роль научных школ в модернизации социально

advertisement

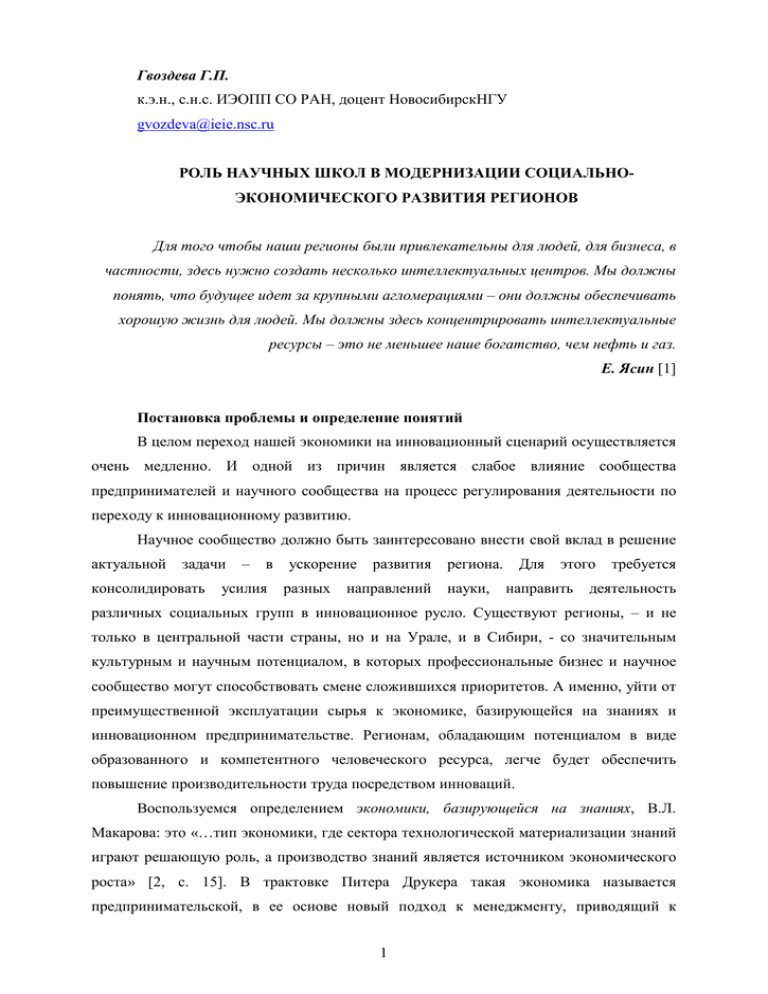

Гвоздева Г.П. к.э.н., с.н.с. ИЭОПП СО РАН, доцент НовосибирскНГУ gvozdeva@ieie.nsc.ru РОЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Для того чтобы наши регионы были привлекательны для людей, для бизнеса, в частности, здесь нужно создать несколько интеллектуальных центров. Мы должны понять, что будущее идет за крупными агломерациями – они должны обеспечивать хорошую жизнь для людей. Мы должны здесь концентрировать интеллектуальные ресурсы – это не меньшее наше богатство, чем нефть и газ. Е. Ясин [1] Постановка проблемы и определение понятий В целом переход нашей экономики на инновационный сценарий осуществляется очень медленно. И одной из причин является слабое влияние сообщества предпринимателей и научного сообщества на процесс регулирования деятельности по переходу к инновационному развитию. Научное сообщество должно быть заинтересовано внести свой вклад в решение актуальной задачи консолидировать – в усилия ускорение разных развития направлений региона. науки, Для этого направить требуется деятельность различных социальных групп в инновационное русло. Существуют регионы, – и не только в центральной части страны, но и на Урале, и в Сибири, - со значительным культурным и научным потенциалом, в которых профессиональные бизнес и научное сообщество могут способствовать смене сложившихся приоритетов. А именно, уйти от преимущественной эксплуатации сырья к экономике, базирующейся на знаниях и инновационном предпринимательстве. Регионам, обладающим потенциалом в виде образованного и компетентного человеческого ресурса, легче будет обеспечить повышение производительности труда посредством инноваций. Воспользуемся определением экономики, базирующейся на знаниях, В.Л. Макарова: это «…тип экономики, где сектора технологической материализации знаний играют решающую роль, а производство знаний является источником экономического роста» [2, с. 15]. В трактовке Питера Друкера такая экономика называется предпринимательской, в ее основе новый подход к менеджменту, приводящий к 1 радикальным изменениям в жизненных позициях, в ценностях и в поведении [3, с. 33]. Особый интерес он проявляет к предпринимателям, к людям, которые способны и готовы работать в наукоемком бизнесе. Он обращает внимание на то, что непродуктивно развивать предпринимательство только в наукоемкой сфере, не уделяя внимания предпринимательству в малонаукоемких и ненаукоемких областях [3, с. 400]. Для России взаимодействие государства, предпринимательского и научного сообществ остается весьма актуальным с точки зрения эффективности дальнейшего развития. После 1991 года был значительный приток квалифицированной молодежи в бизнес, сопровождаемый быстрым карьерным ростом. Но это не был наукоемкий бизнес. К тому же мало молодежи оставалось работать в науке, в результате чего произошло старение научных кадров. В то же время комфортная молодежная среда общения очень привлекательна для квалифицированной творческой молодежи, способной стать двигателем и ускорителем перемен в сфере высокотехнологичного труда [4, с. 94]. Инновации – это результат труда не только ученых, инженеров и конструкторов, но также дизайнеров, специалистов по сбыту и маркетингу, работе с персоналом, бухгалтеров, а также программистов и экспертов по информационным сетям [5, с. 18]. Инновационным называется такое развитие современного общества, основой которого становится интеллектуальный экономической системы. Он капитал, включает определяющий человеческий, конкурентоспособность организационный и потребительский капиталы. Первый из них - квалификация и умения, творческие способности - прирастает со временем, два других – обесцениваются. Важная роль в увеличении интеллектуального капитала отводится социальному капиталу, который существует благодаря взаимодействию внутри сетей, ассоциаций, институтов. Он содействует обмену информацией, коллективному принятию решений, коллективным действиям [5]. Нам представляется полезным воспользоваться теоретическими наработками Б. Латура, В. Волкова и О. Хархордина [6, 7], чтобы рассмотреть роль научных школ. Новая социология науки, разработанная Б. Латуром и М.Каллоном [8], позволила преодолеть границу между тем, что относится к объективной науке и использованию ее результатов. Под научной школой понимаем самовоспроизводящееся научное сообщество, разделяющее идеи и концепции, разработанные в конкретной научной области под научным руководством или под влиянием главы школы. Предполагается, что члены школы работают в прямом взаимодействии, расширяя доступные ресурсы и получаемые знания, а также углубляя обоснованность результатов. В перспективе 2 продуктивно научную школу представить как элемент сетевого мира. Используем понятие «сеть», которая производит научные факты или новшества, тем самым, меняя реальность. «Сети» могут состоять из разных элементов – по Латуру, туда входят и люди, и теоремы, и микробы, и финансы. Это – некоторая ассоциация или сборка элементов, про которые бесполезно спрашивать, чего в ней больше – человеческого или нечеловеческого. «Для успеха сети более важно, какие звенья сети выдержат давление: умрут ли лабораторные крысы или уйдет спонсор экспериментов – последствия для сети одинаковы» [7, с. 249]. Научную школу можно рассматривать как некий механизм, объединяющий в «сеть» ее членов, обеспеченных ресурсами, который заставляет все элементы работать предсказуемым образом, благодаря тому, что этому механизму удается добиваться устойчивого равновесия. То есть сохранение «сети», ее разрастание требует не только нахождения новых убедительных фактов (открытий), но и того, чтобы внутри сети были сбалансированы разные ресурсы, а разнонаправленные силы «держали друг друга под контролем, чтобы ни одна из них не могла отколоться от группы» [Цит. по: 7, с. 251]. В данной статье будет рассмотрена роль научных школ, во-первых, в определении эффективных путей развития регионов, во-вторых, в обеспечении собственного воспроизводства, то есть в привлечении и подготовке молодежи в рамках научных школ, в создании привлекательных условий, чтобы молодежь приходила в «сеть» и оставалась в ней работать с высокими результатами труда. В качестве информационной базы будут использованы результаты опросов 4-х групп населения: две группы молодежи до 35 лет были опрошены в 2010 г .1 «инноваторы из Сибири», 217 чел., «лидеры СМУС из регионов», 85 чел., - третья, «участники летней школы стран СНГ», 138 чел. - в 2008 г.2, кроме того, в 2007 г. был проведен опрос представителей научного сообщества новосибирского Академгородка «Инноваторы из Сибири», - участники программ поддержки молодых инноваторов «Лаврентьевский прорыв» и летней школы Технопарка Новосибирского Академгородка, участники Окружного Инновационного Конвента и Форума лидеров в рамках Международного молодежного инновационного Форума «Интерра-2010» (Новосибирск). Среди них большинство мужчин, стремящихся реализовать свои разработки, стать лидерами в инновационной сфере. В основном это представители Новосибирска и других городов Сибири, три четверти из них ведут исследования или реализуют разработки в области технических и физико-математических наук. Опрос проведен ИЭОПП СО РАН (координатор Е.С.Гвоздева). «Лидеры СМУС из регионов», - участники Всероссийского совещания по вопросам поддержки молодых ученых и специалистов (Москва-Пушкино), они представляли Советы молодых ученых и специалистов (СМУС) почти всех регионов страны. Они старше представителей первой группы, среди них большинство мужчин, занимающих лидерские позиции, как в науке, так и в Советах молодых ученых. Опрос проведен МГУ им. Ломоносова и ИЭОПП СО РАН (координаторы А.Г. Андреев и Е.С.Гвоздева). 2 Было опрошено 138 молодых ученых из стран СНГ, которые участвовали в международной летней школе «Интеграция и инновации» (Новосибирск, 2008). Опрос проведен ИЭОПП СО РАН (координатор Е.С.Гвоздева). 1 3 (245 чел.)1. Таким образом, будем опираться на мнения молодых ученых, молодежи, стремящейся разработать или реализовать свой инновационный проект, состоявшихся лидеров, активно работающих в советах молодых ученых и специалистов (СМУС) на уровне регионов и всей РФ, а также научного сообщества новосибирского Академгородка. Кроме того использованы фрагменты интервью с экспертами – представителями власти, науки, высокотехнологичного бизнеса и лидерами среди молодых ученых.2 Научное сообщество в партнерстве с бизнесом и властью Проблемы партнерства науки и власти довольно подробно были рассмотрены на Всероссийской научной конференции «Наука и власть: проблема коммуникаций» (Москва, 26 сентября 2008 г.) и здесь мы не будем их повторять. Пожалуй, отметим такие критически важные и неотложные как 1) необходимость формирования государственного заказа на научные разработки и производство принципиально новой продукции (товаров, работ, услуг); 2) выработка и реализация комплекса мер по адекватной оценке и оплате труда кадров высшей квалификации, способствующего наращиванию человеческого капитала в сферах науки и инновационного бизнеса; 3) кардинальная перестройка управления сферами науки и образования на основе усиления/создания профессиональных ассоциаций и экспертных сообществ [10, с.78; 11, с.85, 87]. На уровне регионов также имеется конфликт интересов между РАН и властными структурами. Однако рассмотрим примеры позитивного сотрудничества. Например, в Новосибирской области к разработке концепций и стратегий развития региона привлекаются специалисты из многих научно-исследовательских институтов. Приходится находить компромиссные и более обоснованные решения, чтобы принять к исполнению тот или иной проект. Примером нелегкого, но в целом результативного сотрудничества является строительство технопарка в новосибирском Академгородке. Учитывались как теоретические, так и чисто прикладные обоснования необходимости его создания. Инновационное производство предполагает современное техническое оснащение. Вместе с тем имеются точки зрения, в соответствие с которыми Был проведен Интернет-опрос «Возможности Технопарка в новосибирском Академгородке: перспективы участия молодежи в инновационном развитии», опрошено 245 респондентов, из них 92 студента и аспиранта и 153 – работника сферы науки и высшего образования, половина из которых имели степень кандидата или доктора наук. Количество потенциальных работников технопарка составило 149 чел. Опрос проведен ИЭОПП СО РАН (координатор Е.С.Гвоздева) [8]. 2 Автор выражает благодарность коллективу молодых ученых, любезно предоставивших информацию. 1 4 характеристики городской среды для креативных людей приоритетнее по сравнению с потенциалом рабочих мест. Так, в соответствии с теорией креативного капитала Р. Флориды, применимой к обществу, развивающемуся на основе знаний, «...экономический рост регионов определяется выбором местожительства творческих людей – владельцев креативного капитала, которые предпочитают места, характеризующиеся разнообразием, терпимостью и открытостью новым идеям» [12, с. 249]. В условиях толерантности наличие технологической базы и талантливых людей с различными навыками и идеями ускоряют обмен знаниями и появление инноваций. Это приводит к созданию высокотехнологичных производств и экономическому росту [12, с. 276-277]. В соответствие с таким подходом Академгородок выглядит привлекательным местом для эффективного развития технопарка. Очевидно, создатели научного центра в середине XX века учитывали эти специфические условия задолго до появления современной теории. Но нужен ли технопарк людям, позволит ли его создание решить имеющиеся проблемы, в том числе расширит ли возможности творческого роста молодежи? Как показал опрос научного сообщества, оно возлагает немалые надежды на технопарк в роли катализатора развития науки, особенно прикладных исследований. Каждый второй респондент считает, что наличие технопарка поможет сформировать более обоснованный заказ на научные разработки, будет способствовать внедрению научных разработок в производство (отметили 55 и 50% соответственно). Прямое взаимодействие науки, образования и бизнеса позитивно проявится не только при создании инфраструктуры для совместного использования, но может привести к увеличению финансирования исследований (отметили 42% опрошенных). В качестве положительного последствия каждый третий назвал приток молодежи в науку, в создание и освоение новых технологий. Действительно, в случае модернизации Новосибирского госуниверситета и увеличения выпуска специалистов, строительства доступного жилья и роста оплаты труда молодежь будет заинтересована работать в Академгородке, престиж науки вновь повысится. Конечно, не все так думают: 10% считают результаты неопределенными, 12% уверены, что создание технопарка никакой пользы для развития науки не принесет. Но могут возникнуть проблемы: повысится спрос на высококвалифицированный труд и, возможно, возрастет конкуренция между НИИ, технопарком и университетом. Поэтому необходимо продумать специальную систему стимулов и использовать адекватные методы мотивации различных профессиональных групп, чтобы обеспечить конкурентные преимущества по качеству производственных процессов и выпускаемой 5 продукции. Подготовку и подбор персонала высшей квалификации целесообразно начинать заблаговременно на основе тесного сотрудничества между коммерческими и образовательными структурами. Какие же социальные субъекты, с позиции научного сообщества, способны оказать существенное влияние на реализацию проекта технопарка, на то, какую продукцию он будет производить? И как все это скажется на социально-бытовой инфраструктуре? Научное сообщество четко разделяет две главные зоны влияния: 1) инновационная направленность производства и 2) экология и инфраструктура Академгородка. Первая определяется руководством технопарка, Сибирского отделения РАН и входящих в него институтов, бизнес структурами, будет зависеть от подготовки необходимых кадров в университетах и от решений, принимаемых на уровне правительства (рис. 1). Здесь явно не хватает экспертного мнения новосибирских научных школ. Предполагается, что руководство научно-исследовательских институтов сможет транслировать и отстаивать мнения экспертов по необходимости практической реализации тех или иных разработок. Однако ресурсов и рычагов влияния у них мало, сейчас директор не всякого НИИ может принять толкового специалиста на работу из-за отсутствия ставок. Общественные организации Местные органы власти района Областные и городские органы власти Жители Академгородка Руководство Технопарка Сибирское Отделение РАН Руководство НИИ, университетов Бизнес Правительство РФ 0 10 Инновационная направленность производства 20 30 40 50 60 70 80 90 Транспорт, дороги, жилье, экология Рис. 1. Социальные субъекты, способные повлиять на реализацию проекта технопарка, % к числу ответивших представителей научного сообщества, 2007 г. Работа транспорта, строительство новых дорог, жилья, снабжение электроэнергией и водой, состояние окружающей среды – прежде всего, зависят от 6 областных, городских и районных органов власти, от руководства технопарка и Сибирского Отделения РАН, а также от активной позиции самих жителей. К сожалению, роль общественных организаций, как ключевого «действующего лица», еще не вполне осознана. Вместе с тем, молодежные и профессиональные союзы могут и должны играть заметную роль в жизни локального сообщества, в общественной экспертизе проектов. Влияние жителей Академгородка научное сообщество оценивает как довольно слабое. Вместе с тем все важные решения администрации района города обсуждаются на общественных слушаниях, которые часто превращаются в дискуссионную площадку, где разные группы населения высказывают и отстаивают противоположные мнения. Это в ряде случаев приводит к корректировке предлагаемых решений. Хотелось бы обратить внимание, что значительно больше можно было сделать по развитию технопарка в новосибирском Академгородке, если бы роль государственных структур была иной. При низком уровне доверия между бизнесом и государством, между наукой и бизнесом внешние условия не благоприятствуют долгосрочному инвестированию бизнеса в создание новых производств и технологий. И тогда особая роль возлагается на государственно-мыслящих лидеров, проявляющих мужество и решимость не только обнаружить барьеры, но и устранить их. Влияние научных школ на творческую молодежь Нельзя не согласиться с выводами Дж. Накамуры и М. Шикентмихальи о роли научного сообщества как катализатора креативности: «Научное сообщество не только легитимизирует творческие достижения, признавая их в качестве таковых, но и создает условия для их появления, направляя усилия ученого на решение тех или иных проблем и обеспечивая его необходимыми знаниями, стимулами и критической оценкой» [13, с.108; 14, с. 341]. Сообщество ученых выполняет следующие функции: 1) оценивает научные результаты с точки зрения новизны; 2) воздействует на будущее исследовательской области, не только решая насколько важны текущие научные результаты, но и определяя, что будет усвоено «новичками», молодыми исследователями (критерии оценивания удачных и неудачных идей); 3) защищает члена научной школы, «своего воспитанника», от внешней критики; 4) принимает или не принимает вклад ученого, его значение; определяет судьбу работы (например, использовать метод или нет); 7 5) с помощью своих ресурсов может изменить внешнюю мотивацию ученого, что влияет на эволюцию исследовательской программы ученого («агентства по выделению грантов способны влиять на прогресс науки»); 6) выпускает учебники, обеспечивает связь эмпирических фактов с научными теориями [13, с.104-107; 14]. Когда создается новая научная школа, то ее успех «во многом зависит от наличия харизматического лидера, который объединяет в себе личное влияние, антрепренерские способности и институциональную власть. И поэтому он способен не только вызывать уважение и преданность у своих учеников, но и отстаивать интересы школы во внешнем мире» [К. Джексон, цит. по: 15, с.10]. Теперь на эмпирических данных попытаемся оценить, насколько распространяется влияние научных школ и в чем оно проявляется. На основе ответов нескольких групп творческой молодежи было выяснено, что менее половины молодых людей ассоциируют свою деятельность с какой-либо научной школой (рис. 2). Наименьшая доля ведущих изыскания в рамках научных школ среди «инноваторов из Сибири», поскольку они сами себя идентифицируют, прежде всего, с изобретателями, работниками инфраструктуры инновационной экономики. 60 50 40 30 49 46 41 20 20 10 0 Лидеры СМУС из регионов РФ, 2010 г. Инноваторы из Сибири, 2010 г. Участники летней школы 2008 г. Потенциальные работники Технопарка в Новосибирске, 2007 г. Рис. 2. Доля респондентов, работающих в рамках научных школ, % к ответившим. Потенциальные работники технопарка – это представители научно- образовательной сферы, поэтому значительная их часть находится под влиянием научных школ, хотя часть готова «встроиться» и в новую технопарковую сеть, чтобы участвовать в выполнении крупных инновационных проектов. Но основная масса творческой молодежи ориентирована на научные разработки и создание опытных образцов, а также на административно-управленческую деятельность в проекте 8 [подробнее см.: 9]. Собственно производство высокотехнологичной продукции, ее продвижение на рынках – интересуют небольшую часть молодежи (20-30%), что подтверждает тезис о том, что сама молодежь не заинтересована заниматься инновациями, у нее другие ценности. Интересны различия в планах двух групп молодежи на ближайшее будущее (рис.3). Те, кто относит себя к научной школе, больше ориентированы на проведение исследований, в том числе международных, стремятся возглавить проект, опубликовать монографию, поработать за рубежом, защитить докторскую диссертацию. Молодежь, не относящая себя к научной школе, менее стабильна и больше ориентирована на создание собственного предприятия и внедрение своих разработок. Среди них больше заканчивающих обучение в вузе, желающих обрести материальную стабильность, улучшить жилищные условия, создать семью. Что касается защиты кандидатской диссертации, то она в равной степени присутствует в планах обеих групп (34%). Возглавить проект Поменять место работы 60 Опубликовать монографию 50 Зарегистрировать изобретение Участие в международном исследовании 40 Внедрить свои разработки Защ итить кандидатскую диссертацию 30 20 Создать собственное предприятие Поработать за рубежом 10 0 Получить диплом вуза Защ итить докторскую диссертацию Завести ребенка/детей Меньше преподавать, заняться наукой Улучшить жилищ ные условия Получить премию за научные достижения Создать семью Сосредоточиться на преподавании Обрести материальную стабильность Относят себя к научной школе Не относят Рис. 3. Планы двух групп молодежи на ближайшие 3-5 лет: тех, кто относит и не относит себя к научной школе, % к числу ответивших, 2010 г. («инноваторы из Сибири» и «лидеры СМУС из регионов»). Можно предположить, что мотивы профессиональной деятельности этих групп различны: требования к уровню оплаты труда выше у тех, кто не относит себя к научной школе, материальные приоритеты выше, чем творческие. Защита кандидатской диссертации рассматривается ими не как оценка определенного уровня результатов работы, а как фактор, обеспечивающий более высокую оплату труда. 9 Получение ученой степени у молодежи часто связывается не с научным трудом, а с формированием имиджа для занятия руководящей должности. Лидеры среди молодых ученых, сделавшие успешную научную карьеру в России, говорили в своих интервью о важной роли научной школы с точки зрения формирования системы ценностей молодого человека. «Главные аспекты школы – научная культура и положительный пример. Когда молодой человек приходит, и у него жизненные ценности ещё не столько научные, несформированные, и он видит вокруг себя этих коллег, причём коллег разных возрастов – он видит, приблизительно свою жизнь, какую сможет построить, он видит ценности этих людей и научные, и, вообще, жизненные. И он свою личность в это вкладывает и ценности перенимает» (член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию). Учёный секретарь одного из институтов СО РАН как дополнительные возможности отметил расширение доступа к основным ресурсам и профессиональное общение: «Молодежь, конечно, попадая в сильную научную школу, получает «крышу», доступ к оборудованию, репутацию научного руководителя, общение с классными специалистами – весь тот набор, который, так или иначе, необходим для нормальной научной карьеры». Причем обмен опытом – наиболее ценное приобретение для всех групп молодежи. И действительно, так вырабатывается «неотделимое знание», которое больше всего ценится среди качеств высококвалифицированных специалистов. А вот доступ к материальным ресурсам, к оборудованию, технологиям особенно ценят «инноваторы из Сибири» (табл. 1). И они действительно расширяют свои возможности и благодаря научным школам, и, пользуясь услугами Технопарка, который специально организует программы поддержки молодежи. Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Что дает Вам участие в научной школе», % к числу ответивших Дополнительные возможности Лидеры СМУС из регионов России, 2010 г. Инноваторы из Сибири, 2010 г. Участн и-ки летней школы, 2008 г. 62 Потенциальные работники технопарка в Новосибирс ке, 2007 г. 68 Возможность обсуждать проблемы, обмениваться опытом Постигать то новое, что возможно лишь в коллективе Авторитет школы повышает мою научную репутацию Доступ к материальным ресурсам, к 69 31 26 49 33 40 31 29 22 29 44 32 16 10 83 оборудованию, технологиям Публикации в престижных изданиях 16 Помощь в решении повседневных 16 проблем Другое 4 20 10 20 19 14 9 0 0 1 А что же требуется от участника научной Школы? Когда научный руководитель подбирает команду последователей, то его, прежде всего, интересуют творческие способности молодых людей: умение инициировать новые идеи, проводить высококачественные исследования, быть требовательным, критичным к себе и коллегам, уметь встраиваться в новые проекты, менять тему исследований в зависимости от запросов общества. Именно эти требования необходимы для воспроизводства высокого профессионализма в сферах науки и инновационного предпринимательства и чаще всего они назывались молодежью (рис. 4). От участника научной школы также требуется лояльность по отношению к коллегам, подчинение личных интересов коллективным, чтобы обеспечить стабильность работы команды. К числу издержек для молодых людей можно отнести необходимость иногда откладывать интересную новую тему, чтобы усовершенствовать уже существующую разработку, развить концепцию, выдвинутую научным руководителем или другим представителем научной школы. Отметим, что для лидеров СМУС актуальнее, чем для других групп, научиться подчинять личные интересы коллективным, а для участников летней школы – уметь встраиваться в новые проекты. 80 Лидеры СМУС из регионов 70 60 Инноваторы из Сибири 50 40 30 20 10 27 Потенциальн ые работники технопарка 63 37 37 Участники летней школы 20 Вы со ко е Тр ка еб че ов ст ат во ел ис Ум ьн сл ет ос ед ь т ь ов вс кс ан тр е аи ий бе ва и ть ко ся лл в ег но ам в По Ло ые дч ял п ро ин ьн ек ен ос Ул ты ть ие уч к ш ин ко ен те л ие ле ре са су га м щ м ес ко тв лл ую ек ти щ их ва ко нц еп ци й 0 2 Рис. 4. Доля респондентов, указавших требования к работникам в рамках научных школ, % к ответившим. 11 Далеко не всегда в научном сообществе удается достичь того, чтобы команда эффективно работала, была хорошо оснащена оборудованием и материалами для экспериментов, чтобы имелись финансовые ресурсы, и конкуренты не успевали обогнать по какому-нибудь направлению. Лидерам старшего поколения нужно обеспечивать постоянный приток молодежи со свежим взглядом на существующие проблемы. В то же время, у молодежи свои интересы, молодежь выступает конкурентом для тех, кто в настоящем принимает решения, в том числе о приеме на работу, о включении в «сеть». Если молодой конкурент способен вытеснить из «сети» или сделать неконкурентоспособным сегодняшнего лидера научного направления, то научное сообщество (или социальная система в целом) должно позаботиться о приемлемой альтернативе, о возможности его ухода на другие позиции. Иначе лидер не будет «допускать в сеть» конкурентоспособных и амбициозных. Старшее поколение должно быть заинтересовано в продвижении молодых коллег. Проблема ограниченности карьерного Национального исследовательского М.Н.Стрихановым при обсуждении роста ядерного программ затрагивалась университета подготовки кадров ректором «МИФИ» для нужд модернизации в рамках Всероссийского совещания по вопросам поддержки молодых ученых и специалистов (Москва, МИФИ, июнь 2010): «Чтобы существовала кадровая лестница, более старшие товарищи должны оставлять место молодым. Проблема пока не решается».1. Итак, присутствие в регионе одного или более университетов, научноисследовательских институтов мирового класса формирует научные школы и помогает созданию инновационных центров, технопарков. Само преподавание является существенным фактором развития творческого потенциала молодежи [16]. Необходимо также, чтобы университеты и НИИ были вписаны, тесно связаны с инновационными предприятиями промышленности и обеспечивали переподготовку высококвалифицированных специалистов. Об этом говорили и другие эксперты в своих интервью, акцентируя внимание на том, что низкие пенсии вынуждают пожилых ученых держаться за свои места и не освобождать их более молодым. Некоторые пожилые ученые по этой причине не учитывают должным образом интересы молодых ученых при распределении средств грантов, больше думая не об интересах науки, а о том, как обеспечить свою старость. Осознавая эту проблему, некоторые администраторы освобождение мест для молодежи сделали частью своей кадровой политики. Об этом говорит один молодой преподаватель в своем интервью: «У нас средний возраст преподавателя в аграрном ВУЗе 32,5 года, очень молодой ВУЗ. Но ректор постоянно чистит ряды уже пожилых профессоров, которым за 70. Ставки освобождают для молодёжи». 1 12 Влияние научных школ на систему ценностей молодежи, создание «лестницы профессионального роста» для молодежи, обеспечение социальных гарантий для пожилых высококвалифицированных научных кадров, возможные формы поддержки и снижения рисков начинающих предпринимателей – все это выступает «фоном» для вхождения молодежи в сферы науки и инновационного предпринимательства. И от того, какой создан фон, будет зависеть действенность мер, направленных на поддержку эффективно работающей молодежи, на включение молодежи в модернизацию экономики. Список литературы 1. Ясин Е. В инновациях мы пока что ноль // Деловой квартал. – Новосибирск: Издательский дом АБАК-ПРЕСС, 2010. - № 12 (139), 15 июня. – С. 8. 2. Макаров В. Л. Контуры экономики знаний // Экономист. 2003. - № 3. - С. 3. Друкер П. Бизнес и инновации: Пер.с англ. - М.: Вильямс, 2007. – 432 с. 4. Егерев С.В. Карьера отечественного ученого в России и за рубежом // 3-15. Науковедческие исследования. 2009: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр науч.информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Ракитов А.И. – М., 2009. - С. 89-118. 5. Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2004 год / ПРООН. Под ред. С.Н. Бобылева.- М.: Весь мир, 2004. - 263 с. 6. Latour B. Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through Society. - Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1987. 7. Волков В., Хархордин О. Теория практик. – СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. -298 с. 8. Callon M., Latour B. Unscrewing the big Leviathan // Advances in Social Theory and Methodology. – Boston: Routledge and Kegan Paul, 1981. - P. 277-303. 9. Гвоздева Е.С., Гвоздева Г.П. Молодые ученые и инновационное развитие. Научный ред. З.И. Калугина. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2009. – 260 с. 10. Макаров В.Л. Науке нужны профессиональные ассоциации и экспертные сообщества // Наука и власть: проблема коммуникаций / Материалы Всероссийской научной конференции (Москва, 26 сентября 2008 г.). – М.: Научный эксперт, 2009. – C.77-78. 11. Попова Е.В. Возможные направления оборонно-промышленного комплекса // Там же, с. 79-92. 13 инновационного развития 12. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Пер. с англ. М: Классика XXI, 2005. - 421 с. 13. Накамура Дж., Шикентмихальи М. Катализаторы креативности: на примере Лайнуса Полинга // Личность ученого: Социально-психологический портрет: Реф. сб./ РАН ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Виноградова Т.В. - М., 2009. – 132 с. 14. Nakamura J., Csikzetmihalyi M. Catalytic creativity // Amer. Psychologist. – Wash.,2001. – Vol 56, N 4. – P.337-341. 15. Виноградова Т.В. Личность ученого как предмет психологических исследований // Личность ученого: социально-психологический портрет: Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Центр науч.- информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. – Виноградова Т.В. - М., 2009. 16. Гвоздева Е.С. Методология изучения творческих достижений молодых ученых и условий для их развития // Молодежь современной России: Альтернативы выбора духовных и нравственных убеждений: Сборник статей / РАН ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии. - М., 2010. – С. 85-98. 14