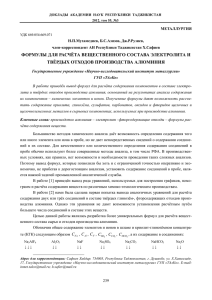

Географические представления сторон в процессе

advertisement

1 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТОРОН В УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В СНГ С.В. Рассказов ПРОЦЕССЕ <РАССКАЗОВ Сергей Валерьевич, магистрант географического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.> Резкий рост конфликтных ситуаций на советском и постсоветском пространстве в последние два десятилетия дал богатую пищу для размышлений конфликтологам и социологам. Появилась обширная литература, посвященная описанию эти ситуаций, сравнению их с аналогичными ситуациями в других регионах мира, разработке объяснительных моделей. Наиболее общей из таких моделей является концепция «неудавшихся государств» («failed states»), которая связывает аномальные с точки зрения современных международных норм феномены с отклонением государственных институтов от образцов, зафиксированных в доктрине нации-государства, обобщающей европейский опыт последних нескольких столетий. В соответствии с этой концепцией, взрывная конфликтность на постсоветском пространстве обусловлена неспособностью существующих там политических и социальных структур обеспечить функционирование современных наций-государств. Безусловно, концепция «неудавшихся государств» не лишена недостатков, ибо, в конечном счете, сводится к оппозиции «европейская цивилизация – остальной мир», однако в условиях доминирования национальных государств на большей части планеты она имеет серьезный практический смысл и эвристическую силу*. В 1990-е – начале 2000-х годов в России вышло немало книг и статей, где анализируются процессы национально-государственного строительства на территориях бывшей Российской империи, в т.ч. практики этнического национализма и федерализма, а также формирование особой субъектности единиц советского многоуровневого иерархического административнотерриториального деления. Так, В.Тишков вскрывает в своих работах логику этнического национализма [Тишков 2001], а В.Каганский прослеживает те закономерности, которыми определяются отношения между единицами советского пространства, а также между регионализированными частями функциональных структур – партийно-государственных, экономических, военных [Каганский 1995]. Гораздо меньшее внимание уделяется анализу географических представлений субъектов указанных процессов, что препятствует всестороннему осмыслению конфликтных ситуаций, причин их возникновения и возможных путей преодоления. Особенно плодотворным в этом плане, на мой взгляд, было бы исследование крупных этнополитических конфликтов, вылившихся в региональные войны, поскольку международный характер урегулирования данных конфликтов обеспечивает им информационную прозрачность, а задействованным в этих конфликтах силам приходится публично формулировать свои позиции. Одним из способов изучения пространственных представлений является анализ когнитивно-географических контекстов (КГК), понимаемых как «совокупность представлений о пространстве, его наполнении, структуре, свойствах его частей», или «своего рода ситуационная пространственная картина мира». В основе КГК лежат взаимовлияния географических образов [Замятина 2004]. Стоит подчеркнуть, что по мере развития конфликта представления сторон (в т.ч. географические) могут меняться, а потому их специфика на разных этапах конфликтной ситуации (подготовительная фаза, «горячая» стадия, политическое * Подробнее об указанной концепции см. Кустарев 2004. 2 урегулирование) требует отдельного изучения. В настоящей работе дан обзор географических представлений сторон в ходе урегулирования конфликтов. Под сторонами конфликтов понимаются любые более или менее целостные группы влияния, обладающие возможностью принимать решения и добиваться их осуществления. Некоторые из таких групп не имеют официального статуса (как, например, власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики), но в данном случае фактическая субъектность гораздо важнее статуса. К крупным региональным войнам на постсоветском пространстве можно отнести приднестровский, абхазский, южноосетинский, чеченский, карабахский и таджикский конфликты [см. Паин 2004: 131]. В пяти случаях (т.е. во всех, кроме чеченского) урегулирование конфликтной ситуации носит международный характер; эти пять случаев и станут объектом дальнейшего рассмотрения. Все перечисленные выше конфликты, за исключением таджикского, разворачиваются на территории Европы (в самом широком понимании последней). Общим для них является противостояние политических элит соответствующих автономных образований советского времени, выступающих с позиций регионализма, и центральных правительств бывших союзных республик, использующих логику этнического национализма. Несколько особняком в этом плане стоит Приднестровье, которое после 1940 г. формально утратило автономный статус. Однако оно осталось латентной автономией в связи с сохранением политико-культурной элитой региона самосознания, возникшего в период Молдавской АССР (напомню, что эта автономия в составе Украины была создана в 1920-е годы для обоснования претензий СССР на оккупированную Румынией Бесарабию). Такое самосознание фактически поощрялось и союзным руководством: вплоть до 1960-х или даже 1970-х годов приднестровские элиты занимали в Молдавии привилегированное положение [Колосов, Заяц 2001: 93 -97], и именно Правобережье было местом размещения важнейших промышленных и военных стратегических объектов [Селиванова 1996]. В конечном итоге приднестровский регионализм может быть истолкован как общегражданский, опирающийся не на этническую, а на обобщенную советскую идентичность. При «отсечении» Приднестровья выделяется кавказская группа конфликтов, в которых этническому национализму центральных правительств (Азербайджана и Грузии) противостоит стремление элит этнических автономий (Абхазской, ЮжноОсетинской, Нагорно-Карабахской) повысить свой статус в рамках общей логики процесса регионализации. И здесь проясняется специфика карабахского конфликта: в борьбе между центром и регионом (Азербайджаном и Нагорным Карабахом) участвует другой центр (Армения), оказывающий региону скрытую и явную поддержку. В связи с этим этнический регионализм карабахских армян можно рассматривать в контексте сложных процессов внутриэтнической консолидации армянского этноса в целом. На этом фоне наглядно проступают особенности квазиэтнического регионализма, характерного для политических образований горцев Главного Кавказского хребта (условно – регионализм северокавказского типа): эта модель наиболее близка к репрезентации центр-перефирийных противоречий в чистом виде, обусловленных не каким-то одним (этническим), а множеством различных факторов (социо- и политико-культурных, экономических, религиозных и пр.). Совсем иная модель, не связанная с противостоянием центру, была реализована в ходе гражданской войны в Таджикистане. В данном случае можно говорить о взрывообразной актуализации местной политической культуры, формировавшейся на протяжении многих веков и отнюдь не уничтоженной за 150 лет российско-советского господства. Упомянутый конфликт наиболее уверенно можно классифицировать как деколонизационный [Дубнов 1996]. 3 Пространственные представления центральных правительств, задействованных в конфликтах европейской группы, довольно близки: при известном обобщении их можно рассматривать как соединение трех основных КГК. Первый КГК – это комплекс пространственных компонентов консенсуса политических элит союзных республик по вопросу о деконструкции СССР, включающий в себя признание этих республик суверенными национальными государствами (в границах, юридически существовавших на момент распада СССР) с делегированием республиканским правительствам полномочий союзного государства. Данный консенсус получил международную санкцию, выразившуюся в принятии 15 новообразованных государств в ООН, что позволило их правительствам обращаться для защиты своих позиций к международноправовым нормам. Пространственные элементы этих норм – абсолютный суверенитет правительства над территорией национального государства и недопустимость нарушения территориальной целостности последнего – и образуют второй КГК. Для представлений, связанных с международно-правовым КГК, чаще всего характерен акцент на территориальной целостности, безотносительно к эффективности управления и соблюдению прав граждан и их групп. Предлагаемые модели современного и будущего внутриполитического устройства упомянутых государств тяготеют к упрощенному унитаризму, а это, разумеется, не самая лучшая позиция с точки зрения преодоления конфликтной ситуации, тем более что ни в одном из европейских конфликтов такая позиция не подкреплена силой. В представлениях центральных властей рассматриваемых стран международно-правовой КГК тесно переплетен с этнонационалистическим. Суть КГК этнического национализма в пределе сводится к обязательности соответствия государственных территорий этническим ареалам. Необходимо, однако, отметить, что, когда речь заходит о праве этнических меньшинств на аналогичную логику, на передний план выдвигаются первый и второй КГК. В итоге возникает довольно причудливый образ постсоветского политического образования как этнического национального государства в границах, установленных «для данного этноса» в СССР, с жесткой унитарной структурой (абсолютный контроль центра над всей территорией) и негарантированным статусом этнических меньшинств. Пространственные представления сил, противостоящих центральным правительствам в конфликтах европейской группы, отличаются большим разнообразием и варьируются от требований государственного суверенитета и равносубъектных отношений с центром (Карабах) до готовности войти в состав единого государства при предоставлении соответствующей территории определенных гарантий (Приднестровье). Как общую черту можно выделить стремление к интернационализации урегулирования и, тем самым, к латентному приобретению регионом международного статуса (впрочем, центральные правительства ввиду слабости собственных позиций также склонны апеллировать к мировому сообществу). Разумеется, такая интернационализация еще не означает признания квазигосударственных образований, возникших на месте бывших советских автономий, но она лишает центр пространства манёвра в попытках прибегнуть к силовым методам разрешения конфликта под предлогом восстановления своей территориальной целостности. Комплекс пространственных представлений политической элиты самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) базируется на принципе самоопределения наций и отрицании основных положений консенсуса элит по деконструкции СССР: после развала Союза иерархия советского административно-территориального деления утратила силу («мы были в составе 4 СССР, а не Азербайджана»), и армянская община Карабаха имеет такое же право на самоопределение, как и мусульманская община АзССР. Сами спорные территории подразделяются на две категории – собственно армянские, где должно быть создано нагорно-карабахское государство (территория автономной области, Лачинский коридор, соединяющий НКР с Арменией, и некоторые другие), и оккупированные, которые предполагается передать Азербайджану в обмен на признание тем независимости или, как минимум, равносубъектности НКР. (Равносубъектность рассматривается как один из консенсусных вариантов урегулирования, отчасти сохраняющих территориальную целостность Азербайджана [Абасов, Хачатрян 2004].) В представлениях политической элиты НКР, безусловно, присутствует и тема норм международного права, но доминирующим здесь оказывается стремление закрепить результаты силового решения конфликта. Таким образом, задача карабахской стороны состоит в сохранении пространственных отношений, сложившихся на данный момент в зоне конфликта, и легитимации их (с минимальными изменениями) в системе мирового политического устройства. Позицию Армении в рассматриваемом конфликте можно определить как промежуточную между азербайджанской и карабахской. Защищая этнически близких себе карабахских армян на международной арене, Армения как член мирового сообщества вынуждена de jure считаться с территориальной целостностью Азербайджана. Отсюда вытекает представление о конфликте как столкновении Азербайджана и имеющей право на суверенизацию НКР. Подчёркивается, что статус Армении в конфликте – посредник, а не участник. Это делается в противовес азербайджанской позиции, в соответствии с которой, участников конфликта два – Армения и Азербайджан, а образ НКР целенаправленно «растворяется» в образе Армении (это вскрывает главенство этнических признаков в представлениях элит республики Азербайджан). В обобщенном виде армянский (самой Армении и НКР) пространственный дискурс карабахской проблемы сводится к представлению о двух de facto существующих армянских политических субъектах, находящихся в конфликте с Азербайджаном, понимаемым как АзССР без спорных территорий. Данное представление заставляет вспомнить об исторических прецедентах восприятия мира через призму особой «армянской ойкумены», ядро которой составляют этнически армянские образования и институты, имитирующие разнообразие мира (многочисленные армянские государства в разных частях Передней Азии, наличие нескольких канонических армянских патриархов и т.д.). Пространственные представления властей непризнанных Абхазской и ЮжноОсетинской республик не отличаются особой последовательностью. Стороны то претендуют на суверенный статус и отвергают принцип территориальной целостности Грузии, то декларируют договорные отношения с центром (как Абхазия, объявившая действующей конституцию 1925 г., или Южная Осетия, одно время добивавшаяся всего лишь гарантий автономного статуса), то заявляют о стремлении войти в состав России. Такие метания обусловлены как относительной военной слабостью этих бывших автономий и отсутствием у них неситуативной и институционализированной внешней поддержки, так и чрезмерной жесткостью позиций грузинского руководства, последовательно проводящего курс на создание унитарного этнического государства. Как представляется, идеалом пространственной организации Кавказа в глазах абхазских и южноосетинских элит выступает система квазигосударственных образований с широкой внутренней автономией и размытыми границами (власти указанных республик в целом удовлетворены status quo и не стремятся к признанию международным сообществом), находящихся под протекторатом мощной внерегиональной силы. Грузия, ввиду слишком большой 5 заинтересованности во внутренних делах своих автономий и отсутствия реальных инструментов обеспечения порядка на формально принадлежащих ей территориях (Тбилиси не в полной мере контролирует сегодня и западные части страны – Мегрелию, а также армянские и азербайджанские анклавы), пока не может претендовать на роль суверена в этой системе. Обосновывая свою позицию, приднестровские элиты ссылаются на особый политический режим и идентичность Правобережья (новая многоэтничная гражданская общность) и необходимость их защиты перед лицом молдавского этнического национализма и румынизации. Особенность этой позиции состоит в том, что власти Приднестровья не претендуют на отмежевание от Молдавии, а формулируют альтернативный молдавский государственный проект или, как минимум, его региональную версию, учитывающую разнообразие страны. При этом, добиваясь латентного международного статуса, власти региона поощряют приобретение его жителями российского, украинского и даже молдавского гражданства [Никольский 2004]. Эти действия есть ни что иное, как попытка укрепить собственный контроль над регионом, сыграв на балансе действующих в нем политических сил и. Институт гражданства, обычно способствующий размыванию региональных идентичностей и унификации политического пространства национального государства, здесь используется в противоположных целях. Множественность гражданства закрепляет личную связь с территорией как с источником идентичности и создает условия для неформального лидерства безотносительно к признанным политическим институтам. Что касается внутитаджикского конфликта, то, по заключению большинства исследователей, в его основе лежат регионально-клановые противоречия. В принципе пространственный дискурс сторон носит здесь региональный характер. Стороны оперируют образами отдельных историко-культурных регионов Таджикистана (Бадахшан, Кулябская область, Каратегинская долина – Гарм, область Ходжента), чьи элиты были участниками сложной системы распределения власти в республике. При этом налицо необычный для постсоветских конфликтов охват актуализированного географического пространства – Северный Афганистан, Иран, Пакистан, другие исламские страны. Для центральных властей Таджикистана, наследующих партийным и советским структурам, помимо регионального КГК, характерна ориентация на пространство СНГ как на тыл (об этом свидетельствуют детализированные представления о соответствующих странах и высокая оценка их роли в урегулировании конфликта). С оппозиционными группами здесь отождествляются мусульманские государства, которые рассматриваются как источник исламской угрозы; происламистскими объявляются и регионы, поддерживающие оппозицию (Гарм и Бадахшан). В свою очередь, в представлениях последней страны СНГ сливаются с Россией, которая воспринимается в качестве силы, поддерживающей Кулябскую группировку у власти. Соответственно, ей противопоставляются Иран, Афганистан, Пакистан и арабские страны, имеющие исторические связи в регионе. Представления многочисленных посредников в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве, в т.ч. и России, обычно согласуются с международными нормами и включают в себя признание как права участвующих в конфликтах государств на суверенитет над собственной территорией, так и права конфликтующих общин на самоуправление и автономию. Применительно к европейским конфликтам такая позиция оказалась малоэффективной, поскольку ни один из международных политических субъектов не был всерьез заинтересован в том, чтобы принудить стороны к взаимоприемлемым решениям. Реальная политика международного сообщества определялась здесь ситуативными интересами и не была связана с каким-либо стратегическим видением ситуации. В итоге все четыре европейских конфликта были 6 заморожены. По иному обстояло дело в случае Таджикистана. Восприятие региональными игроками гражданской войны в стране как серьезной угрозы безопасности региона и отсутствие проблем, сопряженных с изменением статуса отдельных территорий, способствовали активному вмешательству в ситуацию с целью урегулирования конфликта и установления нового баланса региональных сил. ______________ Абасов А., Хачатрян А. 2002. Варианты решения карабахского конфликта: идеи и реальность. – Центральная Азия и Кавказ (информационный интернетпроект: http://www.ca-c.org/datarus/karabakh.rus/00.titul.rus.shtml). Дубнов А. 1996. Российская политика в постсоветском Таджикистане (военно-политические аспекты) – Азраэл Дж.Р. и др. (ред.) Как делается политика в США и России. М. Замятина Н.Ю. 2004. Вариации региональных образов: когнитивногеографические контексты. – Полис, № 5. Каганский В.Л. 1995. Советское пространство: конструкция и деструкция. – Иное: хрестоматия нового российского самосознания. М. (http://www.russ.ru/antolog/inoe/kagan.htm.) Колосов В., Заяц Д. 2001. Молдова и Приднестровье: национальное строительство, территориальные идентичности, перспективы разрешения конфликта. – Вестник Евразии, № 1 (12). Кустарев А. 2004. Неудавшиеся государства. – Космополис, № 2 (8). Паин Э.А. 2004. Этнополитический маятник: динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М. Селиванова И. 1996. Политика России в приднестровском конфликте (проблема 14-й армии). – Азраэл Дж.Р. и др. (ред.) Как делается политика в США и России. М. Тишков В.А. 2001. Этнология и политика. М. Никольский А. 2004 «Россия занимает излишне благородную позицию». Интервью: Игорь Смирнов, президент Приднестровской Молдавской республики – Ведомости №102 (1142), 16.06.2004