Химия: 3.2. Истинные растворы. Способы выражения

advertisement

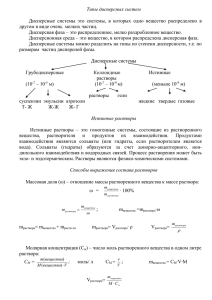

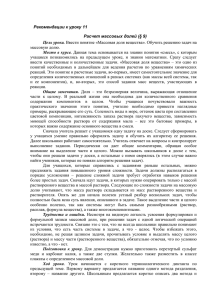

Химия 3.2. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты / ▶ 3.2. Истинные растворы. В своей практической деятельности человеку постоянно приходится иметь дело с многокомпонентными дисперсными системами (например, сплавы, строительные, электротехнические и полупроводниковые материалы, продукты питания и многое, многое другое) и очень редко с чистыми индивидуальными веществами. Слово дисперсия происходит от латинского dispergare – рассеивать, раздроблять, мелкий. Когда два или несколько веществ находятся в раздробленном состоянии, частицы которых равномерно распределены относительно друг друга и взаимодействуют между собой, то такую систему называют дисперсной. Под это же определение подходит и понятие системы, которую называют раствором. В учебниках и научной литературе используют оба эти термина. Чаще всего в литературных источниках под термином «раствор» подразумевают только однородную (однофазную) систему с размером частиц свойственных размерам атомов, молекул, ионов. А для неоднородных (гетерогенных) систем используют понятие «коллоидный раствор» или «дисперсная система». По размерам (степени дисперсности) частиц, составляющих систему, можно выделить три принципиальных типа дисперсных систем. 1. Размеры частиц веществ, составляющих систему, равны или меньше, чем 10-7см (размер атомов, молекул и ионов) и при этом они взаимодействуют друг с другом. Такую систему называют истинным раствором. 2. Система содержит частицы с размерами, примерно, 10-5-10-7см наряду с частицами и меньшего размера, находящимися во взаимодействии. Такую систему принято называть коллоидным раствором. 3. Если же система содержит частицы вещества с размерами большими, чем 10-5см, то такую систему называют грубодисперсной. При этом возможно содержание в этой системе и частиц меньшего размера. Частицы растворенного вещества в истинных растворах не видимы ни невооруженным глазом, ни под микроскопом. Коллоидные частицы обычно состоят из большого числа молекул или ионов и также не видны невооруженным глазом, поэтому коллоидные растворы внешне похожи на истинные растворы. Но отличает коллоидные растворы, во-первых, то, что в зависимости от размеров частиц 1 они могут иметь различную окраску, а у истинных растворов она одинаковая. Например, коллоидные растворы золота могут быть синими, фиолетовыми, вишневыми, рубиново-красными. Во-вторых, их отличают от истинных растворов по «светящейся дорожке» — конусу при пропускании через коллоидный раствор луча света. Это явление называют эффектом Тиндаля, т. е. рассеяние света коллоидными частицами. Так можно распознать, является данный раствор коллоидным или истинным Таким образом, растворы называют истинными, если требуется подчеркнуть их отличие от коллоидных растворов. Таблица 3.3. Некоторые свойства различных дисперсных систем Система 1.Истинные растворы Размер частиц, см Однородность Гомогенная <10-7 Некоторые свойства системы Прозрачные, фильтруются, проходят через пергамент, устойчивые. 2. Коллоидные 10 - 10 Гетерогенная Прозрачные, опалесцируют, фильтруются плохо, относительно устойчивы. >10-5 Гетерогенная Непрозрачные, не фильтруются, неустойчивые. -5 -7 растворы 3.Грубодисперсные 3.2.1. Способы выражения состава раствора Состав раствора, то есть количественное соотношение компонентов, может меняться непрерывно и довольно в широких пределах, в отличие от состава химического соединения, который постоянен. В этом плане растворы похожи на механические смеси. Для качественной характеристики состава растворов используют понятия «разбавленный раствор» и «концентрированный раствор». Разбавленный раствор содержит малое количество растворенного вещества и большое количество растворителя. Если, например, в 50 г воды растворить 0,5 г сахара, получается разбавленный раствор. Концентрированный раствор содержит большое количество растворенного вещества в небольшом количестве растворителя. Например, если в 50 г воды растворить 30 г сахара, образуется его концентрированный раствор. Необходимо различать понятия «концентрированный» и «насыщенный раствор». Если вещество хорошо растворимо, например, в воде, то его концентрированный раствор может быть насыщенным. С другой стороны если вещество очень плохо растворимо, то его насыщенный раствор является очень разбавленным. Количественный состав раствора выражают различными способами. 2 Величину относительного содержания данного компонента в растворе называют концентрацией (от новолатинского concentratio – сосредоточение, скапливание). Различают массовые и объемные концентрации, размерные и безразмерные. В школьном курсе химии изучаются два способы выражения концентрации: массовая доля растворенного вещества и молярная концентрация. Массовая доля растворенного вещества – это отношение массы растворенного вещества к общей массе раствора. Массовую долю обозначают латинской буквой w («дубль вэ») и выражают или в долях единицы, или в процентах. Массовая доля может изменяться от 0 (чистый растворитель) до 1, или 100% (чистое растворенное вещество). Если массу раствора обозначить через m(р-р), массу растворенного вещества – через m(р.в.), а массу растворителя – через m(р-ль), то массовая доля w(р.в.) равна: (3.2.1) Масса раствора — это сумма масс растворенного вещества и растворителя: (3.2.2) (3.2.3) При расчете массовой доли растворенного вещества в том или ином растворе массы всех веществ – и раствора, и растворителя, и растворенного вещества – должны быть выражены в одних и тех же единицах массы (миллиграммах, граммах, килограммах и т.д.) Массовая доля растворенного вещества в процентах (старое название процентная концентрация раствора) равна: (3.2.4) Если заданы объем раствора V(р-р) и его плотность ρ(р-р), то массу раствора рассчитывают по формуле: (3.2.5) Приведенные формулы (3.2.1 – 3.2.5) позволяют решать разнообразные задачи (примеры 1-5). Пример 1. Для лечения гипертонической болезни (повышенное давление) применяют 25%-ный раствор сульфата магния MgSO4. Это означает, что в 100 г такого раствора содержится 25 г MgSO4. Здесь выделено слово “раствора”. Действительно, если мы взвесим 25 г сульфата магния и просто растворим в 100 г воды, то нужного нам раствора не получим. Как же приготовить 25%-ный раствор? 3 Решение. Надо взвесить на весах 25 г безводного сульфата магния и отмерить мензуркой 75 мл воды (либо взвесить на весах 75 г воды, что одно и то же, так как плотность воды равна 1 г/мл). Затем сульфат магния надо высыпать в воду и перемешать до полного растворения. Получится 100 г раствора (25 г + 75 г = 100 г), в котором массовая доля сульфата магния составляет точно 25 %. Пример 2. В одном литре воды растворили три литра аммиака (н.у.). Какова массовая доля (в процентах) аммиака в полученном растворе? Решение. Рассчитывают массы воды и аммиака: Масса раствора равна: Массовая доля аммиака в растворе равна: или 0,23%. Таким образом, при растворении 3л (н.у.) аммиака в 2 л воды образуется раствор с массовой долей аммиака 0,23%, т.е. очень разбавленный раствор. Пример 3. К 180,0 г 8%-ного раствора хлорида натрия добавили 20 г NaCl. Какова массовая доля (в%) хлорида натрия в образовавшемся растворе? Решение. Масса соли в исходном растворе равна: После добавления в исходный раствор соли масса нового раствора m2(р-р) составляет: а масса растворенного вещества: Массовая доля хлорида натрия во втором растворе равна: 4 Таким образом, после добавления кристаллического хлорида натрия массовая доли соли в растворе увеличилась. Пример 4. При растворении 16 г гидроксида натрия получили 10%-ный раствор. Вычислить массу взятой для этого воды. Решение. Массовая доля гидроксида натрия w(NаОН) рассчитывается по формуле: из которой следует, что масса раствора: , следовательно, Пример 5. При упаривании 200г 4%-ного раствора сахара его масса уменьшилась на 50г. Чему равна массовая доля сахара в полученном растворе? Решение. При упаривании раствора нелетучего вещества, в данном случае сахара, масса раствора уменьшается за счет испарения воды. По условию задачи масса выпарившейся воды составила 50 г. Следовательно, масса второго раствора составила: Масса растворенного вещества при этом не меняется и рассчитывается по формуле: т.е. Массовая доля сахара во втором растворе после упаривания составляет: 5 Итак, после упаривания массовая доля сахара в растворе увеличилась. 3.2.2. Диссоциация электролитов в водных растворах. В разделе 3.1 рассматривались классификации всех веществ по составу (чистые и смеси; простые и сложные) и строению (молекулярного немолекулярного). Кроме того, все вещества подразделяются по способности их растворов и расплавов проводить электрический ток на две группы: электролиты и неэлектролиты. Электролитами называют сложные вещества, растворы и расплавы которых способны проводить электрический ток. Неэлектролиты, наоборот, электрический ток не проводят ни в растворах, ни в расплавах. К электролитам относятся вещества, для которых характерны ионный тип химической связи между атомами (щелочи и соли), либо - ковалентный сильнополярный (растворы кислот). К неэлектролитам относятся вещества с ковалентным неполярным или малополярным типом химической связи (многие органические соединения, например спирты, углеводы (сахара), а также газообразные неорганические вещества и оксиды). Для объяснения этих свойств веществ шведский ученый С.Аррениус в 1887 предложил теорию электролитической диссоциации (dissociation –разобщение) ТЭД. Согласно ТЭД электролиты при плавлении или растворении в воде распадаются (диссоциируют) на ионы – положительные — катионы и отрицательные - анионы. Ионы находятся в более устойчивых электронных состояниях, чем атомы. Они могут состоять из одного атома – это простые ионы (К+, Cl—) или из нескольких атомов – сложные ионы (ClO—). Следовательно, причиной электрической проводимости растворов и расплавов некоторых веществ является образование носителей электричества — свободных заряженных частиц, ионов. Механизм электролитической диссоциации в расплавах и водных растворах разный. При плавлении электролитов усиливается колебательное движение ионов, в результате чего ионная кристаллическая решетка разрушается, а катионы и анионы становятся относительно свободными. В процессе электролитической диссоциации вещества в водном растворе большую роль играет особое свойство воды — полярные молекулы воды — диполи в 81 раз ослабляют энергию химической связи между ионами, поэтому кристалл легко распадается на ионы. Каждый ион окружается «рубашкой» из молекул воды (гидратируется), которая не позволяет ионам вновь соединиться между собой. Молекулы воды, притянувшиеся к ионам при растворении кристалла, остаются связанными с ними и в растворе. Поэтому ионы, содержащиеся в растворе, по составу и свойствам не те ионы, которые содержались в кристаллической решетке. 6 Рис.3.2.1. Механизм электролитической диссоциации хлорида натрия в воде: а – ориентация молекул воды на поверхности кристалла NaCl и отрыв иона Na+, б – гидратация (окружение молекулами воды) ионов Na+ и Сl–. Диссоциация веществ с ковалентной полярной связью происходит несколько сложнее, например диссоциация хлороводорода в воде. Рис.3.2.2. Диссоциация молекул HCl на ионы в водном растворе 7 Сначала происходит взаимодействие молекул воды с молекулами НСl, а затем происходит «растягивание» полярной молекулы НСl на гидратированные ионы. Таким образом, под электролитической диссоциацией понимают процесс распада электролитов на ионы под действием молекул воды или при расплавлении. Уравнение, отражающее процесс диссоциации данного вещества на ионы, называется уравнением электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация — обратимый процесс: в растворе или расплаве находятся преимущественно ионы, а при испарении воды или охлаждении расплава вновь образуются кристаллы или молекула. Для рассмотренных выше примеров эти уравнения можно записать так: NaClрасплав = Na + + Cl – (3.2.6) NaCl + nH2O = Na+(H2O)x+ Cl–(H2O)n-x (3.2.7) HCl+ nH2O = H+(H2O)x+ Cl–(H2O)n-x (3.2.8) Однако чаще всего в уравнениях электролитической диссоциации молекулы воды, участвующие в гидратации, не записывают, и уравнение принимает более простой вид: NaCl = Na+ + Cl– (3.2.9) НCl = Н+ + Cl– (3.2.10) При написании уравнений электролитической диссоциации следует следить, чтобы сумма положительных и отрицательных зарядов в правой части уравнения была равна 0. 3.2.3.Сильные и слабые электролиты Для количественной характеристики соотношения диссоциированных и недиссоциированных молекул растворенного вещества при данных условиях используют понятие степень диссоциации. Обозначают ее, обычно, буквой «α». Степень диссоциации по своему смыслу ─ это доля распавшихся молекул на ионы: α =n/N, (3.2.11) где, n - число растворенных молекул, распавшихся на ионы N - общее число растворенных молекул. Степень диссоциации (α) измеряется в долях единицы: от 0 (диссоциации нет) до 1 (все молекулы диссоциированы); в процентах от 0 до 100%. Например, если из каждых 100 молекул вещества при растворении распалось на ионы 85, то степень диссоциации α = 0,85, или в процентах ─ 85%. 8 По величине степени диссоциации все электролиты условно подразделяют на 3 группы. Растворы, в которых степень диссоциации растворенного вещества составляет величину большую 30% (α > 30%) называют сильными электролитами, со степенью диссоциации α меньше 3% (α < 3%) – слабыми электролитами. Растворы со степенью диссоциации растворенного вещества в промежуточной области α = 3 ÷ 30% называют средними электролитами. Итак, не все электролиты в одинаковой степени распадаются на ионы. К сильным электролитам в водном растворе относятся почти все соли, многие неорганические кислоты (HCl, H2SO4, HBr, HI, HNO3, HClО4 и др.) и гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (NaOH, KOH, Ba(OH)2 и др.). К слабым электролитам относятся: вода, водные растворы H2S, HCN, H2SiO3, H3BO3, гидроксид аммония (NH4OH), нерастворимые гидроксиды многих металлов (Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2, Ni(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3 и многие, многие другие), органические кислоты, соли ртути HgCl2. Вещества лучше диссоциируют в разбавленных растворах, с повышением концентрации степень диссоциации понижается. В составе кислот, солей и оснований (щелочей) можно выделить части, определяющие их химические свойства. У кислот это ионы водорода, у солей — ионы металлов и кислотных остатков, у щелочей — ионы гидроксогрупп. Кислоты диссоциируют на катионы водорода (упрощенно) и анионы кислотных остатков, причем диссоциация многоосновных кислот протекает ступенчато. 2. Основания диссоциируют на катионы металла и ионы гидроксогрупп. 3. Средние соли диссоциируют в одну ступень на катион металла анион кислотного остатка. 1. Последнее изменение: воскресенье 21 ноября 2010, 16:50 9