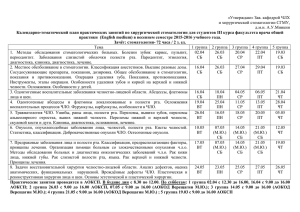

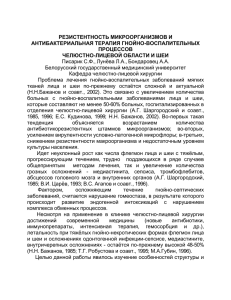

Министерство здравоохранения Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России) Кафедра стоматологии общей практики Реферат по теме: «Понятие об очаге одонтогенной инфекции». Выполнила: Студент 432Б Коновалова Александра Алексеевна Санкт- Петербург 2023 г. Оглавление Введение....................................................................................................................................................... 3 Патогенез и классификация. ...................................................................................................................... 4 Микробиота одонтогенных заболеваний ЧЛО. ........................................................................................ 6 Пути распространения. ............................................................................................................................... 7 Симптомы одонтогенной инфекции .......................................................................................................... 8 Лечение одонтогенных заболеваний ЧЛО ..............................................................................................10 Заключение ................................................................................................................................................12 Список использованной литературы .......................................................................................................13 Введение. Одонтогенная инфекция является одной из распространенных и часто встречающихся в медицине, так как все еще существуют проблемы связанные лечением. Воспалительные процессы в челюстно-лицевом отделе имеют инфекционный характер, которые возникают из-за участия микробной флоры. Сперва, воспаление является первичным, так как в течение определенного периода происходит накопление микроорганизмов в тканях. Данную, ответную реакцию, можно расценивать как положительный фактор, включается местный иммунитет. Повышение до «критического» уровня микробных антител, индивидуально для каждого организма, но может привести к выраженному воспалению, местного и общего характера. Воспаления в челюстно-лицевом отделе связаны с патологическими процессами в зубочелюстном сегменте, начиная от осложненного кариеса, затрудненного прорезывания зуба, пародонтита. И с каждым годом увеличивается удельный вес острой одонтогенной инфекции в общей структуре больных специализированных челюстно-лицевых отделений. В определенной степени это связано с ростом удельного веса анаэробной неспецифической инфекции и к тому же с несовершенством достоверного прогноза течения и последующего исхода воспалительных процессов, их мониторинга, а также неадекватностью проводимого лечения. Патогенез и классификация. На протяжении последних 50 лет общепринятой является следующая концепция патогенеза: микрофлора и продукты ее жизнедеятельности, проникая в кровь из околозубного хронического очага инфекции, приводят к сенсибилизации организма, которая сопровождается накоплением в крови специфических антител. Под воздействием неблагоприятных условий, на фоне снижения факторов иммунной защиты, происходит активизация резидентной микрофлоры, переход ее в патогенное состояние и выход за пределы очага. Встреча антигенов со специфическими антителами заканчивается образованием иммунных комплексов (ИК), попадающих в близлежащие ткани. Активируется система комплемента, компоненты которого повышают проницаемость сосудов, «привлекая» нейтрофильные гранулоциты (НГ), с высвобождением лизосомальных ферментов. Совместное воздействие этих факторов приводит к повреждению сосудов и тканей по типу феномена Артюса (реакция гиперчувствительности немедленного типа - РГНТ). 7 основных патогенетических механизмов. 1. Рефлекторный механизм. Ведущая роль отводится самому инфекционному агенту (микробам и ихтоксинам), который создает в очаге активные рецепторные поля раздражения. Последние, рефлекторно через центры головного мозга вызывают нарушение функции вегетативной нервной системы организма, с и регуляции последующим работы развитием внутреннихоргановисив них стем функциональных и дистрофических изменений. 2. Пиофагия. На развитие и клиническую картину заболеваний пищеварительной постоянное системы проглатывание особенно больным неблагоприятно гноя, может влиять выделяющегося из пародонтальных карманов при пародонтите или из свища при хроническом гранулематозном или гранулирующем периодонтите и околокорневой кисте челюсти. 3. Низкий уровень иммунологической реактивности организма человека, при котором возможно проникновение микробов из очагов стоматогенной инфекции в кровеносное русло, что клинически определяется как острый сепсис. С целью подтверждения диагноза и выбора лечебной тактики в таких случаях проводят бактериологическое исследование - посев крови на питательные среды для выявления возбудителя и определения его чувствительности к различным лекарственным препаратам (антибиотикам). 4. Токсемия. Поступление в кровь токсинов микроорганизмов, находящихся в очаге хронической стоматогенной инфекции, обусловливает затяжной субфебрилитет, изменения в картине крови и другие клинические симптомы, характерные для хронической интоксикации организма. 5. Аллергические вочагахинфекции, механизмы. вызывают Микроорганизмы, сенсибилизацию организма находящиеся человека и образование в нем специфических антител. При вторичном инфицировании организма тем же видом микробов возникают более выраженные общие и местные симптомы воспалительной реакции. 6. Аутоиммунный механизм. В крови появляются антигены тканевого происхождения, которые образуются в результате повреждения тканей и распада белка. Цитотоксины, являясь аутоантигенами, также изменяют чувствительность организма человека и вызывают его сенсибилизацию и хронизацию воспалительного процесса. 7.Эндотоксикоз. Воспалительные процессы, локализующиеся в челюстно-лицевой области сопровождаются эндогенной интоксикацией, обусловленной поступлением в кровь фракции эндотоксинов лизосомального происхождения, продуктов тканевого распада, бактериальных токсинов и других токсических продуктов, образующихся в самом организме в результате тех или иных нарушений жизненных функций. Классификация острых одонтогенных воспалительных заболеваний тканей челюстно-лицевой области. I. С преимущественным поражением костных структур челюстей: 1. Острый, обострившийся периодонтит. 2. Острый одонтогенный остеомиелит. П. С преимущественным поражением околочелюстных мягких тканей (зона распространения процесса в челюсти ограничена в пределах пародонта одного зуба): 1. Острый одонтогенный периостит. 2. Острый перикоронарит. 3. Одонтогенный абсцесс. 4. Одонтогенная флегмона. 5. Одонтогенный воспалительный инфильтрат. 6. Одонтогенный синусит верхней челюсти. III. С преимущественным поражением регионарного лимфатического аппарата: 1. Острый одонтогенный лимфаденит. 2. Одонтогенная аденофлегмона. IV. Осложнения: 1. Медиастинит. 2. Тромбофлебит лицевых вен синусов твердой мозговой оболочки. 3. Менингит, менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга. 4. Сепсис. Микробиота одонтогенных заболеваний ЧЛО. За последние десятилетия бактериальная флора претерпела ряд фундаментальных изменений. В большинстве случаев Стрептококки и стафилококки заменились на представителей анаэробного типа бактерий. Особое клиническое значение представляют облигатные неспорообразующие анаэробы: Bacteroides melanogenicus, beta-lactamas positive Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella Peptostreptococcus, Fusobacterium. При микробиологическом исследовании у 33,3% больных с гнойными одонтогенными заболеваниями высевали ассоциации МО. Процентное распределение: микрофлора в монокультуре – 66,7; золотистый стафилококк – 26,7; эпидермальный стафилококк – 17,8; стрептококк – 11,1; кишечная палочка и протей – 11,1. Помимо возбудители анаэробной различных и аэробной заболеваний: микрофлоры туберкулеза, присутствуют герпеса, гриппа, дифтерии, микозов, гепатита В, ВИЧинфекции. Особое внимание уделяют грибково-бактериальной флоре и грибам рода Candida Пути распространения. Довольно быстрое распространение гнойного экссудата происходит изза анатомических особенностей челюстно-лицевой области, такой как, большое количество пространств, которые подкожно-жировой клетчатки связанны другом. друг с и клетчаточных Гнойный экссудат распространяется также вдоль кровеносных сосудов, которые обильно пронизывают ткани челюстно-лицевой области и шеи. Поверхностная фасция шеи выстилает глубокую поверхность подкожной клетчатки, образуя влагалище для подкожных мышц шеи. Так как она переходит в соседние области, поверхностные гнойные процессы шеи могут распространяться на переднюю поверхность груди. Поверхностная пластинка собственной фасции шеи образует футляр, покрывающий шею со всех сторон, образуя поднижнечелюстное подбородочное пространство. Эти пространства являются частью нижней стенки ротовой полости, формируют нижний этаж. Верхний клетчаточный этаж представлен подъязычным пространством, челюстно-язычным желобком, межмышечными щелями основания языка. При флегмоне дна полости рта инфекция может распространяться из одного «этажа» в другой в области челюстно-подъязычной мышцы, целость которой нарушена проходящей через нее подбородочной веной, а также по ходу протока поднижнечелюстной слюнной железы. Под дном полости рта следует понимать пограничную область между головой и шеей. О флегмоне этой области, говорят при вовлечении в воспалительный процесс двух или более клетчаточных пространств. Кровеносные сосуды лица и шеи обильно анастомозируются и являются потенциальными путями распространения инфекции. Гематогенная инфекция, особенно при фурункулах и карбункулах лица, может привести к тромбофлебиту вен и тромбозу кавернозного синуса, сепсису. Распространение инфекции посредством вен лица может быть особенно опасным. Угловая вена является коллектором для вен век, надглазничных, наружных носовых. Воспалительные процессы в этой области, а также тромбофлебит лицевой вены представляют серьезную опасность для распространения инфекции в полость черепа через венозные анастомозы с глазными венами, впадающими в кавернозный синус. В возникновении и распространении воспалительных заболеваний тканей челюстно-лицевой области большое значение имеет лимфатическая система. В результате попадания микрофлоры в лимфатические сосуды и регионарные лимфатические узлы из очагов острого или хронического воспаления развиваются гнойный лимфаденит, аденофлегмона. Таким образом, флегмона одного клетчаточного пространства может распространяться на другие по протяжению клетчатки, кровеносным и лимфатическим сосудам. Наиболее частым центральным местом среди клетчаточных пространств занимает жировое тело щеки и окологлоточное пространство. Вовлечение их в воспалительный процесс чревато возможностью распространения инфекции в другие пространства. Симптомы одонтогенной инфекции Одонтогенный периостит В зависимости от клинического течения периостит может быть острым (серозным, гнойным) либо хроническим (простым, гиперпластическим). В области пораженного зуба – вероятного источника инфекции – ощущается боль, иррадиирущая в ухо, висок. Нередко визуально заметна припухлость щеки, асимметрия лица за счет одностороннего отека мягких тканей. Затруднено открывание рта. При одонтогенном периостите страдает общее самочувствие: беспокоит слабость, фебрильная температура, головная боль, нарушение сна и приема пищи. Регионарные лимфоузлы увеличены и болезненны. Одонтогенный остеомиелит Чаще диагностируется у мужчин в возрастной группе 20-40 лет, в 68% случаев поражает нижнюю челюсть. На фоне резко выраженного интоксикационного синдрома беспокоит интенсивная локальная боль в зубе или разлитая боль во всей челюсти, которая распространяется на соответствующую половину головы. Конфигурация лица изменена за счет припухлости на стороне воспаления. Отмечаются трудности при открывании рта, боль при пережевывании и глотании пищи, нарушение речевой функции, парестезии верхней или нижней губы. Может ощущаться гнилостный запах изо рта. Температурная кривая при одонтогенном остеомиелите колеблется от 37,5 до 39-40°С. Одонтогенный синусит На долю одонтогенного гайморита приходится от 10 до 30% случаев всех инфекций верхнечелюстных пазух. Острый синусит манифестирует с головной боли, температурной реакции, ощущения давления в проекции соответствующей пазухи. Нарастает отечность полости носа, затрудняется дыхание, снижается обоняние. Через некоторое время из пазухи начинает отделяться слизисто-гнойный или гнойный секрет. Мягкие ткани подглазничной области и щеки выглядят припухшими. Одонтогенные абсцессы и флегмоны Около 57% гнойных инфекций мягких тканей головы и шеи имеют стоматогенную этиологию. Одонтогенные абсцессы обычно локализуются в подглазничной, щечной, подчелюстной, околоушной области. Сопровождаются появлением припухлости в области лица или шеи, гиперемией кожи над гнойником. При поверхностном абсцессе ощущается симптом флюктуации. Отмечается локальная боль и пульсация в проекции гнойника. Признаки интоксикации выражены умеренно. По локализации выделяют одонтогенные флегмоны дна полости рта, подчелюстного, подподбородочного, окологлоточного пространства, области шеи. Возникает припухлость мягких тканей без четких границ с наличием плотного болезненного инфильтрата. Боль самопроизвольная, разлитая, присутствует постоянно. В зависимости от локализации флегмоны нарушается жевание, глотание, дыхание, речь. Характерно выраженное ухудшение общего самочувствия, фебрильная лихорадка, ознобы. Одонтогенный лимфаденит Обычно развивается в области подчелюстных или шейных лимфоузлов. Характеризуется их локальной припухлостью, болезненностью, плотной консистенцией. Возникает асимметрия лица. При абсцедировании лимфоузлов повышается температура тела, появляется озноб, недомогание. При пальпации гнойного очага ощущается флюктуация. Лечение одонтогенных заболеваний ЧЛО В настоящее время лечение является комплексным и состоит из хирургического лечения и медикаментозной терапии. Оно проводится с учетом различных факторов: фаза течения процесса, тяжесть заболевания, местные проявления воспалительного процесса, эндогенная интоксикация и вида возбудителя. Общепринятым методом хирургического лечения одонтогенных заболеваний ЧЛО является вскрытие и дренирования гнойного очага и удаление причинного фактора. Несвоевременное хирургическое вмешательство приводит к распространению воспалительного процесса на соседние области, увеличению объема пораженных тканей и эскалации тяжести состояния с последующим развитием тяжелых осложнений. Несмотря на то, что опредедение чувствительности микроорагнизмов к антибактериальным препаратам очень важно в лечении одонтогенных заболеваний ЧЛО, вкупе с хирургическим лечением должна иметь место опережающая медикаментозная антибактериальная химиотерапия, что в большинстве случаев позволит не допустить резкого ухудшения состояния и позволит минимизировать возможные осложнения. Принципы антибактериальной терапии при лечении ГВЗ ЧЛО: 1) Раннее начало АБХТ 2) Выбор и способ введения препарата осуществлять с учетом особенностей заболевания и соматического статуса пациента 3) Выбор схемы АБХТ с учетом возбудителя и локализации инфекционного процесса 4) Рациональная комбинация антибактериальных препаратов 5) Сопутствующая симптоматическая терапия Заключение Не смотря на значительные достижения в лечении одонтогенных инфекций, которые встречаются в клинической практике врачей довольно часто. Самыми распространенными болезнями полости рта являются кариес зубов, пародонтит. Низкий уровень профилактики и несвоевременное выявление заболеваний обусловливают развитие осложнений: периостит, абсцесс, флегмона. Заболевания полости рта и зубов играют важную роль в формировании, развитии и течении соматических заболеваний. Список использованной литературы 1. М.Н. Морозова, С.А. Демьяненько, Е.Н. Казинина, А.Л.Морозов // Концепция Этиологии и патогенеза одонтогенных гнойно-воспалителных заболеваний челюстно-лицевой области// 2015г 2. Стоматологический им.акад.И.П.Павлова// факультет Стоматологический ПСПбГМУ научно-образовательный журнал // #1/2 2021г. 3. Шаргродский А.Г. // Учебное пособие «Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи»/ 2001г. 4. Киселев Владислав Михайлович // ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: «Хирургические и микробиологические аспекты одонтогенных заболеваний челюстнолицевой области»//2017г