bessonova lp antipova lv metrologiia standartizatsiia i sert

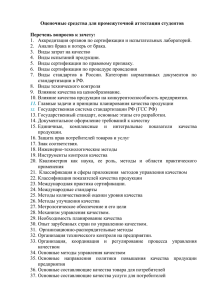

advertisement