Тема. Соленость среды как экологический фактор Работу

advertisement

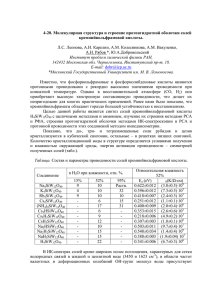

Тема. Соленость среды как экологический фактор Работу выполнил: Радыгин Илья, ученик 11б класса, Гимназия №64 города Уфы. АКТУАЛЬНОСТЬ • Около 9·108 га всех земель планеты имеют повышенное содержание солей, количество засоленных почв по разным причинам с каждым годом возрастает. Особую тревогу вызывает увеличение в почвах содержания солей, которое происходит в результате их искусственного орошения. 54 тыс. км² бывшего морского дна Аральского моря покрыто солью Солончак Уюни — высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины в Боливии на высоте около 3650 м над уровнем моря. Имеет площадь 10 588 км² и является крупнейшим солончаком в мире. Располагается в окрестностях города Уюни на юго-западе страны. Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной 2-8 м. Во время сезона дождей солончак покрывается тонким слоем воды и превращается в самую большую в мире зеркальную поверхность. Цель и задачи • 1. Из источников литературы выяснить как влияет засоление на рост и развитие растений. • 2. Узнать какие приспособления возникают у растений, живущих в условиях сильного засоления. • 3. Определить какое влияние оказывает засоление на прорастание семян, рост и развитие проростков овса посевного. Типы засоления • • • • • Существуют разные типы засоления: хлоридное (NaCl), сульфатное (Na2SO4), карбонатное (NaHCO3), смешанное. • Преобладающим катионом в таких почвах является натрий, но встречаются также карбонатно-магниевое и хлоридно-магниевое засоление. Во влажных районах преобладает хлоридное засоление, в степях и пустынях – сульфатное и карбонатное. Влияние засоления на почву и растения • Высокая концентрация солей в почвах не только затрудняет поступление воды, но может прямо повреждать растения и даже нарушать структуру почвы, снижая ее пористость и ухудшая водопоглотительные свойства. Влияние засоления на физиологические процессы у растений • • • • Главными причинами гибели растений при засолении являются: нарушение ионного гомеостаза способности живых организмов сохранять относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций в условиях изменяющейся внешней среды токсичностью солей - степенью проявления вредного действия разнообразных химических соединений и их смесей гиперосмотический стресс – пребывание в среде неестественно богатой минеральными веществами. Во всех трех сосудах растения хлопчатника посеяны одновременно. Слева направо: почва без засоления, почва засолена сульфатами, почва засолена хлоридами. http://www.zoodrug.ru/topic1816.ht ml Высокие концентрации солей влияют на структуру органелл • По степени устойчивости к избытку солей, например хлорида натрия, органеллы можно расположить в такой последовательности: • Митохондрии • ядро • хлоропласты • рибосомы При засолении • В хлоропластах накапливается много ионов натрия и хлора, что приводит к разрушению гран. Избыток в цитоплазме этих ионов вызывает набухание не только хлоропластов, но и митохондрий. Процесс фотосинтетического транспорта электронов достаточно солеустойчив, однако восстановление углерода и фосфорилирование нарушаются при избыточном содержании ионов в клетках. • Засоление и рост корней • Обычно соли сильнее угнетают рост корней, чем надземных органов, возможно, потому, что корни в отличие от побегов постоянно находятся в контакте с засоленной почвой. Соли повреждают клетки зоны растяжения и зоны корневых волосков – главных зон поглощения солей и поступления воды. Повреждение этих зон увеличивает водный дефицит в тканях, несмотря на снижение интенсивности транспирации. Повреждение клеток в зоне корневых волосков является причиной плохого поглощения элементов минерального питания, прежде всего азота, фосфора и калия. В результате растения голодают. Засоление приводит к нарушению соотношения между поглощением натрия, калия и магния: интенсивное поглощение натрия уменьшает поглощение калия и магния. Механизмы адаптации растений-галофитов к избыточному засолению • На засоленных почвах развивается особая солевыносливая растительность. • Солеустойчивость (галотолерантность) – это устойчивость растений к повышенной концентрации солей в почве или в воде. • Растения, имеющие специальные приспособления для нормального роста в условиях высокой засоленности, называются • галофитами (греч. galas – соль, phyton – растение). В природе солончаковые почвы имеют довольно богатую и разнообразную растительность. Три основных механизма адаптации галофитов к избыточным концентрациям солей: • 1) поглощение большого количества солей и аккумулирование их в вакуолях, что приводит к понижению водного потенциала клеточного сока и поступлению воды; • 2) выделение поглощаемых растением солей с помощью специальных клеток и удаление избытка солей с опавшими листьями; • 3) ограничение поглощения солей клетками корней. Соленакапливающие галофиты (эвгалофиты) • обладают наибольшей устойчивостью к солям, хорошо растут и развиваются на наиболее засоленных почвах, поглощают из почвы большое количество солей. Некоторые солянки накапливают до 7% солей от массы клеточного сока, в результате чего водный потенциал клеток сильно уменьшается и вода поступает в них даже из засоленной почвы. Соль накапливается в вакуолях, поэтому ее высокое содержание не влияет на цитоплазматические ферменты. • К этой группе относятся преимущественно так называемые солянки (семейство маревых или лебедовых – Chenopodiaceae), растущие на мокрых солончаках, по берегам морей, соленых озер. Примерами таких растений могут служить солерос, сведа морская, сарсазан, некоторые виды тамарикса и др. Солерос Salicornia pulvinata из сем. Амарантовые (Amaranthaceae) - типичный галофит на солончаках. Фото © M. Belov с сайта: http://www.chileflora.com 1 — общий вид; 2 — веточка; 3 — поперечный разрез веточки. • Одновременно с солями эти растения накапливают в тканях и воду. У одних растений в стеблях, у других в листьях развиваются водозапасающие ткани, поэтому у этих растений мясистые стебли и листья, что делает их похожими на кактусы или толстянковые, поэтому их иногда называют галосуккулентами. Эта «мясистость» (суккулентность) органов является наследственной, растения сохраняют ее и на незасоленных почвах; однако по мере увеличения концентрации почвенного раствора суккулентность возрастает. Для этих растений характерна пониженная интенсивность дыхания Поперечный срез стебля солероса: 1 – эпидерма, 2 – ассимиляционная ткань, 3 - водозапасающая ткань, 4 – проводящие ткани Солевыделяющие галофиты (криптогалофиты) • • растения, поглощающие значительное количество солей, но не накапливающие их в клеточном соке, а выделяющие наружу. К этой группе галофитов относятся распространенные в степях и пустынях виды лебеды, тамарикс и другие растения. У видов лебеды поглощенные соли с транспирационным током доставляются сначала по сосудам, а потом в живые пузыревидные клетки – трихомы, имеющиеся в эпидерме стеблей и листьев. В пузыревидной клетке ионы накапливаются в центральной вакуоли. Когда солей становится много, трихомы лопаются, и соль выходит на поверхность листа или стебля. На месте лопнувших образуются новые клетки. Г - пузырчатые волоски лебеды (Atriplex) с водой и солями Лебеда Лист хрустальной травки, усеянный пузыревидными трихомами Тамарикс • У видов тамарикса (гребенщик) имеются железки, которые секретируют соль наружу. Такая железка представляет собой комплекс из 8 клеток, из которых 6 являются секреторными, а две – базальными, собирательными. Из клеток мезофилла соль поступает в железку через собирательные клетки и движется по железке от клетки к клетке по плазмодесмам. Она накапливается в везикулах, которые потом сливаются с плазмалеммой. В результате соль выходит сначала в клеточную стенку, а потом через поры наружу. В сухую погоду растение покрывается сплошным слоем выделившихся из их клеток солей, часть которых сдувается ветром, часть смывается дождями. Соленепроницаемые галофиты (гликогалофиты) Полынь солянковидная • растут на менее засоленных почвах. Мембраны клеток корней растений этой группы малопроницаемы для солей. • Низкий водный потенциал в клетках корней, необходимый для поступления воды из засоленного почвенного раствора, создается благодаря накоплению в клетках сахаров, свободных аминокислот и других совместимых осмолитов. Осмотический потенциал в клетках этих растений иногда достигает очень низких значений. Для растений этой группы характерна высокая интенсивность фотосинтеза – как обязательное условие для накопления сахаров. Типичными представителями этой группы являются различные виды полыни и кохии. Влияние засоления на всхожесть семян и развитие проростков • • • • • • Методика опыта: Для изучения влияния засоления на растения я выбрал семена овса посевного, купленного в магазине. Перед началом опыта я тщательно помыл теплой водой с мылом лабораторную посуду (Чашки Петри). Стерилизовал в жаровочном шкафу при температуре 100 °C. Приготовил растворы поваренной соли в концентрациях: 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 г/л. В качестве контроля использовал водопроводную воду. • На дно чашек Петри настелил 2 слоя марли и разложил по 50 семян овса. • Марлю увлажнил 10 мл растворов. Подписал чашки. Поставил на проращивание при комнатной температуре. • Температура 27 °C, влажность воздуха 32%, давление 760 мм рт. ст. • При подсыхании смачивал марлю водопроводной водой. Результаты опыта • На второй день у семян овса появился маленький корешок. • Через три дня измерял энергию прорастания семян. Результаты представлены в таблице 1. Самая высокая энергия прорастания у семян овса, смоченных раствором 1,0 г/л. На третий день не проклюнулось ни одного семени овса в чашке с концентрацией соли 50,0 г/л. • На пятый день измеряли всхожесть семян и длину проростков (Таблица 1.). • При концентрации соли 1,0 г/л у проростков были хорошо заметны корневые волоски. Таблица 1. Влияние засоления на энергию прорастания и всхожесть семян овса. Концентрац ия NaCl, г/л 0,5 1,0 5,0 10,0 50,0 Контроль Энергия прорастания, % 12 28 16 2 0 14 Всхожесть, % 48 70 62 62 0 32 Таблица 2. Влияние засоления на развитие проростков овса. Концентр Среднее Min Max ация значение длина, см длина, см NaCl, г/л длины проростко в, см 0,5 7,5 1,5 11,5 Число проростко в длиной 0-3 см Число проростко в длиной 3,5-5 см Число проростко в длиной 5,5-12 см 2 9 19 1,0 7 12 6 1 29 5,0 4,9 1 9 8 7 16 10,0 2,9 1 5 23 8 0 50,0 0 0 0 0 0 0 Контроль 6 1 10 2 4 9 1 График. Зависимость энергии прорастания и всхожести семян (%) от концентрации поваренной соли (г/л) 80 70 60 50 Энергия прорастания, % 40 Всхожесть, % 30 20 10 0 0,5 1 5 10 50 Контроль Диаграмма. Влияние засоления на длину проростков. Среднее значение длины проростков, см 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0,5 1 5 10 50 Контроль • Как видно из графика небольшие концентрации NaCl (0,5; 1,0; 5,0 г/л) оказывают стимулирующее воздействие на энергию прорастания и всхожесть семян. • Концентрация 10 г/л угнетала рост проростков. При концентрации 50 г/л не проросло ни одного семени. • Длина проростков так же зависела от концентрации соли в проростках (диаграмма). В концентрации 0,5 и 1,0 г/л симулировали рост молодых растений, а остальные использованные концентрации угнетали развитие проростков. • Как видно из таблицы 2, проростки, выращенные при концентрациях соли 0,5; 1,0; 5,0 г/л были хорошо развиты (преобладали проростки средних и больших размеров). Выводы • 1. Из литературных источников я выяснил, что засоление оказывает серьезное влияние на рост и развитие растений. • 2. Растения выработали различные приспособления для защиты от избытка солей в почве. • 3. Проделанные опыты выявили, что поваренная соль оказывает влияние на энергию прорастания всхожесть и энергию проростков. • 4. Небольшие концентрации NaCl положительно сказываются на прорастание семян овса. Концентрация 50 мг/л является губительной, не проросло ни одного семени. Список источников: • Якушкина Н.И. Физиология растений. Учебник. Изд-во: Владос, 2004. 464 с. • http://marsu.ru/science/libr/resours/ecofisiol ogia%20stressa/pages/4.4.htm. • http://www.zoodrug.ru/topic1816.html Спасибо за внимание!