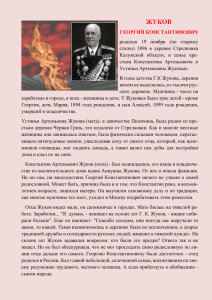

Страницы биографии

advertisement