1 На правах рукописи КУРБАНОВА Саида Абубакаровна

advertisement

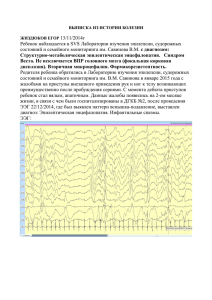

1 На правах рукописи КУРБАНОВА Саида Абубакаровна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 14.00.13 - нервные болезни Автореферат Диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва 2007 1 Работа выполнена в Государственном Образовательном Учреждении Высшего Профессионального Образования Российский Государственный медицинский университет Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию Научный руководитель: Профессор, доктор медицинских наук Авакян Гагик Норайрович; Официальные оппоненты: Доктор медицинских наук, профессор Степанченко Алексей Васильевич; Московский Государственный Медико-Стоматологический Институт Доктор медицинских наук, профессор Калинина Лариса Васильевна Российский Государственный Медицинский Университет Ведущая организация – НИИ неврологии РАМН Защита диссертации состоится 15 октября 2007 года в 14.00 часов на заседании диссертационного совета К 208.072.01 при Российском Государственном медицинском университете по адресу: 117113, Москва, ул. Островитянова 1 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Российского государственного медицинского университета по адресу: Москва, ул. Островитянова , 1 Автореферат разослан 04 июля 2007 года Ученый секретарь Специализированного совета, кандидат медицинских наук, доцент Л.В. Губский 1 Общая характеристика работы Актуальность темы Одной из наиболее частых и идентифицированных причин эпилепсии является черепно-мозговая травма (ЧМТ), особенно у молодых людей в возрасте 15-30лет. По данным ВОЗ ежегодно ее количество в мире увеличивается как минимум на 2%, составляя 35-40% от всех травматических повреждений, что определяет медицинскую и социальную значимость этой проблемы и диктует необходимость всестороннего изучения (Гусев Е.И., Гехт А.Б. 1999, Громов С.А., 1999). У 11-20 % после ЧМТ развивается симптоматическая посттравматическая эпилепсия (ВОЗ, 2001). Симптоматическую посттравматическую эпилепсию (СПЭ) можно трактовать как клиническую форму симптоматической эпилепсии, связанную с определенной локализацией эпилептогенного очага и характеризующуюся сочетанием последствий травмы и эпилептических приступов (Авкян Г.Н., Маслова Н.Н., 2003; Садыков Е.А., 2003). В общей структуре эпилепсии в развитых странах посттравматической эпилепсии составляет 7 % (Bernardo L.S., 2003). Причем приступы могут возникать как сразу после ЧМТ, так и в более позднем и отдаленном периоде (Гусев Е.И., Бурд Г.С., 1994). Отдаленные последствия черепно-мозговой травмы наблюдаются после истечения 1 года и более от момента травмирования (Лекомцев В.Т., 1995). Возможность ухудшения состояния больных после длительного периода компенсации посттравматических нарушений даже при легкой степени травмы головного мозга можно считать доказанным фактом. Критическое время возникновения симптоматической посттравматической эпилепсии после перенесенной травмы головы приходится на срок 1,5-2 года (Мерцалов В.С., 1999). В связи с этим актуальным и малоизученным является исследование клинико-нейрофизиологических процессов отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы. Субклинические изменения электроэнцефалограмм у больных с ЧМТ имеют важное значение в оценке прогноза развития посттравматической эпилепсии. В связи с этим поиск новых подходов клинико-нейрофизиологического прогнозирования СПЭ может позволить уменьшить риск возникновения данного заболевания и оптимизировать терапию. Однако до настоящего времени мало изученны клинико-нейрофизиологические корреляты между отдаленным периодом закрытой черепно-мозговой травмы (ЗЧМТ) и 2 развившейся СПЭ, для выявления групп риска среди лиц, перенесших травму головы (Макаров А.Ю. и соавт., 2001). нейрофизиологическому позволить уменьшить Предложенные новые подходы к клинико- прогнозированию риск посттравматической возникновения данного эпилепсии заболевания могут путем дифференцированного подхода к профилактике и лечению последствий ЧМТ и выявления групп «риска по эпилепсии». Несмотря на большое количество работ, посвященных медикаментозному лечению эпилепсии, по данным ВОЗ только 35% больных с симптоматической посттравматической эпилепсией получают адекватное лечение. Это связано с недостаточной эффективностью и побочными действиями известных противоэпилептических препаратов (ПЭП). В связи с этим изучение и внедрение новых противосудорожных препаратов остается актуальной задачей. Целью настоящей работы явилось клинико-нейрофизиологическое изучение особенностей ранних и отдаленных последствий закрытой черепно-мозговой травмы, симптоматической посттравматической эпилепсии методом оценки пространственной организации биоэлектрической активности головного мозга и возможности лекарственной коррекции. Задачи исследования: 1. Изучить клинико-нейрофизиологические особенности пространственной организации биоэлектрической активности головного мозга в раннем и отдаленном периодах закрытой черепно-мозговой травмы. 2. Провести сравнительный анализ биоэлектрических характеристик головного мозга у больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы и симптоматической посттравматической эпилепсией. 3. Исследовать эффективность и возможности применения производного поликарбоновой кислоты - сакрицина в комплексной терапии больных с резистентной симптоматической посттравматической эпилепсией. 4. Изучить влияние сакрицина на биоэлектрическую активность головного мозга у больных с резистентной симптоматической посттравматической эпилепсией методом спектрально-когерентного анализа. Научная новизна: Выявлены особенности спектрально-когерентных характеристик пространственно-временной организации биоэлектрической активности головного 3 мозга больных в отдаленном периоде ЗЧМТ и симптоматической посттравматической эпилепсией. Впервые в симптоматической комплексном лечении посттравматической больных эпилепсией с фармакорезистентной использован отечественный препарат - производное поликарбоновой кислоты - сакрицин, и доказана его эффективность. Впервые на основании положительное математических методов анализа ЭЭГ доказано противосудорожное действие сакрицина на пространственную организацию биоэлектрической активности головного мозга при симптоматической посттравматической эпилепсии. Практическая значимость работы: На основании полученных результатов рекомендуется проведение компьютеризированного электроэнцефалографического исследования пациентов в отдаленном периоде ЗЧМТ с использованием спектрально-когерентного анализа ЭЭГ для выявления групп риска возникновения симптоматической посттравматической эпилепсии в отдаленном периоде травмы и профилактики отдаленных последствий ЗЧМТ. Выявлена целесообразность применения сакрицина на фоне базисной терапии ПЭП у пациентов с фармакорезистентной симптоматической посттравматической эпилепсией. При применении сакрицина отмечается нормализация пространственной организации биоэлектрической активности головного мозга больных с фармакорезистентной СПЭ. Внедрение результатов исследования в практику здравоохранения. Результаты исследования и основные рекомендации внедрены в практическую работу женского и мужского неврологического отделений ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова г.Москвы. Апробация диссертации. Основные положения диссертационной работы обсуждены на совместной научнопрактической конференции кафедры неврологии и нейрохирургии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и врачей №12 и №13 неврологических отделений ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы. Публикации: по теме диссертации опубликовано 8 печатных работ Объем и структура диссертации 4 Работа изложена на 118 страницах машинописного текста, содержит 36 рисунков и 16 таблиц. Указатель литературы содержит 186 источников отечественных и зарубежных авторов Основные положения, выносимые на защиту: 1. У больных с симптоматической посттравматической эпилепсией во время гипервентиляции отмечается рост показателей когерентности межполушарных пар отведений для всех видов активности, более выраженный в диапазоне медленных волн, в отличии от ЗЧМТ, что является дифференциально-диагностическим критерием и позволяет прогнозировать течение заболевания 2. Анализ результатов клинического исследования антиконвульсанта сакрицина показал высокую его эффективность (73,3% наблюдений) в комплексном лечении фармакорезистентной симптоматической посттравматической эпилепсии на фоне комбинации базисными противосудорожными препаратами. 3. Когерентный анализ биоэлектрической активности головного мозга больных, получавших сакрицин в комплексном лечении, выявил нормализацию показателей когерентности в случаях его положительного клинического эффекта, что выражалось в усилении исходно низких и уменьшении исходно высоких значений к концу приема препарата. Содержание работы. Материал и методы исследования Обследовано 118 больных в возрасте от 18 до 45 лет., в том числе с закрытой черепно-мозговой травмой – 53; посттравматической симптоматической эпилепсией – 43; идиопатической эпилепсией – 22. Контрольную группу составили 15 неврологически здоровых добровольцев (травмы в анамнезе исключались). В группах пациентов ЗЧМТ и СПЭ преобладали мужчины в основном молодого и среднего возраста - они в 2-3 раза чаще женщин подвержены травме и являются социальной группой риска. У всех пациентов с ЗЧМТ и СПЭ исключался семейный анамнез по эпилепсии. Больные, имевшие до травмы какие-либо соматические заболевания, достаточно выраженные, чтобы вызвать патологические изменения ЦНС, в исследование не включались. Все больные с ЗЧМТ в зависимости от давности травмы были разделены на две группы: ранний период (от нескольких дней с момента травмы до 2 месяцев) – 25 5 пациентов и отдаленный период (свыше 1 года до 5 лет) – 28 пациентов. Срок от 1 до 5 лет был выбран в связи с тем, что в более поздние сроки возникновение посттравматической эпилепсии мало вероятно. Из 43 больных посттравматической эпилепсией у 14 в анамнезе отмечались повторные ЗЧМТ в количестве от 2 до 3 травм разной степени тяжести. По характеру травмы, как у пациентов в раннем,так и в отдаленном периоде закрытой травмы мозга, а также у пациентов с посттравматической эпилепсией, преобладала бытовая и дорожно-транспортная ЗЧМТ. Дебют эпилепсии после ЗЧМТ больных варьировал в сроки от 6 месяцев до 5 лет (рис.1). 21% 12% 30% 37% от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 5 лет Рисунок 1. Распределение больных с СПЭ в зависимости от времени возникновения первых припадков с момента последней ЗЧМТ. С помощью методов клинического и инструментального исследований исключались объемный, токсический, воспалительный и сосудистый процессы. В соответствии с Международной классификацией эпилепсий и эпилептических синдромов (ILAE, 1989) больные с локализационно-обусловленной фокальной, локальной, парциальной) симптоматической (очаговой, посттравматической эпилепсией и идиопатической эпилепсией распределились следующим образом (табл. 1). 6 Таблица 1. Распределение больных эпилепсией согласно международной классификации эпилепсий и эпилептических синдромов. Эпилепсии и синдромы Парциальные Посттравматическая Идиопатическая эпилепсия эпилепсия (локализационно- 43 (100%) - обусловленные) Генерализованные - 22 (100%) Всего: 43 (100%) 22 (100%) В соответствии с Международной классификацией эпилептических припадков (Киото, 1981) у больных с симптоматической посттравматической эпилепсией были характерны парциальные, при идиопатической эпилепсии - генерализованные тоникоклонические припадки (табл. 2). Таблица 2. Распределение больных посттравматической и идиопатической эпилепсией в зависимости от типа приступа. Тип приступа Посттравматическая Идиопатическая эпилепсия (%) эпилепсия(%) Абсансы - 4 (18,2%) Миоклонические - 3 (13,6%) Клонические - - Тонически - - Тонико-клонические - 15 (68,2%) Атонические - - Простые парциальные 1 (2,3%) - Сложные парциальные 6 (14%) - Парциальные с вторичной генерализацией 36 (83,7%) - Неклассифицируемые - - Всего: 43 (100%) 22 (100%) 7 Всем больным проводили следующие исследования: клиническое неврологическое обследование; компьютеризированную электроэнцефалографию; МР, КТ томографию; эхоэнцефалоскопию; при необходимости УЗДГ; общий и биохимический анализ крови; определение концентрации противоэпилептических препаратов в крови. Препарат сакрицин, разработанный в МГУ (Крицкая И.И., Саакян С.А., 2002) на кафедре физиологии человека, не имеет структурных аналогов. Сакрицин не обладает теми побочными эффектами, которые ограничивают применение известных противосудорожных препаратов, не обладает кумулятивными свойствами. В период с апреля 2003 по ноябрь 2004 года были изучены возможности применения сакрицина у 15 больных с симптоматической посттравматической фармакорезистентной эпилепсией, в том числе мужчин-11 , женщин- 4. Сакрицин применялся в качестве дополнительной терапии. В первые 2 недели препарат применялся в дозе 100 мг Х 4 раза в сутки. При отсутствии выраженного клинического эффекта доза увеличивалась до 150 мг Х 4 раза в сутки. Лекарственная терапия до лечения сакрицином включала следующие препараты: депакин ( энтерик, хроно) в качестве моно и политерапии- в дозах от 500 мг до 1500мг у 6 больных, карбамазепин ( финлепсин, тегретол) в качестве моно- и политерапии в дозах от 400 до 1800 мг у 11 больных, а также в качестве политерапии топамакс у 1, ламиктал у 1, паглюферал у 1, бензонал у 2 и клоназепам у 2 пациентов. Возраст всех больных варьировал от 18 до 49 лет. У всех пациентов исключался семейный анамнез по эпилепсии. Дебют эпилепсии после ЗЧМТ у больных наблюдался в сроки от 4 месяцев до 3 лет. Продолжительность заболевания у пациентов с СПЭ на момент начала клинического исследования составляла от 2 до 9 лет. У 12 больных эпилепсия развивалась после однократной травмы тяжелой и средней тяжести, у 2 - после повторных двух травм (сотрясение и ушиб головного мозга) и у 1 – после трех травм (1 ушиб и 2 сотрясения головного мозга). У всех больных отмечалась четкая связь приступов с предшествующей черепно-мозговой травмой, подтвержденная данными нейровизуальных исследований (КТ, МТ томография головного мозга) и анамнеза. Распределение больных в соответствии с Международной классификации эпилептических припадков (Киото, 1981): 2 больных имели простые парциальные и 8 вторично-генерализованные приступы, 5 - простые и сложно-парциальные и вторичногенерализованные, 6 - сложно-парциальные и вторично-генерализованные, 2 вторично-генерализованные приступы. Всем больным клиническое проводилось неврологическое комплексное обследование; исследование, включающее: электроэнцефалографическое исследование в динамике (фоновое исследование до приема сакрицина, через 2 часа после приема 100мг сакрицина, а также через 2, 4 и 6 недель приема препарата) с применением спектрально-когерентного анализа ЭЭГ. При необходимости проводилось УЗДГ брахиоцефальных сосудов; общий анализ крови в динамике (фоновое исследование - до назначения препарата, через 2 недели и 1,5 месяца после начала лечения); биохимический анализ крови в динамике в те же сроки; общий анализ мочи в динамике; ЭКГ исследование в динамике. С помощью вышеперечисленных исследований у больных исключался воспалительный, сосудистый и токсический характер заболевания. Регистрация ЭЭГ проводилась в стандартных условиях - затемненной, защищенной от помех комнате, в удобном кресле и в положении испытуемого сидя с закрытыми глазами в состоянии расслабленного бодрствования.16 активных электродов располагались в соответствии с международной системой «Джаспер 10-20». Проводилась монополярная запись ЭЭГ с использованием ушных электродов, а также биполярная регистрация. Применялись функциональные пробы: проба с открыванием глаз, проба с гипервентиляцией в течение не менее трех минут. Использовался 16-ти канальный нейрограф "МБН" работающий на базе IВМ-РС 586 с установленными фильтрами на 30 Гц и постоянной времени 0.03. При визуальном анализе оценивалось изменение нормальных компонентов ЭЭГ, а также наличие патологических форм активности. Определялась локализация и выраженность патологических изменений, их реакция на функциональные пробы. При изучении однократного влияния препарата регистрация ЭЭГ производилась до приема (контрольное, фоновое исследование) и через 2 часа после приема лекарственного средства внутрь. Для проведения спектрально-когерентного анализа кривой данные ЭЭГ вводились в программно-аппаратный комплекс "MБН" (Россия). Частота опроса 200 Гц. Данные фильтровались с использованием цифрового фильтра. Нижняя частота 0,5 Гц, верхняя - 30 Гц. Для математической обработки ЭЭГ был использован анализ спектров мощности и когерентности. Анализировались участки фоновой записи, а также во время гипервентиляции, свободной от артефактов. 9 Спектральный анализ ЭЭГ позволяет получить более подробную информацию о частотном составе биоэлектрического процесса. Вычисление спектров мощности ЭЭГ проводилось по алгоритмам, использующим метод быстрого преобразования Фурье (БПФ). Быстрое преобразование Фурье основано на представлении исходного сигнала в виде суммы синусоид различных частот. Спектральная плотность мощности сигнала есть квадрат модуля его Фурье-преобразования. Спектры мощности вычислялись для всего спектра частот от 0,5 до 30 Гц и были представлены в виде гистограммы мощности спектра. Наиболее информативными для оценки состояния мозга являются показатели ЭЭГ, отражающие сочетанность работы разных отделов головного мозга - показатели когерентности. Для оценки взаимосвязи отдельных частотных составляющих ЭЭГ разных областей головного мозга был использован метод вычисления комплексной функции когерентности (КОГ). Этот метод позволяет исследовать статистические линейные связи электрических процессов двух областей мозга и давать им оценку по величине связанности на каждой отдельной частоте колебаний независимо от их амплитуды. КОГ может принимать значения от 0 до 1. В настоящее время используются пары в основном по "геометрическому принципу". В соответствии с ними применяется "терминология": короткие и длинные поперечные пары между симметричными отведениями противоположного полушария (межполушарные, межцентральные); короткие, средние, и длинные продольные между электродами одного полушария (кортико-кортикальные, внутриполушарные короткие, средние и дальние связи). Для уточнения расположения эпилептического очага использовалась программа пространственной локализации источника "BrainLoc" (Коптелов Ю.М.). Применялась однодипольная математическая модель. Статистический анализ данных проводился при помощи компьютерной интегрированной системы обработки «Statistica» с использованием дисперсионного и дискриминантного методов, а также корреляции по Пирсону. Все нижеперечисленные положения и выводы базируются на данных статистического анализа подтвержденных с надежностью Р <0,05. Результаты и их обсуждение. Клинико-нейрофизиологический анализ больных в раннем и отдаленном периодах ЗЧМТ, симптоматической посттравматической эпилепсий. и идиопатической 10 У больных всех групп при качественном анализе электроэнцефалограмм было выделено три типа ЭЭГ: 1 тип ЭЭГ: при визуальном анализе ЭЭГ регионарные различия выражены, основной компонент ЭЭГ - альфа-ритм, регулярный по частоте или фрагментарный со средним или высоким альфа- индексом. Бета-активность высокой и средней частоты, малой амплитуды, медленные волны почти не выражены. 2 тип ЭЭГ «дезорганизованный» тип: регионарные различия сглажены или отсутствуют; при этом электрическая активность характеризовалась либо наличием альфа-ритма достаточно высокой амплитудой и распространенностью альфа по всем областям мозга, либо плохой выраженностью альфа- активности; тета- и дельта- волны регистрировались без какой-либо четкой последовательности и имели достаточно высокую амплитуду. 3 тип ЭЭГ «плоский» тип: низкоамплитудный тип ЭЭГ характеризовался отсутствием регулярного альфа-ритма и наличием диффузной быстрой активности, пиков, острых альфа- подобных волн с амплитудой до 30 мкВ . В соответствии с вышеописанным распределением по типам больные всех групп были распределены следующим образом (табл. 3): Таблица 3. Распределение больных в соответствии с типом ЭЭГ. Группы пациентов 1 тип ЭЭГ 2 тип ЭЭГ 3 тип ЭЭГ (%) (%) (%) 9 (36%) 11 (44%) 5 (20%) 25 (100%) ЗЧМТ отдаленный период 12 (48,9%) 10 (35,7%) 6 (21,4%) 28 (100%) Симптоматическая 17 (39,5%) 25 (58,2%) 1 (2,3%) 43 (100%) 14 (63,6%) _ 22 (100%) - - 15 (100%) ЗЧМТ ранний Всего: период посттравматическая эпилепсия (СПЭ) Идиопатическая эпилепсия 8 (36,4%) (ИЭ) Контрольная группа 15 (100%) 11 Впервые был произведен детальный математический анализ не только фоновой ЭЭГ больных в раннем и отдаленном периодах закрытой ЧМТ, но идиопатической и симптоматической посттравматической эпилепсий. ЭЭГ больных этих групп во время «провокационной» пробы с гипервентиляцией выявило особенности спектральнокогерентных характеристик. По медленноволновым формам активности фоновая ЭЭГ больных в раннем периоде ЗЧМТ с 1 «организованным» типом превышала спектральную мощность отдаленного периода травмы и контрольной группы. По тета- активности были выявлены отличия по спектрам мощности в раннем периоде по сравнению с отдаленным периодом ЗЧМТ в центрально-теменно-затылочных отведениях. Максимальные значения спектров мощности по медленноволновым формам активности для «дезорганизованного» и «плоского» типов регистрировались в отдаленном периоде закрытой ЧМТ с акцентом по левому полушарию головного мозга. Это скорее всего было связано с латерализализацией ЗЧМТ. Характерным у всех больных с закрытой ЧМТ было достоверное увеличение показателей спектров мощности по медленноволновым формам активности только в отдаленном периоде ЗЧМТ во время провокационной пробы с гипервентиляции. В раннем периоде мозговой травмы показатели мощности по медленноволновым формам активности во время гипервентиляции достоверно не менялись. При сравнении 1 и 2 типа типа ЭЭГбольных идиопатической и симптоматической посттравматической эпилепсией наибольшая представленность мощности спектра медленных форм активности наблюдалась у пациентов ИЭ (более чем в 2 раза при сравнении с СПЭ). Вероятно это связано с тем, что картина ЭЭГ при СПЭ – исход влияния травмы на «нормальную» биоэлектрическую активность зрелого головного мозга, а ЭЭГ при идиопатической эпилепсии генетически детерминирована и изменена с момента рождения. Показатели спектральной мощности для 2-го – «дезорганизованного» типа ЭЭГ превышали таковые для 1 типа как пациентов СПЭ, так и ИЭ. В тоже время достоверных различий между мощностью спектров СПЭ и контрольной группы по дельта- и тета- диапазону выявлено не было. У больных с идиопатической эпилепсией показатели мощности превышали таковые во всех исследованных группах: СПЭ, ЗЧМТ, контрольная группа. Во время гипервентиляции отмечалось нарастание представленности дельта- и тета- активности более чем в 2 раза у больных с идиопатической эпилепсией 1и 2 типа ЭЭГ, при незначительном росте у лиц, страдающих симптоматической посттравматической эпилепсии. Характерной особенностью головного мозга при 12 эпилепсии является повышенная склонность к реакциям возбуждения и синхронизации нейронной активности. У здоровых взрослых ЭЭГ оказывается значительно более резистентной к гипервентиляции, за исключением небольшого увеличения амплитуды основного ритма. Также отмечается преобладание мощности спектров бета-активности у больных с ИЭ по сравнению с СПЭ. При сравнении 1 типа ЭЭГ в отдаленном периоде ЗЧМТ и СПЭ максимальные показатели мощности отмечались при закрытой ЧМТ как в диапазоне медленных волн, так и альфа- и бета активности. Для 2 типа ЭЭГ, напротив, регистрировались высокие значения спектральной мощности для всех видов активности ЭЭГ больных с СПЭ по сравнению с таковыми пациентов отдаленного периода ЗЧМТ. Это связано с более высокими показателями спектральной мощности ЭЭГ 2-го типа больных посттравматической эпилепсией. Изучение пространственной организации биоэлектрической активности головного мозга на основе когерентного анализа у больных в раннем и отдаленном периодах ЗЧМТ выявило следующие характерные особенности. Показатели когерентности в медленноволновом диапазоне по межцентральным парам отведений были ниже в отдаленном периоде ЗЧМТ, по сравнению с ранним периодом для всех трех типов ЭЭГ (более выраженное для 3 типа). Наиболее заметные влияния по альфаи бета- активности были получены для межполушарных КОГ. Отмечалось уменьшение КОГ в отдаленном периоде ЗЧМТ для 1и 3 типа ЭЭГ. Показатели КОГ всех диапазонов по межцентральным парам отведений для «дезорганизованного» и «плоского» типов были ниже в отдаленном периоде ЗЧМТ, чем в контрольной группе. В отличие от внутриполушарной КОГ межполушарная в большей степени характеризует корковоподкорковые взаимодействия и состояние срединных структур мозга. По внутриполушарным связям медленноволнового диапазона регистрировалось повышение значений КОГ в отдаленном периоде ЗЧМТ по отношению к ее раннему периоду по левому полушарию для всех типов ЭЭГ (рис. 5). Данные результаты связаны с завершающим этапом компенсаторных процессов, когда возрастает роль левого полушария в формировании характера асимметрии свойственного “здоровому” мозгу. Это подтверждается и отсутствием достоверных различий в показателях КОГ как по медленноволновым, так и по альфа- активности 1 типа ЭЭГ у пациентов отдаленного периода ЗЧМТ при сравнении с контрольной группой. Также как показатели КОГ для 1 и 2 типа ЭЭГ больных с СПЭ достоверно не отличались,то сравнение всех трех типов электроэнцефалограмм лиц, перенесших ЗЧМТ в отдаленном периоде, проводился с общими усредненными показателями 13 когерентности. Сравнительный анализ показателей КОГ фоновой ЭЭГ 1 типа больных отдаленного периода ЧМТ и СПЭ показал снижение межполушарных связей по медленноволновым формам активности (дельта-, тета-) у пациентов СПЭ по сравнению с ЗЧМТ. В то же время различия по тета- активности были более выраженны для всех коротких МП пар отведений. По внутриполушарным (ВП) парам отмечалось достоверное увеличение более выраженное для дельта- диапазона в правом полушарии. Для 2 «дезорганизованного» типа ЭЭГ выраженных различий по показателям КОГ для больных в отдаленном периоде ЗЧМТ и СПЭ выявлено не было. Однако абсолютные показатели КОГ височных внутриполушарных пар отведений были высокими (КОГ ≥0,7). Для 3 «низкоамплитудного» типа ЭЭГ достоверно значимые различия по межполушарным связям фоновой ЭЭГ преобладали в тета- диапозоне в виде усиления КОГ в отдаленном периоде ЗЧМТ для передне- и средне-височных длинных МП пар отведений. Различия КОГ по внутриполушарным связям были аналогичны таковым у пациентов с 1 типом ЭЭГ в отдаленном периоде ЗЧМТ по сравнению с СПЭ. по всем видам активности (дельта-, тета-, альфа-, бета-) у больных с СПЭ отмечалось снижение МП связей при сравнении с контрольной группой. У больных с ИЭ межполушарные связи достоверно не отличались от здоровых. Однако как при ИЭ, так и СПЭ отмечалось увеличение КОГ преимущественно в правой височной области по сравнению с контролем, что может быть обусловлено левосторонней внутриполушарной асимметрией здоровых лиц. Гипервентиляция достоверно не изменяет пространственную организацию медленноволновых форм активности ЭЭГ больных с ЗЧМТ как в раннем, так и в отдаленном периоде. Между тем как при симптоматической посттравматической эпилепсии, так и у больных идиопатической эпилепсией, во время ГВ наблюдалось повышение межполушарных связей по дельта- и особенно большинству пар отведений, в тета- активности по лобных, центральных, теменных МП парах по сравнению с контрольной группой. Выявлено некоторое увеличение показателей когерентности в теменно- центральных межполушарных парах отведений в альфа- и бета- диапазонах у группы с СПЭ. Показатели КОГ при идиопатической эпилепсии были не изменены. В проведенных клинических исследованиях по использованию сакрицина у больных с резистентной посттравматической эпилепсией на фоне традиционной противоэпилептической медикаментозной терапии в 73,3% наблюдений отмечалось урежение приступов. В 13,3% наблюдений частота приступов сохранялась, однако 14 припадки стали протекать легче, уменьшилось постиктальная спутанность, улучшилось общее самочувствие пациентов. Визуальная оценка и анализ мощности спектра электроэнцефалограмм больных СПЭ выявили билатеральные синхронные вспышки “пик-медленная волна” у 3 больных, очаговые изменения в виде фокуса медленноволновой активности в левой височной области - у 6, в правом полушарии головного мозга - у 4 больных. При фармако-ЭЭГ исследовании регистрировались разнонаправленные изменения: отмечалось уменьшение бета- активности у – 2 пациентов, увеличение бетаактивности - у 3; усиление альфа-активности у 3 пациентов; у 5 больных ЭЭГ без динамики. Уменьшение индекса альфа- активности в зонах его типичной генерации при одновременном увеличении представленности дельта- диапазона отмечалось у 2 больных. По результатам клинико-нейрофизиологического исследования и регистрации когерентных характеристик ЭЭГ больных, получавших сакрицин на протяжении шести-недельного курса, было выделено четыре типа изменений пространственной организации биоэлектрической активности головного мозга на фоне лечения препаратом. Выявлено преимущественное влияние сакрицина на патологические медленные формы активности. При этом у больных с первым типом изменений ЭЭГ характеристик при применении сакрицина с хорошим клиническим эффектом (6 пациентов) показатели КОГ в фоновой ЭЭГ исходно высокие по внутриполушарным медленноволновом диапазоне связям в (дельта-, тета-) с преобладанием в зоне очага, которые уменьшались до нормальных значений как при однократном ЭЭГ тестировании, так и при дальнейшем приеме препарата регистрируемое через 2, 4 и 6 недель приема, при этом межполушарные связи оставались практически неизменными (сниженными) на протяжении всего курса лечения. У больных со вторым типом изменений ЭЭГ характеристик при применении сакрицина с положительным клиническим эффектом (5 пациентов) показатели когерентности по медлено-волновой активности приближались к нормальным значениям. При однократном приеме препарата регистрировалось усиление КОГ по внутриполушарным связям дельта-, тета-диапазона преимущественно в правом полушарии головного мозга, которое в дальнейшем на фоне лечения становилось менее 15 выраженным. К 6 неделе приема КОГ достигало исходных значений и ниже. А у 3 больных этой группы показатели КОГ снижались также для межполушарных коротких пар отведений. У 2 больных с третьим типом изменений ЭЭГ характеристик при применении сакрицина с некоторым положительным клиническим длительности приступа, уменьшение постприступного эффектом (укорочения периода, улучшение общего самочувствия и сна) показатели КОГ исходно низкие, при фармако-ЭЭГ исследовании изменений показателей КОГ не отмечалось. Однако, при длительном приеме к 6-ой неделе показатели КОГ увеличивались до нормальных значений как по медленноволновым формам активности (дельта-, тета-), так и по альфа- активности. У 2 больных с четвертым типом изменений ЭЭГ характеристик при приеме сакрицина (без клинического эффекта) исходные уровни абсолютных показателей когерентности были низкими как в фоновой ЭЭГ так и при однократном фармако-ЭЭГ тестировании препарата по основным видам изучаемой активности (дельта-, тета-, альфа-, бета-). Однако ко 2 неделе приема препарата отмечался некоторый рост показателей КОГ с дальнейшим снижением этих показателей к 6 неделе терапии к исходно низким значениям. Вероятно, больные, исходно низкими электроэнцефалограммы показателями когерентности, которых характеризуются отражающими длительность эпилептизации мозга менее подвержены воздействию препарата “сакрицин”. У этих больных без клинического эффекта в анамнезе регистрировалось длительное течение заболевания от начала дебюта. Полученные данные указывают на положительное клиническое действие сакрицина, которое коррелирует с разными видами его влияния на пространственную организацию биоэлектрической активности головного мозга. Эти результаты согласуются с ранее полученными данными о том, что при нарушении оптимальных связей в сторону снижения или в сторону повышения КОГ неблагоприятно для протекания нормальных электромагнитных процессов головного мозга. Нормализация когерентности приводит к согласованию связей, биоэлектрических процессов, что клинически у больных с симптоматической посттравматической эпилепсией сопровождалось урежением и укорочением длительности приступов. Представленные результаты исследования позволяют рекомендовать использование сакрицина в 16 комплексном лечении больных с фармакорезистентной симптоматической посттравматической эпилепсией. Выводы: 1. Клинико-нейрофизиологическое исследование 118 пациентов в раннем и отдаленном периодах закрытой черепно-мозговой травмы, посттравматической и идиопатической эпилепсий методом активности оценки головного мозга пространственной и организации функциональных проб биоэлектрической выявил высокую информативность прогнозирования симптоматической посттравматической эпилепсии. 2. Анализ спектральных и пространственно-временных биоэлектрической активности головного мозга методом характеристик компьютеризированной электроэнцефалографии должен проводиться по патологическим дельта-, тета-ритмам ЭЭГ и во время гипервентиляции. 3. У больных с симптоматической посттравматической эпилепсией во время гипервентиляции отмечается рост показателей когерентности межполушарных пар отведений для всех видов активности преимущественно в диапазоне медленных волн, что свидетельствует об усилении межцентральных связей в лобно-центральнотеменных областях головного мозга в отличие от закрытой черепно-мозговой травмы, что является прогностическим критерием развития эпилепсии в отдаленном периоде травмы. 4. Результаты клинического исследования с учетом высокой эффективности производного поликарбоновой кислоты сакрицина в 73,3% наблюдений указывают на целесообразность его применения в комплексном лечении фармакорезистентной симптоматической посттравматической эпилепсии на фоне комбинации с другими противоэпилептическими препаратами. 5. Когерентный анализ биоэлектрической активности головного мозга больных, принимавших сакрицин в комплексном лечении, выявил нормализацию показателей когерентности, что коррелировало с положительным клиническим эффектом и сопровождалось усилением исходно низких и уменьшением исходно высоких значений когерентности к концу приема препарата. Практические рекомендации: 1. У лиц, перенесших закрытую черепно-мозговую травму, целесообразно динамическое наблюдение с использованием компьтеризированного ЭЭГ- анализа для выявления группы риска развития посттравматической эпилепсии в отдаленном 17 периоде травмы и оптимизеции профилактики и лечения отдаленных последствий ЗЧМТ. 2. Оценка должна проводиться по патологическим видам ритмов фоновой ЭЭГ и гипервентилляции: если со временем различия фоновой ЭЭГ и гипервентиляции по межцентральным связям по медленноволновым формам активности становятся более выраженными, то повышается риск развития эпилепсии. 3. Для пациентов с симптоматической посттравматической эпилепсией рекомендуется терапия производным поликарбоновой кислоты – сакрицином в дозе 400-600 мг в сутки в комбинации с основными антиконвульсантами, что снижает частоту приступов. Список работ, опубликованных по теме диссертации: 1. С.А. Курбанова, Г.Н. Авакян, О.М. Олейникова, А.Г. Пашнин, О.Д. Тертышник, Е.В. Юцкова, Е.В.Соломатин, Н.Н. Маслова. Пространственная организация биоэлектрической активности головного мозга в отдаленные сроки у больных закрытой черепно-мозговой травмой и посттравматической эпилепсией.// Х Российский национальный конгресс «Человек и Лекарство», Москва, 2003г., 7-11 апреля, стр. 465. 2. С.А. Курбанова, Г.Н. Авакян, Н.Н. Маслова, О.М. Олейникова, А.Г. Пашнин, С.Г. Бурд, О.Д. Тертышник, Е.В. Юцкова)Математический анализ ЭЭГ больных посттравматической эпилепсией и другими последствиями ЗЧМТ без эпилепсии. Современные научные напрвления в неврологии.// Юбилейный альманах научных трудов. 2003г., стр. 111-112.. 3. С.А. Курбанова, Г.Н. Авакян, А.Г. Пашнин, О.М. Олейникова, О.Д. Тертышник, Е.В. Юцкова. Влияние КВЧ-пунктуры на спектрально-когерентные характеристики ЭЭГ больных фармакорезистентной эпилепсией; наблюдение трех случаев в течении года.// Перспективы традиционной медицины, 2003г., №2, стр. 18-22. 4. С.А. Курбанова, О.М. Олейникова, Г.Н. Авакян, С.А. Саакян. Клиниконейрофизиологические особенности симптоматической посттравматической эпилепсии; возможности применения нового антиконвульсанта.// Международный форум неврологов. Ереван. 27-28 сентября 2004г., стр.199. 5. С.А. Курбанова, С.А.Саакян, О.М. Олейникова, Г.Н. Авакян. Сакрицин в лечении больных с резистентными формами эпилепсии.// ХII Российский национальный конгресс «Человек и Лекарство» Тезисы докладов 18-22 апреля, 2005г., стр. 432-433. 18 6. С.А. Курбанова, О.М. нейрофизиологические Олейникова, особенности Г.Н. Авакян, С.А. симптоматической Саакян. Клинико- посттравматической эпилепсии; возможности применения нового антиконвульсанта.// Нейродиагностика и высокие биомедицинские технологии. №1, 2005г., стр.55-62. 7. С.А. Курбанова, Г.Н. Авакян, О.М. Олейникова. Клинико-нейрофизиологические аспекты посттравматической эпилепсии в отдаленном периоде травмы головы.// РГМУ, М.2006г., 11стр., ил. Библиография: 31 название, рус., депонир. в ВИНИТИ. №394- 132006 8. С.А. Курбанова, Г.Н. Авакян, О.М. Олейникова. Нейрофизиологический анализ симптоматической посттравматической эпилепсии // Ж. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2007, №6, с. 47-52.