Судебная психиатрия

advertisement

1.

Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Судебная психиатрия» имеет своей целью подготовку специалистов,

знающих

возможности

современной

судебной

психиатрии,

способных

своевременно назначить нужный вид судебно-психиатрической экспертизы и правильно

интерпретировать

заключение

данной

экспертизы.

Задачи дисциплины:

освоение

законодательной

базы

судебной

психиатрии;

- формирование основ знаний по клиническим проявлениям психических расстройств;

- овладение знаниями и навыками назначения, проведения и оценки результатов судебнопсихиатрической экспертизы в уголовном и гражданском процессах.

2.

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Судебная психиатрия» входит в «Профессиональный цикл.

Вариативная часть» учебного плана. Изучение дисциплины «Судебная психиатрия»

основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении курсов «Уголовное

право», «Гражданское право», «Криминалистика».

3.

Требования к формированию компетенций

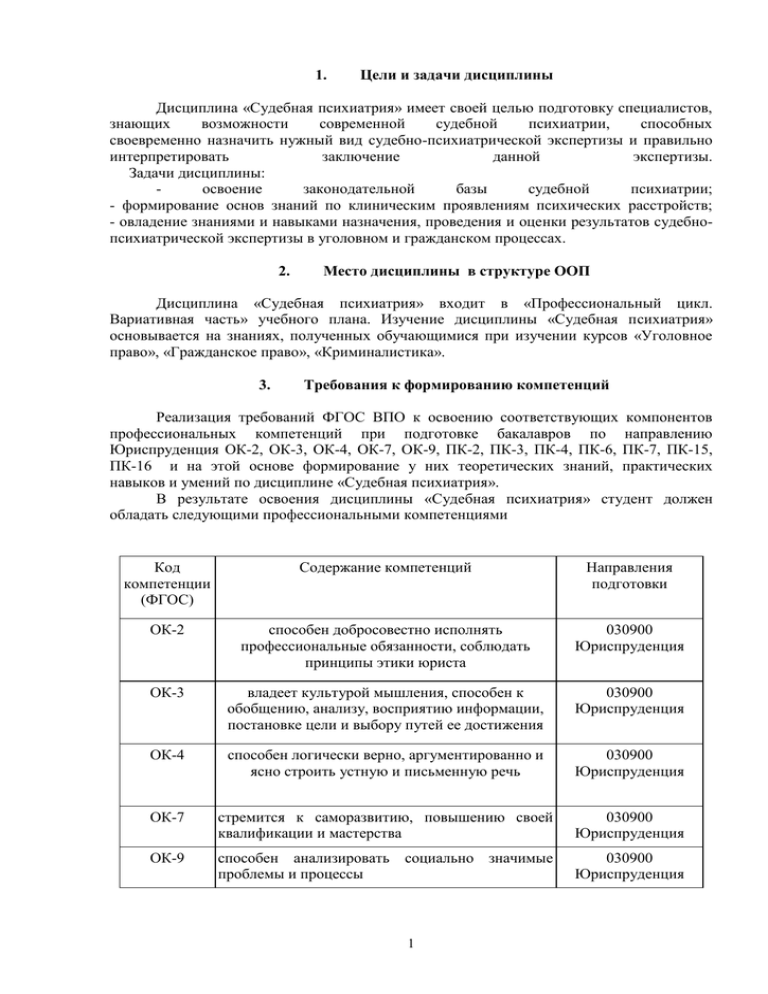

Реализация требований ФГОС ВПО к освоению соответствующих компонентов

профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по направлению

Юриспруденция ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-15,

ПК-16 и на этой основе формирование у них теоретических знаний, практических

навыков и умений по дисциплине «Судебная психиатрия».

В результате освоения дисциплины «Судебная психиатрия» студент должен

обладать следующими профессиональными компетенциями

Код

компетенции

(ФГОС)

Содержание компетенций

Направления

подготовки

ОК-2

способен добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать

принципы этики юриста

030900

Юриспруденция

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к

обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения

030900

Юриспруденция

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и

ясно строить устную и письменную речь

030900

Юриспруденция

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

030900

Юриспруденция

ОК-9

способен анализировать социально значимые

проблемы и процессы

030900

Юриспруденция

1

ПК-2

способен

осуществлять

профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

030900

Юриспруденция

ПК-3

способен

обеспечивать

законодательства субъектами права

соблюдение

030900

Юриспруденция

ПК-4

способен принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с

законом

030900

Юриспруденция

ПК-6

способен

юридически

правильно

квалифицировать факты и обстоятельства

030900

Юриспруденция

ПК-7

владеет навыками

документов

030900

Юриспруденция

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

030900

Юриспруденция

ПК-16

способен

давать

квалифицированные

юридические заключения и консультации в

конкретных видах юридической деятельности

030900

Юриспруденция

подготовки

юридических

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой

информации;

закономерности функционирования государства и права как социальноэкономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной

государственно-правовой системы;

роль государства и права в политической системе общества, в общественной

жизни;

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм

государственного устройства, организации и функционирования системы органов

государства и местного самоуправления в России;

методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической

деятельности, виды экономической, административной и уголовной ответственности за

финансовые правонарушения.

Уметь:

применять современные информационные технологии для поиска и

обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения

статистического анализа информации; оперировать юридическими понятиями и

категориями;

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно

составлять

и

оформлять

юридические

документы;

применять

техникокриминалистические средства и методы;

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно

интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);

2

использовать тактические приемы при производстве следственных действий

и тактических операций;

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений,

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике

правонарушений;

Владеть навыками:

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм

материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав;

навыками применения технико-криминалистических средств и методов

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;

методикой

квалификации

и

разграничения

различных

видов

правонарушений.

4.

Объем и виды учебной работы дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Судебная психиатрия» составляет 6 зачетных

единиц 216 часов.

Вид учебной работы

Всего часов / зачетных

единиц

90/16

Аудиторные занятия (всего)

В том числе:

Лекции

Практические занятия и семинары

Контроль самостоятельной работы

Самостоятельная работа (всего)

В том числе:

Курсовая работа

Другие виды самостоятельной работы:

20/4

60/12

10/90/191

Подготовка к экзамену

Вид промежуточной аттестации:

Дифференцированный зачет

Экзамен

Общая трудоемкость: часы

36/9

216/216

зачетные единицы

6/6

3

5. Распределение часов по темам и видам учебных занятий

Примерный тематический план

№

п/

п

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел

Дисциплины

Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Всего часов Лекции

Правовое положение

и организационные

формы судебнопсихиатрической

экспертизы

Юридические

вопросы судебнопсихиатрической

экспертизы в

уголовном процессе

Судебнопсихиатрическое

освидетельствование

осужденных

Юридические

вопросы судебнопсихиатрической

экспертизы в

гражданском

процессе

Виды психической

деятельности у

человека в норме.

Симптоматология

психических

заболеваний

Шизофрения

Маниакальнодепрессивный психоз

Эпилепсия.

Органические

заболевания

головного мозга

(органическое

психическое

Практ.

занятия

Самост.

работа

13/14

1/1

5/-

7/13

13/14

1/1

5/-

7/13

13/15

1/1

5/1

7/13

12/15

2/1

4/1

6/13

13/14

1/-

5/1

7/13

13/15

2/-

4/1

7/14

13/15

2/-

4/1

7/14

12/15

2/-

4/1

6/14

Формы

текущего

контроля

успеваемости

(по неделям

семестра)

Форма

промежуточно

й аттестации

(по

семестрам)

Количество часов в примерном тематическом плане корректируется в соответствии с действующими

учебными планами

4

9

10

11

12

13

14

расстройство).

Исключительные

состояния

Психозы позднего

возраста

Заболевания,

связанные с

зависимостью от

психоактивных

веществ

Олигофрении

(умственная

отсталость)

Психопатии

(расстройства

личности)

Реактивные

состояния.

Симуляция

всего

12/15

2/-

4/1

6/14

11/15

1/-

4/1

6/14

11/15

1/-

4/1

6/14

12/15

2/-

4/1

6/14

11/15

1/-

4/1

6/14

11/15

1/-

4/1

6/14

КСР

экзамен

10/36/9

216/216

20/4

60/12

90/191

6. Содержание разделов дисциплины

Основное содержание учебного плана

Тема 1. Правовое положение и организационные формы судебнопсихиатрической экспертизы

Судебная психиатрия как отрасль психиатрии. Предмет и задачи судебной

психиатрии. Представление о психической деятельности в норме и патологии. Основания

и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. Подготовка уголовного дела

к ее проведению. Виды судебно-психиатрических экспертиз. Оформление результатов

экспертизы. Основные разделы экспертного заключения, его обоснование. Оценка

заключения органами следствия и судом.

Тема 2. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы в

уголовном процессе

Методологические основы понятий вменяемости и невменяемости в уголовном

праве и в судебной психиатрии. Критерии невменяемости в уго-ловном законодательстве.

Медицинский и юридический критерии формулы невменяемости. Содержание ст. 21 и 22

УК РФ. Понятие общественно опасного деяния психически больных, его отграничение от

понятия преступления. Судебно-психиатрическая оценка лиц, у которых психическое

заболевание развилось после совершения преступления, но до вынесения приговора.

Причины назначения судебно-психиатрической экспертизы свидетелей и потерпевших.

Предмет экспертизы, вопросы, подлежащие разрешению. Отношение к показаниям лиц с

психическими аномалиями и психически больных. Оговоры и самооговоры психически

больных.

5

Законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие применение

мер медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера,

критерии их выбора. Порядок назначения и прекращения принудительного лечения.

Принудительное лечение лиц, совершивших преступление в состоянии вменяемости, но

заболевших психическим заболеванием до вынесения судом приговора или во время

отбывания наказания. Мероприятия медицинских и правоохранительных органов и

учреждений по предупреждению общественно опасных действий психически больных.

Тема 3. Судебно-психиатрическое освидетельствование осужденных

Особенности психиатрического освидетельствования осужденных. Вопросы,

подлежащие разрежению психиатра в отношении осужденных, и возможные

рекомендации в этих случаях. Порядок досрочного освобождения лиц с психическими

заболеваниями от дальнейшего отбывания наказания. Ст. 81 УК РФ (бывшая ст. 362 УПК

РФ).

Тема 4. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы

в гражданском процессе

Понятия правоспособности, дееспособности и недееспособности. Медицинский и

юридический критерии недееспособности. Вопросы, подлежащие разрежению судебнопсихиатрической экспертизой в гражданском процессе. Основные виды судебнопсихиатрической

экспертизы

по

гражданским

делам.

Признание

сделки

недействительной. Основания и порядок назначения опеки. Понятие ограниченной

дееспособности.

Тема 5. Виды психической деятельности у человека в норме.

Симптоматология психических заболеваний

Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации и псевдогаллюцинации, их

основные виды. Мышление в норме и патологии. Интеллект. Расстройства мышления

(ускорение, замедление, разорванность, резонерство, обстоятельность). Бред. Навязчивые

и сверхценные идеи. Формы нарушений памяти (виды амнезии, конфабуляции). Значение

расстройств памяти в судебно-психиатрической практике. Общее понятие об эмоциях.

Виды эмоциональных нарушений при различных психических заболеваниях

(маниакальный и депрессивный синдромы, эмоциональная слабость). Понятие о волевой

функции. Виды нарушения волевой активности при психических заболеваниях

(повышение, понижение, импульсивные действия, расстройства влечений, половые

извращения). Синдромы расстройств сознания (делирий, аменция, онейроид, сумеречное

помрачение сознания). Кататонические синдромы. Синдромы слабоумия. Слабоумие

врожденное и приобретенное, глобальное и парциальное.

Тема 6. Шизофрения

Формы и типы течения. Понятие об обострении и ремиссии шизофренического

процесса, состоянии дефекта и шизофренического слабоумия. Причины шизофрении.

Принципы судебно-психиатрической оценки больных шизофренией.

6

Тема 7. Маниакально-депрессивный психоз

Клиническая картина маниакальной и депрессивной фаз психоза. Циклотимия.

Особенности течения (биполярное, монополярное). Понятие интермиссии. Судебнопсихиатрическая экспертиза больных, совершивших общественно опасные действия на

разных стадиях развития заболевания.

Тема 8. Эпилепсия. Органические заболевания головного мозга (органическое

психическое расстройство)

Причины эпилепсии. Клиника эпилепсии. Больные и малые эпилептические

припадки, психические эквиваленты. Эпилептические психозы. Изменения личности при

эпилепсии, эпилептическое слабоумие.

Причины органических поражений головного мозга. Психоорганический синдром,

церебрастения, судорожный синдром, органическое слабоумие.

Судебно-психиатрическая оценка больных эпилепсией и лиц с органическим

поражением головного мозга.

Тема 9. Исключительные состояния

Понятие исключительного состояния, клинические критерии диагностики.

Патологический и физиологический аффекты. Реакция короткого замыкания, просоночное

состояние. Патологическое опьянение. Судебно-психиатрическая оценка исключительных

состояний.

Тема 10. Психозы позднего возраста

Предстарческая (инволюционная) депрессия и предстарческий бредовой психоз.

Клиника, особенности течения, характер общественно опасных действий, совершаемых

больными, и их судебно-психиатрическая оценка. Старческие психозы, формы и типы

течения, судебно-психиатрическое значение и оценка.

Тема 11. Заболевания, связанные с зависимостью от психоактивных веществ

Понятия психоактивного вещества, наркотика и токсического средства. Основные

синдромы наркологических заболеваний (абстинентный, психиатрическая и физическая

зависимость, изменение толерантности, специфическая деградация личности). Простое

алкогольное опьянение. Хронический алкоголизм, алкогольная деградация личности.

Алкогольные психозы, их формы и течение. Основные виды наркомании (морфинизм,

гашишизм, кокаинизм, барбитуровые наркомании). Принудительное лечение больных

алкоголизмом и наркоманиями.

Тема 12. Олигофрении (умственная отсталость)

Причины олигофрений. Степени олигофрений — дебильность, имбецильность,

идиотия. Особенности правонарушений, совершаемых лицами, страдающими

олигофрениями. Судебно-психиатрическая оценка олигофрений.

Тема 13. Психопатии (расстройства личности)

7

Понятие пограничных нервно-психических расстройств. Причины формирования

психопатий. Формы психопатий, их клиника и динамика. Психопатические реакции,

декомпенсация, патологическое развитие личности. Судебно-психиатрическое значение

психопатий.

Тема 14. Реактивные состояния. Симуляция

Причины и условия возникновения реактивных состояний. Неврозы и реактивные

психозы. Формы реактивных состояний, встречающиеся в судебно-психиатрической

практике. "Тюремные" психозы, Судебно-психиатрическая оценка больных с

реактивными психозами и неврозами. Виды симуляции психических заболеваний.

Метасимуляция, сюрсимуляция. Агравация (преувеличение) психических нарушений.

Методы распознавания симуляции.

7. Планы проведения практических (семинарских) занятий

Тематика и содержание семинарских и практических занятий

Наименование темы практического занятия:

1. Правовые аспекты судебно-психиатрической экспертизы, предмет и задачи,

организационные основы

2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе

3. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе

4. Симптоматология психических заболевании

5. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз

6. Эпилепсия. Органические заболевания головного мозга (органическое

психическое расстройство). Олигофрении (умственная отсталость).

7. Зависимость от психоактивных средств

8. Психопатии (расстройства личности)

Практические занятия имеют целью помочь студентам закрепить знания,

полученные ими при изучении теоретической части курса. В данном разделе указаны

темы, которые необходимо рассмотреть на практических занятиях. По каждой теме

предлагается план и задания. Планы носят рекомендательный характер. Предполагается,

что в зависимости от важности вопросов, а также степени проявленного студентами

интереса к отдельным темам преподавателями могут вноситься коррективы в планы

занятий.

Тема 1. Правовые аспекты судебно-психиатрической экспертизы,

предмет и задачи, организационные основы

1. Судебная психиатрия как отрасль психиатрии.

2. Предмет и задачи судебно-психиатрической экспертизы.

3. Основания и порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы.

Подготовка уголовного дела к ее проведению.

4. Виды судебно-психиатрических экспертиз.

5. Оформление результатов экспертизы. Основные разделы экспертного

заключения, его обоснование.

6. Оценка судебно-психиатрического заключения органами следствия и судом.

7. Федеральный закон "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ"

от 31.05.2001 г.

Тема 2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе

8

1. Методологические основы понятий вменяемости и невменяемости в уголовном

праве и в судебной психиатрии.

2. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве. Медицинский и

юридический критерии формулы невменяемости.

3. Понятие ограниченной вменяемости (ст. 22 УК РФ).

4. Судебно-психиатрическая оценка лиц, у которых психическое заболевание

развилось после совершения преступления, но до вынесения приговора.

5. Причины назначения судебно-психиатрической экспертизы свидетелей и

потерпевших. Вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрическими экспертами.

6. Отношение к показаниям лиц с психическими аномалиями и психически

больных. Оговоры и самооговоры психически больных.

7. Особенности психиатрического освидетельствования осужденных, вопросы,

подлежащие разрешению психиатра в этих случаях.

8. Виды принудительных и непринудительных мер медицинского характера,

критерии их выбора. Порядок назначения и прекращения принудительного лечения.

Тема 3. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе

1. Понятия правоспособности, дееспособности и недееспособности.

2. Медицинский и юридический критерии недееспособности.

3. Вопросы, подлежащие разрешению судебно-психиатрической экспертизой в

гражданском процессе.

4. Основные виды судебно-психиатрической экспертизы по гражданским делам.

5. Признание сделки недействительной.

6. Основания и порядок назначения опеки и попечительства.

7. Понятие ограниченной дееспособности.

Тема 4. Симптоматология психических заболеваний

1. Расстройства восприятия. Иллюзии, галлюцинации и псевдогаллюцинации, их

основные виды.

2. Мышление в норме и патологии. Расстройства мышления (ускорение,

замедление, разорванность, резонерство, обстоятельность, персеверации).

3. Бред. Навязчивые и сверхценные идеи.

4. Память. Формы ее нарушений, виды амнезии, конфабуляции. Значение

расстройств памяти в судебно-психиатрической практике.

5. Общее понятие об эмоциях. Виды эмоциональных нарушений при различных

психических заболеваниях (маниакальный и депрессивный синдромы, эмоциональная

слабость).

6. Понятие о волевых проявлениях. Виды нарушения волевой активности при

психических заболеваниях (повышение, понижение, импульсивные действия,

расстройства влечений, половые извращения).

7. Синдромы расстройств сознания (делирий, онейроид, сумеречное помрачение

сознания).

8. Кататонические синдромы.

9. Синдромы слабоумия. Слабоумие врожденное и приобретенное, глобальное и

парциальное.

Тема 5. Шизофрения. Маниакально-депрессивный психоз

1. Формы и типы течения. Понятие об обострении и ремиссии шизофренического

процесса, состоянии дефекта и шизофренического слабоумия.

2. Принципы судебно-психиатрической оценки больных шизофренией.

3. Клиническая картина маниакальной и депрессивной фаз МДП.

4. Особенности течения (обычное, непрерывное). Понятие интермиссии.

9

5. Судебно-психиатрическая экспертиза больных, совершивших общественно

опасные действия на разных стадиях развития заболевания.

Тема 6. Эпилепсия. Органические заболевания головного мозга (органическое

психическое расстройство).

Олигофрении (умственная отсталость). Исключительные состояния

1. Причины эпилепсии.

2. Клиника эпилепсии. Большие и малые эпилептические припадки, психические

эквиваленты.

3. Эпилептические психозы.

4. Изменения личности при эпилепсии, эпилептическое слабоумие.

5. Причины органических поражений головного мозга.

6. Психоорганический синдром, церебрастения, судорожный синдром,

органическое слабоумие»

7. Судебно-психиатрическая оценка больных эпилепсией и лиц с органическим

поражением головного мозга.

8. Причины олигофрений.

9. Степени олигофрений — дебильность, имбецильность, идиотия.

10. Судебно-психиатрическая оценка олигофрений.

11. Понятие исключительного состояния, клинические критерии диагностики,

судебно-психиатрическая оценка.

Тема 7. Зависимость от психоактивных средств

1. Понятия психоактивного вещества, наркотика и токсического средства.

2. Основные синдромы наркологических заболеваний (абстинентный, психическая

и физическая зависимость, изменение толерантности, специфическая деградация

личности).

3. Простое алкогольное опьянение.

4. Хронический алкоголизм, алкогольная деградация личности.

5. Алкогольные психозы, их формы и течение.

6. Основные виды наркомании (морфинизм, гашишизм, кокаинизм, барбитуровые

наркомании).

7. Принудительное лечение лиц с синдромом зависимости.

Тема 8. Психопатии (расстройства личности).

Реактивные состояния. Симуляция

1. Причины формирования психопатий.

2. Формы психопатий, их клиника и динамика.

3. Динамические сдвиги в клинике психопатий: психопатические реакции,

декомпенсация, патологическое развитие личности.

4. Судебно-психиатрическое значение психопатий.

5. Причины и условия возникновения реактивных состояний.

6. Неврозы и реактивные психозы.

7. Формы реактивных состояний, встречающиеся в судебно-психиатрической

практике. "Тюремные" психозы.

8. Судебно-психиатрическая оценка больных с реактивными психозами и

неврозами.

9. Виды симуляции психических заболеваний.

10. Методы распознавания симуляции.

8. Самостоятельная работа

10

Темы для самостоятельной работы студентов

Наименование темы самостоятельных занятий:

1. Тема 1. Правовое положение и организационные формы судебнопсихиатрической экспертизы

2. Тема 2. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы в

уголовном процессе

3. Тема 3. Судебно-психиатрическое освидетельствование осужденных

4. Тема 4. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы в

гражданском процессе

5. Тема 5. Виды психической деятельности у человека в норме.

6. Тема 6. Шизофрения

7. Тема 7. Маниакально-депрессивный психоз

8. Тема 8. Эпилепсия. Органические заболевания головного мозга

9. Тема 9. Исключительные состояния

10. Тема 10. Психозы позднего возраста

11. Тема 11. Заболевания, связанные с зависимостью от психоактивных

веществ

12. Тема 12. Олигофрении (умственная отсталость)

13. Тема 13. Психопатии (расстройства личности)

14. Тема 14. Реактивные состояния. Симуляция

Тема 1. Правовое положение и организационные формы судебно-психиатрической

экспертизы

Судебная психиатрия, являясь отраслью медицинской науки — психиатрии, имеет

вместе с тем самостоятельные задачи.

Общая психиатрия касается, главным образом, изучения характера и причин

психических заболеваний с целью их предупреждения и лечения. Для судебной

психиатрии эти цели сохраняют свое значение, но ее главная задача — изучение

психических расстройств в их отношении к определенным вопросам уголовного и

гражданского права и процесса.

Задачи судебной психиатрии:

- экспертное освидетельствование и дача заключений о вменяемости или

невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной ответственности и вызывающих сомнение

в их психическом здоровье у следственных органов и суда, а также о психическом

состоянии этих лиц в период производства экспертизы;

- предупреждение общественно опасных действий психически больных, в том

числе путем применения мер медицинского характера в отношении невменяемых и

заболевших после совершения преступления;

- освидетельствование и дача экспертного заключения по вопросу о

дееспособности лиц, вызывающих сомнение в их психическом здоровье у суда в

гражданском процессе;

- определение в необходимых случаях психического состояния свидетелей и

потерпевших;

- определение психического состояния лиц, обнаруживших психические

расстройства в период отбывания наказания, и дача заключения о медицинских мерах в

отношении них.

Оценивая психическое состояние лица во время совершения им общественно

опасного действия, истца и ответчика в гражданском процессе, эксперт должен решить

11

вопрос, как влияет то или иное психическое заболевание на способность отдавать отчет в

своих действиях и руководить ими, на возможность рассудительно вести свои дела.

В соответствии с этим в задачи судебной психиатрии входит не только

определение характера заболевания (постановка диагноза), но и, что самое главное,

установление степени (тяжести) болезненных психических расстройств.

Когда опасные действия совершаются лицами, страдающими психическими

заболеваниями, с точки зрения законодательства и правовых гарантий личности они не

могут считаться преступлениями. Душевнобольной, совершивший общественно опасное

деяние, нуждается в применении к нему мер медицинского характера.

Тема 2. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы в уголовном

процессе

Судебно-психиатрическая экспертиза относится к категории судебных экспертиз,

назначаемых и проводимых лишь в рамках производства по уголовному или

гражданскому делу по правилам, установленным УПК и ГПК РСФСР.

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в случаях, когда в ходе

производства по уголовному или гражданскому делу требуются специальные познания, в

частности познания в области медицинской научной дисциплины — психиатрии.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится только по заданию органов

расследования (следователь, прокурор) или суда (иногда судьи). Она не может

проводиться по поручению других органов или лиц либо по инициативе самих экспертов.

Слово "судебная" применительно к экспертизе не означает, что ее правомочен назначать

только суд. В уголовном процессе в стадии предварительного расследования ее вправе

назначать лицо, проводящее дознание, следователь, прокурор.

Поручение экспертам провести судебную экспертизу оформляется особым

процессуальным документом о ее назначении (постановлением лица, производящего

дознание, следователя, прокурора, иногда судьи или определением суда). В нем

формулируются вопросы, подлежащие разрешению экспертами, и перечисляются

материалы, представляемые в распоряжение экспертов.

Поводом к назначению судебно-психиатрической экспертизы могут служить

возникающие у суда и следствия сомнения в психической полноценности обвиняемого,

его неправильное поведение, нелепые показания, ссылка на пребывание в прошлом в

психиатрических и наркологических больницах, иногда неясность или отсутствие мотивов

преступления, необычайная жестокость совершенного противоправного деяния и др.

Согласно пункту 2 ст. 79 УПК РСФСР, проведение экспертизы обязательно "для

определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях,

когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности к моменту

производства по делу отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими".

На судебно-психиатрическую экспертизу могут быть направлены не только

обвиняемые, но и свидетели, потерпевшие, лица, заболевшие после вынесения приговора,

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. В гражданском процессе

судебно-психиатрическому освидетельствованию могут подвергаться истцы и ответчики в

тех случаях, когда у суда возникает сомнение относительно их психической

полноценности. Такая экспертиза в частности проводится по следующим видам

уголовных дел: признание сделки недействительной, иск о возмещении вреда, признание

брака недействительным, дело о расторжении брака, судебные споры о воспитании детей

при наличии у одного из родителей психического заболевания.

Проведение судебно-психиатрической экспертизы возложено на органы

здравоохранения.

Виды судебно-психиатрических экспертиз:

12

- стационарная (проводится в специализированных психиатрических стационарах и

назначается в случае необходимости длительного и тщательного наблюдения за

подэкспертным для вынесения наиболее четкого заключения);

- амбулаторная (проводится специализированными экспертными комиссиями при

однократном обследовании подэкспертного);

- экспертиза в кабинете следователя;

- экспертиза в судебном заседании;

- заочная (проводится только по материалам дела без личного освидетельствования

подэкспертного, когда лично его обследование невозможно по ряду причин);

- посмертная (проводится по материалам дела, когда необходимо установить

посмертно психическое состояние лица в тот или иной период его жизни).

На предварительном следствии обвиняемый вправе заявлять отвод экспертам и

просить следователя о назначении экспертов из числа названных им лиц. В судебном

разбирательстве правом заявлять подобные ходатайства обладают и другие участники

процесса (потерпевший, истец, ответчик, прокурор и др.). Однако окончательное решение

о выборе экспертов принимает орган, в производстве которого находится дело.

Решение экспертной комиссии оформляется письменным заключением (актом

судебно-психиатрической экспертизы), который состоит из следующих разделов:

введение, сведения о прошлой жизни испытуемого, сведения о его физическом,

неврологическом и психическом состоянии на момент обследования, диагностическое и

экспертное заключение, мотивировочная часть. Выводы экспертов формулируются в виде

ответов на вопросы, поставленные органом, назначившим экспертизу. Эксперты вправе в

пределах своей компетенции указать в заключении и на обстоятельства, по поводу

которых вопросы не были поставлены, при условии, что эти обстоятельства имеют

значение для правильного разрежения дела.

Эксперты, не согласные с другими членами экспертной комиссии, составляют

отдельное заключение.

Заключение судебно-психиатрической экспертизы является одним из видов

судебных доказательств по делу. Как и всякое другое доказательство, оно подлежит

оценке следствием и судом по общим правилам оценки судебных доказательств.

Дознаватель, следователь, прокурор, суд оценивают любое доказательство, в том числе и

акт судебно-психиатрической экспертизы, по своему внутреннему убеждению в

совокупности с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для суда,

судьи, прокурора или следователя заранее установленной силы. Все экспертные

заключения имеют равную силу для судебно-следственных органов, и они могут выбрать

любое из них.

Основная предпосылка вины правонарушителя — вменяемость, т.е. способность

лица правильно понимать сущность совершаемого действия, осознавать его последствия

для себя, для окружающих, для общества в целом и возможность контролировать свои

действия.

Согласно отечественному законодательству вменяемым может быть лицо,

обладающее определенными психическими данными и достигшее определенного

возраста.

Вменяемость—невменяемость — это юридические понятия, позволяющие

отграничить преступление от общественно опасного деяния.

Критерии невменяемости (формула невменяемости) сформулированы в ст. 21 УК

РФ. Формула невменяемости содержит два критерия.

Медицинский (биологический) критерий невменяемости представляет собой

обобщающий перечень болезней и состоит из четырех признаков: хроническая душевная

болезнь, временное болезненное расстройство душевной деятельности, слабоумие и иные

психические расстройства.

13

Юридический (психологический) критерий невменяемости определяет степень,

глубину имеющихся в результате психического заболевания расстройств и формулируется

как "возможность отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими".

Для признания лица невменяемым необходима констатация как медицинского, так

и юридического критерия невменяемости. Оба эти критерия тесно связаны между собой и

служат обязательными дополнениями друг друга.

Границы между нормой и патологией не являются стабильными. Они динамичны,

подвижны. Одна и та же форма психического заболевания может обусловливать

различные судебно-психиатрические выводы в зависимости от степени и глубины

имеющихся в данный момент психических изменений. Именно поэтому вопросы

вменяемости или невменяемости лица решаются в отношении конкретного

противоправного деяния и относятся только к моменту его совершения.

Действующее уголовное законодательство устанавливает, что лица, совершившие

противоправные действия в состоянии невменяемости, обусловленном психической

болезнью, не являются преступниками и не подлежат наказанию. К ним по определению

суда могут быть применены различные меры медицинского характера.

По своим задачам меры медицинского характера отличаются от наказания. Они

направлены, с одной стороны, на лечение психически больных, а с другой — имеют цель

защитить общество от общественно опасных действий, совершаемых этими лицами.

Меры медицинского характера применяются только в отношении лиц,

совершивших предусмотренные уголовным законом противоправные действия в

болезненном состоянии и признанных невменяемыми.

Принудительные меры медицинского характера являются разновидностью

медицинских мер, применяемых к психически больному без его согласия или согласия его

законных представителей. Они применяются только по решению суда в отношении лиц,

страдающих психическими расстройствами и совершивших общественно опасные деяния,

по основаниям и в порядке, установленном УК РФ и УПК РФ. Основания и порядок

применения недобровольных психиатрических мер, которые предусмотрены Законом РФ

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", не относятся к

категории принудительных мер медицинского характера.

Для применения принудительных мер медицинского характера необходимо

наличие общественной опасности, которую представляет больной по состоянию своего

психического здоровья и характеру совершенного деяния.

Общественная опасность больного определяется как риск совершения больным

повторного общественно опасного деяния. Опасность может быть обусловлена наличием

у больного бредовых идей, расстройств влечений, тяжелых аффективных расстройств и

иных болезненных расстройств психики. Предотвращение совершения больным

общественно опасного деяния есть одна из задач, решаемых с помощью мер

медицинского характера.

Решение о применении к лицу принудительных мер медицинского характера

принимается только судом после рассмотрения дела в судебном заседании с обязательным

участием прокурора и защитника. Лицо, в отношении которого рассматривается дело,

может быть вызвано в судебное заседание, если этому не препятствует характер его

психического заболевания .

Если суд вопреки решению судебно-психиатрической экспертизы не считает

необходимым применять к больному принудительные меры медицинского характера, он

обязан дать извещение о больном в органы здравоохранения для принятия необходимых

медицинских мер в обычном порядке.

Действующее

уголовное законодательство предусматривает

три

вида

принудительных мер медицинского характера:

1) психиатрический стационар общего типа;

2) психиатрический стационар специализированного типа;

14

3) психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным

наблюдением.

Все психиатрические больницы, в которых осуществляется принудительное

лечение, находятся в ведении органов здравоохранения. Условия содержания больных,

оказываемая им медицинская помощь, все необходимые меры социальной реабилитации

определяются только психическим состоянием больного и не зависят от вида

психиатрической больницы, в которой проводится принудительное лечение. Отличие этих

больниц друг от друга заключается только в режиме охраны.

Основным критерием выбора меры медицинского характера в отношении больного

является его социальная опасность.

Лица, помещенные в психиатрический стационар по решению суда для

применения мер медицинского характера, независимо от вида наблюдения, пользуются

всеми правами пациентов психиатрических стационаров, предусмотренными ст. 37 Закона

РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" без какихлибо изъятий.

Они признаются нетрудоспособными на весь период пребывания в

психиатрическом стационаре и имеют право на пособие по государственному

социальному страхованию и на пенсию на общих основаниях.

Сроки принудительного лечения судом не устанавливаются. Оно продолжается до

выздоровления больного либо такого изменения его психического состояния, при котором

существенно уменьшается или исчезает опасность больного для общества, вследствие

чего отпадает необходимость в применении к нему принудительных мер медицинского

характера.

Изменение вида принудительной меры медицинского характера и ее отмена

производятся судом по заключению лечебного учреждения, где это принудительное

лечение проводится.

Тема 3. Судебно-психиатрическое освидетельствование осужденных

Психиатрическое освидетельствование осужденного проводится в тех случаях,

когда он заболевает психическим заболеванием после осуждения в период его отбывания

наказания в местах лишения свободы. В этих случаях речь идет о возможности

дальнейшего отбывания наказания или освобождения от него. Если у осужденного

развилось временное болезненное расстройство психической деятельности, которое

поддается лечению, он не освобождается от дальнейшего отбывания наказания, а

направляется в психиатрическую больницу места лишения свободы до излечения.

В связи с этим основной задачей психиатрической службы исправительнотрудовых учреждений является лечение временных болезненных расстройств

психической деятельности у осужденных, а также своевременное выявление осужденных

с психическими заболеваниями, которые препятствуют отбыванию наказания, и

направление таких лиц на медицинское освидетельствование.

Медицинское освидетельствование таких лиц осуществляется медицинскими

комиссиями мест лишения свободы и в отдельных случаях судебно-психиатрическими

экспертными комиссиями.

В случае, когда лицо, осужденное к лишению свободы, во время отбывания

наказания заболело хронической психической болезнью, препятствующей отбыванию

наказания, суд по представлению администрации исправительно-трудового учреждения

на основании заключения судебно-психиатрической экспертной комиссии вправе вынести

определение о его освобождении от дальнейшего отбывания наказания. При

освобождении от дальнейшего отбывания наказания к осужденному, заболевшему

хроническим психическим заболеванием, суд вправе применить принудительные меры

медицинского характера или передать его под наблюдение органов здравоохранения.

15

Наряду с этим в исправительно-трудовых учреждениях могут находиться больные,

у которых в период следствия и суда не било распознано хроническое психическое

заболевание. Эти больные либо не направлялись на судебно-психиатрическое

освидетельствование, либо экспертные комиссии не оценили правильно поведение и

жалобы подэкспертных. В местах заключения у этих больных нередко наступает

обострение заболевания, которое не было выявлено ранее, и они направляются на

психиатрическое освидетельствование.

При отбывании наказания у осужденных могут возникнуть временные

расстройства

психической

деятельности

(реактивные

состояния,

состояния

декомпенсации и острие паранойяльные реакции у психопатических личностей, учащение

припадков при эпилепсии). Эти психические расстройства требуют оказания медицинской

помощи в условиях стационара. В этих случаях осужденные помещаются для лечения в

психиатрическую больницу мест лишения свободы. После проведенного лечения и

улучшения их психического состояния они продолжают отбывать наказание.

Тема 4. Юридические вопросы судебно-психиатрической экспертизы в

гражданском процессе

Под правоспособностью понимается "способность иметь гражданские права и

нести обязанности". Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с

момента их рождения, сохраняется за ними на протяжении всей жизни и прекращается с

их смертью вне зависимости от возможности лично осуществлять представленные им

законом права.

Понятие правоспособности тесно связано с понятием дееспособности, которое

означает способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. В

полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия

(по достижении 18-летнего возраста). Это связано с тем, что с этого возраста человек

достигает психической зрелости и приобретает достаточный для правильного понимания

и регулирования своих поступков жизненный опыт.

Если совершеннолетний гражданин в силу имеющегося у него психического

заболевания лишается способности правильно понимать и регулировать свое поведение,

он лишается возможности самостоятельно осуществлять свои гражданские права и

обязанности. То есть обязательной предпосылкой дееспособности является такое

психическое состояние лица, которое обеспечивает ему способность понимать значение

своих действий и руководить ими. Следовательно, наличие психического расстройства в

ряде случаев исключает такую способность и указывает на отсутствие у данного больного

дееспособности.

Таким образом, как и в формуле невменяемости, недееспособность определяется

сочетанием двух критериев: медицинского (душевная болезнь или слабоумие) и

юридического (неспособность понимать значение своих действий или руководить ими).

Оба эти критерия должны совпадать при решении вопроса о недееспособности субъекта.

Лица, признанные недееспособными, не утрачивают правоспособности (право на

обладание имуществом и т.д.), но осуществлять свою правоспособность они могут только

через посредство своего опекуна, который, так же как и сам факт признания гражданина

недееспособным, определяется только судом.

В случае выздоровления или существенного улучшения психического состояния

лица, признанного недееспособным, т.е. "если основания, в силу которых гражданин был

признан недееспособным, отпала", суд на основании соответствующего заключения

судебно-медицинской экспертной комиссии может признать гражданина дееспособным.

При этом отменяется ранее установленная над этим гражданином опека.

16

Вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы в гражданском

процессе:

- определение психического состояния лица по делам о признании его

недееспособным и необходимости установления над ним опеки;

- оценка психического состояния лица в момент совершения сделки по делам о

признании сделки недействительной;

- оценка психического состояния лица по делам о признании брака

недействительным и по делам о расторжении брака;

- ретроспективная оценка психического состояния гражданина в момент

причинения им вреда по делам о возмещении причиненного вреда;

- анализ психического состояния лица, злоупотребляющего спиртными напитками

или наркотиками, по делам о признании его ограниченно дееспособным.

Тема 5. Виды психической деятельности у человека в норме. Симптоматология

психических заболеваний

В возникновении и развитии психических заболеваний большую роль играет

патологическая наследственность. Нередко они обусловлены воздействием различных

вредностей на головной мозг во внутриутробном периоде. Психические болезни могут

возникать в результате острых и хронических отравлений (алкоголь, наркотические

средства, промышленные яды, неправильное применение некоторых лекарств) и

инфекционных заболеваний. Психические заболевания возникают также вследствие

аутоинтоксикации (самоотравления организма) продуктами нарушенного обмена веществ

при таких заболеваниях, как диабет, ревматизм и др. Частой причиной развития

психической патологии являются травмы головы (ушиб, сотрясение, ранение), нарушение

мозгового кровообращения в результате атеросклероза, кровоизлияний в мозг.

Психические заболевания нередко возникают также в результате психических травм.

Состояние психически больных во время болезни постоянно меняется, причем

степень изменений и характер этой изменчивости при разных заболеваниях и у разных

больных могут быть различными. Это важно знать и учитывать в судебнопсихиатрической практике.

Создана единая международная классификация болезней (МКВ). Выделяют группу

эндогенных психических заболеваний (шизофрения, эпилепсия, маниакальнодепрессивный психоз), группу экзогенных психических заболеваний, возникновение

которых связано с воздействием внешних факторов (травмы головы, инфекции,

отравления), и состояния, обусловленные патологией развития (психопатии,

олигофрении).

В судебно-психиатрической практике используются традиционные для

психиатрических лечебных учреждений методы обследования больных, основным из

которых является беседа с подэкспертным.

Важным вспомогательным методом в диагностике психических заболеваний

является экспериментально-психологическое исследование испытуемых, во время

которого при помощи специальных психологических методик выявляются особенности

мышления, памяти, интеллекта, эмоциональной сферы, которые не всегда можно

определить при обычной беседе с больным.

Психические болезни проявляются прежде всего в нарушении процессов

восприятия, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, влечений. Поэтому при

описании и классификации признаков (симптомов) психических болезней исходят из

особенностей названных изменений.

Иллюзии — это ошибочное, искаженное восприятие реально существующего

объекта зрением или слухом (слуховые и зрительные иллюзии).

17

Галлюцинации — это восприятие несуществующего объекта, одна из форм

нарушения чувственного сознания, когда восприятие возникает без реального объекта.

Галлюцинации делятся по различным видам анализаторов, в котором они возникают:

зрительные, слуховые, тактильные, обонятельные, вкусовые, галлюцинации общего

чувства.

Псевдогаллюцинации — это нарушения восприятия в любом анализаторе чувств

(зрительные, слуховые и т.д.), возникающие, как и истинные галлюцинации, без наличия

реального объекта. В отличие от истинных галлюцинаций псевдогаллюцинации

характеризуются ощущением их сделанности или насильственности ("голоса" передаются,

а зрительные образы показываются или передаются при помощи техники), часто

отличаются интрапроекцией образов ("голоса" слышатся внутри головы, зрительные

образы видятся "внутренним оком") и никогда не отождествляются с реальностью, т.е.

лишены характера объективной реальности.

Сенестопатии — это разнообразные неприятные, тягостные ощущения,

возникающие в различных частях тела, которые в отличие от галлюцинаций лишены

предметности.

Meтаморфопсии — это искаженное восприятие величины, формы и

пространственного расположения реальных предметов.

Расстройство схемы тела — это искаженное восприятие формы, величины и

положения в пространстве своего тела.

Расстройства мышления (ассоциативные расстройства): ускорение мышления

(легкость появления и увеличение количества ассоциаций, возникающих безостановочно),

скачка идей (непрерывная смена одной незаконченной мысли другой), замедление

мышления (число ассоциаций уменьшается, они возникают с трудом), бессвязное

мышление (речь представляет набор не связанных смыслом слов), обстоятельность

мышления (застревание на несущественных деталях, неумение выделить главное),

резонерство (пространные бесплодные рассуждения), персеверация мышления (на разные

вопросы дается один и тот же ответ за счет доминирования в сознании ограниченного

числа мыслей и представлений).

Бред — ложное умозаключение, противоречащее действительности и всему

предшествующему опыту больного, но не поддающееся разубеждению и возникающее у

психически больных людей. По содержанию различают бред преследования, отравления,

ревности, ипохондрический (бред болезни), воздействия, ущерба, изобретательства,

величия, эротический (любовный), сутяжный.

Сверхценные идеи — это ложные суждения, которые в отличие от бредовых идей

возникают на реальных обстоятельствах.

Навязчивые состояния — это непроизвольно и неодолимо возникающие мысли,

представления, воспоминания, сомнения, страхи, влечения, движения, действия.

Болезненный их характер всегда осознается больными, они относятся к ним критически.

Импульсивные состояния включают импульсивные действия и импульсивные

влечения. Импульсивные действия совершаются внезапно, безмотивно, выполняются

автоматически, без борьбы мотивов (обычно это агрессивные действия). Импульсивные

влечения характеризуются неодолимостью, подчиняют себе все мысли и желания

больного, критическое отношение к ним отсутствует, больные не в состоянии им

противостоять. Наиболее частыми формами импульсивных влечений являются запой

(дипсомания), бродяжничество (дромомания), неодолимое стремление к воровству

(клептомания), поджогам (пиромания), совершению убийства (гомицидомания) или

самоубийства (суицидомания). К импульсивным влечениям могут относиться некоторые

формы нарушения полового влечения.

Деперсонализация — это расстройство самосознания с переживанием изменения

или отчуждения своих психических и физических свойств (например, мысли больного, его

желания, чувства кажутся ему измененными или чужими).

18

Дереализация — это расстройство восприятия окружающего, которое

воспринимается как измененное (отдаленное, безжизненное, застывшее и т.д.).

Деперсонализация и дереализация характеризуются сознанием их болезненного

характера.

Расстройства памяти. Амнезия — отсутствие памяти, относящееся к определенным

периодам времени. Ретроградная амнезия — выпадение из памяти событий,

непосредственно

предшествовавших

нарушению

психической

деятельности.

Антероградная амнезия — утрата воспоминаний на события, непосредственно следующие

за окончанием бессознательного состояния, помрачения сознания. Амнезия фиксационная

— потеря способности запоминать текущие события. Амнезия прогрессирующая —

постепенно нарастающее опустошение запасов памяти от запамятывания событий

последнего времени к запамятыванию событий прошлого. Амнезия ретардированная

(отставленная) — запамятывание происходит не сразу после окончания болезненного

состояния, а спустя некоторое время.

Парамнезии (обманы памяти). Псевдореминисценции — бывшие в

действительности события переносятся в другие временные периоды. Конфабуляции —

ложные воспоминания, сообщения о событиях, которых вообще никогда не было.

Эмоции (чувства). Характеризуют отношение лица к тому или иному явлению.

Наивысшее напряжение чувств носит название аффекта. К расстройствам эмоций относят

эмоциональную холодность, эмоциональную тупость, эмоциональную неадекватность.

Тема 6. Шизофрения

Шизофрения — прогрессирующее психическое заболевание, проявляющееся

самыми различными психопатологическими нарушениями, приводящее к изменениям

личности в виде снижения психической активности, аутизма, утраты единства

психических процессов, нарушения мышления и эмоциональной сферы (так называемый

шизофренический дефект личности). Память, интеллект и приобретенные знания

остаются без значительных изменений, однако несмотря на их сохранность при

шизофрении часто происходит снижение, а нередко и полная утрата трудоспособности.

Выделяют несколько форм шизофрении, которые различаются особенностями

течения (непрерывнотекущие, приступообраэнопрогредиентные, рекуррентные формы),

темпами

нарастания

психопатологических

нарушений

(злокачественная,

умереннопрогредиентная, медленнопрогредиентная) и особенностями клинических

проявлений (наличие бредя, галлюцинаций и других психопатологических синдромов). В

одних случаях заболевание носит прогрессирующий, хронический характер, в других —

наступает самопроизвольное или в результате лечения выздоровление либо ремиссия с

дефектом.

Несмотря на многообразие форм шизофрении все они имеют общие признаки в

виде формирования специфического шизофренического дефекта личности, выявление

признаков которого и лежит в основе диагностики данного заболевания. Развивающаяся у

больных шизофренией на разных этапах ее развития психотическая симптоматика

(бредовые идеи, различные обманы восприятия и т.д.), как правило, не обладает какимилибо специфическими качествами. Более специфичными являются развивающиеся в

результате шизофренического процесса нарушения эмоционально-волевой сферы

(холодность, неадекватность, парадоксальность, маловыразительность эмоциональных

проявлений, эмоциональная выхолощенность, аспонтанность) и мышления (резонерство,

соскальзывания, паралогичность, непродуктивность). Именно эти негативные проявления

шизофренического дефекта личности являются основными для установления диагноза

шизофрении.

19

В динамике шизофрении выделяют состояния обострения (экзацерба-ции) в виде

усиления имеющихся психопатологических проявлений и появления новых, как правило,

продуктивных (бред, галлюцинации) расстройств, а также состояния ремиссии и дефекта.

Под шизофреническим дефектом понимают конечные состояния после остановки

шизофренического

процесса,

которые

характеризуются

эмоциональной

выхолощенностью, аутизмом, снижением энергетического потенциала. Однако те или

иные проявления личностного дефекта можно выявить и на этапах текущего процесса, как

на этапе его обострения, так и ремиссии.

Под ремиссией понимают частичное (ремиссия с дефектом) или полное (полная

ремиссия) редуцирование признаков заболевания, которое может наступить в силу

особенностей его течения спонтанно (спонтанная ремиссия) или в связи с лечением

(терапевтическая ремиссия).

Судебно-психиатрическая оценка больных шизофренией зависит от стадии

заболевания, формы и характера его течения. При обострениях процесса, а также при

непрерывнотекущих

формах

шизофрении

больные

признаются

однозначно

невменяемыми. Если в период совершения правонарушения больной находился в

состоянии ремиссии шизофренического процесса, вопросы вменяемости зависят от

глубины имеющегося дефекта личности. При констатации практического выздоровления

после шизофрении эти лица должны признаваться вменяемыми.

Тема 7. Маниакально-депрессивный психоз

Заболевание протекает в виде маниакальных и депрессивных фаз, разделенных

чаще всего интермиссией (состояние с полным исчезновением психических расстройств и

сохранностью присущих до болезни индивидуальных личностных особенностей).

Женщины заболевают в два раза чаще, чем мужчины. Первая манифестация, т.е.

фаза заболевания, требующая стационирования больного, развивается обычно в возрасте

35—55 лет. Однако ей, как правило, предшествуют достаточно частые, но менее

выраженные (стертые) аффективные фазы, как маниакальные, так и депрессивные.

Маниакальная фаза — состояние повышенного настроения, двигательного

возбуждения, ускоренного темпа мышления (так называемая маниакальная триада).

Депрессивная фаза — подавленное настроение, идеаторная и двигательная

заторможенность (депрессивная триада), соматические и в первую очередь вегетативные

расстройства (нарушение сна, астенические проявления, запоры и т.д.).

Продолжительность фаз колеблется в широких пределах. В среднем приступы

длятся от 2—3 до 5—6 месяцев. Со второй половины жизни приступы обычно

удлиняются, принимают затяжной характер. Описаны приступы, длящиеся

десятилетиями. Депрессивные фазы обычно продолжительнее маниакальных.

Фазы маниакально-депрессивного психоза заканчиваются в отличие от обострений

шизофрении полным восстановлением психической деятельности с сохранностью

прежних индивидуальных свойств личности.

Маниакально-депрессивный психоз может протекать я виде периодических

депрессий или периодических маний (монополярный тип). В других случаях наблюдаются

сдвоенные фазы, когда один тип фазы (например депрессивный) сменяется другим

(например маниакальным) и лишь после этого наступает период интермиссии

(биполярный тип). Наиболее часто встречается циркулярное, непрерывное, континуальное

течение психоза, когда противоположные по симптоматике фазы заболевания непрерывно

сменяют друг друга без возникновения между ними более или менее выраженного

светлого промежутка.

Судебно-психиатрическая оценка больных определяется периодом болезни, когда

было совершено правонарушение. В состоянии интермиссии все эти лица признаются

20

вменяемыми. Если правонарушение совершается больными в состоянии маниакальной

или депрессивной фазы, то они могут признаваться невменяемыми. Вопрос о вменяемости

или невменяемости в этих случаях зависит от глубины определяющих данную фазу

заболевания расстройств.

Тема 8. Эпилепсия. Органические заболевания головного мозга (органическое

психическое расстройство)

Эпилепсия — это психическое заболевание, проявляющееся разнообразными

судорожными и бессудорожными припадками (пароксизмами), психозами и

специфическими изменениями личности.

Клиническая картина эпилепсии разнообразна. Выделяют три группы расстройств:

1) кратковременные судорожные и бессудорожные припадочные (пароксизмальные)

состояния; 2) острые, затяжные и хронические эпилептические психозы; 3) изменения

личности.

Большой судорожный припадок является одним из наиболее типичных проявлений

эпилепсии. Он проявляется последовательной сменой тонических и клонических судорог

на фоне нарушенного сознания, заканчивается через 1—3 минуты сном либо неглубоким

оглашением сознания. Развитию припадка обычно предшествует аура, которая возникает

за несколько секунд или минут до начала припадка.

Выделяют следующие виды аур: сенсорная, вегетативная, моторная,

висцеросенсорная (эпигастральная), психическая.

Малый припадок — внезапная потеря сознания с застыванием в одной позе, могут

быть отдельные подергивания в различных группах мышц.

Парциальный припадок — развитие клонических и тонических судорог в

определенной группе мышц.

Абсанс — кратковременная потеря сознания на несколько секунд без судорожных

проявлений.

Все перечисленные варианты припадков сопровождаются амнезией периода

припадка.

Частота припадков различна — от единичных в течение года и жизни до

ежедневных и неоднократно повторяющихся. Серия припадков — состояние, когда

припадки повторяются один за другим. В промежутке между ними наступает полное

прояснение сознания. Эпилептический статус — это серия припадков без полного

прояснения сознания между ними.

Нередко наряду с припадками при эпилепсии отмечаются пароксизмальные (в виде

кратковременных приступов) психические расстройства психические эквиваленты

припадков. Как и судорожные припадки, они начинаются и заканчиваются внезапно,

непродолжительны по времени, обычно однотипны у одного и того же больного. К

эпилептическим эквивалентам относятся дисфории, сумеречное помрачение сознания,

фуга, транс, сомнамбулизм (снохождение, лунатизм).

Всем больным эпилепсией свойственны специфические для этого заболевания

изменения личности. Отмечаются вязкость аффекта, медлительность и тугоподвижность

мыслительных процессов, обстоятельная, полная несущественных деталей речь,

трудности

переключения

внимания,

употребление

стереотипных

оборотов,

уменьшительных выражений. Этим больным свойственны эгоцентризм, педантизм,

мелочность, придирчивость, они любят покровительствовать, опекать, склонны к

банальным назидательным нравоучениям. Наряду с повышенной самооценкой и

обидчивостью бросаются в глаза льстивость и угодливость больных. При резко

выраженных изменениях личности можно говорить об эпилептическом слабоумии.

21

Течение эпилепсии хроническое. Первые припадки чаще возникают в детском и

подростковом возрасте. Реже заболевание начинается после 40 лет (так называемая

поздняя эпилепсия).

Судебно-психиатрическая оценка больных эпилепсией неоднозначна и, как

правило, определяется глубиной имеющихся изменений личности. Если в период

совершения правонарушения у больного отмечался любой вариант судорожного припадка

(дорожно-транспортные происшествия) или психические эквиваленты (дисфория или

сумеречное помрачение сознания), такие лица признаются в отношении содеянного

невменяемыми.

При органических заболеваниях головного мозга отмечается деструктивное

поражение центральной нервной системы и в первую очередь головного мозга в

результате черепно-мозговой травмы (травматические поражения), инфекционных

заболеваний (инфекционные поражения), интоксикационных воздействий (отравления,

интоксикации), сосудистых нарушений. Среди органических заболеваний головного мозга

выделяют прогрессивный паралич, сифилис мозга, церебральный атеросклероз,

последствия черепно-мозговых травм, эпидемический энцефалит и др. Все эти

заболевания характеризуются общими нарушениями (формирование психоорганического

синдрома), но имеют и некоторые отличительные особенности.

Судебно-психиатрическая оценка больных с органическими поражениями

головного мозга определяется глубиной имеющихся психических нарушений. Большая

часть из них в отношении содеянного признается вменяемыми. Однако при текущем

органическом процессе с нарастанием выраженных изменений психики вплоть до

органического слабоумия больные должны признаваться невменяемыми.

Тема 9. Исключительные состояния

Это кратковременные расстройства психической деятельности, которые возникают

внезапно и сопровождаются помрачением сознания (сумеречное нарушение сознания),

двигательным возбуждением, полной амнезией переживаний периода нарушенного

сознания. Прекращаются так же внезапно, как и начались.

К исключительным состояниям относятся патологическое опьянение,

патологический аффект, реакция короткого замыкания, патологические просоночные

состояния.

Исключительные состояния могут возникать у психически здоровых лиц, но чаще

они наблюдаются у лиц с более или менее выраженной церебрально-органической

неполноценностью. Именно церебрально-органическая почва создает ту или иную степень

психической неустойчивости, которая не есть проявление психического заболевания, но

является фактором, обусловливающим развитие исключительных состояний.

Развитию исключительного состояния почти всегда предшествуют какие-либо

внешние воздействия. К ним относятся психическое и физическое переутомление и

перенапряжение, астенизирующее влияние нетяжелых соматических и инфекционных

заболеваний, недосыпание, переохлаждение или перегревание организма. Сочетание этих

временно действующих и астенизирующих факторов с имеющейся более или менее

выраженной церебрально-органической недостаточностью создает предпосылки для

возникновения исключительных состояний.

Клиническую картину исключительных состояний обычно приходится

восстанавливать ретроспективно на основании свидетельских показаний, содержащихся в

материалах уголовного дела. Именно выявленные следователем при проведении

следственных действий объективные данные (показания свидетелей о поведении

испытуемого, его высказываниях, особенностях мимики, моторики, контакта с

окружающими и т.д., первый допрос испытуемого, его отношение к инкриминируемому

ему деянию) оказываются единственной фактурой для формулирования врачом —

22

судебно-психиатрическим экспертом своих диагностических выводов. Это тем более

важно, что после выхода из психотического состояния больные, как правило, амнезируют

не только совершенные ими противоправные действия, но и свои психопатологические

переживания периода расстроенного сознания.

При констатации исключительного состояния в период совершения

правонарушения эти лица признаются невменяемыми.

Тема 10. Психозы позднего возраста

К психозам позднего возраста относят предстарческие (пресенильные) психозы,

возникающие в возрасте 45—65 лет, и старческие (сенильные) психозы, которые

возникают в возрасте старше 65 лет.

Основной причиной психозов предстарческого возраста являются гормональные

нарушения вследствие закономерной возрастной перестройки организма. Среди психозов

предстарческого возраста выделяют инволюционную меланхолию, инволюционный

параноид, инволюционную истерию, пресенильную деменцию.

В группе заболеваний пресенильной деменцией наибольшее практическое значение

имеют болезнь Пика (псевдопаралитический синдром, расторможенность влечений,

неустойчивость настроения, психическая и моторная аспонтанность) и болезнь

Альцгеймера (прогрессирующая амнезия, афатические расстройства, нарушения письма,

чтения, апраксия, агнозия, могут быть эпилептические припадки).

Возникновение старческих психозов связано с патологическими возрастными

изменениями организма. Они начинаются обычно незаметно, исподволь в возрасте 65—70

лет. Женщины и мужчины болеют старческими психозами одинаково часто. К старческим

психозам относят старческое слабоумие и собственно старческие психозы.

При судебно-психиатрическом освидетельствовании больных с психозами

позднего возраста следует иметь в виду, что признаки соматической и психической

старческой дряхлости при отсутствии явлений слабоумия и продуктивной

психопатологической симптоматики (бред, галлюцинации, признаки нарушенного

сознания) не исключают вменяемости и дееспособности лиц пожилого возраста. Линь при

наличии признаков слабоумия или при галлюцинаторно-бредовых и выраженных

депрессивных расстройствах больные признаются невменяемыми и недееспособными.

Тема 11. Заболевания, связанные с зависимостью от психоактивных веществ.

Данный раздел включает группу психических расстройств, возникающих при

употреблении какого-либо психоактивного средства (включая алкоголь).

Под психоактивным веществом донимается любое химическое вещество,

способное при однократном приеме вызывать эйфорию либо другие желательные с точки

зрения потребителя психотропные эффекты, а при систематическом приеме —

психическую и физическую зависимость.

Под наркотиком понимают вещество, соответствующее следующим критериям: 1)

это вещество оказывает специфическое действие (седативное, стимулирующее,

галлюциногенное и т.д.) на центральную нервную систему, что является причиной его

немедицинского потребления (медицинский критерий); 2) немедицинское потребление

вещества имеет большие масштабы и последствия этого приобретают социальную

значимость (социальный критерий); 3) вещество в установленном законом порядке

признано наркотическим и включено МЗ РФ в список наркотических средств

(юридический критерий). Следовательно, к наркотическим средствам относят вещества,

которые внесены в "Список наркотических средств", определяемый ВОЗ. Если

употребляемое вещество в этот список не внесено, то оно называется не наркотическим, а

токсическим, и заболевание в данном случае называется не наркомания, а токсикомания.

23

Разделение токсических и наркотических средств имеет не столько медицинское, сколько

правовое значение, поскольку хранение и перепродажа наркотических средств караются

законом, а токсических средств — нет. Психоактивные средства, не отнесенные к списку

наркотиков, обычно называются токсическими. Они обладают всеми свойствами

наркотиков, но социальная опасность злоупотребления ими не столь высока и вследствие

этого они наркотиками не признаны.

В соответствии с международной классификацией болезней (МКБ-10) к

психоактивным средствам относятся алкоголь, опиоиды, каннабиоиды, седативные или

снотворные вещества, кокаин, стимуляторы, включая кофеин, галлюциногены, табак,

летучие растворители.

Идентификация употребляемого психоактивного средства осуществляется на

основе анамнестических данных, полученных как от самого лица, так и из других

источников. Однако независимые от искренности респондента результаты можно

получить лишь при биохимических исследованиях мочи, крови при определении

содержания в них алкалоидов алкоголя и других психоактивных веществ. Подобные

анализы проводятся методами газожидкостной хроматографии, радиоиммунохимическим

методом и др.

Алкоголизм, наркомании и токсикомании — это прогрессирующие психические

заболевания, возникающие в результате систематического злоупотребления алкоголем,

наркотическими

средствами

или

другими

психоактивными

средствами

и

характеризующиеся формированием психической и физической зависимости от

употребляемого вещества, патологическим влечением к его приему, изменением

реактивности организма, абстинентными нарушениями и специфическими изменениями

личности.

Психическая зависимость от психоактивного вещества характеризуется тем, что

психический комфорт возможен только в состоянии опьянения, вне опьянения возникают

раздражительность, пониженное настроение, постоянные мысли об употребляемом

психоактивном веществе с желанием повторения его приема.

Физическая зависимость от психоактивного вещества характеризуется тем, что вне

состояния опьянения возникают тягостные физические ощущения, грубые соматические и

неврологические расстройства, которые легко проходят при введении алкоголя или

наркотика.

Абстинентный синдром — комплекс сомато-неврологических и вегетативнососудистых нарушений, возникающих при прекращении приема алкоголя или наркотика.

Для больных хроническим алкоголизмом и наркоманией характерно формирование

специфических изменений личности: морально-этическая деградация, эгоизм,

эгоцентризм с фиксацией интересов только на употреблении психоактивного средства,

игнорирование интересов семьи, морально-нравственных ценностей и социально

ограничительных представлений. На отдаленных этапах хронического алкоголизма и

наркомании в результате хронической интоксикации психоактивными средствами

появляются признаки органического (интоксикационного) поражения головного мозга с

формированием в итоге органического слабоумия.

Судебно-психиатрическая оценка лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией

или токсикоманией, как правило, не вызывает значительных трудностей. Имеющиеся у

них обычно психические изменения не лишают их способности понимать значение своих

действий и руководить ими. Такие лица обычно признаются вменяемыми. Исключение

составляют больные у которых наркологическое заболевание сочетается с другими

органическими поражениями головного мозга (травматическими, сосудистыми и др.) и

сопровождается выраженным слабоумием.

Алкогольные психозы — это различные по клиническим проявлениям и течению

нарушения психической деятельности, возникающие на 2-й и 3-й стадиях алкоголизма.

Часто их развитию предшествуют дополнительные соматические и психические

24

вредности. Обычно они возникают не на высоте запоев, а после прекращения

алкоголизации через два—три дня.

Выделяют следующие формы алкогольных психозов: алкогольный делирий,

алкогольный галлюциноз, алкогольные бредовые психозы, алкогольные энцефалопатии.

Течение алкогольных психозов волнообразное. Отмечаются усиление симптомов

психоза вечером и ночью и их послабление и дневное время.

Независимо от формы психоза (делирий, галлюциноз, параноид) различают острые,

затяжные и хронические алкогольные психозы. Острые психозы длятся от нескольких

дней до месяца, затяжные до шести месяцев. Длительность хронических алкогольных

психозов — от шести месяцев до нескольких лет.

В судебно-психиатрической практике лица, совершившие правонарушения в

состоянии острого или хронического алкогольного психоза, в отношении содеянного

признаются невменяемыми.

Тема 12. Олигофрении (умственная отсталость)

Олигофрении (в переводе с греческого — малоумие) — это группа врожденных

или приобретенных в раннем детском возрасте (до 2—3 лет) болезненных состояний

психики, которые характеризуются общей психической неполноценностью. Это

выражается в недоразвитии интеллекта и мышления, нарушениях восприятия, памяти,

внимания, речи, моторики, эмоционально-волевой сферы.

Степень выраженности олигофрений может быть различной. По степени

умственной недостаточности олигофрены подразделяются на три группы: страдающие

дебильностью, имбицильностью, идиотией.

Идиотия — наиболее выраженная форма врожденного умственного слабоумия. С

раннего детства отмечается выраженное отставание больных в психическом и физическом

развитии. У большинства из них наблюдается выраженная степень моторного нарушения

или другие сопутствующие дефекты, указывающие на наличие аномального развития

центральной нервной системы. Часто отмечаются тяжелые неврологические и

соматические нарушения, эпилепсия, расстройства зрения и слуха. Моторика

формируется неуклюжей, без содружественного движения рук и ног. Большинство

больных неподвижны или резко ограничены в подвижности. Выражение лица обычно

бессмысленное, речь не формируется. Они могут издавать только нечленораздельные

звуки, отдельные слоги. Обращенную к ним фразовую речь не понимают, с ними

возможны лишь самые рудиментарные формы общения. Навыки самообслуживания и

опрятности не формируются, они страдают недержанием мочи и кала. Поведение внешне

не мотивированное. Могут наблюдаться отдельные импульсивные поступки, агрессия.