ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

advertisement

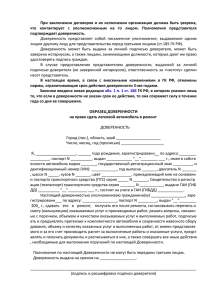

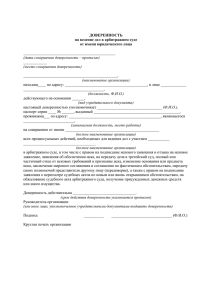

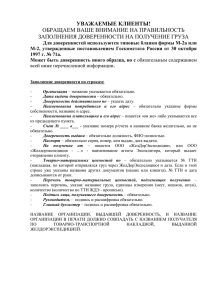

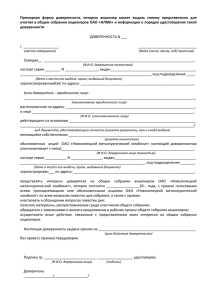

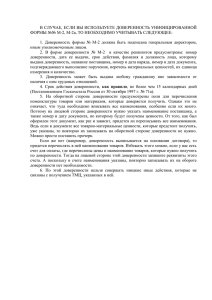

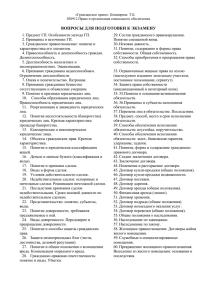

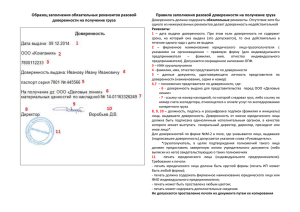

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ Инна СПАСИБО-ФАТЕЕВА доктор юридических наук, профессор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого I. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 1. Сравнить ст. ст. 334 и ст. 182 ГК. Что же подлежит государственной регистрации: сделки или право собственности и иные вещные права? Согласно ст. 182 ЦК подлежат государственной регистрации: 1) право собственности на недвижимость 2) иные вещные права на недвижимость 3) их ограничения 4) возникновение 5) переход 6) прекращение При этом 1-3 являются статикой (статичными правоотношениями), а 4-6 – динамикой (динамичными правоотношениями). Следовательно, подлежат государственной регистрации как права, так и сделки (направленные на возникновение, изменение или прекращение права собственности). Юридическое значение государственной регистрации состоит в том, что с момента государственной регистрации: сделка считается заключенной (ст. 210 ГК) переходит право собственности на имущество по сделке (ч. 4 ст. 334 ГК). 2. Какие правовые последствия наступают в случае смерти одной из сторон сделки, требующей государственной регистрации, до её осуществления? Очевидно, что регулирование осуществления государственной регистрации должно быть таким, чтобы не вызывать негативных последствий для сторон (либо одной из них), действующих добросовестно. Однако по-новому ГК отсутствует механизм: как воздействия на недобросовестную сторону, уклоняющуюся от государственной регистрации сделки (по типу того, что предусмотрен для признания действительной сделки при уклонении второй стороной от её нотариального удостоверения), так и решения вопроса о последствиях совершения юридически значимых действий, не приведших к заключению сделки в отсутствие её государственной регистрации вследствие смерти. Для разрешения неизбежных конфликтов возможны два варианта: либо в ГК предусмотреть соответствующий правовой механизм; либо в специальном законе, который надлежит принять в соответствии с требованием ч. 2 ст. 210 ГК установить правило об автоматической отправке нотариусом документов после удостоверения сделки для её государственной регистрации в соответствующие государственные органы. 3. В соответствии с ч. 4 ст. 182 ГК порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимость и основания отказа в ней устанавливаются законом. Пока такого закона нет. Значит ли это, что у приобретателей не возникает право собственности даже после регистрации в БТИ? Согласно Заключительным и переходным положениям нового ГК, Кабинет Министров Украины до 1 апреля 2003 года должен был подать в Верховную Раду Украины проекты законов, необходимость которых следует из ЦК, в том числе и проект закона о государственной регистрации сделок и прав. До настоящего времени этого сделано не было и, как следствие, соответствующие нормы ГК заблокированы до принятия такого Закона. Это не связано с тем, что ГК не является законом прямого действия, а вызвано необходимостью урегулирования отдельным законом (большей частью публичным) вопросов государственной регистрации. Сущность публичного элемента, т.е. государственной регистрации (ч. 1 ст. 182 и ч. 4 ст. 334 ГК) фактически сводится к существующим механизмам регулирования порядка регистрации права. Поскольку сегодня существует лишь фиксация права (статические отношения совмещены с динамическими), т.е. без разделения на то, возникло ли это право из сделки (договора) или заново (построенный дом), а также по новым основаниям (давности владения), это не вполне соответствует новому ГК. Так, с учетом того, что сделка до её государственной регистрации (в случаях, предписанных в ГК) считается незаключенной, то её исполнение становится невозможным, т.к. обязанности сторон (по передаче имущества, уплате денег и проч.) ни на чем не основаны. Таким образом, вряд ли можно считать правильным, что до принятия подзаконных актов должен действовать существующий порядок регистрации прав. В случае спора между сторонами сделки суд, руководствуясь ч. 1 ст. 210 ГК, признает сделку незаключенной со всеми вытекающими отсюда последствиями. 4. Следует ли из содержания ст. 331 ГК, что нельзя отчуждать объект незавершенного строительства без решения суда о признании лица собственником этого объекта? Статьёй 331 ГК регулируются три объекта права собственности: завершенный строительством объект; строительные материалы и оборудование, не приведшие еще к возникновению нового объекта; незавершенное строительство. Буквальное толкование ч. 4 ст. 331 ГК приводит к выводу о необходимости решения суда для возникновения третьего объекта. Решение суда в ГК является необходимым юридическим фактом возникновения многих прав (приобретательская давность – ст. 344 ГК, самовольное строительство – ст. 376 ГК и проч.), даже если при этом отсутствует спор. В то же время для других правоотношений, регулируемых публичным законодательством, используется термин (а значит существует и такой объект), как незавершенное строительство, причем для его возникновения как объекта правоотношений не требуется решения суда (ЗУ «Об особенностях приватизации объектов незавершенного строительства от 14 сентября 2000 г. № 1953-III ). 5. Правовые последствия отказа от права собственности (ст. 347 ГК)? В чью собственность переходит вещь? Каким документом подтверждается это право собственности? Какова судьба правоустанавливающего документа собственника, отказавшегося от права собственности? Правовым последствием отказа от права собственности является прекращение права собственности у этого лица, но при соблюдении предусмотренных в ст. 347 ГК условий. Способы отказа: а) заявление лица об этом (форма заявления может быть устной и тогда доказательствами наличия такого заявления могут служить свидетельские показания); б) совершение очевидных действий, свидетельствующих об отказе (например, если собственник выбросил вещь и она была найдена в таком состоянии, которое очевидно свидетельствовало бы об отказе от нее - выставил мебель за ворота и проч.) Безусловно, эти обстоятельства могут быть спорными в связи, например, с оспариванием таких действий заинтересованными лицами (наследниками) или самим бывшим собственником. Все споры решаются в суде. Доказательства регулируются процессуальным правом; в) внесение соответствующей записи в государственный реестр в случае отказа от права на недвижимую вещь. Условия прекращения права собственности: совершение указанных действий в отношении движимого имущества (кроме того, которое подлежит государственной регистрации); регистрация факта прекращения права собственности в требуемых случаях. Момент прекращения права собственности: совершение указанных действий в отношении вещей, право на которые не подлежит государственной регистрации; внесение соответствующей записи в реестр. Правовые последствия: прекращение права собственности у лица, отказавшегося от своего права; возникновение права собственности на вещь, найденную в состоянии, не вызывающем сомнения о том, что собственник от нее отказался (ст. 336 ГК), т.е. сразу в момент обнаружения вещи; возникновение права собственности на вещь как на находку (ст. 338 ГК), если есть сомнения в предыдущем; правовой режим бесхозяйной вещи (ст. 335 ГК); приобретение имущества по правилам о приобретательской давности (ст. 344 ГК); сохранение права собственности за лицом на вещь, отказ от которой требует государственной регистрации со всеми вытекающими отсюда последствиями (риск случайной гибели, возмещение причинения ею вреда другим лицам или их имуществу); в последнем случае даже при сохранении права собственности у лица на эту вещь нет препятствий для возникновения права собственности у другого лица на нее по правилам приобретательской давности. Сложности могут быть вызваны следующим: если лицо-собственник известно (есть сведения в реестре), однако неизвестно его местопребывание, а имущество осталось без присмотра – применяются правила о признании гражданина без вести отсутствующим или об объявлении его умершим. При этом не могут быть применены нормы о бесхозяйной вещи; если лицо отказалось от права на вещь с соответствующим внесением об этом сведений в государственный реестр, то имеет место прекращение права собственности без правопреемства со стороны какого-либо иного лица (например, членов семьи, или государства, или территориальной громады). Однако этот факт свидетельствует о том, что вещь не имеет собственника, т.е. она бесхозяйная. В таком случае не будет необходимости в учете этой вещи в течение года, как это предписано в ст. 335 ГК. Очевидно, это может являться способом возникновения права собственности на такую вещь у территориальной громады. Однако данный вопрос требует своего окончательного урегулирования, поскольку вполне возможна конкуренция интересов территориальной громады и частного лица, которое может претендовать на получение права собственности на вещь по давности владения (приобретательской давности). II. ВЕЩНОЕ ПРАВО 1. Является ли право членов семьи собственника жилья (ст. 405 ГК) сервитутом? Если да, то применяются ли в таком случае положения ст. 406 ГК? Право членов семьи собственника жилья является сервитутом, т.к. оно расположено в соответствующей главе ГК, которой регулируются вещные права на чужое имущество (а именно: право пользования чужим имуществом, разновидностью которого и является сервитут). Оно является по своей правовой природе личным сервитутом. Однако в отличие от традиционного понимания личного сервитута как права, связанного с личностью и устанавливаемого в этой связи применительно к данному лицу, т.е. пожизненно, право членов семьи собственника имеет свои особенности. Они связаны с тем, что эти права указанные лица имеют именно как члены семьи лица, имеющего право собственности на жильё. Поэтому при утрате такого статуса (статуса членов семьи) отпадает основание для наличия у них вещного права на жильё. Следовательно, на основания его прекращения распространяются положения п.4 ч.1 ст. 406 ГК, т.е. вещные права (сервитут) трансформируются в обязательственные (наниматель, арендатор). 2. Применяются ли положения сервитута к пользованию чужим имуществом на основании имущественного найма, займа и т.д.? Нет, это договорные отношения, в которых реализуются обязательственные права, а сервитут – право вещное. III. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ 1. Согласно ч. 1 ст. 237 ГК представительство охватывает только возможность представителя совершать сделку от имени представляемого. Значит ли это, что не являются представительством (а, следовательно, не может быть выдана доверенность на совершение этих действий) все иные правоотношения: представительство в суде, исполкомах, налоговых и иных органах, представительство интересов участника хозяйственного общества (участие в собраниях, голосование и т.д.), распоряжение счетом в банках, управление автомобилем и т.д.? 1.1. Ответ на этот вопрос следует из предмета гражданского права, которым являются личные неимущественные и имущественные отношения. ГК раскрывает, какие именно это отношения: неимущественным посвящена кн.2. Имущественные отношения подразделяются на вещные и обязательственные. 1.2. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей изложены в ст. 11 ГК. 1.3. Все иные отношения не регулируются ГК и к ним поэтому не применяются нормы ГК о представительстве. Поэтому следует указать на специфику отдельных видов правоотношений, либо схожих с представительством, либо представительства, регулируемого иными отраслями законодательства. 1.3.1. Так, нормы ГК не регулируют представительство в суде, исполкомах, налоговых и иных органах. Представительство в суде должно быть урегулировано ГПК, ХПК и законом об адвокатуре. Что касается представительства интересов юридических лиц в государственных органах, то уполномоченный представитель юридического лица будет действовать в соответствии с его учредительным документом. Какие-либо требования по оформлению полномочий представителя при вступлении в отношения с государственными органами могут содержать нормы публичного права (налогового, финансового, бухгалтерского, административного и проч. Законодательства); 1.3.2. а) представительство интересов участника хозяйственного общества (участие в собраниях, голосование и т.д.) является элементом корпоративных правоотношений, которые по своей сути являются гражданско-правовыми. Однако действия представителя по участию в управлении, безусловно, сделкой не назовешь, а участие в общем собрании – это действия не в отношении юридического лица, а по формированию его воли высшим органом – общим собранием; б) следует учитывать и сложность в понимании ст. 100 ГК касательно запрета отдельной передачи права на участие в управлении другому лицу. В связи с широким формулированием запрета выходит, что передавать какимлибо способом право на участие в общем собрании запрещено, в т.ч. по доверенности. Передавать в смысле продавать или иным образом уступать права участник хозяйственного общества может лишь в совокупности, т.е. имущественные права (на получение дивидендов, процентов и проч.) и связанные с ними неимущественные (на участие в общем собрании, голосования, избирать и быть избранным и проч.) – ст. 147 ГК; 1.3.3. управление автомобилем по своей сути является пользованием вещью. Передача в пользование является сделкой, а осуществление вождения автомобиля иным лицом (несобственником) – сделкой не является. Следовательно, по доверенности в управление автомобиль передаваться не должен. Для этого должен заключаться соответствующий договор. 2. Как назвать уполномочивание другого лица на совершение вышеперечисленных действий, в том числе на ведение переговоров относительно возможных в будущем сделок (ч. 2 ст. 237 ГК)? Эти действия (являющиеся фактическими) охватываются агентским договором (ст.297 Хозяйственного Кодекса). Кроме этих примеров совершения действий, схожих с представительскими, можно назвать действия таких лиц, которые их совершают: коммерческого или иного посредника, конкурсного (арбитражного) управляющего, душеприказчика при наследовании, рукоприкладчика (лицо, содействующее заключению сделки, подписывая ее за лицо, которое в силу болезни или неграмотности не может этого сделать самостоятельно). 3. Как соотносятся сделки и юридические действия? Этот вопрос затрагивает и проблему соотношения представительства (при котором речь идет о заключении сделок) с договором поручения (ст. 1000 ГК), который предполагает совершение представителем юридических действий (а не сделок). Известно, что юридические факты делятся на события и действия. Действия, в основном, и сводятся к сделкам (ст. 11 ГК). Однако следует учитывать, что понятие юридических действий все же шире понятия сделок. Они соотносятся как род и вид. Например, совершение представителем юридических действий означает передачу одним лицом (доверителем) другому (поверенному) права на совершение действий по исполнению сделок (естественно, от имени первого). Сам по себе вопрос о том, является ли исполнение сделки также сделкой (совокупностью сделок) остается спорным в науке, и поэтому законодатель обобщил его понимание указанием на более общее понятие юридических действий. Несмотря на существенную схожесть и связанность договора поручения и представительства, их следует различать. Во-первых, представительство шире, нежели договор поручения, т.к. может возникать и из иных оснований. Во-вторых, поручение может включать в себя совершение различных юридических действий, а не только сделок, как это предусмотрено представительством, и в этом смысле оно становится шире, нежели представительство. В-третьих, в договоре может более детально излагаться поручение, указываться не просто на совершение каких сделок уполномачивается поверенный, а возможный круг контрагентов, последовательности и порядка совершения юридических действий и проч. Кроме того, юридические действия могут быть не только цивилистическими (в сфере цивилистики), а охватывать более широкий спектр (например, касаться возможности подавать документы, оформлять их, предоставлять разные сведения, имеющие юридическое значение) и расцениваться по совокупности своих признаков как юридические разными органами. Т.е. фактически договор поручения охватывает большую сферу возможностей поверенного, включая и те его действия, которые ГК не названы в качестве полномочий лица по доверенности. В таком случае возникают сложности для представителя, который вынужден подтверждать свои полномочия перед государственными органами договором поручения, оформляемым лишь письменно. Выход: либо в доверенности указывать полномочия на совершение сделок и давать ссылку на возможность совершения поверенным иных юридических действий, предусмотренных договором поручения; либо нотариально удостоверять выписку из договора поручения; либо нотариально удостоверять договор поручения; либо урегулировать комплексно в законодательстве (включая налоговое, финансовое, административное, законодательство о местном самоуправлении, процессуальное и проч.) понятие представительства и доверенности. Учитывая сложность последнего варианта и неудобство остальных, остается наиболее приемлемым первый вариант. Представительство, безусловно, является комплексным правовым институтом. И сегодня публичным законодательством урегулированы условия выдачи доверенностей на получение материальных ценностей. По остальным же вопросам, связанным с доверенностями, ответы традиционно ищут в ГК. Отчасти и ГК непоследовательно подошел к этому, устанавливая лишь доверенности на совершение сделок, и тут же предусматривая правило об оформлении доверенностей на получение заработной платы, и проч.(ч. 4 ст. 245 ГК). 4. Неужели представительство по закону (ст. 242 ГК) ограничивается только полномочиями по заключению сделок? Указанные полномочия установлены в ст. 242 ГК, в которой речь идет о представительстве, т.е. в нашем понимании общего правового положения представителя (всех его возможностей и прав) – эти полномочия значительно уже, нежели их комплексное понятие. Все иные права законных представителей зафиксированы в гл. 6 ГК. Таким образом, действия законного представителя регулируются разными нормами ГК. Насколько это удобно – другой вопрос. Законные представители призваны компенсировать недостающую дееспособность лица. Таким образом, их действия значительно шире, нежели иных представителей по гл. 17 ГК. 5. Ч. 1 ст. 244 ГК: представительство, которое основывается на договоре, может осуществляться по доверенности. Ч. 2 ст. 244 ГК: представительство по доверенности может основываться на акте юридического лица. Значит ли это, что нотариус перед удостоверением сделки должен истребовать договор или акт юридического лица либо договор, на котором основывается представительство? В какой форме должен быть заключен договор поручения? Какая форма доверенности, выданной на его основании (ч. 1 ст. 1007 ГК)? Каково её содержание? 5.1. Представительство, основанное на договоре, является добровольным. Как правило, непосредственной целью таких договоров (например, договора поручения) является установление отношений представительства. Однако договор может иметь и иную направленность и лишь указывать на возможность осуществления представительских функций одним из его субъектов (например, договор простого товарищества (ст. 1135 ГК). 5.2. Ч.1 ст. 244 ГК предусматривает возможность помимо договора выдать и доверенность. В соответствии с ч. 3 ст. 244 ГК: а) доверенность – документ; б) выдается одним лицом. Т.е. помимо её понимания как документа (письменная форма, соблюдение реквизитов), она по своей сущности является односторонней сделкой. Это значит, что: а) в ней фиксируется воля одного лица (доверителя), однако в объеме ее содержания в договоре. Т.е. воля в договоре и доверенности должны быть тождественны; б) второе лицо в представительстве (представитель) ничего не обязано делать, поскольку не принимало на себя никаких обязательств. Однако если оно своей волей примет доверенность и тем самым согласится исполнять правомочия, то, по сути это и есть встречной волей, т.е. с этого момента фактически заключается договор. Указанием же на договорную основу представительства устранена спорность понимания представительства, основанного исключительно на доверенности (как это имело место в ГК УССР 1963 г.); в) выдача доверенности является началом исполнения договора для облегчения его реализации представителем; г) доверенность адресуется третьим лицам и удобна как для сторон договора (во избежание разглашения третьим лицам ненужных сведений о договоренностях по оплате, порядку отчетности и т.п.), так и для третьих лиц, которые получают в сжатой форме все необходимые им сведения о полномочиях представителя. Иные аспекты взаимоотношений между представителем и представляемым их не должны касаться. 5.3. В отношении соотношения представительства и договора поручения высказаны два варианта, а именно: что можно либо заключить договор, либо выдать доверенность, т.е. как и ранее по ГК УССР; что представительство осуществляется на основании договора и доверенности. 5.4. Доверенность выдается после согласования сторонами существования отношений представительства, т.е. заключения договора. Этим договором выступает, как правило, договор поручения (ст. ст. 1000, 1003 ГК) и договор транспортного экспедирования (ст.ст.929,930 ГК). Им не может являться договор комиссии, управления имуществом как не соответствующие понятию представительства. Однако следует также учитывать, что гл. 68 ГК не содержит специальных требований к форме договора поручения, а исходя из ст. 208 ГК, не требуется письменной формы договора поручения между физическими лицами. Следует применять также ст. 205 ГК. Тем не менее, формулирование ст. 1003 ГК и сущность правоотношений представительства, в которые вовлечен поверенный, требуют фиксации его полномочий. А это может быть сделано либо в договоре, либо в доверенности. Тогда, если стороны посчитают возможным ограничиться лишь договором, безусловно, не возникает сомнений в необходимости письменной формы договора поручения. Если же стороны заключили договор в устной форме, то полномочия могут быть зафиксированы только в доверенности. Что касается договоров между физическими и юридическими лицами, а также между юридическими лицами, заключенных в устной форме, то последствия несоблюдения этого правила установлены в ст. 218 ГК. Доверенность и будет служить подтверждением заключения договора поручения. Ч. 1 ст. 1007 ГК Украины устанавливает обязанность доверителя выдать поверенному доверенность. Ч. 1 ст. 244 ГК предусматривает, что представительство, которое основывается на договоре, может осуществляться по доверенности. 5.5. Отсюда, ответ на вопрос о том, требуется ли предоставление договора для удостоверения доверенности, должен быть отрицательным, т.к.: следует различать представительство и доверенность. Представительство возникает на основании договора. Доверенность основана на воле одной стороны, а не на договоре. Связанность этих понятий не означает их тождественность; форма договора поручения не обязательно должна быть письменной, а в тех случаях, когда письменная форма требуется законом, риск последствий ее несоблюдения несут стороны договора (особенно поверенный); в практике и ранее возникали случаи удостоверения односторонней сделки в подтверждение договора, например, расписки в подтверждение договора займа. 6. Что имеет в виду законодатель, когда употребляет термин «доручення» (глава 79, ч. 4 ст. 720 ГК)? «Доручення» – поручение как разновидность определенных действий. Также изменилась терминология касательно сделок: «угоди» (соглашения) и «правочини» (сделки). В ГК употребляются разные термины: «доверенность» и «поручение». Возможно поручать выполнить действия. Т.е. «доручення» – родовое понятие, а видовыми есть договор поручения и доверенность. Ч. 4 ст. 720 требует изменений, т.к. в соответствии с её контекстом, «доручення» – сделка, которая только и может быть ничтожной. А сделкой может быть либо договор поручения, либо доверенность. 7. Какой механизм передачи исполнения поручения (по ст. 1005 ГК) другому лицу (заместителю)? В частности, возможно ли передоверие? Исходя из того, что понятия представительства и поручения соотносятся как общее и частное, следует сделать вывод о том, что на передачу исполнения поручения (по ст. 1005 ГК) другому лицу (заместителю) распространяются нормы о передоверии, что также будет соответствовать такой схеме, как общее (передоверие) и частное (передача исполнения поручения заместителю). Учитывая личный характер отношений представительства, которые накладывают свой отпечаток на их регулирование, ГК резко ограничивает возможность передачи исполнения поручения как в ст. 240, так и в ст. 1005 ГК. 8. Можно ли удостоверять доверенности в порядке передоверия по ранее (до 2004 г.) выданным доверенностям? Нужно ли в этом случае требовать договор (ч. 1 ст. 240 ГК)? Ч. 1 ст. 240 ГК предусматривает три вида оснований для передоверия: договор закон жизненные обстоятельства. Таким образом, во-первых, они вытекают из оснований возникновения представительства (которых согласно ст. 237 ГК также три, а учитывая ст. 1158 ГК – четыре). Во-вторых, этих оснований меньше, чем при возникновения представительства, поскольку право на передоверие не может предусматриваться актом юридического лица. Связь представительства и доверенности (вторая является атрибутом первого) свидетельствует о договоренности сторон о возможности передоверия, что и было выражено в свое время (до вступления в действие нового ГК) в доверенности. Кроме того, важным для передоверия является воля на это доверителя, а она и зафиксирована в доверенности. Поэтому договор, подтверждающий право на передоверие, не нужен. 9. Если руководитель юр. лица выдает доверенность, нужно ли требовать акт. Если да, то какой? 9.1. Следует различать акт органа юридического лица как основание представительства (ст. 237 ГК) и акт органа юридического лица как основание для выдачи доверенности (ч. 2 ст. 244 ГК). В первом случае им могут быть учредительные документы. Во втором - положения об обособленных подразделениях юридического лица, о его органах, должностные инструкции. 9.2. Думается, что не требуется дополнительно актов органа юридического лица в какой-либо форме при оформлении доверенности руководителем на работника для осуществления им действий от имени этого юридического лица, например, для начальника отдела сбыта для участия в ярмарке и заключения договоров. Воля органа юридического лица выражается в таком случае в доверенности. Иное дело, когда речь идет об уполномачивании члена правления (коллегиального исполнительного органа) или иного лица (что вряд ли) на заключение сделок в каких-то экстремальных ситуациях. Например, когда по учредительному документу право представлять юридическое лицо (подписывать сделки) принадлежит председателю правления и его заместителю, которые разбились на машине. Согласно уставу, выборы нового руководителя наблюдательным советом или общим собранием осуществятся через определенное время. Для заключения сделок правление коллегиально принимает решение о том, чтобы от имени юридического лица в этот период действовало определенное лицо. Таким образом, это лицо не будет руководителем, но приобретает право по доверенности представлять юридическое лицо. Для этого необходим акт органа юридического лица – правления (решение) или иного органа (наблюдательного совета) в соответствии с уставом юридического лица. 10. В соответствии с ч. 1 ст. 1037 ГК управитель может отчуждать имущество, переданное в управление, заключать относительно него договор залога только с согласия учредителя управления. Нужна ли в этом случае доверенность от учредителя управления? Нет, т.к. управитель действует от собственного имени. IV. ДОГОВОРЫ об ОТЧУЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА (передаче в собственность) Виды: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Купля-продажа Мена Дарение Рента Пожизненное содержание Займ Финансовый лизинг Учредительный договор Поставка Контрактация КУПЛЯ-ПРОДАЖА 1. Особенности купли-продажи имущественных прав и права требования. Форма договора. 1.1. Обычно предметом договора являются вещи. Говоря об имуществе, часто его отождествляют с вещами, однако это разные объекты: вещь – вещи+права+обязанности = имущество – предприятие как единый имущественный комплекс Имущественное право и право требования соотносятся как общее и частное. Право требования также является имущественным правом. 1.2. Случаи купли-продажи имущественных прав и обязанностей: уступка права требования (п. 1 ч. 1 ст. 512 ГК) – предметом договора является обязательственное имущественное право; перевод долга (ст. 521 ГК) – предметом договора является имущественная обязанность; продажа доли участником общества (ст. 147 ГК). При этом в ГК употребляется неудачный термин, ибо безусловным есть то, что, во-первых, речь не идет о доле в общей собственности; во-вторых, речь идет о праве на часть в уставном капитале и соответственно в имуществе общества (корпоративном праве, которым не оперирует ГК) - предметом договора по сути является корпоративное право; продажа эмфитевзиса (ст. 411 ГК) – предметом договора является вещное имущественное право; продажа суперфиция (ч. 2 ст. 413 ГК) – предметом договора является вещное имущественное право; имущественные права интеллектуальной собственности (ст. ст. 424, 427 ГК). Если говорить не только о купле-продаже имущественных прав, но и о других способах их отчуждения, в частности, о передаче в уставный капитал юридического лица, то следует учитывать: ст. 166 ГК о передаче пая (его части) членом кооператива; ст. 115 ГК о передаче имущества (а следовательно, в т.ч. имущественных прав) участником хозяйственного общества. 1.3. Особенности отчуждения имущественных прав: предварительное предложение выбывающего участника другим участникам о приобретении его доли (ч. 2 ст. 147 ГК); согласие на передачу пая членом кооператива третьему лицу (абз. 2 ч. 3 ст. 166 ГК); форма договора о продаже прав при уступке требования должна соответствовать форме сделки, на основании которой возникло обязательство, право требования по которому передается другому кредитору (ч. 1 ст. 513 ГК); если сделка, на основании которой возникло обязательство, право требования по которому передается другому кредитору, подлежит государственной регистрации, то и договор о передаче права требования также подлежит государственной регистрации (ч. 2 ст. 513 ГК); перевод долга (ст. 521 ГК) требует соблюдения таких же требований, как и уступка требования (ст. 513 ГК); при продаже эмфитевзиса необходимо: а) письменное уведомление собственника земельного участка о намерении продажи (ч. 3 ст. 411 ГК); б) отсутствие в течение месяца письменного согласия на приобретение (покупку) эмфитевзиса от собственника земельного участка; Если речь идет не только о купле-продаже, а об отчуждении (в частности, передаче имущественных прав участником общества), - в случаях, установленных законом, денежная оценка вклада подлежит независимой экспертизе (абз. 2 ч. 2 ст. 115 ГК). 2. В соответствии с ч. 2 ст. 524 ГК стороны могут определить денежный эквивалент обязательства в иностранной валюте. Могут ли стороны определять в иностранной валюте эквивалент цены в договоре куплипродажи или оценки стоимости подарка в договоре дарения? Какое значение имеет этот эквивалент? Из какой валюты будет исходить суд в случае судебного спора? 2.1. Ответ на этот вопрос может быть дан с учетом указаний на разный подход в его регулировании ГК и ХК. Так, если ГК содержит дозволительную норму, в соответствии с которой предоставляется общая возможность предусмотрения в договоре т.н. валютной оговорки, то в ХК сохранились имеющие до 1.01.2004 г. ограничения, а именно: ціна зазначається в договорі у гривнях. Ціни у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за згодою сторін (ч.2 ст.189 ХК); грошові зобов’язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов’язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб’єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов’язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону (ч. 2 ст. 198 ХК); оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях, за згодою сторін, на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьому перерахунок сум в іноземній валюті у гривні провадиться за курсом, встановленим Національним банком України (ч. 1 ст. 393 ХК). 2.2. Следует при этом учитывать: соотношение действия норм ГК и ХК; распространение ХК на т.н. хозяйственные обязательства и однозначно нераспространение на обязательства, не относящиеся к таковым. 2.3. Суд будет при этом исходить из валюты осуществления расчетов, которая эквивалентна указанной в договоре валюте, например расчет производится в гривневом эквиваленте указанной в договоре цены в евро. 3. Является ли продажа имущества с рассрочкой платежа продажей товара в кредит (ст. 694 ГК)? Формулировка ч. 1 ст. 694 ГК свидетельствует о том, что продажа товара как цель договора и одновременно право (обязанность) одной из сторон может быть осуществлена в кредит. Т.е. способом продажи м.б. кредитование (кредит) продавцом покупателя. Разновидностями же кредита есть рассрочка или отсрочка платежа. ДАРЕНИЕ 1. Особенности дарения валютных ценностей (что понимать под «валютными ценностями»?) В соответствии с Декретом КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19.02.1993 г. № 15-93 1) «валютні цінності»: валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах; банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. 2. Особенности дарения имущественных прав. Очевидно, эти особенности такие же, как и при купле-продаже имущественных прав с учетом, однако, следующего: 2.1. На дарение не распространяется правило о преимущественной покупке: прав участников хозяйственного общества; эмфитевзиса (ст. 411 ГК); суперфиция (ч. 2 ст. 413 ГК). 2.2. Форма договора дарения имущественных прав должна быть простой письменной под страхом ничтожности договора (ч. 3 ст. 719 ГК). 3. Отличие пожертвования от дарения По субъектному составу: в ч. 1 ст. 729 ГК не акцентируется внимание на дарителе, а устанавливается, кто может быть одаряемым. Это – лица, указанные в ч. 1 ст. 720 ГК. При этом остается непонятным, могут ли эти лица быть и дарителями. Прямого запрета нет, но в отличие от ч. 1 ст. 720, в которой говорится о сторонах договора дарения, в ч. 1 ст. 729 ГК речь идет лишь об одаряеемом. Возможно, имеется в виду, что дарителем по договору пожертвования может быть ограниченный круг лиц, например, исключением из него лиц публичного права. По цели: если для договора дарения указание на целевое использование предмета дарения не предусматривается, а может идти речь лишь об установлении обязанности одариваемого совершить определенное действие имущественного характера в пользу третьего лица (ст. 725 ГК), то для договора пожертвования использование предмета дарения для указанной цели обязательно (ч. 1 ст. 729). По моменту заключения: договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным (ч. 1 ст. 717 ГК), а договор пожертвования – только реальным (ч. 2 ст. 729 ГК). 4. Подлежит ли государственной регистрации договор дарения недвижимого имущества, в том числе и договор дарения с обязанностью передать подарок в будущем? Момент возникновения права собственности? При этом следует руководствоваться общими нормами ГК о государственной регистрации сделок (ст.ст.182, 210 ГК) с недвижимостью, т.к. гл. 55 специальных требований на этот счет не предусматривает. Момент возникновения права собственности предусмотрен в ст. ст. 334 и 722 ГК. Общее правило ст. 334 ГК о моменте возникновения права собственности не применяется, поскольку иное предусмотрено в ст. 772 ГК, а именно: момент принятия предмета дарения. В указанной статье даются различные варианты понятия принятия этого предмета.