5. прикладные аспекты применения типов ангиоархитектоники в

advertisement

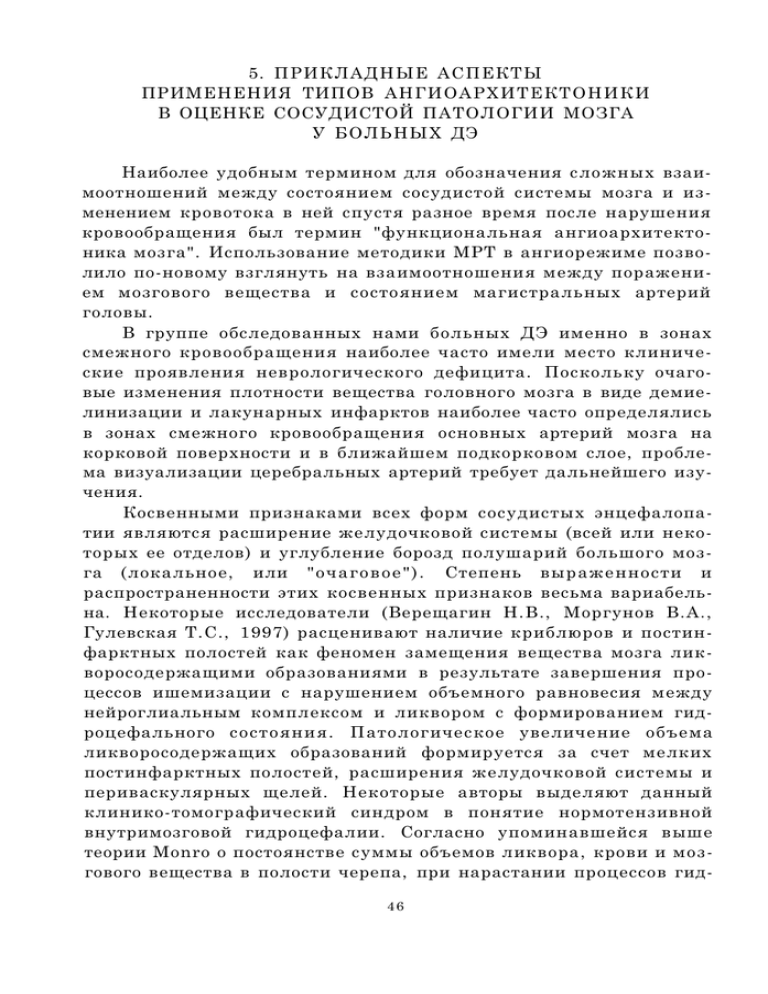

5. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВ АНГИОАРХИТЕКТОНИКИ В ОЦЕНКЕ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ ДЭ Наиболее удобным термином для обозначения сложных взаи­ моотношений между состоянием сосудистой системы мозга и из­ менением кровотока в ней спустя разное время после нарушения кровообращения был термин "функциональная ангиоархитектоника мозга". Использование методики МРТ в ангиорежиме позво­ лило по-новому взглянуть на взаимоотношения между поражени­ ем мозгового вещества и состоянием магистральных артерий головы. В группе обследованных нами больных ДЭ именно в зонах смежного кровообращения наиболее часто имели место клиниче­ ские проявления неврологического дефицита. Поскольку очаго­ вые изменения плотности вещества головного мозга в виде демиелинизации и лакунарных инфарктов наиболее часто определялись в зонах смежного кровообращения основных артерий мозга на корковой поверхности и в ближайшем подкорковом слое, пробле­ ма визуализации церебральных артерий требует дальнейшего изу­ чения. Косвенными признаками всех форм сосудистых энцефалопа­ тии являются расширение желудочковой системы (всей или неко­ торых ее отделов) и углубление борозд полушарий большого моз­ га (локальное, или " о ч а г о в о е " ) . Степень в ы р а ж е н н о с т и и распространенности этих косвенных признаков весьма вариабель­ на. Некоторые исследователи (Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С., 1997) расценивают наличие криблюров и постин­ фарктных полостей как феномен замещения вещества мозга ликворосодержащими образованиями в результате завершения про­ цессов ишемизации с нарушением объемного равновесия между нейроглиальным комплексом и ликвором с формированием гидроцефального с о с т о я н и я . Патологическое увеличение объема ликворосодержащих образований формируется за счет мелких постинфарктных полостей, расширения желудочковой системы и периваскулярных щелей. Некоторые авторы выделяют данный клинико-томографический синдром в понятие нормотензивной внутримозговой гидроцефалии. Согласно упоминавшейся выше теории Monro о постоянстве суммы объемов ликвора, крови и моз­ гового вещества в полости черепа, при нарастании процессов гид46 рофильности мозгового вещества наблюдается уплотнение мозговой ткани, уменьшение объема поступающей артериальной крови и уве­ личение объема венозно-ликворного компонента (Лущик У.Б., 1998), что закономерно ведет к развитию дегенеративных измене­ ний гипоксически-ишемического характера с формированием ликвороденситивных образований (Клименко Е.И., 2002). Возможности церебральной МРА в исследовании макроангиоархитектоники Метод визуализации циркулирующей крови (МР-ангиография - MPА) создает дополнительные возможности для обнаруже­ ния сосудистых повреждений. М Р А позволяет безопасно для больного оценить степень извитости проксимальных сегментов церебральных артерий, а также выявить наличие стенозов, гипо­ плазии либо о к к л ю з и и . С появлением на современном этапе но­ вых нейровизуализирующих методик, в частности магнитнор е з о н а н с н о й т о м о г р а ф и и в а н г и о р е ж и м е ( М Р А ) , вопрос прижизненного изучения типов церебральной ангиоархитекто­ ники заинтересовал нас в плане возможного прогнозирования це­ ребральных дизгемий (Алексеева Т . С , 2 0 0 0 ; Цвигун Г.В. и др., 2003). Согласно проведенным МРТ-исследованиям в ангиорежиме ( М Р А ) , положение и ход проксимальных сегментов церебральных сосудов находились в пределах физиологической нормы у 4 5 - 5 5 % больных ДЭ I стадии и у 3 4 - 6 0 % больных ДЭ II стадии. Поскольку у больных ДЭ III стадии были выраженные изменения со стороны мозговой ткани и желудочковой системы, данные МРА не учитывались в данном исследовании. Следующим наиболее информативным критерием МРА ока­ залось обеднение перифокального сосудистого рисунка в бассейне ПМА (соответственно у 6 5 % и 7 7 % больных ДЭ I и II стадий), в бассейне СМА - у 6 9 % больных ДЭ II стадии и в бассейне ЗМА у 3 4 % больных ДЭ II стадии. Не менее важным признаком неблагополучия в сосудистой системе мозга стали обнаруженные извитости одной или несколь­ ких церебральных артерий, особенно характерные для больных ДЭ II стадии (табл. 1). Таким образом, у большинства больных ДЭ II стадии имело место снижение перфузии в мозговой ткани, ко­ торое проявлялось односторонне или билатерально преимущест­ венно в каротидном церебральном бассейне. 47 ДЭ I стадии ДЭ II стадии MPT- признаки Положение церебральных с о с у д о в без особенностей Патологии по ходу с о с у д о в не выявлено 45.68 60 55.6 34 Обеднение перифокального сосудистого рисунка в бассейне: 65.43 ПМА 77.14 СМА 28.40 68.57 ЗМА 13.58 34.29 Слабое наполнение позвоночной артерии 6.17 8.57 Изгибы одной из церебральных артерий 3.70 14.29 1.23 8.57 3.70 14.29 8.64 34.29 3.70 8.57 2.47 5.71 - 2.86 Дополнительный изгиб вертикального пробега ВСА Изгибы более чем двух церебральных артерий Признаки внутричерепной гипертензии Гипоплазия одной из церебральных артерий Аплазия позвоночной артерии Вариант передней трифуркации Всего больных Таблица 1. Результаты МРА 81 церебральных сосудов 35 (в процентах) Признаки внутричерепной гипертензии наблюдались соот­ ветственно у 9% и 3 4 % больных ДЭ I и II стадий. Удельный вес изгибов, аномалий развития проксимальных сегментов цереб­ ральных артерий резко отличались среди больных ДЭ I и II ста­ дий - 1-4% против 9 - 1 4 % , что указывало на немаловажную роль извитости и уменьшения калибра магистральных артерий в фор­ мировании сосудисто-мозговой недостаточности. В группе обследованных нами больных ДЭ именно в зонах смежного кровообращения наиболее часто имели место клиничес­ кие проявления неврологического дефицита. УЗД-исследование сонных и позвоночных артерий в экстра­ краниальном отделе показало, что у больных с I стадией ДЭ в ос­ новном имели место изолированные поражения сонных или по­ звоночных артерий, при II стадии чаще обнаруживалось их сочетание, при III стадии ДЭ превалировали множественные по­ ражения. При I стадии ДЭ чаще обнаруживались стенозы сонных арте­ рий с уменьшением просвета до 6 0 % , при II стадии ДЭ наиболее часто наблюдались гемодинамически значимые стенозы и о к к л ю 48 зия сонных артерий, при III стадии ДЭ преобладали гемодинамически значимые поражения сонных артерий со стенозами позво­ ночных артерий. Исследования состояния кровотока по церебральным артери­ ям при ДЭ различных стадий показало, что нарастание симпто­ мов органического поражения нервной системы от I к II стадии и в большей степени от II к III стадии соответствовало снижению величины средней ЛСК по всем внутричерепным артериям. Наи­ более достоверным и гемодинамически значимым параметром глубины сосудисто-мозговой недостаточности оказались показа­ тели ЛСК в диастолическую фазу сердечного цикла с нарушением принципа непрерывности мозгового кровотока в церебральных артериях на фоне снижения эластичности артериальной стенки. УЗДГ-признаки прерывистого в диастолу церебрального кровото­ ка в 6 3 % случаев коррелировали с МРА-признаками обеднения перифокального сосудистого рисунка. В группе обследованных нами больных ДЭ наиболее часто об­ наруживали изменения в височной и теменной долях, что можно объяснить особенностью ангиоархитектоники смежных зон кро­ воснабжения. Именно в зонах смежного кровообращения основ­ ных артерий мозга на корковой поверхности и в ближайшем под­ корковом слое наиболее часто отмечались очаговые изменения плотности вещества головного мозга в виде демиелинизации и лакунарных инфарктов. Церебральная ангиоархитектоники В 1925 г. Foix и Gillemand сформулировали положение, со­ гласно которому очаг размягчения в мозге оказывается тем боль­ ш и м , чем крупнее закрытая артерия, и дали подробное описание локализации очагов, возникающих при закрытии главных арте­ рий мозга (передних, средних и задних) и их основных ветвей. Изучение морфологических взаимоотношений нервных клеток и капилляров позволило Б.Н. Клосовскому и его сотрудникам по­ казать тесную взаимосвязь между интенсивностью функциониро­ вания нейронов и их кровоснабжением. Таким образом, постепен­ но возникла н е о б х о д и м о с т ь выделить отдельное понятие "ангиоархитектоника" для отображения типа ветвления на мак­ ро- и микрососудистом уровне. На протяжении всего периода морфологических исследова­ ний нарушений мозгового кровообращения у всех авторов, изу49 чавших только патологоанатомический материал, оставалась оп­ ределенная неудовлетворенность. Функциональная ангиоархитектоника как термин, отобра­ жающий сложные взаимоотношения между типом ветвления со­ судистой системы мозга, с одной стороны, и последствиями нару­ шения в ней кровотока - с другой, был предложен в период патоморфологического изучения типов ветвления церебральных артерий и использовался многими авторами (Гиндце Б.К., 1954; Ганнушкина И.В. и др., 1977) (рис. 8 ). Данные об архитектонике артериального и венозного цереб­ рального звеньев, полученные ранее при патоморфологических и патогистологических исследованиях (Гиндце Б.К., 1954; Мед­ ведев Ю.А., 1993), математические модели особенностей "геоме­ трии" ветвления сосудов с их возможной реакцией на измене­ ния внутрисосудистого давления позволяют объяснить разнообразие пусковых зон формирования очагов и ш е м и и , воз­ никающих при дизгемиях различного происхождения. Законо­ мерности м и о г е н н о й а в т о р е г у л я ц и и м о з г о в о г о к р о в о т о к а в очень большой степени связаны с анатомическим субстратом - с геометрией сосудистой системы мозга на макроуровне - макроангиоархитеконики и на микроуровне - микроангиоархитектоники, которая определяет не только уровень внутрисосудистого давления в условиях нормы, но и особенности его сдвигов при изменении системного артериального давления в различных ангиоархитектонических церебральных системах закрытого и от­ крытого типа. Аномальная ангиоархитектоника Не будет излишним в очередной раз напомнить, что у челове­ ка и животных в виллизиевом круге различают передний и зад­ ний отделы. В состав переднего отдела входят дистальные части внутренних сонных артерий, проксимальные участки средних и передних мозговых артерий, передняя соединительная артерия. Задний отдел виллизиева круга составляют задние соединитель­ ные артерии, проксимальные отделы задних мозговых артерий и оральный отдел основной артерии. Передняя соединительная ар­ терия представляет собой анастомоз между передними мозговыми артериями и объединяет обе сонные артерии. Задние соедини­ тельные артерии являются важным анастомозом между система­ ми сонных и позвоночных артерий (рис. 9). 50 У взрослого человека диаметр передней и задней соедини­ тельных артерий обычно намного меньше диаметра остальных со­ судов, образующих виллизиев круг. Согласно законам гемодинамики, более тонкие соединитель­ ные артерии являются буферами для перераспределения потоков крови. Благодаря этим соединительным артериям, все четыре арте­ рии, обеспечивая кровоснабжение головного мозга, образуют за­ крытую систему, которая получила название артериальный много­ угольник, или круг Виллизия, и считается классическим типом ангиоархитектоники проксимальных ветвей церебральных арте­ рий. Классический тип строения круга Виллизия встречается, по данным одних авторов, только в 3 0 - 5 0 % случаев, другие указыва­ ют на различные аномалии в 8 2 % случаев (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э., 1999). Различают два подхода в оценке ангиоархитекто­ ники на макроуровне: 1) закрытый, или разобщенный, тип артериального круга большого мозга (круга Виллизия) (рис. 9); 2) вариации проксимальных сегментов церебральных и со­ единительных артерий в виде диспропорции их калибра. Круг Виллизия в действительности никогда не бывает кру­ гом, чаще имеет форму многоугольника, у животных похож на восьмерку, иногда приближается к овалу. При правильном типо­ вом строении круг Виллизия у человека имеет форму шестиуголь­ ника при короткой ПсА либо в случае слияния обеих передних мозговых артерий. Возможна и семиугольная форма, если ПсА больших размеров. Артериальный отдел сосудистого церебрального русла харак­ теризуется выраженной склонностью к варьированию. Часть этих отклонений объясняется остановкой либо непропорциональ­ ностью в антенатальном и постнатальном ангиогенезе. Они назва­ ны аномалиями и встречаются в 2 / 3 случаев смерти от инсультов (Krayenbuhl, Zasargil, 1951; Kateyata, Okinaka, 1963), до 6 5 % у обычных людей (Крендлер А . , 1975). Наиболее часто аномалии встречаются как отсутствие одной из задних соединительных ар­ терий ( 6 - 1 0 % ) , ПсА ( 0 , 5 - 3 % ) (Лелюк В.Г., Лелюк С.Э., 1999). В нашем исследовании отклонение от классического типа макроангиоархитектоники встречалось у 4 4 - 5 4 % больных ДЭ I и 4 0 - 5 6 % больных ДЭ II стадии, что в среднем составляло половину больных. Поэтому можно говорить о нарушении макроангиоархитектоники как факторе риска для развития ранних форм ДЭ. 51 Особенно многочисленны аномалии и вариации типов соеди­ нения обеих передних мозговых артерий между собой (рис. 10). У человека среди вариантов строения передней части виллизиева круга также может встречаться, подобно низшим обезьянам, сли­ яние передних мозговых артерий в непарный ствол (Гиндце Б.К., 1947; Moniz, 1940: Kravenbuhl, Gasargil, 1957, и др.). Это позво­ лило ряду исследователей называть указанный тип строения пе­ редних мозговых артерий у человека "обезьяньим". Передняя со­ единительная артерия может быть одинарной, двойной, в форме лежащих буквы " У " или римской цифры " V " , в форме сетки, бук­ вы " Н " , наблюдаются также случаи слияния обеих передних ар­ терий на каком-либо определенном уровне, возможны различные комбинации вышеупомянутых форм между собой, редко у чело­ века отсутствует полностью переднее соединение. Обеднение перифокального сосудистого рисунка в зоне васкуляризации ПМА (данные МРА) у 6 5 , 4 3 % обследованных нами больных ДЭ I стадии и 7 7 , 1 4 % больных ДЭ II стадии свидетельст­ вовало о проявлениях сосудисто-мозговой недостаточности в фи­ логенетически молодых лобных отделах мозга, особенно чувстви­ тельных к явлениям ишемии и гипоксии. Аномалии задних соединительных артерий встречаются в три раза чаще при смертельных сосудисто-мозговых поражениях, по­ скольку значительно падает уровень компенсаторного кровоснаб­ жения между каротидным и вертебро-базилярным бассейнами (Sofletea et al., 1962). Только в отдельных случаях у человека зад­ ние соединительные артерии представлены крупными сосудами, равными по диаметру другим артериям, составляющим виллизиев круг, и обеспечивают кровоснабжение задних мозговых арте­ рий из бассейна внутренней сонной артерии ("собачий" тип). Та­ кой тип строения виллизиева круга принято называть фатальным, или переходным, и считать результатом недостаточ­ ной редукции соединительных артерий в процессе постнатального развития. Отличительной особенностью виллизиева круга со­ баки является относительно большая величина задней соединительной артерии, которая сливается без резкой границы с ветвью основной артерии, как бы принимая участие в формирова­ нии задней мозговой артерии (Пономарева И.А., 1961, 1963; А р сеньева И.П., 1966). На всем протяжении виллизиева круга у со­ баки диаметр с о с т а в л я ю щ и х его ветвей, по сравнению с диаметром их у человека, почти одинаков. Вследствие этого ком52 пенсаторные возможности виллизиева круга как коллатерально­ го пути у собак значительны. Такой же характер отношений диа­ метров артерий, составляющих виллизиев круг у человека, встре­ чается редко. Часты случаи, когда аномалии виллизиева круга носят односто­ ронний либо, наоборот, смешанный характер. Реже встречается полное недоразвитие одной части круга Виллизия на этих уровнях. Кроме того, среди аномалий многоугольника Виллизия раз­ личают вариант передней или задней трифуркации ВСА. В ред­ ких случаях обе передние мозговые артерии могут отходить от внутренней сонной артерии только с одной стороны (вариант пе­ редней трифуркации). В таких случаях передняя соединительная артерия выглядит более толстой по калибру и является прямым продолжением той передней мозговой артерии, которая отходит от внутренней сонной артерии противоположной стороны. Поэто­ му при передней трифуркации ВСА наиболее часто наблюдается гипоплазия проксимального сегмента ПМА донорского полуша­ рия. При задней трифуркации ВСА имеет место васкуляризация всех трех ветвей церебральных артерий одного полушария из гомолатеральной ВСА. Передняя трифуркация, согласно опубликованным паталогоанатомическим данным, встречается в 7 - 1 6 % случаев наблюде­ ния, задняя трифуркация (отхождение задней мозговой артерии от одноименной внутренней сонной артерии) обнаружена в 1 4 - 2 5 % случаев (Шмидт Е.В., Лунев Д.К. и др., 1976). В нашем МРА-исследовании лишь в 2,86% случаев ДЭ II стадии отмеча­ лись признаки передней трифуркации ВСА, что значительно ни­ же по сравнению с данными патоморфологических исследований Ганнушкиной И.В. и др. (1977). С общими гипоплазиями артерий виллизиева круга связыва­ ют кровоизлияния в мозг (Vasilescu, Mares, 1966), подчеркивая немаловажное значение внутримозговой диффузной васкулярной гипоплазии как ведущего этиопатогенетического фактора цереб­ рального кровоизлияния. Влияние типов ветвления артерий на состояние гемодинамики Мы полагаем, что извитости и изгибы, характерные для нор­ мального строения сосудистой системы мозга, по-видимому, дей­ ствительно можно рассматривать как структуры, демпфирующие 53 сдвиги артериального давления, т. е. как защитные, о чем упоми­ нали в своих работах Б.Н. Клосовский (1951), П.И. Лобко (1986). Напротив, наиболее прямолинейные анастомозы, типичные, по нашим данным, для затылочных отделов зоны смежного крово­ снабжения, следует считать самой уязвимой частью сосудистой системы поверхности больших полушарий мозга. Теменные и осо­ бенно лобные отделы зоны смежного кровоснабжения характери­ зуются изогнутыми и даже петлеобразными анастомозами. Объяснение повышенной уязвимости более прямолинейных артерий и анастомозов мы видим в некоторых закономерностях гидродинамики. В результате трения при возрастании абсолют­ ной величины ускорения движения крови до некоторого опреде­ ленного значения абсолютная величина внутрисосудистого давле­ ния в прямолинейном сосуде оказывается б о л ь ш е , чем в искривленном (если принять за нулевой уровень начальную ско­ рость движения крови). На величину внутрисосудистого давле­ ния влияют и такие особенности артерии, как отхождение ее под острым, прямым или тупым углом и степень извитости ее ствола. Таким образом, проблемы исследования ангиоархитектоники не новы. Человеческая цивилизация изучает их у ж е более века: сперва опираясь на патоморфологические данные, затем — на воз­ можности капилляроскопии, ангиографии. Сегодня появились новые методы нейровизуализации - компьютерная томография, магнитно-резонансная томография в сосудистом режиме, SPECT, ультразвуковое транскраниальное скенирование сосудов мозга. Именно эти методики позволяют прижизненно исследовать состо­ яние мозговой ткани и мозговых сосудов, а знание патологии ангиоэмбриогенеза даст возможность разработать более эффектив­ ные методики клинической интерпретации полученных данных с целью предупреждения и прогнозирования течения цереброваскулярных заболеваний. 54