античная балканистика

advertisement

АКАДЕМИЯ

НАУК СССР

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

АНТИЧНАЯ

БАЛКАНИСТИКА

Ответственный

редактор

доктор филологических наук

JI.A. ГИНДИН

МОСКВА

*’НАУКА”

1987

Сборник включает статьи по филологии, лингвистике, истории, фольклору,

искусствоведению, археологии. Рассматриваются актуальные проблемы язы­

ковой и этнической истории карпато-балканского региона и сопредельных

районов, вопросы доиндоевропейского вклада в языки и культуру народов

Балкан. Интерпретируются надписи на древних языках Балкан (греческие,

фракийские, минойские).

Редакционная

коллегия:

доктор филологических наук JI.A. ГИНДИН,

доктор исторических наук Е.С. ГОДУБЦОВА, И.А. КАЛУЖСКАЯ

Рецензенты:

С.А. ИВАНОВ, М.Н. СЛАВЯТИНСКАЯ

4602000000-003 278.87_j

042(02)-87

©Издательство ’’Наука”, 1987

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателей сборник тематически и методически

продолжает ряд предшествующих публикаций, отражающих состояние

исследований по античной балканистике в нашей стране1. Сборник частич­

но составлен по материалам симпозиума ’’Античная балканистика. Карпатобалканский регион в диахронии” (Москва, 1984 г.), организованного Ин­

ститутом славяноведения и балканистики АН СССР совместно с Институтом

всеобщей истории и Институтом археологии^; в него также вошли статьи,

близкие указанной тематике.

Как и в предыдущих изданиях, составители и авторы стремились, на­

сколько это возможно, воплотить междисциплинарный подход к пробле­

мам языковой и этнокультурной истории карпато-балканского региона.

Характерная черта данного сборника проявляется в его преимущественно

историко-филологической направленности, что вполне соответствует духу

времени, когда в историческом цикле дисциплин наметилось явное возрож­

дение интереса к филологии в ее традиционном понимании как науке об

интерпретации письменного текста. За филологией вновь начинают призна­

вать приоритет, по сравнению с другими гуманитарными отраслями зна­

ния, в возможности решения целого ряда проблем (этногенетических, исто­

рических и т.п.). Все больше осознается факт, что при наличии письменных

свидетельств, обработанных филологически, собственно лингвистическая

реконструкция и сделанная на ее основе этническая атрибуция археоло­

гических культур, перемещаются на второй* план, одновременно получая

возможность верификации своих построений реальными фактами. При

эхом в исследовании таких крупных экстралингвистических проблем как

этногенез, воссоздание духовной, а иногда и материальной культуры древ­

них народов во многих случаях только филология способна дать исследо­

вателю доброкачественный исходный материал и возможность апробации

его достоверности. Другой важный момент заключается в том, что филоло­

гия, будучи комплексной наукой по своей внутренней сущности, уже из­

начально содержит в себе междисциплинарный подход, необходимый при

решении аналогичных задач.

Говоря о содержательной стороне сборника, следует отметить известное

увеличение интереса к фракологической и —шире - палеобалканской проб­

лематике, что объясняется ее все более ощущаемой актуальностью, особен­

но в свете необычайно возросшего в последнее время внимания к пробле­

мам прародины и протокультуры индоевропейцев. Практическая автохтон1 См, например : Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвисти­

ка, история, археология. М., 1984.

2 Молчанов А Л . Симпозиум ’’Античная балканистика” // ВДИ. 1985. № 1.

ность ’’протофракийских” и других древнебалканских индоевропейских

носителей археологических культур на территории Древней Фракии, начи­

ная со второй половины IV тыс. до н.э. в рамках устанавливаемого архео­

логами достаточно очевидного континуитета с начала ранне бронзового

периода (Н.Я. Мерперт, Р. Катинчаров и др.), с учетом довольно большого

числа фрако-анатолийских (особенно фрако-лувийских) топонимических

изоглосс, наряду с индоарийскими лексическими вкраплениями в передне­

азиатские тексты —все это может служить абсолютной хронологической и

пространственной точкой отсчета многих построений в области индоевро­

пейской диалектографии. Указанная проблематика в той или иной мере

нашла отражение в статьях Л.С. Баюн, JI.A. Гиндина, Вяч.Вс. Иванова. Осо­

бый интерес в плане обобщения археологических данных и соотнесения их

с высказанными в последнее время идеями об индоевропейской прародине

представляет статья Е.Н. Черныха. В сборнике вновь подняты важные воп­

росы доиндоевропейского субстрата в Эгеиде (В.А. Воробьев и А.А. Мол­

чанов) и этрусско-фракийских языковых связей (совместная статья

J1.A. Гиндина и В.Л. Цымбурского). Древнебалканские истоки греческо­

го мифа о Беллерофонте прослежены B.J1. Цымбурским и получили сов­

сем недавно интересное подтверждение (см. корректурные дополнения).

Изучение генезиса античной философской терминологии представлено в

работах А.Ф. Лосева и В.Н. Топорова. Выявлению древнебалканских и

античных пережитков в современном балканском фольклоре посвящены

статьи Т.Н. Свешниковой и Т.В. Цивьян.

По традиции значительное внимание уделено сопредельной Балканам

территории Северного Причерноморья. В сборнике нашло отражение как

исследование эпиграфических памятников этого района (статьи Ю.Г. Вино­

градова, С.Ю. Сапрыкина, В.П. Яйленко), так и фрако-скифская пробле­

матика (статья Д.С. Раевского). Вопрос о возможности фракийского

религиозного влияния на Боспоре поднят в работе И.А. Левинской. Ак­

туальная для фракологии проблема киммерийского этноса основательно

исследована на материале письменных источников А.И. Иванчиком. Про­

должает публикацию материалов по индоарийским реликтам в Северном

Причерноморье О.Н. Трубачев.

В сборнике представлены и исследования, связанные с более поздними

периодами истории карпато-балканского пространства, в частности ранней

этнической и языковой историей славян времени транскарпатской миг­

рации и заселения ими Балканского п-ова (работы Л.В. Куркиной,

О.В. Ивановой и Е.П. Наумова), а также вопросы албано-восточнороман­

ских лексических схождений (статья И.А. Калужской).

Л.С. БАЮН

ФРАКО-АНАТОЛИЙСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СВЯЗИ

В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Достижения последних десятилетий в области исследования фракий­

ского лексического материала1 позволили выявить значительное число

фрако-анатолийских схождений и провести их хронологическую страти­

фикацию2 . Среди них выделяются тождества с индоевропейской этимоло­

гией, восходящие, как полагают, к периоду контактов до II тыс. до н.э.3 ;

другие, не объясняемые из индоевропейского, датируются более поздним

временем —рубежом III—II тыс.; третьи относятся к различным периодам

письменной истории соответствующих языков. Очевидно, что проблема

фрако-анатолийских языковых связей выходит за узколингвистические

рамки, переходя в плоскость этногенетической проблематики; приводимые

ниже факты могут стать подтверждением некоторых связанных с ней идей,

сформулированных на другом материале4.

Фрако-анатолийские лексические тождества с и.-е. этимологиями

включают слова, описывающие явления общественной жизни, ритуаль­

ную терминологию и некоторые другие. Список их, приводимый в ’’Древ­

нейшей ономастике...”, можно расширить за счет следующих соответ­

ствий.

1. Фрак, -μινα в названии кастеля Βουρδόμι,να (Detschew. S. 81, 305 ; Ргос.

Сае. IV. 45) является второй частью (до сих пор никак не объясняемой)

сложного слова, первая часть которого содержит основу βουρδ-, по Дечеву,

к и.-е. *bhred(h)- ’переходить вброд’. Второй компонент представляется

возможным связать с общелувийской основой *тепа- ’город’. Мы находим

ее в лув. иер. URU mina ’город’, а также в лик. теппе то же, ср. первые

строки ликийско-греческой билингвы из Ксанфа (TL45): [eb]enne pixederekat[amla]h arnna se tlawa se p[inale\ se xadawati menna ’это6 Пикедере,

сын Экатамлы, (дал) городам Ксанфу, Тлосу, Пинаре, Кадианде’, ср. еще

лик. mëfînehi (TL54, 4) ’горожанин’. Значение ’город’ у и.-е. основы *тепразвивается в лувийских языках и фракийском; в других и.-е. языках

представлено значение ’возвышаться’ или его производные: лат. êmineo

’возвышаюсь’, авест. mati (< *myti) ’горный уступ’ и т.д. Семантическое

развитие фрак, и общелув. *тегш- ’город’ аналогично, например, гот. bourgs

’город; башня’ ( < ’высокий’, ср. bairgahei ’горная местность’); в обоих

случаях в основе наименования лежит признак ’возвышение’ (впрочем,

уже, вероятно, не релевантный для фрак, -μινα) .

2. Фрак. Σβνϋας, Σβνϋης и т.п. (Detschew. S. 434, f.), согласно старой

идее Рёзлера, связаны с др.-инд. hotar, авест. zaotar ’жрец’7. Параллель

фрак. Σευϋας обнаруживается в ликийском, где известна основа uta/en5

<и.-е. *%heu-t- с закономерным исчезновением в общелувийском и.-е.

палатального звонкого придыхательного и со старым гетероклитическим

суф.

обобщенным, как это регулярно имеет место в ликийском,

на все формы данной основы8. Лик. uta/en- обозначает центральное дей­

ствующее лицо ритуала, в обязанности которого входило, в частности,

произнесение сакральных текстов, ср. TL 55,1 (мил.): ebénne те utenexv

elputi ’это вот и. изрекает’ (далее следует текст ритуального характера) ;

ср. еще TL 44 с 5: se utana sttati sttala ’и и. ставит стелу’.

. Допущение генетической близости фрак. Σ€νϋας и лик. uta/en- пред­

полагает, с одной стороны, отражение и.-е. *gh во фракийском в виде s

(соответствие, удостоверяемое такими примерами, как фрак. Σβμβλτ?,

Semele (Detschew. S. 429), к и.-е. *(dh)£hem- ’земля’, и рядом других) и,

с другой стороны, отсутствие гетероклитического суффикса во фракий­

ской основе (которая перешла в разряд тематических основ или основ

на *-а). Данное сопоставление расширяет круг производных от и.-е.

*gheu-/*gh(o)u-, развивших специализированное ритуальное значение,

ср. еще семантику балтийских форм типа лит. ïavèti ’околдовывать, зача­

ровывать’, лтш. zavêt ’заговаривать, зачаровывать’. Очевидно, что сравни­

ваемые фрак, и лик. формы отражают независимое сохранение элемента

унаследованного словаря.

3. Фрак, -nevdoç в многочисленных личных именах (ЛИ): Aυλον-κβν-ΰος,

Μα-κέντης и др., - сравнивали с кельт, cinto ’первый’ (Solmsen, KZ, 34,

1894, 69) и одновременно с лик. ЛИ типа Кβνδαβορα (Detschew. S. 239, f.).

Следует заметить, что кельтские и ликийские формы не сводимы к одно­

му архетипу, т.к. первые содержат в анлауте велярный смычный (и.-е.

*кеп- ’начинать, происходить’; (Рокоту I. S. 563, f.), а вторые — старый

ларингал, ср. лик. ЛИ (в местной передаче) qntbe-, qntbeddi < *hant- и

формально сопоставимые с фракийскими ликийские composita pdda/a- xnta

’первый по месту’ (тип bahüvrihi). Порядок расположения элементов во

фрак, составных ЛИ с компонентом -кердоя, -centius и т.п. идентичен ликийскому, но ср. кельтский, где элемент cintu- регулярно занимает первое

место (Cintu-gnatus, Cintu-marus и др.), что ставит под сомнение сопостав­

ление с кельтскими формами (Древнейшая ономастика... с. 77). Наличие

во фракийских композитах с элементом nevû- и других основ, имеющих

малоазийские (в том числе и хет.-лув.) этимологии, ср. Επτα-Kevdoç (Древ­

нейшая ономастика... с. 76 и сл.), Aνξα-κβνύος* и т.п., может свидетельствовать в пользу фрако-анатолийской параллели, чему не препятствует и

начальный к-, т.к. это регулярный способ передачи старого ларингала в

греческой записи позднеанатолийских имен, ср. примеры у Сундваля10.

4. Фрак. ’Άραξος, Arason — топоним в районе Понта (Steph. Byz. 108,13):

слово, в котором выделяется корневая часть ага- к и.-е. *Яег- ’мужчина,

самец’. Полное формальное соответствие обнаруживается в лувийском

arrazza ’самец’ (лув. œrrazza Jjauil ’баран’, но hauiï ’овца’) ; ср. также др.-инд.

rsa-bha ’бык’, греч. (ион., крит.) Чроψ ’мужской; мужественный, мощный’.

Фрак. ΜΗ ”Αραξος может, таким образом, означать ’мощный, сильный’11.

Не исключена более отдаленная связь рассматриваемой основы с фрак.

’Άραρος (приток Дуная - Detschew. S. 21), возможно, и.-е. *fier-s- ’течь’,

хотя на основании внешних данных допускается вторичный характер

сближения этой основы с и.-е. *fîér- ’самец’12 .

6

Отдельно

рассмотрим

фрако-анатолииские тождества, не имеющие

МЫх и -е. соответствий,

прям® ^ .ζητα, -ξητης, -fera (Detscew. S. 185) встречается в составе тео^ызГимен Вενδι-ζητα, Atpi-ξητης, Era-fera. Была высказана мысль о

язи второго компонента этих имен с лув. ziti- ’человек, мужчина’ (Древ­

нейшая ономастика... С. 77), но сопоставление наталкивалось на ту труд­

ность что фрак, имена Βενδιζητα и Erafera принадлежали женщинам. Дей­

ствительно, семантика лув. ziti- препятствует этому сближению, но если

мы обратимся к милийскому, то увидим, что в этом диалекте, во мно­

гих отношениях очень архаичном, ziti- обозначает лицо, выполняющее

определенные ритуальные функции, ср. TL 44 d 7 - 8: albm ube ti zawa

qttide ziti qnnatba 6д.13 быка принес в жертву человек-z/fr* (=жрец) две­

надцати богам’. В этом случае приведенные выше фракийские (и некото­

рые малоазийские) формы получают естественное объяснение: Erafera

’жрица (богини) Хепат’, Ββνδιξητα ’жрица Бендис’, Διριξητης ’жрец Бога

древнего света’, ср. ликаон. ['А] ρμα-σητας (Zgusta. Kleinas. Pers. S. 381,

прим. 60) : хет.-лув. Arma-ziti ’жрец (=человек) бога Луны’.

2 Фрак. Κασ- в ЛИ Кaoemopvç, Καονγνακις и др., ср. также кастели Кασβηρα,

Кασφονων (Detschew. S. 233, v.) выделяется в качестве корневого элемен­

та, который находит параллель в хет.-лув. обозначении ’рода’, ’потомства’

( *has-) : хет. fyas- ’рождать’, hath ’потомство’, мил. epeqzze то же, qzze ’род’.

Представляет интерес фрак.-мил.

соответствие на уровне словосочета­

ния: фрак, этникон Кασ-αρσηνος, вероятно, от *Κασ-αρσος (Detschew. S. 233)

’род мужей’, и мил. qzze mirenne ’род мужей’ (TL 44 d 65) - устойчивая фор­

мула в архаизированном тексте. Фрако-анатолийское сопоставление можно

продолжить и для производных от основы Κασ-, ср. фрак. ЛИ Κασμιλος,

Кασμβτλος (Detschew. S. 234 и сл.) с суф. -λ-, который во фракийском час­

то сочетается с другими суф. типа -ου-, -ην- и др.14: лик. xezmmi, qezmmi

’(на)род’ —старое причастие с общелувийским суф. -mi ’рожденный’.

3.

ΜΗ Zapyibava (город в Дакии —Detschew. S. 176), в этом топониме

после вычленения известной основы -δανα остается элемент Zapyi-, сопос­

тавимый с хет.-лув. основой *sarh- ’нападать, сражаться’: хет. hrh- ’напа­

дать, набрасываться’, мил. zrqqi- ’сражаться, нападать’, ср. TL 44, с 44—45:

те и we kemijedi : waxsadi : zrqqiti zireimemedi xbadasadi ’и и. нападает (вмес­

те) с воинами, украшенными доблестью к

ср. также мил. zrigali ’воин’.

Характер отношения данной фракийской основы к анатолийским до конца

не ясен; в любом случае надо отметить, что она оформлена по правилам,

типичным для позднеанатолийской фонетики и морфонологии, ср. пере­

дачу старого ларингала посредством знака для g (велярного спиранта ?)

и переход *s > z в позиции перед г 15.

Особо следует остановиться на фрако-ликийских и фрако-милийских

тождествах, не распространяющихся на другие анатолийские языки.

1· Фрак. ΜΗ Ζονσι-δαυα (Detschew. S. 98); первый компонент идентичен

мил. ТН zusi (=греч. Zevç) в TL 44 d 20: zusi zbali ’божественный Зевс’

(где zbali из хет.-лув. диалект. *siuali-). В других анатолийских языках

это имя не засвидетельствовано. Полное совпадение фракийской формы

с милийской, даже несмотря на то, что последняя — вероятный грецизм,

указывает на источник заимствования фрак. Z ovçl-.

2. Фрак. ЛИ Άδαμ/αδαμί>α (Detschew. S. 6) сопоставимо с лик. ЛИ admma

7

(TL 44 b 9), adammnna (TL 112, 2). Возможна связь с лик. ada ’искупление,

штраф’, с суф. *-т-по~.

Приведенный материал отчасти дополняет свод данных о фрако-анатолийских схождениях, содержащийся в наиболее полном виде в ’’Древней­

шей ономастике...”. При этом естественно встает вопрос о их интерпре­

тации. В этой связи заслуживает особого внимания тот факт, что большая

часть отмеченных параллелей имеет вполне определенную этноязыковую

соотнесенность: даже в тех случаях, когда родственная фракийской осно­

ва обнаруживается независимо в нескольких хетто-лувийских языках,

наиболее близкое схождение устанавливается между фракийской и ликийской (а чаще — милийской) формами. Это касается как семантиче­

ской стороны сопоставлений, так и сходных фонетических процессов,

охватывающих рассматриваемые языковые общности, а также и некото­

рых явлений морфологии и синтаксиса.

В фонетике рассмотренных фракийских форм обращают на себя вни­

мание следующие особенности: а) трактовка старого ларингала *h, пере­

даваемого знаками для взрывного (или сильного спиранта) к, g, что мо­

жет свидетельствовать о его переходе в разряд аспирированных соглас­

ных типа kh, подобно тому, как это имело место в ликийском16; б) па­

латализация спиранта *s перед гласными переднего ряда, на что указы­

вают фракийские формы с z или f на месте *s. Это явление было широко

распространено в милийском, где *si регулярно развивалось в z.

К числу общих структурных черт, объединяющих фракийский с частью

позднеанатолийского ареала, следует отнести сходные (до идентичности)

типы составных ЛИ, выявляемые во фракийском и ликийском17. Наи­

большей абсолютной частотой в обоих языках характеризуются имена

со структурой ’определение + определяемое’ типа karmadharaya (ср. лик.

hri-xmma ’первосвященник(?)’, фрак. Kam-ôifa, возможно, ’сильный/мощ­

ный город’) и посессивные composita типа bahuvrihi: лик. pdda-xnta ’пер­

вый по месту’, фрак. Αουρα-ξβρις ’сильно-рукий (?)’ и др. Характерно,

что структура ’имя + отглагольная форма’ (типа Lucifer) для обоих язы­

ков абсолютно не типична18.

Подводя итоги сказанному, отметим основные положения, которые

представляется возможным сформулировать на основе имеющихся фак­

тов: фракийский материал, бесспорно, обнаруживает особенности, объеди­

няющие его с западно-анатолийской языковой областью; за вычетом еди­

ниц, относящихся к унаследованному фонду, остается тем не менее дос­

таточное количество общих новообразований, свидетельствующих о парал­

лельном развитии как в отношении словаря, так и в фонетике, и в грам­

матической структуре языка. Соображения хронологии, несомненно, при­

водят к выводу о сравнительно позднем ареальном характере фрако-ликийского взаимодействия; наличие специфических фрако-милийских схож­

дений приобретает особую значимость в свете идеи о присутствии по край­

ней мере части ’’доисторических” ликийцев на северо-западе Анатолии19.

Здесь необходимо сделать одну оговорку: хотя традиция и относит ликийский А и милийский к двум диалектам ликийского языка, расхожде­

ния между ними затрагивают не только лексику или фонетику (что мог­

ло бы объясняться жанрово-стилистическими или хронологическими при­

чинами), но также отчасти именное и глагольное словоизменение20, что

8

заставляет считать ликийский А и милийский продолжением отдельных

лувийских диалектов, обособленных уже в начале II тыс., но сохранив­

ших значительное сходство благодаря ареальной близости их носителей.

В различные периоды своего существования они могли контактировать

(вместе или обособленно) с другими этноязыковыми группировками,

что вело к неравномерному распределению соответствующих языковых

схождений, в частности к появлению значительного числа фрако-милийских тождеств.

ПРИМЕЧАНИЯ

‘ См. монографические исследования: Detschew D. Die thrakischen Sprachreste.

Wien, 1957 ; Гиндин JIA. Язык древнейшего населения юга Балканского полуостро­

ва. М·, 1967; Он же. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София, 1981 (далее - Древнейшая ономастика...), с обширной библиографией вопроса.

3 Древнейшая ономастика... Особенно гл. IV.

эЭтот период истории хетто-лувийских языков иногда определяется в литерату­

ре как ”преданатолийский’\ обозначая (в рамках концепции, локализующей древ­

нейшую территорию обитания индоевропейцев на Балканах) время до появления

исторических хетго-лувийцев в Малой Азии, см.: Древнейшая ономастика... с. 184

и сл.

4Там же. С. 30 и сл.

sProcopii Caesariensis opera omnia recognovit J. Haury. Leipsiae, 1963-1964. Bd. I-IV.

6Объект в ликийской части надписи не обозначен (либо он находился в 4-й фрагментированной - строке) ; в греческой части в качестве прямого объекта высту­

пает δεκατην (вин.п.) 'десятина*.

7Zeitschrift für ôsterr. Gymn., 1873. S. 114.

8Ср.: лик. asâna-lesene- при хег. efhar/-n- ’кровь* и др.

9Первый компонент этого имени Avfa- может быть сопоставлен с мил. wzza; оба к и.-е. *a%es- 'светить' (относительно фрак, см.: Detschew. S. 34).

l0SundwaB J. Die einheimischen Namen der Lykier nebst einem Verzeichnisse kleinasiatischer Namenstamme 11 Klio, 1913. N 11.

' 1~

тик. rereris erizana 'город Эризана', где второе слово восходит к *erasi-,

12Иллич-Свитыч ВМ . Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971. Т. 1.

С 247 и сл.

1 ’ Вероятно, из хет.-лув. *alba- 'белый, светлый', и.-е. *albho-.

14

См.: Vlahov К. Die /- und fc-Suffixe in der thrakischen Personennamenbildung I! Годишн. на Софийск. ун-т, 1968. T. LXII, № 1.

15B данном случае было бы неосторожно говорить о милийском как о единствен­

но возможном источнике фрак. Ζαργι-, т.к. в мил. *г обычно развивается в последо­

вательность гв; на это, кроме прямых свидетельств, указывает графика -rCl Cl C2-t

которая, по наблюдениям фонетистов, является аналогом последовательности у*С 1 С2.

16 См. нашу работу: Баюн JI.C. Позднеанатолийские языки как источник по хеттолувийской до письменной истории. - ВДИ, 1980. № 2. С. 19.

17Но отметим совершенно иной принцип строения лидийских ЛИ, среди которых

полностью отсутствуют составные имена.

18

Данные о структуре составных личных имен имеют немаловажное значение

Для реконструкции синтаксиса таких языков, как фракийский, где исследователь

располагает в основном ономастическим материалом, однако применительно к фра­

кийскому этот вопрос требует специального изучения, выходящего за рамки нашей

работы.

|# См.: Цым бурский B.JI. Троянская Ликия и проблема этногенеза ликийцев//

Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Тез. и докл. конф.

aV*8 4 , Ч · 1 С

1 0 7 ” 1 1 0·

См. нашу статью: Баюн JI.C. Некоторые вопросы реконструкции общеанатолий­

ского глагольного строения // Древняя Анатолия. М., 1985. С. 14 и сл.

9

Ю.Г. ВИНОГРАДОВ

ТАБЛИЧКА ДИКАСТА ИЗ ЭРМИТАЖНОГО СОБРАНИЯ

В фондах Государственного Эрмитажа хранится бронзовая пластинка с

надписью, имеющая первостепенное научное значение, а потому заслужи­

вающая отдельной публикации. Пластинка прямоугольной вытянутой фор­

мы со скругленными углами; с одного края она переходит в узкое доста­

точно длинное острие с загнутым впоследствии кончиком, с другого —

заканчивается небольшим выступом-рукояткой, повернутым под прямым

углом к основной плоскости и имеющим отверстие для подвешивания.

Размеры пластинки: макс. дл. — 112 мм, шир. — 27 мм, толщ. — 1 мм.

Инв. N° 15783, опись № В 2221. Поступила в 1931 г. из Сектора доклассо­

вых обществ ИИМК из собрания бывшего Русского археологического

общества1.

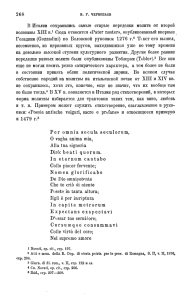

С обеих сторон пластинка имеет надписи (рис. 1 , а—б 2, i ) , причем

текст на стор. А затерт, но не до конца, так нто читается без труда (соот­

ношение осей t i ) .

А.

р ’Аρ τεμ ίδ ω ρ ο ς Б. р Μΐκος

у

Πολυχάρμου

9Α ρτ€μιδω ρον

На стор. Б в стк. 2 на месте третьей буквы мастер сперва ошибочно

выбил мю, а потом затер ее. Обе надписи изготовлены пунсонной техникой:

все прямые элементы букв отчеканены инструментом типа зубильца,

все округлые (омикрон, ро, омега) — круглым штампом небольшого

диаметра. Высота букв 4—10 мм.

Что касается датировки надписей, то прежде всего обращает на себя

внимание курсивная форма омеги, выполненной двумя круглыми чекана­

ми, поставленными под наклоном. Этому обстоятельству не стоит, одна­

ко, придавать решающего значения, ибо мастеру-чеканщику так было

наиболее удобно изобразить эту букву. Поскольку лунарная омега появ­

ляется в эпиграфике, как известно, достаточно регулярно с III в. до н. э.2,

а формы прочих букв (даже с учетом пунсонной техники) этой дате не

противоречат, то и сами надписи я склонен относить к этому столетию,

не рискуя далее уточнять эту датировку (см. примечание 5).

Беглого взгляда на содержание надписей достаточно, чтобы опрёделить, что перед нами табличка (πινάκων) судьи-дикаста. За это говорит

следующее: 1) Артемидор, сын Полихарма (стор. А), бесспорно, при­

ходился отцом Мику, сыну Артемидора (стор. Б) ; 2) сын, отдавая пла­

стинку мастеру для отчеканки своего имени, распорядился не полностью

уничтожить с оборотной стороны имя своего отца, как бы демонстрируя

тем самым свои гражданские права, по крайней мере, во втором колене;

3) как отец, так и сын заседали в одном и том же — третьем —отделении

суда, обозначенном на пластинке цифрой гамма.

Эрмитажная табличка находит близкие параллели среди ей подобных3.

Как среди аттических, так и неафинских судейских табличек нередки

палимпсесты, причем доходит до трехкратного и более их использова­

ния4. Наряду с гравировкой и наколкой точками надписи на табличках

часто изготовлялись и в пунсонной технике5. Определенные параллели

находятся и для формы нашего пинакиона (см. ниже).

10

Рис. 1. Пинакион дикаста из Эрмитажа: а - сторона А; б - сторона Б

Понятно, что ценность любого археологического памятника значитель­

но увеличивается, если известно его происхождение — только тогда он

становится полноценным историческим источником. К сожалению, наш

памятник точным паспортом не обладает. Во II томе ’’Каталога и инвен­

таря Музея Императорского русского археологического общества” , хра­

нящегося в Первобытном отделе Гос. Эрмитажа (инв. № 1876), публикуе­

мая табличка входит под № 71 в коллекцию № 33, составленную из пред­

метов самого разного происхождения. Здесь и вещи, поступившие в 1862 г.

из Археологической комиссии (№ 1-43), и ’’челюсть скифского воена­

чальника из Куль-Обы”, переданная гр. А.С. Уваровым (№ 44), и распис­

ные вазы, помпейские фрески, светильники и терракоты, принятые на

хранение в 1873 г. от Академии художеств, а также такие предметы, как

бронзовая пластина с латинской надписью (№ 74), керамика, стекло, амфорные клейма и целые амфоры, свинец и т. п. В инвентарной книге Эр­

митажа из той же коллекции приведено 402 предмета (№ 15525—15926),

среди которых обращают на себя внимание клейма Книда, Родоса, Фасоса,

неизвестных центров и —что особенно важно —Синопы и Геракл ей.

В поисках места происхождения нашего пинакиона не может помочь

и просопография, поскольку имена его владельцев достаточно распро­

странены. Правда, среди афинских эфебов в год архонта Аристарха

(107/6 г. до н. э.) мы встречаем некого Μ[ΐ]κκος9А рте [μιδ]ώρου Αιξωνβνς6, однако делать на этом основании вывод об афинском происхож­

дении нашей таблички мы не вправе по следующим причинам: 1 ) у всех

аттических табличек абсолютно прямоугольная форма; 2) все они имеют

демотикон; 3) все они несут отчеканенное изображение городского

παρασημον — совы и/или горгонейона; 4) все афинские палимпсесты

имеют вторичные надписи на той же стороне, на которой стояли и пред­

шествующие; 5) афинские пинакиа дикастов укладываются в тесные

рамки 378/7 — 330 гг.7, после чего они, по свидетельству Аристотеля

(Ath. pol., 63, 4), были заменены деревянными; 6) едва ли Мик, сын

Артемидора, мог быть вышеупомянутым афинским эфебом, поскольку

Эрмитажную табличку следует датировать III в., но никак не рубежом

II-I вв.

Полученный негативный результат заставляет обратиться к неафинским

11

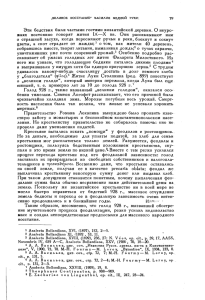

Рис. 2. Пинакиа дикастов: 1 а, б - из Эрмитажа; 2 - с Фасоса; 3 - с Родоса; 4 - из

Афинского национального музея; 5 - из Лувра

пинакиа, которые на сегодняший день засвидетельствованы для Синопы,

Фасоса, Родоса, Памфилии, Эолиды и неизвестных центров. Синопский

пинакион IV в. до н. э. почти полностью повторяет афинский образец:

он прямоуголен, несет на себе городской герб ’’орел на дельфине”, имя

с отчеством, хотя и не имеет демотикона8. Аналогией нашему он служить

не может. Определенное сходство с Эрмитажной имеют пять табличек

дикастов с Фасоса: надписи на них, исполненные наколкой, так же не

содержат демотикона, но что важнее — будучи прямоугольными, они так

же имеют остроконечный выступ, но не в середине, а вверху пластинки

(рис. 2, 2 ) 9. С. Доу правильно определил его конструктивное назначение

не как рукоятки, но как шипа для крепления в пазу машины для жеребь­

евки —клеротерия.

Две памфилийские таблички (одна явно из Сиде) конца III — начала

II в. до н. э .10 по форме (но в несколько иных пропорциях) и присут­

ствию демотикона копируют афинские, а потому аналогии нашей соста­

вить не могут (табличка из Сиде имеет к тому же парасемон города

плод граната). Фрагментированная табличка из Аркадии (?), насколько

можно судить по ее сохранности, повторяет по форме и элементам текста

афинские11.

12

Гораздо ближе по форме Эрмитажному пинакиону судейские таблички

с Родоса12. Все они имеют так же, как и наша, правый скругленный конец,

а на левом — в большей или меньшей степени профилированный выступ,

у одной из пяти табличек из этого выступа как бы вырастает остроконеч­

ный шип (рис. 2, 3). Такой же шип, но с правой стороны и гораздо менее

ярко выраженный, имеет фрагментированный пинакион дикаста неизвест­

ной даты и происхождения из Афинского национального музея (рис. 2,

4) 13. Все перечисленные последними пластинки вместе с Эрмитажной

подтверждают наблюдение С. Доу о назначении этих шипов (см. выше).

Имеется, однако, еще одна, хранящаяся в Лувре, бронзовая пластинка

неизвестного происхождения (рис. 2, 5), дающая абсолютную аналогию

правому концу публикуемой здесь: как и у нашей, конец скруглен и за­

канчивается повернутым под прямым углом выступом с отверстием для

подвешивания15. На табличке имеются окончания имени и патронимика

в две строки16. К сожалению, у нее не сохранился левый край, но, по ана­

логии с Эрмитажной, можно предположить, что и он заканчивался остри­

ем 1 7. Рассмотренные выше таблички дикастов с точным паспортом пока­

зывают, что некоторые из них имеют элементы сходства с нашей, однако

точной аналогии не дает ни одна, что заставляет искать место происхожде­

ния ее в других полисах и других областях греческого мира. Синопские

и гераклейские клейма коллекции № 33, откуда происходит и наша пла­

стинка (см. выше), допускают предположение о том, что она могла быть

найдена в одном из центров Северного Причерноморья, поскольку, как

известно, распространение первой группы клейм преимущественно, а вто­

рой —исключительно ограничивается понтийским регионом.

Вполне понятно, что искать следов такого демократического института,

как гражданский дикастерий, на Боспоре не приходится, поскольку, по

единодушному мнению исследователей, к III в. до н. э. он превратился в

монархию эллинистического типа. Если мы далее обратимся к Херсонесу,

то неожиданно натолкнемся на один интересный памятник, не привлекший

к себе должного внимания исследователей. В 1937 г. при раскопках элли­

нистических жилых кварталов была найдена прямоугольная бронзовая

пластинка дл. 7,5 и шир. 1,8 см, на одной стороне которой оттиснуто рель­

ефное изображение дельфина вправо, а на другой —исполненная точечным

наколом дву строчная надпись: Ά ρ τ β μ ίδ ω ρ ο ς Α ιοσκδρώ α. Издатели да­

тируют ее широко: III—II вв. до н. э.18, по палеографии эта дата, скорее

всего, должна быть сужена до III в. Дорийская огласовка генитива патро­

нимика указывает на то, что табличка принадлежала гражданину Херсонеса19. И хотя на ней нет обычного номера отделения суда, мы, думается,

вправе с большой долей вероятия считать ее пинакионом дикаста20 шш,

по крайней мере, булевта. Но коль скоро синхронная Эрмитажной табличка

из Херсонеса полностью отличается от нее по форме, следует продолжить

поиски происхождения первой в других полисах Причерноморья.

Об устройстве судопроизводства Тиры нам пока ничего не известно,

зато для Ольвии в этом отношении мы располагаем уже довольно бога­

тым материалом. & договоре Милета и Ольвии, повторно фиксированном

вскоре после 329 г. до н. э.21, упоминается δημοτικον δ ικ αστήριορ, т. е.

отделение суда в том и другом полисе, где разбирались дела граждан. Из

Ольвии же происходит свинцовая пластинка с надписью, по-видимому,

13

III в. до н. э., определяемой как письмо судье22. Начинается оно словами:

’’Точно так же, как мы не знаем тебя, мы не знаем, как выступят по новому

процессу... (следует список имен)”. В конце письма анонимный автор

обещает судье за какие-то действия, воспрепятствующие даче свидетель­

ских показаний поименованных лиц, взятку (Upιστόν [δω]ρον ?). Из со­

держания документа следует, что в Ольвии в это время применялась же­

ребьевка дикастов перед судом, что предполагает использование клеротерия. Вот почему составитель письма, не зная заранее, кто будет засе­

дать по интересующему его делу, вероятно, попросту подбросил свое по­

слание в одно из отделений дикастерия2 3.

Наконец, самые важные для нашей темы материалы дали раскопки

ольвийского здания суда — дикастерия. В нескольких его помещениях и

во дворе было обнаружено большое число граффити и дипинти на простых

амфорных черепках с мужскими именами — одиночными либо списками

в пять имен, предварительно определяемые как черновые наброски соста­

ва коллегий магистратов24. Кроме них, сотнями попадались небольшие

глиняные кружки, многие из которых имели отверстия; они интерпрети­

рованы исследователями здания как псефы, служившие для голосова­

ния25. Эта интерпретация замечательно подтвердилась в 1969 г. находкой

в одном из подвалов дикастерия двух настоящих бронзовых псефов, стер­

жень которых имеет отверстия. Единственное их отличие от аттических

в том, что на дисках их не вырезано, как в Афинах, ΨΗΦΟ Σ ΔΗΜΟΣΙΑ, в

прямоугольном клейме рельефно отчеканено ΙΕΡΑ 26. Очевидно, либо

данные псефы служили для голосования по особо важным процессам,

связанным с религиозными преступлениями, либо —что менее вероятно —

ольвийский дикастерий находился под особым покровительством бо­

жества. По условиям находки и палеографии псефы должны датироваться

второй половиной IV — началом III вв. до н. э. Пока это единственная

находка подобного рода, обнаруженная вне Афин.

Все перечисленные памятники и особенно бронзовые псефы свидетель­

ствуют о том, что, по крайней мере, с IV в. до н.э. ольвиополиты стали во

многом копировать афинскую модель судопроизводства, что косвенно

могло бы указывать и на вхождение Ольвии в V в. до н. э. в Афинскую

архэ, члены которой, как известно, охотно заимствовали отдельные атти­

ческие институты, прежде всего юридические27. Это делает вполне вероят­

ным использование ольвиополитами в IV—III вв. до н. э. бронзовых табли­

чек дикастов и позволяет, учитывая сказанное выше о возможном про­

исхождении коллекции № 33 Русского археологического общества, в пред­

положительной, осторожной форме поставить вопрос об ольвийском про­

исхождении публикуемой пластинки. Ономастика такому предположению

не противоречит, поскольку находящиеся на пинакионе имена неоднократ­

но встречались среди жителей ольвийского полиса в догетское время:

Π ο λ ύ χ υ μ ο ς - ΙΡΕ, 1,№27.2; НО, №71,1.8;

Ά ρ τεμ ιδ ωρος — ΙΡΕ, 1, № 201, ΙΙ.9; граффито на чаше, опубликованное

Э.В. Дилем28 ; неизданное граффито с Березани (Гос. Эрмитаж) ;

Μικος* —точно такого имени в Ольвии пока не встречено, однако на березанских граффити известны родственные женские имена Σ μ ίκ η 29 и

Σμίκ ρ ις (неизданное граффито —КAM).

В итоге я прихожу к заключению о том, что, хотя решающих доказа14

тельств в пользу ольвийского происхождения Эрмитажной таблички дика­

ста и нет, все-таки такую возможность исключать не приходится. Если со

временем раскопки Ольвии дадут аналогичный материал, то он вместе с

публикуемым памятником внесет лишний штрих в историю организации

ольвийского судопроизводства, равно как и в историю ольвийско-афинских отношений классической и эллинистической эпох. Но и в противном

случае он не перестанет быть ценным источником для изучения греческих

судейских табличек, число которых растет с каждым годом.

ПРИМЕЧАНИЯ

I Автор искренне признателен ныне покойной К.С. Горбуновой за любезное раз­

решение опубликовать пластинку.

аСм.: GuarducciM. Epigrafia greca. Roma. 1967. Vol. I. P. 377.

3 Изучение этого интереснейшего материала значительно облегчилось с выходом

в свет статьи: Dow S. Dicasts’ Bronze Pinakia. - BCH. 1963. 87. P. 653-687, - и, особен­

но, фундаментального исследования: Kroll J.H. Athenian Bronze Allotment Plates. Cam­

bridge: Mass., 1972.

'Kroll J.H. Op. cit. P. 8.

5 Подавляющее большинство афинских табличек изготовлены пунсонной техникой,

почему Дж. Кролл резонно замечает, что датировать их по палеографии надо осторож­

но {Kroll J.H. Op. cit. P. 24, f., n. 16).

6Kirchner J. Prosopographia Attica. В. 1903. Vol. II, P. 88. Nr. 10194 = IG II2. 1011.

107. III.

7Kroll J.H. Op. cit. P. 5 -7 . 99.

*Robert L. Etudes anatoliennes. P. 1937. P. 296, s., N 13\ Максимова М.И. Античные

города Юго-Восточного Причерноморья. М.; Л., 1956. С. 100, рис. 13; Dow S. Op. cit.

P. 676; Guarducci M. Op. cit. 1969. II. P. 458, fig. 105; Kroll J.H. Op. cit. P. 270-272,

fig. 309. О датировке его см.: Виноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия в V в. до н. э. - ВДИ,

1981. №2. С. 70, примеч. 41.

9Dow S. Op. cit. P. 676-684; Kroll J.H. Op.cit. P. 272-277, fig. 310-315. Фасосские

пинакиа датируются от середины IV до начала III в. до н. э.

10 Guarducci М. Op. cit. II. Р. 458, fig. 106, Kroll J.H. Op. cit. P. 258, 269.

II Kroll J.H. Op.cit. P. 277 f., fig. 317, 318.

12Fraser P.M. Notes on Two Rhodian Institutions. II. The Rhodian Jury-System//Annual

of the British School of Archaeology, 1972. 67. P. 119-124, pi. 35. Родосские пина­

киа - самые поздние, они датируются эллинистическим и императорским временем.

13Kroll J.H. Op. cit. P. 277, fig. 316.

14

Кроме перечисленных, в некрополях эолидских полисов Мирины, Киме и Пита­

ны было обнаружено несколько десятков бронзовых табличек с именами (многие

из которых палимпсесты) позднеэллинистического времени, но они не имеют обозна­

чения отделения суда и настолько разнообразны по форме, что Дж. Кролл сомне­

вался в их использовании для клеротерия {Kroll J.H. Op. cit-. P. 269).

15Robert L. Collection Froener. P. 1936. Vol. 1. P. 11. N lOu, pl. VI; Dow S. Op. cit.

P. 684-686, fig. 9.

16 По gen. на -о С. Доу датирует ее не на много позднее середины IV в. до н. э.

17 Публикуемый памятник заставляет отказаться от скепсиса Дж. Кролла, счи­

тающего, что Луврская пластина не пинакион, а амулет {Kroll J.H. Op. cit. P. 277,

n. 12). В свою очередь, она опровергает могущее возникнуть сомнение в подлин­

ности Эрмитажной таблички (ср.: Dow S. Op. cit. P. 684). Маловероятно и альтерна­

тивное предположение С. Доу о том, что ушко Луврской пластинки могло служить

Для подвешивания на клеротерии; шип нашего пинакиона показывает, что он кре­

пился в пазу клеротерия.

18Белов Г.Д., Стржелецкий С.Ф. Кварталы XV и XVI. - МИА, 1953. 34. С. 73,

рис. 53.

19

Важно отметить, что дельфин как эмблема или надчеканка постоянно присут­

ствует на херсонесских монетах IV-III вв., причем надчеканка ’’дельфин” доходит

15

только до 230 г. до н. э. {Анохин В А . Монетное дело Херсонеса. Киев, 1977. С. 135 —

142, № 21, 22, 76, 80, 82-86, 88 , 90, 95, 97-102, 107, 112, 114-117). Этот факт поз­

воляет, с одной стороны, рассматривать изображение дельфина на табличке как госу­

дарственный символ, а с другой - уточнить ее датировку.

20 Ср.: подобное замечание П. Фрезера {Fraser P. Op. cit. Р. 121) по поводу отсут··

ствия номера отделения дикастерия на родосских табличках. Предлагаемая атрибу­

ция получает больше веса, если вспомнить такой демократический институт Херсоне­

са, как остракизм; см.: Соломоник Э.И. Некоторые группы граффити из античного

Херсонеса//ВДИ, 1976. № 3. С. 121-124.

21 Schmitt Н.Н. Staatsvertràge des Altertums. München, 1969. Bd. 3. Nr. 408.17.

22Шкропил В.В. Пластинки с надписями из Ольвии//ИАК, 1908. 27. С. 71-73.

Ср.: Диль Э.В. Ольвийская чашка с наговором//Изв. археол. комис. 1915.58. С. 48,

примеч. 1; Книпович Т.Н. Население Ольвии в IV-Ibb. до н. э. по данным эпиграфи­

ческих источников//МИА, 1956.50. С. 122; Виноградов Ю.Г. Древнейшее греческое

письмо с о. Березань//ВДИ, 1971. № 4. С. 79; Bravo В. Une lettre de plomb de Berezan//

Dialogues d’histoire ancienne. P., 1974 . Vol. 1. P. 114 s. Аргументы Э. Диля и Б. Браво

не столь убедительны, чтобы считать надпись наговором, а не частным письмом.

2 3 0 развитии судопроизводства и многочисленных тяжбах в классическое и эл­

линистическое время свидетельствует и довольно большое число как неопубликован­

ных, так и изданных судейских наговоров из Ольвии, см,: Диль Э.В. Указ. соч. С. 40-56.

24Леви Е.И. Раскопки ольвийской агоры и теменоса//Античное общество. М.,

1967. С. 163; Карасев А.Н. Раскопки ольвийской агоры в 1967-1969 гг./КСИА, 1972.

130. С. 37.

2 5 Там же.

26Карасев А.Н. Указ соч. С. 38 и сл., рис. 9,3; Карасев А.Н., Леви Е.И. Исследова­

ния Ольвии после Б.В. Фармаковского//Художественная культура и археология

античного мира. М., 1976. С. 38, 40, рис. 11.

2

7 См.: Виноградов Ю.Г. Синопа и Ольвия... С. 70, сл. и лит. в примеч. 44; ср. с. 89,

примеч. 119. Дискуссию о вхождении Ольвии в Архэ, базирующуюся главным обра­

зом на одном фрагменте закона о мерах, весах и монете {Meiggs R.f Lewis D. A Selecti­

on of Greek Historical Inscriptions. Oxford, 1969. P.45) см.:КарышковскийП.О. Оль*

вия и Афинский союз//МАСП, 1959. 3. С. 57-100 (за вхождение) ; Брашинский И.Б.

Афины и Северное Причерноморье в VI-II вв. до н. э. М., 1963. С. 74-79 (против).

В настоящее время я склоняюсь в пользу ольвийского происхождения фрагмента.

2 8 Толстой И.И. Греческие граффити древних городов Северного Причерноморья.

М.; Л., 1953. С. 45-46, № 63 (Диль Э.В. Указ. соч. С. 46.)

29Штерн Э.Р. Новый эпиграфический материал, найденный на юге России//Зап.

Одесского об-ва истории и. древностей, 1900. 23. С. 26, № 23; В.П. Яйленко склонен

читать это женское имя как Mue η {Яйленко В.П. Граффити Левки, Березани и Ольвии//ВДИ, 1980. № 2. С. 94, № 28).

В.А. ВОРОБЬЕВ

ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ И НЕИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ

В ГРЕЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Становление медицинской терминологии в античной Греции лучше всего

документирует Corpus Hippocraticum. (CH),который содержит свыше 70-ти

книг медицинского характера. Гиппократ мог быть автором лишь несколь­

ких произведений (об этом свидетельствует крайняя разнородность СН по

содержанию, стилю, языку и времени написания). По традиции к подлин­

ным гиппократовским сочинениям относят несколько трактатов: 1 -ю и 3-ю

книги ”Эпидемий”, ”0 переломах” , ”0 вправлении суставов”, ’’Афоризмы”

и некоторые другие. Н. ван Брок ограничивает подлинные произведения

двумя трактатами (”0 вправлении суставов” и ”0 переломах”) 1.

16

Медицинские знания греков можно проследить с микенской эпохи.

Если верить интепретации Р. Янко, табличка PYUn 1314 содержит рецепт

успокоительного лекарства2. Засвидетельствовано слово i-ja-te —Ιοίτηρ, но

в целом лишь этимологический анализ позволяет вычленить некоторые

обозначения частей тела: e-pomi-jo ’плечевые пластины панциря’ KN S 8100,

свидетельствует, что было известно Ζ μ ο ς ’плечо’ и т.д.

Более полно познания греков в медицине находят отражение в гомеров­

ском эпосе. Сравнение анатомической лексики ’’Илиады” и ’’Одиссеи” и

трактата De locis in homine из CH обнаруживает, что среди сотни слов две

трети уже известны из Гомера, хотя не все они имеют ту терминологиче­

скую точность, которую приобретают у Гиппократа. Из оставшейся части

половина имеет параллели в архаической лирике и у Геродота, современни­

ка ранних трактатов СН3.

Некоторые термины, не встречающиеся ни у Гомера, ни в литературе,

предшествовавшей СН, могут получить объяснение в пределах ионийского

диалекта, на котором писал Гиппократ. Отдельные черты языка СН могут

восходить к живому диалекту Коса (например, употребление ποτι в трак­

татах ”0 переломах” и ”0 вправлении суставов”) .

С точки зрения происхождения лексика СН может быть подразделена

на индоевропейскую и неиндоевропейскую. Разумеется, такое деление

не во всех случаях достаточно отчетливо. Происхождение отдельных меди­

цинских терминов остается неопределенным: &δήν,/νος £.’железа’;тр4хт7Хо<г

ш. ’шея’, y&yypouva f. ’ракообразная опухоль’. Е. Фурне относит их к

’’догреческим” , но все они имеют некоторые соответствия в индоевро­

пейских я з ы к а х ,^ ήν сопоставляется с лат. inguen < Qg^-en- ’пах, паховая

опухоль’, также др.-исл. фккг ’опухоль’, ’припухлость’ и фккыеп ’опухший’.

Τ ρ ά χ η λ ο ς, возможно, экспрессивное образование от τρ β χ ω τροχος4 .

Связь y&yypoLiva. с γρόω отмечали еще древние. Однако в пользу этимо­

логии Е. Фурне, который предложил

связывать лат. cancer- ( < *сапсго-)

’рак’ с γά γγρα ινα (субстратное *cancro-l*gangro-)s ,

кажется,

может

говорить семантическое развитие слова ΰηρίον п. (уменьшит, от ΰηρ

’дикое животное, зверь’) . В медицинском языке Гиппократа δηριον имеет

значение ’злокачественная язва’, которая далее в античной медицинской

традиции обозначается словом ΰ η ρ ιω μ α (у Диоскорида, Цельса, Галена).

Связь yotyypaiva с γρ α ω должна быть оставлена для народной этимоло­

гии, хотя не исключена контаминация унаследованного греческим языком

индоевропейского γρ α ω с субстратным словом.

Некоторые слова индоевропейского происхождения вызывают спор

относительно их образования. Например, в композите ερυσίπβλας, чхтос п.

с чисто медицинским значением ’рожа (воспаление кожи) ’ обычно Ιρυσιсвязывают с прилагательным Iputfpoç ’красный’6. Неоправданной кажется

поправка Е. Фурне, предлагающего соотносить первую часть композита с

*ρνω ’тянуть, тащить’7.Сам характер болезни, сопровождающейся покрас­

нением кожи, говорит в пользу связи с êpv&pôç. Как отмечает О. Семереньи8, ëpvot- является параллельной формой к èpvùi-, где #ι- ассибилировалось еще в микенское время; epikorusijo, korisijo, zakusijo = κορνΰιο-,

KopiWio-, Ζα κ υρΰιο-,

Родосский диалект, где ассибиляция конечного *-ti не произошла, демон­

стрирует формы ΙρϋΦιβτ?, €ρυύίβίός.

2. Зак. 1043

17

В соответствии с понятиями современной медицины лексика СН распа­

дается на анатомическую, клиническую и фармацевтическую. Неиндоевро­

пейская (’’догреческая”) лексика у Гиппократа охватывает все основные

разделы медицины.

1. Анатомические термины: σφόνδυλός m. ’позвонок’, σιηγω ν, -όνος f.

’щека, челюсть’, δσφνς, -νος f. ’бедро, поясница’, κουλβο'ς m. ’перикард’,

oiToyyoim.pl. ’миндалины’, μ υ βλοςm. ’костный мозг’, κοτις f. ’затылок’,

λαπάρη f. ’бок’, κ ν λ α η . pl. ’впадины под глазами’, κοτύλη f. ’суставная

впадина’, ipapvyÇ f. ’горло, глотка’, βλβννα f. ’слизь, мокрота’, λάπη f.

’слизь, пена’, σ ίελοί п. ’слюна, синовиальная жидкость’9. Следует заметить,

что древние придавали большое значение соотношению жидкостей и соков

в учении о болезнях.

2. Клиническая лексика: δοάιην, ηνος ,m.’фурункул’, κιρσός m. ’расши­

рение вен, варикоз’, ηπιαλος m .’озноб’, λή θα ρ γος f. ’летаргия, летарги­

ческая лихорадка’.

3. Лекарства и лекарственные растения (наиболее обширная группа) :

Oίμvyδoίλov п. ’миндаль’, αράχνη f. бот. Heracleum sphondylium, σίδη f.

’гранат’, καχρυ п. ’плод ладана’, κυπβρος m. ’купырь’, ρβφανος f. ’редька,

капуста’, κίστος m. ’вид розана’, κώνβιον п. ’цикута’ и др.

’’Догреческим” медицинским терминам в СН можно противопоставить

индоевропейскую, по происхождению лексику: καρδίη f. < * fyd-,

и.-е.

*&erd- ’сердце’; %παρ, -ατος η .<ieq%r, ieq^%tos,H.e. nom. *jeq%ifct) ’печень’;

y o w , yàvoLTOç, эп. yovvaroç η. < *gonu, §onHçtos,Hs&. *gen-l*gon-/*gn-eu’колено’; σπλην σπληνός m. ’селезенка’, а также σπλάγχνα n. pl. ’внутрен­

ние органы (сердце, печень, легкие, почки) , внутренности’ и др.

Характерно, что анатомическая лексика в СН имеет в основном индо­

европейскую этимологию, за исключением наименований некоторых жид­

костей в организме (βλέννα, λ ά π η ). Можно отметить, что словами индо­

европейского происхождения обозначены внешние органы, а также те

внутренние органы, которые играли большую или меньшую роль при

жертвоприношениях и гаданиях по внутренностям. Неиндоевропейская

по происхождению лексика показывает внимание ’’догреческой” медици­

ны к строению и функционированию человеческого организма. Следует,

кроме того, иметь в виду, что названия внутренних органов могли прийта

через разные языки-посредники. Так, βρόγχος ш. ’горло, гортань, глотку’

можно было бы сопоставить c<papvy% f/горло, глотка’, реконструируя для

первого *g“i7}gh- или *bp}gh-, для второго *g 4hr$g- или *bh]&g-.

Эти синонимические обозначения для горла почти укладываются в

отмеченную В. Георгиевым модель соответствия τύμβος — τάφος (ср.

# α π τω ), где только второй из синонимов соответствует исторической

фонетике греческого языка, а первый заимствован из языка, в котором

индоевропейская форма отразилась по иным фонетическим законам

(m > ит, b h > b ) .

В слове φapυyξ можно реконструировать подобную оппозицию: φoιpvyξ

(ζ > аг, п > и п , но bh > ph) , в слове βpόyχoς наблюдается иное отражение

сонантов (ζ> го в соответствии с эолийской и микенской традициями,

п > п в позиции после гласного). Обращает на себя внимание метатеза при­

дыхания, будем ли мы восстанавливать: *bhpzg- наряду с *bmgh- или же

более правдоподобное —*g^hx$g- наряду с *g^^gh-.

18

Следуя модели В.Георгиева, которую не отвергают начисто и противники

теории индоевропейского субстрата в греческом языке, можно считать,

что данные слова могут быть предположительно возведены к праформе

*gH (h)ryg(h), несомненно, соотносящейся с корнем *g%er- ’пожирать’,

представленным в греческом языке глаголом βιβρώσκω. Наличие суффик­

сального или инфиксального -п- можно объяснить только исходя из влия­

ния недошедшей презентной основы с назальным инфиксом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Van Brock N. Recherches sur le vocabulaire medical du grec ancien. Soins et guérisons.

P. 1961. P. 59, n. 2.

2 Janko R. PY Un 1314: Herbal remedies at Pylos. - Minos. 1981, N.S. 17, F. 1.

P. 30-34.

3 Irigoin J. La formation du vocabulaire de Fanatomie en grec du mycenien aux princi paux traités de la collection hippocratique//Hippocratica. P., 1980. P. 249.

4 Chantraine IV -I.P . 1130.

5 Fumée E J. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen.

The HaguejParis. 1972. S. 129.^

/

6 Frisk I. S. 570: Szemerenyi О. Рец. на кн.: Chantraine P. Dictionnaire étymologique

de la langue grecque//Gnomon, 1971. Bd 4 3 ,1.1—II. S. 668.

1 Fumée EJ. Op. cit. S. 214. Anm. 60.

8 Szemerenyi O. Op. cit.

9 Для этого слова O.C. Широков недавно предложил и.-е. этимологию, опираясь

на сопоставление с арм. Îotîk4(ÙIupoKoe О.С. Греко-армянские лексические встречи

и проблема малоазиатской прародины//Сравнительно-исторические и сопоставительно­

типологические исследования. М., 1983. с. 143).

Л.А. ГИНДИН

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЯЗЫКА ДРЕВНИХ МАКЕДОНЦЕВ

Вопрос о генетической принадлежности языка древних македонцев более

ста лет остается одной из наиболее дискуссионных проблем древнего бал­

канского языкознания1. На протяжении всего времени решение данной

проблемы при известных оговорках формулируется, как правило, альтер­

нативно: это или своеобразный греческий диалект, или самостоятельный

палеобалканский язык наряду с иллирийским, фрако-дакийским и т.п.

К тому же не всегда учитывается, что в процессе изучения реликтового

языка мы не вправе отказываться от экстралингвистических обстоя­

тельств2. Последние в совокупности наводят на мысль о двух аспектах

в этнической истории древних македонцев.

Во-первых, это история племени ЫакеЬорея (или Макеты), по традиции,

восходящей к Геродоту, обычно отождествляемого с дорийским племенем

U axedvov eâvoç

(Hdt. I, 56; VIII, 43), ср. дпеллатив μακβδνος ’высокий,

стройный (о дереве)’. Упомянутые македны переселились в центральную

Грецию из северо-восточной Фессалии. В этом районе Фессалии есть основа­

ния видеть древнейшую территорию обитания македонцев, первоначально

Действительно входивших в одну племенную группу,с македнами, но рано

обособившихся и, вопреки общему движению греческих племен к югу,

19

двинувшихся на север, к эпицентру своего исторического расселения

в долине р. Галиакмон3. Третьей ветвью той же племенной группы, со­

держащей в этнонимах основу μακ- (ср. дор. μακος ’длина’) , возможно,

являлись Μάγι^τβς, продвинувшиеся к Эгейскому побережью Фессалии;

их название А. Тойнби выводит из *Μακ-δΐΜ7τ-4 . Для Гесиода (Eoae. Fr.7)

македонцы и магнеты — два братских племени, восходящих к праматери

Тии (βνΤα) и связанных с потомками Эллина лишь кузенным родством.

Сам этноним Македорея образован аналогично северобалканским формам

типа Μυγδο^βς и пр. с выделением элемента -δων, -δορ-, равного фриг. Γδω>-,

греч. χ&(3ν ’земля’, и правдоподобно толкуется ’жители высокой земли’,

указывая на древние фракийские связи племени5. История македонского

переселения на север отразилась в македонской версии фессалийского

предания о первых царях, носивших имена Кορωνος и Кaxvevq ( = макед.

Кάρανος и Кoiveôç) 6. В македонской версии изгнанный братьями Κάρανος

( = лак. κάρανος ’вождь’) уходит к царю Фракии Киссею (Κισσβίΐς). Тот

обещает царство за помощь против врагов, но после обманывает и пытается

погубить Карана. Однако Каран побеждает Киссея и основывает Македон­

ское царство. Здесь отражен второй аспект древнемакедонской истории —

история страны, подпавшей под власть македонцев при первых Аргеадах,

лежащей в центре палеобалканского региона, resp. индоевропейской пе­

реходной зоны, между греками на юге, фрако-дакийцами, иранцами и т.д.

на востоке и северо-востоке, иллирийцами, кельтами, италиками, герман­

цами и пр. на западе. По-видимому, наряду с землями пелагонов, миг донов

и т.д. эта страна включала прародину фригийцев и ареально близких им

протоармян7. Как показал еще О. Гофманн, расселившиеся здесь македон­

цы не порывали связей с греками Эллады. Их язык

по ряду фонетических

признаков обнаруживает определенную близость с диалектами Фессалии8.

С другой стороны, все исследователи признают наличие в древнемакедон­

ском глоссарии значительного количества военной и административной

терминологии, частично заимствованной из греческих диалектов, в том

числе из диалектов Аттики и из эллинистического койне, частично созда­

вавшегося по греческим образцам в самой Македонии9. Это уже третий

аспект этноязыковой истории древних македонцев. Однако у нас до сих

пор нет надежных критериев для выделения ареальных заимствований

из северно-греческих диалектов (на теоретическую необходимость такого

выделения справедливо указывает Р. Кроссланд10) . Поэтому статус языка

приходится определять, исходя из всей совокупности дошедших лексем с

выявляемыми для них изоглоссами и характеризующими их фонетически­

ми особенностями.

Прежде всего бросаются в глаза изоглоссы, соединяющие язык древних

македонцев с такими далекими друг от друга разновидностями греческого

языка, как лаконский диалект и гомеровский эпический язык. Восстанав­

ливаемые таким образом формы и их значения иногда прямо проецируются

на протогреческий уровень. В частности, так можно квалифицировать наз­

вания царской дружины и дружинника: др.-макед. Εγημα ’царская дружина’

(Xen., Tit. Liv. Polyb., Arr., Hes., Eust. и др.)с — лак. ’передовой отряд’

при атт. Т77€μων, дор. ανέμων ’вождь’1 1 от

ηγεομαι, дор. αγβομαί ’идти

вперед, предводительствовать, начальствовать и пр.’; то, что речь идет имен­

но о греческой семантической инновации, подтверждается значениями ин20

доевропейских соответствий: лат. sâgio ’тонко ощущаю’, ’чую’, гот. sokjan

’искать, нападать’, др.-ирл. saigin ’разыскивать, искать’, может быть, хетт.

sak-f}i ’знать’12; др.·-макед. βτάφος ’член дружины’ (Athen., Polyb. и др.) гом. ίταρος то же, *s(w)etr- ’свой человек’ при €της ’родич’ (этимологи­

чески ’свояк’, т.е. ’свой не по крови’) = др.·-русск. сватъ и т.д.13; собствен­

но македонской инновацией является значение ’член конной дружины’,

потребовавшее для пехотинца особого обозначения πβζβταφος (Arr., Demosth., Pollux)14.

В других случаях этот язык сохраняет такие формы и значения, которые

лишь реконструируются для протоГреческого языкового состояния. Так,

на основании слов δυσ-θανης ’умерший безвременной смертью’, δισ-θανης

’дважды умирающий или умерший’15, άρτί-θανης ’только что умерший’

восстанавливается 'форма *θάνος ’смерть’16. Эту реконструированную

форму отражает др.-макед. δάνος ’смерть’, засвидетельствованное у Плу­

тарха (Мог. 22 с: ... pcyedavrj, κακοθάνατος eonv êibevac δάνον yàp Μακβδόνβς

τον θάνατον καλοΰσι) в его комментарии к гомеровскому эпитету Елены

βνγ€δανός (Т 325). Если современные исследователи производят эту форму

в значении ’бросающий в дрожь’ (букв, ’леденящий’, ’ужасный’ от piyeco

’леденеть, цепенеть от ужаса и пр.’ через постулирование субстантива

*piyedu)V и причисляют ее к той же словообразовательной модели, что и

ουτιδανός ’ничтожный’, ληθβδανος ’несущий забвение’17, то Плутарх выде­

ляет -δανος в качестве второй части композита, переводимого им

κακοθάνατος ’несущая злую смерть’. О том, что др.-макед. δάνος отнюдь не

изобретение Плутарха, как думает Ж. Каллерис18, может свидетельство­

вать др.-макед. δανων ’убийца’ (κακοποιών, κτβΐνων' Μακβδονβς — Hes.19);

ср. греч. причастие аориста θανών ’умерший, убитый’ < и.-е. *dhwri2-ont’смертельный’20, ср. упомянутое δνσθανης, но δνσθάνατος ’причиняющий

безвременную смерть’. Относительно самого ϊ>νγ€δανός не исключена воз­

можность сохранения в языке Гомера своего рода ’’македонизма” в виде

основы композита, позднее осмысленного в рамках греческой слово­

образовательной системы, но первоначально отражавшего древнейшую

протогреческую форму данного субстантива.

Большой интерес в означенном плане может представлять др.-макед.

αργίπους* αετός. Μακβδονβς (Hes.). Оно поразительным образом ”Laut für

Laut” , по выражению Гофманна, формально тождественно в первой части,

при идентичности семантики, ъец.г^руа ’sich streckend (im Laufe oder Fluge),

eüend’ —эпитету хищной птицы (орла, сокола - syéha)21, авест. vrvzi-fya

’орел’ (ср. ϋ,ρξιφος' αετός παρά Πβρσαις — Hes.), арм.arcui (< *arci-wi)TO

же22, далее греч. (начиная с Гомера) цельнолексемное соответствие

αιγι-π(ος ’коршун, ягнятник’, вероятно, к *αργυ-πνος под влиянием 8с£

’коза’ и γόψ ’коршун’2 3.

Приведенная изоглосса, в случае достоверности, дает право рассматри­

вать древнемакедонское слово в качестве пережитка того периода, когда

протогреки, наряду с индоиранцами и армянами, образовывали единый

протоисторический ареал (Северо-Западное Причерноморье - северовосток Балкан) до прихода греков в центральные части Балканского

п-ова24.

Перейдем к протогреческим пережиткам на фонетическом уровне.

Здесь, по-видимому, до сих пор сохраняет убедительность мнение Креч21

мера, что отражение этимологических придыхательных в виде звонких

в греческой передаче македонских глосс более, чем показания собствен­

но протогреческих диалектов, позволяет представить протогреческое

(близкое к праиндоевропейскому) состояние2 5.

Попытка Г. Хадзидакиса доказать вторичный характер древнемаке­

донских звонких по отношению к греческим глухим придыхательным

не кажется убедительной, поскольку требует спонтанного, не зависящего

ни от каких позиционных условий преобразования одной из серий смыч­

ных26. Причем признание подобного преобразования представляло бы

практически отказ от идеи греческой инновации в процессе оглушения

звонких придыхательных и ставило бы по этому важнейшему параметру

язык древних македонцев на один уровень с обычными греческими диа­

лектами. Типологические данные —слияние звонких смычных и придыха­

тельных в один ряд в балтийских, славянских, кельтских, иранских, повидимому, частично в иллирийских и фрако-дакийских диалектах — го­

ворят в пользу изначальной артикуляторной близости указанных рядов

смычных и подтверждают древность македонского состояния в качестве

протогреческого пережитка. Четкие корреспонденции типа греч. Фεροια ~

др.-макед. Βέροια, греч. Φίλιππος ~ др.-макед. Βιλιππος, греч. κεφαλή ’голо­

ва’ ~ др.-макед. κεβαλή (Maced.)* κεφαλή (Hes.) (возможно, заимствование

из греческого при собственно македонской форме Ύαβαλάν (Maced.)· Ι^κεφα·

λον, η κεφαλη(ν) — Hes.) и пр. (специально St. В.; Et. М. 195, 36, s. ν. Βέροια,

с указанием на замену φ на β в македонском, и др. источники) скорее скло­

няют к мысли, что разница заключается в способе артикуляции смычных

придыхательных данной серии: в языке древних македонцев они продол­

жали произноситься звонко, а в греческих диалектах метрополии в резуль­

тате инновации — глухо, может быть, не без воздействия до греческих

’’средиземноморских” субстратных языков. Поэтому греческая фиксация

κεβαλή, видимо, закономерно отражала туземное *kebhalê — единственно

возможное в устах древних македонцев произношение греч. κεφαλή27.

Подобным же пережитком протогреческого состояния в языке древних

македонцев предстает сохранение s в интервокальном положении. К сожа­

лению, эта черта устанавливается на основе единственного бесспорного

примера: др.-макед. aXifa* ή λευκή των δένδρων. Μακεδόνες (Hes.), видимо,

’серебристый тополь’2 8 ~ др.-в.-нем. élira ’ольха^ гот. в исп. alisa то же,

русск. ольха29 < праслав. *о1ьха < *olisa, лит. alksnis то же, лат. alnus <

*alsnos то же и т.д. , причем древнемакедонское слово явно заимствовано

из географически близких языков, располагавшихся к северу от балкан­

ского ареала расселения древних македонцев (см. ниже) и, что особенно

показательно, не обнаруживает каких-либо следов в древнегреческом.

Однако, кажется, имеется возможность добавить еще один яркий пример

на сохранение -s- в древнемакедонском, если признать весьма правдоподоб­

ную этимологию глоссы τελεσιάς· Μακεδονική δ'ϊοτΧν αΐίτη η δρχτ?σις...

(Athen. XIV, 629d), согласно Гофманну, вид военного танца31 < и.-е.

*Jdfel-es-iiï(s). ср. греч. τέλος ’конец, цель и пр.’ < и.-е. *kVeles-, далее пра*

слав. *kolof gen. kolese < и.-е. *k%oles ( = греч. πολος ’ось’, ’круговой путь,

оборот и пр.’) ; к семантике др.-макед. глоссы см. с.-хорв. kolo ’круг,

вид танца’, др.-инд. carati ’двигается, шатается и пр.’32. Таким образом,

сохранение -s-интервокального, как, возможно, и звонкоко придыхатель22

но го (или его деаспирация), вопреки мнению X. Барича33 и др., отнюдь

не отрывало языка древних македонцев от протогреческого диалектного

континуума. Вместе с тем для объективного суждения о статусе языка

древних македонцев явно недостаточно основываться на утверждении ге­

нетической близости этого языка resp. этноса к греческому (особенно к

дорийскому диалекту) на уровне протогреческой диалектной общности.

Как уже говорилось в экстралингвистической части, этническая история

племени македонцев, исключительно рано оторвавшихся от протогрече­

ского племенного континуума (terminus ante quem — датировка критомикенских табличек, т.е. XV в. до н.э., стереотипно греческих в отношении

и.-е. MA и интервокального s) , сложилась таким образом, что они населили

территорию в центре палеобалканского ареала, где оказались в историче­

ский период на пересечении северобалканских и собственно греческих

ареальных влияний. Поэтому статус языка древних македонцев следует

рассматривать, по крайней мере, в двух аспектах: не только генетическом,

но и ареальном, —в соответствии с чем этот язык обнаруживает достовер­

ные и сравнительно многочисленные сближения с языками северных Бал­

кан34. В ареальном отношении особенно показательны следующие фонети­

ческие наблюдения. С одной стороны, в крайне ограниченных реликтах

древнемакедонского языка известны случаи с оглушенной артикуляцией

придыхательных, аналогично греческому, причем в словах с надежными

северобалканскими параллелями, например, др.-макед. эпиклеза Ареса:

Θαυμος (вместо Θονλλος ?35 или Θαύλως ?36) î? Θαυλος* ’'Αρης Μακβδονυος

(Hes.), стоящее в том же словаре перед чисто греч. θαννον θηρίον ’зверь’;

Θαίίλια [nom. pl.]· ίορτη αχθέισα

υπο Krearov ήар' ο καί θαυλίξει,ρ [φασΐ\

Xeyew τους Αωριέΐς 37 ’праздник, введенный Ктеатом, по нему, известно,

дорийцы говорят и θανλίζβιν’ (Hes.); Θανλων&αΐ' Ίβνος *ddayevu>v Άθηνησι

’род коренного населения в Афинах’ (Hes.), который, согласно Нильсо­

ну38, руководил церемонией Буфоний.

В плане идеи незакономерного оглушения придыхательных в данных

македонских глоссах особый интерес представляют иллирийские мест­

ные имена Δαυλία, Δανλίς39 и глосса Гесихия: ΔαυλΓς* βορτη lv *Αργεί

’праздник в Аргосе’. Та же /-основа в меонийском эпитете Гермеса

Κανδανλα (voc.) = κυνάηχρ. ’душитель пса’ или ’пес-душитель’, согласно

Hipponax, fr. I; ср. Κανδαυλας' ‘Έρμης η Ήρακλης (Hes.), Κανδ αυλής —лич­

ное имя в Малой Азии40; непроизводная и.-е. корневая основа *dhau-f

в фриг. ôa[F]oç ... υπο Φpυyωv λύκος ’у фригийцев волк’ (Hes), ср. праслав.

*daviti, греч. θώς> θω[¥]ος ’шакал’, ср. фрак, эпитет Ареса у крестонян

Κανδ&ων, Κα^δαίος (Lycophr. Alex. 328,937,1410)41, фрак, этноним Aaot42 ,

лат. Faunus43 . С другой стороны, в языке древних македонцев прослежи­

вается влияние северобалканских языков с тенденцией к передвижению

согласных даже в словах, претендующих на статус протогреческих пере­

житков: άρκ6ν' σχολήν. Μακβδόνβς ’досуг, праздность’ (Hes.) ^треч. àp jiç <

4[F] εργος ’бездеятельность, праздность’ (начиная с Илиады) 44 ; κομβους'

άδόντας yoμφvoυς ’коренные зубы’ (асс. pl. — Hes.) ^ греч. γομ ^ι ’гвозди’,

’шипы’, начиная с Илиады —’колышки’, ’’звук в звук” совпадает с др.-инд.

jambha = слав. *zçbb = лтш. zùobs, ср. тох. А кат, алб. dhemb —все со значе­

нием ’зуб’45; следующий пример замены звонкого зубного глухим, сопутствуемый развитием глайда, менее надежен,т.к. не вполне ясен характер

23

начального гласного: κάναδοι (Maced.) σιαγόνες, jvoB ol ’челюсти’, ’щеки’

(Hes.) —греч. γνάθοι то же46, но ср. без распространителя греч. yewç то же,

лат. gêna ’щека’, др.-инд. hanuh ’челюсть’47; кроме того, Георгиев указы­

вает на необходимость учитывать в качестве македонского слова κνουδάλλβταϊ κνήθβται (Hes.)’скребет, расчесывает’, греч. κνηθω ’скребу и пр.’,

лит. kandu ’кусаю’48; к этому разряду фонетических явлений можно от­

нести αβροντβς*δφρυς. Мακεδώ^ες ’брови’ (Hes.) (в другой записи глоссиро­

вано формой мн. ч.)49, греч. οφρυβς то же, если не объяснять вслед за Гофманном (ibid.) и др., опиской переписчика наличие Т майускульного в ис­

ходе основы на месте F после глайда

u-дифтонга, ср. ΐίβροτες по СугШ.

(Schmidt. IV, 352); аутентичность письменной фиксации глоссы Гесихия

может быть поддержана др.-русск. локализмом бруди мн. ’волосы на

лице, растущие от виска к щеке’50.

В лексике еще яснее ощутимы результаты автономного развития языка

древних македонцев, проходившего под постоянным ареальным воздей­

ствием со стороны северобалканского языкового окружения, о чем прежде

всего свидетельствуют негреческие проникновения из палеобалканских

языков (или через их посредство) в этот первоначально протогреческий

диалект. Бще Гофманн отметил очень важный в лингвогеографическом

отношении момент: почти все немногие дендронимы в языке древних

македонцев негреческого происхождения, - и указал, в частности, помимо

рассмотренного выше Ήλιξα ’серебристый тополь’, на ΐλα£* V πρίνος ώς

•Ρωμαίοι καί Μακεδο^ες ’падуб у римлян и македонцев’ (Hes.) = лат. ilex

то же 51. Добавим к ним: γράβων φανός ... ’факел’, ypafiuiv eorw то πρίνων

η δρνίνον ξνλον, ο ... εξάπτεσΑαι καί φαίνενν τόΐς οδοιπορουσιν Αράβων ’это ку­

сок [полено, палка] каменного дуба или дуба [обыкновенного], кото­

рый ... прикрепляют и светят путникам’ (Amerias у Athen. XV 699е)52 ~

умбр. (< иллир.) Grabovius - эпитет Юпитера в Игувинских таблицах

’*дубовый’53, др.-прусск. wosi-grabis

’бересклет, Spindelbaum’, праслав.

*grabb,*grabina ’граб, Carpinus betulus’ и пр.54; ^foç· Vkq παρα Македбош

’лес’ (Hes.) ~ греч. δξύη ’бук’55, алб. ah (< *ask- или *osk-)· то же, арм.

hac'i(< *oskija) ’ясень’, др.-в.-нем.ask то же, др.-исл.askr56.

Итак, проделанная в направлении, намеченном Кречмером, работа при­

водит нас к следующему выводу. Вопрос о статусе языка древних маке­

донцев может и должен решаться в динамическом взаимодействии двух

аспектов проблемы: генетически — это чрезвычайно архаический прото­

греческий диалект, ареально — оригинальный язык центрально-балкан­

ской зоны, достаточно четко отграниченный от других реликтовых язы­

ков Балканского п-ова57.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Обзор основной литературы см.: Katific R. Ancient languages of the Balkans. The

Hague* Paris, 1976. Vol. I. P. 100-116; из новейших работ cm,: Kôdderitzsch R. Brygisch,

PSonisch, Makedonisch//BanKaHCKO езикознание, 1985. T. XXVIII, № 4. C. 17-41, с при­

знанием древнемакедонского особым древнебалканским языком, ’’сильно грецизированным”.

2 Справедливое суждение на этот счет см.: Crossland R.A. Linguistic problems of the

Balkan area in the late prehistoric and early classical period//Cambridge Ancient History.

Ed. 2. 1982. III. P. 834 (отдельный оттиск).

24

3 Hammond N.G.L. A history of Macédonien. Oxford, 1972. Vol. 1. P. 273-276; Toyn­

bee A. Some problems of Greek history. L., 1969, P. 64-86.

4 Toynbee A. Op. cit. P. 6 6 .

5 Гиндин J1А . Элемент -δων-, -δον- в реликтовых языках Балканского п-ова//Сб.

в чест на акад. В. Георгиев. С., 1980. С. 180-182; еще ранее Хаммонд, не вдаваясь

в этимологические тонкости, заметил, что этноним Мακ€δ<$ν€ς ’высокие’ должен тол­

коваться исключительно в смысле highlanders, см.: Hammond N.G.L. Op. cit. P. 309.

6 Основные источники: Hygin. Tab. 219; Euphorion. Fr. 24; Paus. IX. 40, 8 ; Justin.

VIII. 1.7. Подробный анализ предания см.: Hoffmann О. Die Makedonen, ihre Sprache

und ihr Volkstum. Gottingen, 1906. S. 123 —126; Daskalakis A. The Hellenism of the an­

cient Macedones. Thessaloniki, 1965. P. 98-110.

7 К истории расселения македонцев см.: Hammond N.G.L. Op. cit. P. 430-441;

Toynbee A. Op. cit. P. 136-161; Daskalakis A. Op. cit. P. 8-13; Cloché P. Histoire de la

Macedoine jusque l’avenement d’Alexandre

le Grand. P., 1960. P. 29-31 ;o фригийцах и

бригийцах (ΒρΤγες — Hdt. VII, 73; Strabo. VII, 295, 330 и пр.: Βρυγοι —Hdt. VI. 45;

VII, 185; Bpvyoi καί Bpvyeq - Strabo. XII, 550и др. авторы) в Македонии см.: FickA.

Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas. Gottingen, 1873. S. 408—410;

Hammond N.G.L. Op. cit. P. 407-414; Haas O. Das Problem der Herkunft des Phryger

und ihrer Beziehung zu den Balkanvolkern//Acta antiqua, 1970. XVIII. S. 31-69 и др.

его работы.

8 Hoffmann О. Op. cit. S. I l l , f. (анакопа предлогов, переход о > м).

9 Ibid. S. 83; специально об отношении языка македонцев к койне - S. 23-33;

KallerisJ. Les anciens Macédoniens. Athènes, 1954. Vol. I . , passim, с попытками объяс­

нить значительную часть чисто греческих элементов на базе самого македонского,

который он считает, в свою очередь, обычным греческим диалектом (Р. 288 и др.) ;

Crossland R.A. Op. cit. P. 844; f.; Katiïic R. Op. cit. P. 109.

10 Crosslahd R.A. Op. cit. P. 845, f.

11 Впервые об общегреческом,

точнее протогреческом характере формы ίγημα,

см.: Hoffmann О. Op. cit. S. 85, f; также Kalleris J. Op. cit. P. 80 s.

12 Frisk I. S. 621, f.; Chantraine II. P. 405, s. и др. словари.

13 Frisk I. S. 581, f.; Chantraine II. P. 381, s.; Фасмер III. С. 570; 338, s. v. посетить,

которое ”по-видимому,... от *<£тъ ’гость’ ” = Ψίτης.

14 Hoffmann О. Op. cit. S. 76,115,118—121; ibid. S. 93 - об общем для македонцев

и магнетов празднестве *Егαιρ fee ta в честь Зевса (Ζευς ^Εταιρβως); Daskalakis A. Op.

cit. P. 31, s.

15 Специально о гомеровском гапаксе δισθανέες см.: Гиндин Л А . Ритуально-мифо­

логический смысл X песни ’’Одиссеи’’//Balcanica. Лингвистические исследования. М.,

1979. С. 197.

16 Hoffmann О. Op. cit. S. 75, f.; против без аргументации: Chantraine II. Р. 423;

также ср.: Boisacq. Р. 333 (« ирл., du(i)ne, галл, dyn ’смертный’ < пракельт. *dunjos).

17 Chantraine P. La formation des noms en grec ancien. P.^1979. P. 362;Chantraine,

I V - 1. P. 937. Schwyzer E. Griechische Grammatik. 4 Aufl. München, 1968. Bd. I. S. 530.

18 KallerisJ. Op. cit. P. 143-147.

19 Глосса Гесихия привлечена уже О. Гофманном (Op. cit. S. 76); там же об аутен­

тичности фиксации δαν&ν.

20 К реконструкции см.: Рокоту I. S. 266; Frisk I. S. 653; Chantraine II. P. 423;

Schwyzer E. Op. cit. S. 362.

21 Grassmann H. Worterbuch zum Rig-Veda. 4. Aufl. Wiesbaden, 1954. S. 279, 1418.

32 HoffmannO. Op.cit. SAS 9f.; Frisk I. S.132,33;

Chantraine I. P. 104, Ъ\\МаугЬоfer I. S. 120. О. Гофманн (ibid.) предлагает весьма аргументированную конъектуру

нотации др.-макед. ϊργί-πους, правя его на * âpyC-πο-ς, из которого первое возникло

под народно-этимологическим воздействием греч. αργ'ττους в гом. άργίποδας

κύνας

'быстроногих собак’ - Ω 2 1 1 ; к трансформации второго компонента ср. ττώλυπο-ς,

обычно употребляемое в форме πουλύ-πους, -ποδος (е432)и т.д. (Frisk И, S. 434); из­

ложение другого, на наш взгляд менее убедительного, толкования в качестве квазимакедонской глоссы άργι-πους как ’белолапый’ (по цвету перьев вокруг ног) см.:

Kalleris J. Op. cit. P. 239, с лит.

13

Frisk I. S. 33, 132; Рокоту I. S. 64, 854, f., cp. Chantraine I. P. 31; специально о

правомерности эмендации Гофманна см.: Гиндин Л А . Проблемы лексикологии в

словаре Гесихия и этимология//Этимология 1984. М., 1986. С. 4 0-43.

25

24

Включение данной глоссы в дошедшей фиксации в число ’’древнемакедоногомеровских изоглосс” (см.: Нерознак В.П. Палеобалканские языки. М., 1978. С. 171)

неправомерно, поскольку в неисправленном виде глоссовое àpyCnovq - обычное древ­

негреческое слово, что и утверждает Каллерис в соответствии с своей этимологией,

изложенной выше (см. примеч. 22).

2 5 Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Gottingen,

1896. S. 287, f.; то же ср.: Georgiev VI. La toponymie ancienne de la peninsule Balkanique

et la thèse méditerranéenne. Sofia, 1961. P. 28.

26

Hatzidakis G.N. Zur ethnologie der alten Makedonen//IF, 1900. Bd. XI. S. 318, f.

такж еDaskalakis A. Op. cit. P. 63, s.

2 7 Относительно закономерности передачи через греч. β др.-макед. *bh весьма

убедительно см.: Kretschmer P. Op. cit. S. 287-288.

28 По поводу такой идентификации фитонима см.: Kalleris J. Op. cit. P. 90, с лит.