Биология ТЕМА: «Растения

advertisement

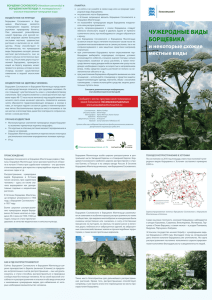

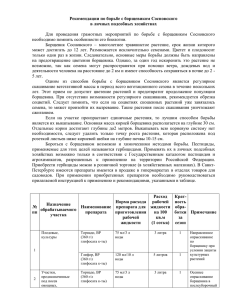

МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа №1» Биология ТЕМА: «Растения-агрессоры. Борщевик» Выполнила ученица 11 «а» класса Пѐхова Дарья Руководитель учитель биологии Фальш Елена Николаевна р.п. Шаховская Московская область 2012 г. СОДЕРЖАНИЕ. 1. Введение. 3 2. Основная часть. 3 2.1.Виды борщевика и их использование. 4 2.2 Борщевик Сосновского. Ботаническое описание. 5 2.3. Влияние борщевика на окружающую среду. 8 2.4. Опасность для человека и первая помощь при поражениях. 9 2.5. Распространение. 11 2.6. Выбор методов и планирование мероприятий по искоренению нежелательных зарослей растений борщевика Сосновского. 12 2.7. Методы борьбы. 13 а. Ручное и механическое уничтожение. 14 б. Обработка гербицидами. 15 в. Применение затеняющих укрывных материалов. 17 г. Сжигание. 18 д. Использование ремедиаторов. 19 е. Разведение природных вредителей. 2.8. Распространение борщевика Сосновского в Шаховском районе. 20 3. Заключение. 20 2 1. Введение. Во всѐм мире остро стоит проблема заносных чужеземных растений, которые расселяются по вине человека и часто вытесняют местные виды. Вторжение таких видов приводит к «флористическому загрязнению территории». Среди этих растений есть более агрессивные, которые образуют многочисленное потомство и распространяются на значительное расстояние от родительских особей, а следовательно, обладают потенциальной способностью расселения на больших территориях. Это так называемые инвазивные виды, наиболее вредоносные из заносных растений. Универсальных способов борьбы с биологическими инвазиями пока не существует, поэтому каждый инвазивный вид требует специального изучения. Во многих странах работают специальные группы, созданы Глобальная программа и Глобальная база данных по изучению инвазивных видов (GISP). Наибольшее развитие эта тематика получила в США, где такие виды давно стали серьѐзной экологической и экономической проблемой, для решения которой в стране создан Институт биологических инвазий. Как попадают распространяясь к нам семенами инвазивные виды? и с плодами Растения помощью способны ветра, мигрировать, воды, механических приспособлений, человека и животных. В расселении новых видов особенно велика роль человека, который часть растений заносит случайно, другие – культивирует и использует. Нередко такие виды (их обычно называют экзотами) в новых условиях «убегают из культуры», то есть дичают, и начинают самостоятельное расселение, становясь инвазивными. В настоящее время наблюдается мощная миграция заносных видов, причѐм темпы процесса возрастают. Степень вредоносности инвазивных видов различна. Некоторые из них становятся вреднейшими и трудноискореняемыми сорняками полей и огородов. Другие виды засоряют пастбища и сенокосы. Наконец, инвазивные растения поселяются на пустырях, стройплощадках, в парках городов и сѐл. Среди инвазивных видов немало растений, опасных для здоровья человека. Появление этих растений ухудшает экологическую ситуацию. Для инвазивных видов характерна высокая интенсивность размножения – это определяющий фактор быстрого заселения ими новых территорий. Они обычно высокоплодоносны, их семена обладают высокой всхожестью, что является одной из главных причин успешной инвазии видов. Таким образом, инвазивные виды – это наиболее опасная группа заносных растений, способных при благоприятных условиях стать настоящим экологическим бедствием. Эта группа растений должна быть объектом пристального экологического мониторинга, поскольку они способны вызвать «экологический взрыв» - активное расселение с 3 занятием доминирующих позиций в фитоценозах, приводящее к вытеснению аборигенных видов, в первую очередь редких. Это, в свою очередь, может привести к утрате биологического разнообразия. Инвазивные растения, инвазивными сорняками вызывают всѐ больший интерес Сначала проблемы с появились на всех других континентах, а теперь интродуцированные виды осаждают Европу, оказывая серьезное негативное воздействие на биоразнообразие, разрушая природные экосистемы, причиняя существенный экономический ущерб и представляя опасность для здоровья людей. Такие растения есть и в нашей местности. К наиболее агрессивным и вредоносным относится борщевик. Это опасный сорняк, который подлежит немедленному уничтожению везде, где будет обнаружен. Мы должны предотвратить дальнейшее распространение борщевика и тем самым способствовать сохранению биологического разнообразия. А для этого необходимо изучить особенности биологии и экологии борщевика в Европе (где он является инвазивным сорняком) и на Кавказе (в его исконном местообитании). Основной целью моей работы является распространение знаний об этом растении, о его негативном влиянии на здоровье людей и животных и о методах по уменьшению количества и предотвращению последующего расселения борщевика в нашей местности. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: - проанализировать литературные данные о борщевике; изучить строение, биологию и экологию растения; - изучить причины появления и распространение борщевика в Шаховском районе; - показать его негативное влияние на здоровье человека и животных. 2. Основная часть. 2.1. Виды борщевика и их использование. Род Борщевик, или Гераклиум (Heracleum), во флоре бывшего СССР насчитывает 34 вида. В мировой флоре встречается почти 70 видов борщевика. Во флоре России борщевиков около 15 видов. Некоторые виды борщевика достигают значительных размеров – до 3-4,5 м высотой, образуя главный зонтик диаметром от 0,9 м до 1,2 (редко до 1,5 м). Цветки борщевика дают много пыльцы и нектара, являются хорошими медоносами. Длина листьев борщевика часто достигает 2 м, и даже бывает до 3.5 м. Римский ботаник Плиний дал борщевикам имя мифологического героя древней Греции – Геракла. Отсюда и возникло народное название борщевика - «Гераклова трава», образованное от латинского названия данного рода. За такие огромные размеры они получили название гигантские борщевики. 4 Обычные борщевики – это близкие родственники гигантских борщевиков, но они много меньше – обычно не более 60-200 см. высотой. Листья имеют широкие, с глубокими прожилками и сильно ворсистые обычно не более 60 см. длиной. Белые или зеленовато-жѐлтые цветы собраны в соцветия, диаметр которых около 20 см. Такие борщевики часто встречаются на лугах и обочинах дорог. К видам обычных борщевиков природной флоры нашей зоны, прежде всего, относится Борщевик сибирский (Heracleum sibiricum) и Борщевик обыкновенный (Heracleum spondylium). Эти виды растут во многих регионах страны, занимая свою нишу. Они особенно не выделяются ни своим ростом, ни свойствами, ни зловредностью. Это растения высотой от 60 до 100 см., нижняя часть стебля густо ворсистая, верхняя частично ворсистая, весь стебель с прожилками. Органы этих растений обладают хорошими вкусовыми качествами и безвредны для организма. Испокон веков дети на селе жуют их дудчатый стебель. Русское название растения «борщевик» происходит от использования его в пищу, а конкретно – для борща. В ряде местностей России название было чуть трансформировано – «борщень». Либо борщевик называют «медвежья лапа» по форме листьев и за их большой размер. В ряде районов нашей страны ранней весной молодые отрастающие листья борщевика использовали для добавления в овощные или мясные супы (борщи). Мариновали молодые растущие побеги борщевика, солили листья, изготовляли цукаты из стеблей. А также сушили листья борщевика, предварительно вымачивая или отваривая их для удаления эфирного масла и кумариновых соединений. Из корней борщевика, богатых сахарами, получали сахар и гнали водку. В некоторых регионах Кавказа борщевики являются одними из основных в пищевом рационе людей и животных. 2.2. Борщевик Сосновского. Ботаническое описание. Научная классификация. Царство: Растения Отдел: Покрытосеменные Класс: Двудольные Порядок: Зонтикоцветные Семейство: Зонтичные Род: Борщевик Вид: Борщевик Сосновского 5 Борщевик Сосновского не является природным видом – это результат селекции, введѐнный в культуру в конце 40-х годов 20 века как высокоурожайное кормовое растение. В 1946 году Указом, подписанным Сталиным, перед учѐными-биологами и селекционерами была поставлена задача по селекции и интродукции (культивированию и переселению) в европейскую часть России кормовой культуры – одного из видов борщевика, произраставшего в селении Гори (на родине Сталина), который употреблялся в качестве зелѐного корма для скота, а из ранних побегов борщевика горцы делали салаты. Данный вид растения был распространѐн в европейской части России, где тогда преобладал Борщевик сибирский, уступающий в росте кавказскому виду, но и он в годы войны помогал населению не умереть с голоду. Дети военного лихолетья помнят, как ели молодые побеги. Прошло немало времени, прежде чем учѐные представили новый вид борщевика, который на российских полях изрядно преуспел в росте, давал огромную биомассу. Для получения такого гиганта были скрещены два вида: Борщевик кавказский и камчатский. Поскольку растение выносливое и хорошо выдерживает холод, оно приобрело большое распространение в северо-западной части России, где впервые было высажено в 1947 году. Борщевик давал высокие урожаи – более 2500 центнеров с гектара – и имел высокое содержание сахаров: до 3 процентов сырого веса. В пересчѐте на сухое вещество (12-14%) зелѐная масса содержит 10-24% протеина, более 50% безазотистых экстрактивных веществ, 8-14% золы, 20-30% сахаров, 30-90мг% каротина, 900-1300мг% аскорбиновой кислоты. В борщевике имеются также рутин, фолиевая кислота, много микроэлементов. Питательность 100 кг зелѐной массы 14-15 корм. ед. Новый вид назвали «Борщевик Сосновского» в честь члена-корреспондента АН Грузинской ССР Д. И. Сосновского. Однако триумф длился недолго. Выяснилось, что после включения Борщевика Сосновского в рацион животных их мясо стало приобретать специфический запах, а молоко горчило, становилось не пригодным для употребления человеком, как впрочем, и для кормления потомства животных. Сложилось мнение, что борщевик влияет на бесплодие коров. Не годился борщевик и на силос: слишком высокая влажность его биомассы мешала процессу силосования. Таким образом, обнаружилось, что это растение опасно для человека и животных. Поэтому специалисты сельского хозяйства от культивирования Борщевика Сосновского отказались. Но покидать поля, где он заселился, борщевик не пожелал. Лишь путѐм планомерной работы, с помощью глубокой многократной запашки и засеванием других травяных культур, с большим трудом 6 борщевик был с полей вытеснен. Но к тому времени он имел прочные позиции в дикой природе и проявил редкую живучесть. Борщевик Сосновского – это очень крупное (до 3 метров) растение, двулетник или многолетник. Стебель бороздчато-ребристый, полый, округлый, несѐт очень крупные тройчато- или перисто-рассечѐнные листья обычно желтовато-зелѐного цвета, с двумя парами боковых сегментов. Размеры листовой пластинки 60-120 см. Корневая система стержневая, основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 метров. Соцветие — крупный (до 40—50 см в диаметре) сложный многолучевой зонтик, состоящий из 30 — 75 лучей. Цветки белые, пятилепестковые; наружные лепестки краевых цветков в каждом зонтике сильно увеличены. Цветѐт растение с июля по август, плоды созревают с июля по сентябрь. Обычно они зацветают на третий-пятый год и умирают после цветения. Борщевик – монокарпическое растение (цветущее один раз в жизни). Это двудомные растения (то есть одно растение имеет и мужские и женские цветы). Плоды обратно-яйцевидные или широкоэллиптические двусемянки, длиной до 10—12 мм и шириной до 8 мм, по спинке усажены длинными, а у основания — шиповатыми волосками. Масса 1000 штук 12-15 г. Обычно появление семян является результатом перекрѐстного опыления, но возможно также и самооплодотворение. В последнем случае семена также жизнеспособны, более половины из них прорастает и даѐт нормальные проростки. Таким образом, одно изолированное растение может дать целую популяцию. В среднем одно растение даѐт около 20000 семян (почти половина из них в центральном соцветии), а отдельные экземпляры до 100000 семян. Хотя некоторые из этих семян не прорастут, способность к репродукции у этого вида велика. Освобождаясь из соцветия, семена короткий промежуток времени вызревают лѐжа в почве. Большая часть семян (95%) находятся в верхних 5 см. почвы. К осени в густых зарослях борщевика на 1 м2 приходится до 12000 семян. В среднем, к весне остаѐтся около 2000 живых семян на 1 м2, большая часть которых готова к прорастанию, поскольку они уже вышли из зимнего состояния покоя. Состояние покоя – это состояние, когда семена не прорастают, хотя внешние условия вполне позволяют это. Семена могут лежать в почве в течение долгого времени без вреда для себя. Такие семена называют «семенным банком». Он позволяет растениям дождаться подходящих условий для прорастания семян и свести к минимуму гибель только что проросших семян. Свежеубранные семена имеют недозрелый зародыш. Для прорастания необходим осенний посев, при весеннем применяется посевной материал, прошедший стратификацию. Почти все семена, появившиеся в конце лета, находятся в состоянии 7 покоя и не прорастают осенью. Состояние покоя прерывается холодом и влагой осеннезимних месяцев. Прорастанию семян предшествует период роста эмбриона и выход из состояния покоя. По окончании периода покоя семена легко прорастают (около 90% прорастает в лабораторных условиях при температуре 8-10 С). Семена могут распространяться на большие расстояния, но большая часть семян находиться вблизи от материнских растений. В отдельных случаях, когда высота растения более 2 метров, 60-90% семян осыпаются на землю в радиусе 4 метра. Распространяются семена как естественным путѐм, так и с помощью человека. Популяции быстро развиваются по берегам водоѐмов, так как семена быстро перемещаются по воде на значительное расстояние. Человеческая деятельность тоже способствует распространению борщевика. Автомобили переносят семена на покрышках, люди – на одежде, животные – на шкуре. Зимой семена разносятся ветром по замѐрзшей или заснеженной почве. Основные биологические и экологические характеристики Борщевика Сосновского, которые обусловливают его инвазивность, можно сформулировать следующим образом: • прорастание ранней весной до появления другой растительности; • относительно низкая смертность молодых растений; • быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие (аборигенные) растения; • постоянный процент растений, которые цветут и обеспечивают семена; • способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут); • раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; • способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена; • большая плодовитость, позволяющая одному растению начать экспансию; • большое количество семян в семенном банке, а также семена, которые сохраняются больше одного года; • очень высокий процент прорастающих семян, независимо от того, где эти семена вызрели; • быстрое расселение семян с помощью воды и ветра. Благодаря этим чертам, а также деятельности человека, приводящей к ускорению распространения семян, гигантские борщевики способны к стремительной экспансии. 2. 3. Влияние борщевика на окружающую среду. Борщевики особенно густо разрастаются на заброшенных полях и других местах, обычных для сорных растений. Они могут образовывать насаждения различной плотности 8 площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. Эти насаждения могут занимать целые лужайки или вытягиваться узкими полосами вдоль рек. Плотность колеблется от 1-3 взрослых растений на 10 м2 до 20 растений на 1 м2. Высота стебля и огромные листья, необычные для травянистых растений, позволяют борщевикам одолевать прочие виды и захватывать лучшие места в борьбе за солнечный свет. В местах, где много гигантских борщевиков, около 80% света поглощается ими, в то время как другие растения заметно угнетены. Гигантские борщевики в тех местах, где они присутствуют, могут влиять на состав и количество прочих видов трав. Так, например, там, где произрастают гигантские борщевики, количество других видов растений меньше и плотность их произрастания ниже. 2.4. Опасность для человека и первая медицинская помощь при поражениях. Борщевик Сосновского – это растение, чей сок обжигает не хуже кислоты. Листья, корни, плоды борщевика выделяют прозрачный водянистый сок богатый эфирными маслами – фотодинамически активными фуранокумаринами, которые ослабляют устойчивость кожи против ультрафиолетового излучения. Содержание их в разных частях растений различно, реакция зависит и от чувствительности кожи, однако контактов с растением следует избегать в любом случае. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожог 1-3 степени. Но особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не даѐт никаких неприятных ощущений. Время проявления ожога растягивается от нескольких часов до нескольких суток, в отличие от обычного термического или химического ожога, где результаты проявляются мгновенно. Поэтому специалисты- медики не могут оперативно отреагировать на возможные последствия. Число жертв этого растения подсчитать никто не брался, но среди них есть и взрослые, и дети. Известны даже летальные исходы у детей младшего возраста от многочисленных ожогов кожи. Чаще всего дерматиты от попадания сока борщевика на кожу выражаются в волдырях, сменяющихся тѐмными пятнами, которые сходят в течение 3–6 месяцев. При значительных поражениях кожи, через год возможны рецидивы проявления коричневых пятен на коже после ожогов при новом облучении тела солнечными лучами. Избыточное накопление кумаринов в организме человека приводит к возникновению заболевания под названием витилиго (нарушение пигментации кожи). Именно наличие в соке борщевика кумаринов и фуранокумаринов, повышающих чувствительность организма к восприятию солнечного света, и является главным «злом» этих растений. Попавший на кожу сок под влиянием солнечного света (ультрафиолета) 9 способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами». Фотодинамические (фотосенсибилизирующие) свойства фуранокумаринов проявляются не только при местном контакте их с кожей, но и при приѐме препаратов внутрь. На этом эффекте кумаринов были созданы многие кремы и спреи для загара, а также препараты для лечения витилиго. Всякий работающий в регионах, где присутствуют гигантские борщевики, должен стараться избегать риска, связанного с этими растениями. Необходимо избегать прикосновения к ним, а после случайного прикосновения - не допускать, чтобы на поражѐнные участки попадал солнечный свет. При покосе, сгребании листьев, сжигании травы, необходимо, чтобы всѐ тело было покрыто защитным слоем одежды. Лучше всего для этого подходят водоотталкивающие материалы, в то время как хлопок и лѐн могут пропускать ядовитый сок и к ним могут приставать волоски растения. При срезании растений необходимы защитные очки, чтобы брызги сока не могли поразить глаза. Важно и после избегать прикосновения к очкам и другим защитным приспособлениям, забрызганным ядовитым соком. В случае попадания сока на кожу необходимо как можно быстрее промыть поражѐнный участок водой с мылом и затем не допускать попадания на него солнца в течение 48 часов. Для наиболее чувствительных участков кожи в течение последующих месяцев рекомендуется использовать крем от загара. Если сок попал в глаза, их нужно промыть водой и носить солнцезащитные очки. Не медлите обратиться за советом к врачу, особенно в случае интенсивного контакта с соком растения. Если при борьбе с борщевиком всѐ же произошел контакт тела с соком растения, то необходимо: - по возможности в кратчайшие сроки обильно промыть пораженные участки кожи с хозяйственным мылом в проточной воде; - промыть (именно промыть, а не протереть) пораженные участки тела спиртосодержащей жидкостью (одеколоном, водкой, спиртом). В случае появлении ожогов от сока борщевика, поражѐнные участки нужно обработать: - уснинатом натрия на пихтовом бальзаме; - линиментом синтомицина. Не применяйте никакие фиксирующие повязки. Проводите все мероприятия, традиционно назначаемые при ожогах кожи. 10 2.5. Распространение борщевика. Растение несѐт опасность не только для отдельного человека. Стремительное распространение борщевика нарушило экологическое равновесие и стало серьѐзной проблемой не только в России, но и в европейских странах. В Германии, Чехии, скандинавских странах, Эстонии действуют правительственные и общественные программы борьбы с борщевиком. Озаботились данной проблемой и российские учѐные. Чтобы эффективно препятствовать распространению гигантских борщевиков и рационально расходовать отведѐнные на это средства, необходимы превентивные меры в тех регионах, где появление данного вида наиболее вероятно. Для этого необходимо следующее: • распознать пути распространения семян и выделить регионы, куда скорее всего попадут семена; • распознать территории в наибольшей степени подверженные угрозе вторжения борщевиков; • обучить население распознавать борщевики; • использовать современные средства для того, чтобы следить за распространением гигантских борщевиков, в особенности для наблюдения за новыми популяциями; • принять меры по уничтожению в тех случаях, когда превентивных мер недостаточно, с последующим наблюдением за зараженными территориями. В первую очередь, таким образом, необходимо создать карту распространения гигантских борщевиков, особое внимание уделяя территориям, прилежащим к заражѐнным. Благодаря огромным размерам, живые или засохшие гигантские борщевики хорошо видны во всякое время года (особенно во время цветения). Это даѐт возможность привлечь к поиску местное население. Программы по обучению и поиску растений могут осуществляться через Интернет, с помощью местных газет, радио, телевидения, плакатов, брошюр и проспектов. Особенно важно информировать лиц, наблюдающих за дорогами и управляющих речными хозяйствами. Также должны быть проинформированы фермеры, рыбаки, охотники, туристы, сборщики грибов и ягод. Население должно быть осведомлено, куда сообщать о своих наблюдениях. Другим действенным методом является аэрофотосъѐмка во время цветения и начала плодоношения (вторая половина июня - июль). Анализ распространения борщевика показывает, что наиболее часто заселяемыми территориями являются пустоши, залежи, обочины дорог, берега водоѐмов, лесные поляны. В целом, борщевик предпочитает солнечные места, мало используемые человеком, с влажной плодородной почвой. Зоны, в которых наиболее вероятно появление борщевиков, следующие: 11 • находящиеся на незначительном расстоянии от заражѐнных мест и не отделенные преградой (возможен занос семян ветром); • находящиеся по течению рек ниже, чем зоны, занятые борщевиками; • обочины дорог и железнодорожного полотна в случае, если менее чем в 2 км произрастают борщевики. Необходимо, чтобы эти территории находились под постоянным контролем специалистов. Наличие в почве под зарослями борщевика Сосновского большого количества семян и способность отдельных семян сохранять всхожесть более года обуславливают: - необходимость обязательного контроля результатов применения мер борьбы с нежелательными зарослями; - проведение повторных мероприятий по искоренению растений, возобновляющихся из семян. Растения Борщевика Сосновского не способны к вегетативному размножению. Они способны только возобновляться из подземных почек после скашивания или механического повреждения. 2.6. Выбор методов и планирование мероприятий по искоренению нежелательных зарослей борщевика. Одна из превентивных мер – воспрепятствовать распространению семян борщевика. Для того, чтобы новые территории не оказались захвачены, нужно тщательно следить за тем, чтобы семена не распространялись на новые места, и не попадали на обочины дорог, берега рек и т.д. Над зонами, подверженными вторжению растений, необходим постоянный (ежегодный) интенсивный контроль. Это особенно важно, если борщевики произрастают по краям полей, обочинам дорог, на пашнях и лугах, у водоѐмов. Одним из наиболее удобных способов является покос. Борщевики, в том числе и единичные экземпляры, должны полностью удаляться. Скошенные растения по возможности нужно уничтожать. Следует внимательно наблюдать за незасеянными полями, особенно там, где почва оголена. Если борщевики обосновались на новой территории, для их быстрого уничтожения необходимо как можно раньше распознать новый заражѐнный участок. Поэтому государственные и местные программы должны обязательно включать стратегию немедленного распознавания зон, засоренных борщевиками. Для осуществления этих программ нужны организации, предпринимающие безотлагательные действия, а также достаточное финансирование. Действия будут иметь успех только при условии 12 интеграции государственных и местных учреждений. В случае действий только одного какого-то лица в отдельно взятом регионе, борщевики будут распространяться на соседние территории, что фактически сведѐт результаты достигнутого к нулю. Следующий шаг по искоренению популяции – применение одного из методов борьбы. Заражѐнная зона, включая и прилежащие территории, куда могли попасть семена (например, нижнее течение реки, в верховьях которой произрастают борщевики) должна быть под наблюдением на случай возникновения новой поросли. Поскольку семена могут сохраняться в почве в течение нескольких лет, такие наблюдения должны проводиться как минимум в течение 5 лет. Уже на следующий год обнаружить растение будет много труднее, этим должны заниматься специалисты. Все изменения (например, появление новой поросли или исчезновение борщевиков) должны заноситься в базу данных. 2.7. Методы борьбы. Сегодня для борьбы с борщевиками существуют различные методы: ручное или механическое уничтожение, выпас скота, использование гербицидов, применение затеняющих укрывных материалов. Выбор метода зависит от размера территории, захваченной растением, плотности его произрастания и доступа к месту. Без сомнения, для того, чтобы метод был действительно эффективен, уничтожение растений следует начинать ранней весной (в самом начале периода роста) и не прекращать в течение нескольких лет, до тех пор, пока не будут полностью уничтожены все корневища и семена, находящиеся в почве. Стоимость борьбы с борщевиками зависит от того, какой метод применяется. Ручное или механическое уничтожение. Ручной и механический методы контроля включают в себя различные технологии, такие как выкапывание и уничтожение корней, вспашка, срезание или скашивание растений, удаление соцветий. Механический контроль, за исключением уничтожения корней, не приводит к немедленной гибели растений. Они погибают только после двух, трѐх и более скашиваний в течение нескольких сезонов, когда истощаются запасы питательных веществ в корневище. Запашка помогает контролировать степень заражѐнности гигантскими борщевиками сельскохозяйственных земель. Если возможно проведение вспашки, то еѐ необходимо проводить несколько раз за вегетационный период. Первая вспашка должна быть проведена вскоре после наступления момента выезда в поле. Лучше проводить подрезку корней борщевика, используя плоскорезы. Глубина обработки на горизонте 5-10 см. Важно срезать точку роста борщевиков (им свойственен геотропизм 13 – заглубление точки роста ниже уровня почвы), которую растения затягивают на 3-5 см или даже 7-10 см. Глубина расположения почки зависит от типа почвы, климатических условий региона. В случае отрастания растений от корней после первой вспашки, вторую обработку важно провести до момента разворачивания листьев и вынесения на поверхность соцветий. Для полного уничтожения всех растений борщевика вспашки нужно будет проводить в течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей семенами) - от 2-3 до 5-7 лет. Осенью вспашки на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя. Ибо это будет способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение борщевиков растянется ещѐ на несколько лет. Уничтожение корней осуществляется обычной лопатой с заточенным концом. Делать это лучше всего ранней весной, а затем второй раз в середине лета. Минимальная глубина при этом 10 см. Перерубленные части растений либо уничтожают, либо оставляют высыхать. Этот метод очень эффективен, но он требует больших затрат труда и рекомендуется поэтому только в тех случаях, когда мы имеем дело с единичными растениями или небольшой популяцией (до 200 растений). Механический покос, например, сенокосилкой, используется, когда заражены большие участки. Растения быстро регенерируют, и такой покос нужно проводить не менее 2-3 раз в сезон, чтобы не дать поросли зацвести и произвести семена. Если популяция невелика или находится в недоступном для техники месте (например, по берегу реки, на склоне и др.), растения можно срезать косой или серпом. Один из методов – срезать только цветущие растения во время цветения. Для этого даже был изобретѐн специальный «инструмент для борщевиков», который представляет собой загнутое острие с зубцами на длинной рукоятке для срезания стеблей на безопасном от растений расстоянии. За несколько лет можно добиться искоренения популяции с минимальными затратами труда. Уничтожение соцветий может быть так же эффективно, как и уничтожение растений целиком, но часто этот метод не даѐт нужного результата. Растения быстро регенерируют, у них появляются новые соцветия, и они успевают произвести семена. Решающую роль здесь играет время срезания, поскольку, если начать слишком рано (до того, как они полностью расцветут), регенерация будет очень сильной, и семян будет произведено даже больше, чем обычно. Если начать позже (когда уже вызревают семена), велик риск того, что семена дозреют в уже срезанных растениях и останутся лежать в земле. Поэтому срезанные растения необходимо уничтожать. Самое подходящее время для удаления 14 соцветий - когда крайние цветки начали распускаться. Однако даже тогда есть угроза регенерации. Этот метод – только временное решение проблемы. Обработка гербицидами. Результаты многочисленных опытов показывают, что борщевики восприимчивы к обработке гербицидами, такими как глифосат и триклопир, а применение химикатов – дешѐвый и эффективный метод. Триклопир не действует на поросль, есть смысл применять его только против взрослых растений с большими листьями. Глифосат – единственный гербицид, который используется в Европе для борьбы с борщевиками. Однако использование гербицидов на нераспаханной земле или возле воды может быть запрещено национальным законодательством. Прежде чем применять гербициды, следует ознакомиться с государственными правилами и установлениями. Европейская политика, например, в целом направлена на уменьшение количества пестицидов и защиту грунтовых вод от возможного загрязнения гербицидами. Поэтому при возможности следует применять нехимические методы борьбы с гигантскими борщевиками. Глифосат (N-(фосфонометил)-глицин, C3H8NO5P) – неселективный системный гербицид, использующийся для борьбы с сорняками, особенно многолетними. Среди гербицидов он занимает первое место в мире по производству. В 2000 г. истек патент Монсанто на молекулу глифосата, что привело к появлению на рынке конкурентов, производящих аналоги торговой марки «Roundup» («Раундап»), и значительному снижению стоимости гербицидов на его основе. Токсическое действие глифосата обусловлено тем, что этот гербицид ингибирует фермент растений 5-еноилпирувоилшикимат-3-фосфат синтетазу. Этот фермент синтезирует хоризмат –растительный предшественник трех ароматических аминокислот(фенилаланина, тирозина и триптофана) и некоторых других важных компонентов растения. При попадании глифосата на растение блокируется синтез этих важных аминокислот, и растение погибает. Важно отметить, что глифосат относится к мало токсичным гербицидам. Более чем 30-летний опыт широкого применения глифосата показал, что он оказывает очень незначительное воздействие на млекопитающих, птиц и насекомых. Риск его попадания в водоемы невысок из-за прочной сорбции молекул этого вещества с частицами почвы. В почве глифосат разрушается микроорганизмами и период его полураспада составляет от 17 до 174 дней в зависимости от типа почвы и других факторов окружающей среды. Действие «Раундапа» на растения становится заметным не ранее, чем через две-три недели после опрыскивания. Признаки действия «Раундапа» – увядание, пожелтение, а затем и побурение листьев. 15 «Раундап» малотоксичен для теплокровных животных. Для него характерна низкая летучесть, отсутствие неприятного запаха. При соблюдении технологического регламента препарат безопасен для человека, птиц, рыб и пчел (4-й класс опасности). Он быстро разрушается в почве, воде и растениях до природных соединений. ПДК для воды водоемов санитарно-бытового назначения – 0.1 мг/л. ПДК в почве – 0.5 мг/кг. ПДК в воздухе рабочей зоны при применении – 1.0 мг/м3. Согласно «Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» (2008) для искоренения однолетних и многолетних сорняков разрешается использовать Раундап, ВР (360 г/л глифосата) Монсанто Европа С.А. 3/4 03(04)-0012(0013)-0012-112-2010 и его аналоги в количестве до 10 л препарата на гектар. Экспериментально установлено, что глифосатсодержащий гербицид способен эффективно уничтожать растения борщевика Сосновского при применении его в максимально разрешенных дозах. Рекомендуется следующая доза гербицидов: – рабочий раствор, содержащий 20 мл водного раствора глифосата (360 г/л) на 1 л воды или 2 л водного раствора глифосата (360 г/л) на 100 л воды; – максимальный расход рабочего раствора – 5 л на 100 м2 (или 500 л на га). Минимальный расход рабочего раствора должен обеспечивать смачивание 70-80 % листовой поверхности растений борщевика. Применять гербициды можно на разных фазах развития растения вплоть до цветения. Наиболее эффективным будет его применение в фазе массового отрастания (конец мая–начало июня). Проведение работ в эти сроки упростит применение ручных и механизированных способов опрыскивания и позволит снизить риск получения ожогов людьми. При массовом применении гербицидов для искоренения борщевика следует принимать меры предосторожности для предотвращения попадания рабочего раствора на соседние с популяцией борщевика растительные сообщества. Не рекомендуется применение гербицидов на территории населенных пунктов. Глифосатсодержащие гербициды не влияют на созревшие семена, которые находятся в почве. Таким образом, однократная обработка глифосатом приведет к уничтожению только одного поколения популяции борщевика Сосновского. Глифосатсодержащие гербициды являются самым эффективным способом уничтожения отдельно стоящих особей борщевика Сосновского. Для искоренения таких растений рекомендуется наносить рабочий раствор непосредственно на листья, используя малярную кисть. Следует смочить рабочим раствором не менее 80% всей листовой поверхности растения. Такой способ нанесения гербицида сведет к минимуму риск попадания его на окружающие растения других видов. 16 На длинных участках, занятых преимущественно борщевиком, можно применять дорожные или сельскохозяйственные опрыскиватели. труднодоступных местах можно использовать На небольших площадях или в ранцевые моторные и ручные опрыскиватели. Основным требованием химической обработки является равномерное распределение препарата по обрабатываемой площади. Для обеспечения высокой эффективности и экологической безопасности гербицида опрыскивание следует проводить в благоприятных метеорологических условиях, по возможности в теплую, обязательно тихую погоду (скорость ветра не более 3 м/с) при отсутствии осадков. Обработка проводится не ранее, чем за три-четыре часа до дождя, а также через четыре часа после дождя. Рекомендуется проведение опытных обработок на небольших участках с целью обучения персонала. По результатам опытных работ можно с учетом выявленных ошибок провести корректировку проведения работ в промышленном масштабе. Применение затеняющих укрывных материалов. Данные способы борьбы основаны на прекращении доступа света для растений борщевика Сосновского. Для этого поверхность участка занимаемого борщевиком, укрывают светопоглощающим материалом. Наиболее эффективным для борьбы с растениями борщевика Сосновского являются применение черной полиэтиленовой пленки и геополотна. Для борьбы с зарослями борщевика Сосновского необходимо применять черную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 мкм. В случае, если работы проводятся в конце мая- начале июня - в период массового отрастания растений борщевика Сосновского - пленку можно уложить прямо на растения. Если растения достигли в высоту более 20 см, то перед расстиланием пленки рекомендуется провести скашивание их надземной части. Расстилаемую пленку необходимо зафиксировать на поверхности земли с помощью балластного материала, в качестве чего можно использовать землю с обрабатываемого участка, упакованную в полиэтиленовые мешки. Упаковка земли в черные полиэтиленовые пакеты необходима для предупреждения прорастания семян борщевика. Расстояние между такими пакетами не должно превышать 1,5-2м. Кроме того пленка может быть закреплена на поверхности почвы с помощью шнура, сделанного из материала не подверженного гниению и разрушению от действия солнечного света. В этом случае шнур натягивается зигзагообразно по пленке и закрепляется на краях пленки анкерами, сделанными из проволоки и заглубленными в почву не менее чем на 25 см. В течение одной - двух недель (в зависимости от температуры воздуха) побеги борщевика Сосновского интенсивно растут и приподнимают участки пленки между балластным материалом. Полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм выдерживает эту 17 нагрузку. Спустя одну - две недели отросшие побеги борщевика погибают и не возобновляют свой рост до тех пор пока находятся под пленкой. Черная полиэтиленовая пленка эффективно подавляет рост борщевика Сосновского. При условии обеспечения ее сохранности более одного вегетационного сезона, она может применяться для искоренения взрослых растений борщевика. Кроме того для повышения сохранности пленки и облагораживания территории, ранее занятой борщевиком, через крестообразные разрезы в пленке можно высаживать крупно размерные растения (кустарники, деревья). Посадку проводят осенью, после подавления активного роста надземных побегов борщевика. Геотекстильные материалы или геополотно успешно используют в настоящее время при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог. Геополотно выполняет функции формирования гидроизоляции, защиты дорожных конструкций, откосов, насыпей почвы от эрозии. Использование геополотна в качестве укрывного материала с насыпным грунтом позволяет закрыть вегетирующие растения борщевика, изолировать семенной банк и создать благоприятные условия для роста и развития злаковых трав или других растений, посеянных в насыпной грунт. На поверхность почвы сформированного участка укладывают защитный ковер из геополотна, покрывая им всходы борщевика. В качестве такого материала может быть использован геосинтетический материал с поверхностной плотностью 100г/м и более. На уложенный ковер насыпают чистый грунт, взятый с участков свободных от зарослей борщевика Сосновского и находящийся на удалении не менее 50 м от границы ближайших зарослей. Грунт распределяют и уплотняют. Высота слоя засыпки грунтом должна быть не менее 3 см, предпочтительно 5 см. После подготовки грунта осуществляется посев задерняющих трав-доминантов данной местности. Посев на небольших участках проводится вручную. На больших площадях может быть использована обычная посевная техника. В качестве трав-доминантов используют местные виды многолетних трав, приспособленных к местным климатическим условиям: овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост луговой и так далее. Эти травы обладают высокой всхожестью, удовлетворительным ростом, высокими задерняющими характеристиками. Культуры высевают на глубину 1-2 см с плотностью до1000 проростков на 1 квадратный метр. Таким образом применение защитного ковра с грунтовым покрытием позволяет воздействовать на всходы борщевика, изолируя их от солнечного света, что в конечном итоге приводит к уничтожению всходов и очистке территории. 18 Сжигание. Очень эффективный путь уничтожения семян борщевика именно в период их созревания. Тут важно не упустить момент проведения мероприятия. Лучше его проводить до начала полного созревания плодов в центральном, самом крупном зонтике. Этот метод требует максимальной осторожности и аккуратности. Перед поджиганием можно облить растения горючей жидкостью (так, чтобы именно зонтики с плодами были намочены). В период горения зонтиков важно соблюдать все меры предосторожности – ведь из плодов борщевика будут выделяться горючие эфирные масла. Важно соблюдать противопожарную безопасность, стараться не допускать попадания сока растений на открытые участки тела и одежду. Использование ремедиаторов. На полях, где проводится уничтожение борщевиков, возможно введение новых видов растений, которые могут быть использованы для восстановления земель. В данном случае могут быть внедрены на поля быстрорастущие и высокопродуктивные злаки (например, кострецы) или бобовые культуры (например, козлятник). Как вариант, для удаления борщевиков с полей возможно интенсивное возделывание пропашных культур (например, картофеля). Интенсивные вспашки, частые прополки – путь к уничтожению всходов борщевиков, резкое снижение образования семян и повторного обсеменения полей. Разведение природных вредителей борщевика. На сегодняшний день известна лишь одна «вредительница» этого растения – борщевичная моль. Еѐ личинки проникают внутрь ствола борщевика и продвигаются внутри до соцветия, успевая в значительной степени объесть цветки до распускания. Съедая цветки ещѐ в бутонах, борщевичная моль сильно снижает семенную продуктивность растений. Необходимо отработать способы размножения этого вредителя и способы еѐ распространения на полях и территориях, занятых борщевиками. Но необходимо изучить пищевые связи этого насекомого – чтобы потом не надо было ещѐ и с этой молью бороться… Использование какого-то одного метода часто бывает неэффективно, и поэтому разумно сочетать несколько методов сразу. Например, после опрыскивания гербицидами ранней весной, небольшое количество сохранившихся растений можно скосить, а не применять его второй раз. При обилии растительности, когда гербициды применять трудно, не задев другие виды, сначала борщевики срезают, и только затем территорию обрабатывают вручную. 19 Распространение борщевика Сосновского в Шаховском районе. В Шаховской район эта культура попала в 1972 году. Борщевик стали выращивать во всех хозяйствах района. Около 50 га в районе было отведено под борщевик. Государство давало семена продвигая эту кормовую культуру, так как и продуктивность и выносливость растений были высокими. Со временем появились проблемы: ухудшалось качество молока, мяса, у животных и людей появились ожоги. Борщевик плохо силосовался (в нем слишком много влаги и поэтому его укладывали с соломой) и коровы плохо ели этот корм, поэтому от Борщевика Сосновского в районе отказались. Пока в районе обрабатывали все поля удавалось сдерживать распространение борщевика. А сейчас, когда большее количество земель не используют под пашню, он стал широко распространяться . Теперь борщевик часто можно увидеть на обочинах дорог, по берегам рек, плотин, на полях и даже в населенных пунктах: селах, деревнях. Обступает он со всех сторон и Шаховскую. Практически борьбы с этим растением в Шаховском районе не ведѐтся. Обладая невероятной выносливостью огромной скоростью размножения борщевик стал серьезной экологической и экономической проблемой. Химический метод борьбы для сельских поселений дорог. Посильное участие в борьбе с этим коварным растением могут принять жители района. Надо обращать внимание на появление борщевика на улицах, во дворах, пустырях, в окрестностях населенных пунктов. Необходимо уничтожать растения до появления семян, если можно то выкапывать и сжигать корни, соблюдая осторожность. Таким образом, можно ликвидировать возникшие очаги, и тогда наши улицы станут чистыми не только от мусора, но и от опасных растений -агрессоров. 3. Заключение. "Природа не храм, а мастерская", - утверждал герой знаменитого романа И.С. Тургенева "Отцы и дети". Именно так долгое время мы относились к окружающей среде, забывая о том, что вмешательство в природу очень часто имеют серьезные отрицательные последствия. Опасность происходящих в природе изменений заставила нас задуматься над тем, что необходимо сделать для того, чтобы окружающий мир оставался благоприятным и безопасным для человека. Одним из основных условий существования современного общества является формирование экологически грамотной личности. Сохранение природных систем, поддержание соответствующего качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов должно стать повседневной заботой не только органов государственной власти, но и всего населения. 20 Список литературы 1. Губанов И.А. "Иллюстрированный определитель растений Средней России", М.:Товарищество научных изданий КМК, 2003 2. Далькэ И.В., Чадин И.Ф. "Методические рекомендации по борьбе с неконтролируемым распространением растений борщевика Сосновского", Сыктывкар, РАН, 2008 3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. "Великое переселение растений", журнал "Биология в школе".- 2002. - №3. 4. Нильсен Ш., Петер Г. "Практическое пособие по борьбе с гигантскими борщевиками", Forest and landscape. 5. Чичев А.В. "Флористическое загрязнение Подмосковья", состояние, перспективы изучения и проблемы охраны природных территорий Московской области, М.: 1988 г. 21