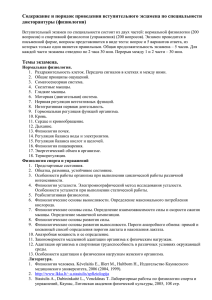

Физиология одна из базовых дисциплин изучаемых на факуль

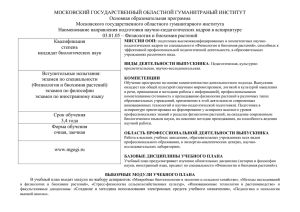

advertisement