применение генетических и цитогенетических маркеров для

advertisement

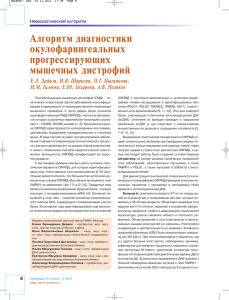

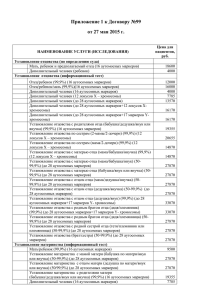

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 7 (298). Биология. Вып. 2. С. 88–90. Е. А. Блинова, Г. А. Веремеева ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУПП Оценён ряд генетических повреждений (мутации и аберрации), которые рассматриваются как маркеры риска канцерогенеза. Результаты проводимой работы указывают на принципиальную возможность формирования группы облучённых лиц с высокой вероятностью возникновения онкопатологии. Ключевые слова: хроническое облучение, соматические мутации, аберрации, однонуклеотидные полиморфизмы, канцерогенез. Введение. Процессы, идущие в организме при хроническом облучении, сложны для параметризации, так как в этом случае, помимо дозы и мощности дозы облучения, важную роль играют индивидуальные особенности организма человека: особенности репарационных процессов в клетке и в ткани, исходное состояние организма на начало облучения и многое другое [1]. Для осуществления адресной медицинской помощи, эффективной профилактики канцерогенеза практическая медицина нуждается в простых и информативных методологиях выявления людей с повышенным онкологическим риском. Наиболее актуально выделение групп повышенного онкологического риска (ГПОР) в ситуациях облучения больших по численности контингентов населения, одним из которых является популяция жителей прибрежных сёл р. Течи. Цель. Изучение возможности применения генетических и цитогенетических маркеров для формирования ГПОР. Материалы и методы. Нами были сформированы две группы людей: облучённые (700 человек) и необлучённый контроль (350 человек). В группу хронически облучённых лиц вошли 700 человек, проживающих в прибрежных сёлах р. Течи. Средний возраст облучённых лиц составил 67 лет. Средняя доза облучения на ККМ была 0,97 Гр. Группу сравнения составили 350 человека, проживающих на не загрязнённых радионуклидами территориях. Средний возраст в данной группе лиц составил 66,9 года. В обеих группах преобладают женщины. Таким образом, группы сопоставимы по полу и возрасту. По национальному составу в группе облучённых лиц наблюдается преобладание тюркитов, а в группе необлучённых лиц — славян. Определение частоты CD3–CD4+ клеток. Забор крови проводили утром, натощак из локтевой вены в объёме 5 мл. В стерильных услови- ях выделялись лимфоциты на градиенте плотности фиколл-урографина (плотность 1077-78) [2]. К полученной суспензии клеток добавляли моноклональные антитела IgG1 / IgG1 CD3 / CD4. Анализ клеток проводился на лазерном (аргон 488 нм) проточном цитофлюорометре (EpixXLMCL). Анализ нестабильных хромосомных аберраций. В качестве материала для исследования служили лимфоциты периферической крови человека. Периферическую кровь забирали из локтевой вены в гепаринизированые шприцы по 5 мл. В культуральную среду RPMI 1640 добавляли 5 %-ную сыворотку крупного рогатого скота, фитогемагглютинин 0,5 %. Клетки культивировали 50 ч в CO2-инкубаторе при 37 °С. За 3 ч до фиксации вводили колхицин. Затем клетки обрабатывали в гипотоническом растворе KCl 0,55 % 15 мин, фиксировали метафазные хромосомы холодным фиксатором Карнуа (1 часть ледяной уксусной кислоты : 3 части этилового спирта). Суспензию метафазных клеток раскапывали на холодные обезжиренные предметные стёкла. Окрашивали препараты хромосом красителем Гимза по протоколу простой окраски хромосом. При таком методе окрашивания хромосомы равномерно окрашены по всей длине. Анализировали хромосомы с использованием светового микроскопа, где в качестве цитогенетических характеристик оценивали частоту на 100 клеток одиночных и парных фрагментов, кольцевых и дицентрических хромосом, ацентрических колец. В анализ брали клетки с 46 хромосомами, без наложений. Изучение частоты мутаций в гене Tp53. Использовался метод анализа полиморфизма конформаций однонитевых фрагментов (SSCP) в модификации А. С. Белохвостова [3]. ПЦР выполнялась с использованием стандартных наборов (производство ЗАО «Генетические технологии и анализы»). Диагностирование мутаций проводи- 89 Применение генетических и цитогенетических маркеров для формирования групп ... лось сравнением бэндов исследуемых образцов с отрицательным контролем. Анализ полиморфизмов в генах репарации, биотрансформации и Tp53. Выделение ДНК проводилось с помощью реагента «ДНК-экспресс кровь» («Литех», Россия). Отбор биологического материала (5 мл венозной крови) производился в полипропиленовые пробирки одноразового использования с сухим ЭДТА. Далее проводилась полимеразная цепная реакция в реальном времени с детекцией по конечной точке с помощью комп­лектов реагентов фирмы «Ген-Эксперт» (ФГУП «ГосНИИгенетика»). Амплификация и детекция результатов производилась на приборе Applied Biosystems StepOne Plus. Статистический анализ данных проводили с помощью программ StepOne Software v2.1, Microsoft Excel 2010, SPSS Statistics 17.0. Результаты и обсуждение. Частота мутаций и аберраций в обследованных группах. Для оценки интенсивности возникновения повреждений в геноме, вероятностно индуцирующих и промотирующих онкогенез, нами были выбраны следующие показатели: частота соматических мутаций (CD3–CD4+) лимфоцитов периферической крови, хромосомных аберраций нестабильного типа, наличие мутаций в гене Tp53. Сравнительная оценка параметров, характеризующих интенсивность мутационных процессов в группах облучённых и необлучённых людей, представлена в табл. 1. Из таблицы видно, что уровень соматических мутаций, оценённых по частоте CD3–CD4+ клеток (среднее значение 0,28; р = 0,05), а также доля лиц с мутациями в гене Tp53 (р = 0,001) у облучённых людей существенно выше, чем в группе сравнения. Однако количество хромосомных аберраций (0,27 %) у необлучённых людей статистически неразличимы. Оценка полиморфизмов в генах репарации и гене Тр53. Локус считается полиморфным, если в популяции существуют два или более аллеля этого гена и если частота наиболее распространённого аллеля меньше 99 %. Нами были изучены полиморфизмы генов репарации: NBN и ADPRT (PARP1), а также гена Tp53. Можно ожидать, что хроническое воздействие радиации привело к перераспредению частот полиморфизмов этих генов в обследуемой популяции. Наличие гомозиготного рецессивного генотипа может привести к изменению процессов репарации в ответ на возникшее повреждение ДНК. Результаты оценки полиморфизмов представлены в табл. 2. Таблица 1 Частота генетических повреждений Параметр Значения параметров Облучённые, M±m, % N Контроль, M±m, % N CD3–СD4+ 0,28±0,06 (р = 0,05) 62 0,17±0,03 75 Дицентрики 0,27±0,04 393 0,21±0,07 64 –* 101 (р = 0,001) –* 73 Мутации в гене Тр53 дискретные значения; p — достоверность различий с соответствующим значением в контроле. * Таблица 2 Результаты генотипирования Ген Полиморфизм Частота аллеля, % (абс.) Генотип, % (абс.) N P Всего NN NP PP Всего Glu185Gln 69,2 (144) 30,8 (64) 100 (208) 46,2 (48) 46,2 (48) 7,6 (8) 100 (104) PARP1 Val762Ala 73,6 (153) 26,4 (55) 100 (208) 58,4 (114) 38,5 (75) 3,1 (6) 100 (195) TP53 36,1 (26) 63,9 (46) 100,0 (72) 0,0 (0) 72,2 (26) 27,8 (10) 100,0 (36) NBN Arg72Pro N — условно нормальный аллель; P — условно патологический аллель. 90 Полученные данные не соответствуют теоретически ожидаемым равновесным распределениям Харди — Вайнберга. В частности, при анализе полиморфизмов гена Tp53 отсутствуют гомозиготы с условно нормальными аллелям Arg72. Таким образом, в популяции облучённых на р. Тече людей наблюдается интенсификация мутационных процессов, что выражается в достоверно большем количестве людей, имеющих соматические мутации и мутации в гене Tp53. Существенного повышения частоты нестабильных хромосомных аберраций в данном исследовании не выявлено. Выводы и заключение. Любое повреждение генома связано с нарушением работы тех или иных механизмов защиты клетки от повреждения. Таким образом, повышенное значение хотя бы одного из исследованных параметров может свидетельствовать о неэффективной функции этих механизмов. На основании сказанного целесообразно включать в группу повышенного онкологического риска людей, имеющих высокую частоту хотя бы одного исследованного нами показателя: мутаций и аберраций. Первые результаты проводимой работы указывают на принципиальную возможность не толь- Е. А. Блинова, Г. А. Веремеева ко формировать группы с высокой вероятностью возникновения онкопатологии, но и, при условии увеличения спектра оцениваемых параметров, существенно индивидуализировать оценки онкологического риска. Список литературы 1. Аклеев, A. B. Отдалённые эффекты в системе гемопоэза на клеточном и субклеточном уровне при хроническом облучении человека / A. B. Ак­леев, Г. А. Веремеева, A. B. Возилова // Радиац. биология. Радиоэкология. 2006. Т. 46, № 5. С. 519–526. 2. Хейфец, Л. Б. Разделение форменных элементов крови человека в градиенте плотности верографин-фиколл / Л. Б. Хейфец, В. А. Абалакин // Лаборатор. дело. 1973. № 10. С. 579–581. 3. Бартновский, А. Э. Оптимизация и применение SSCP-анализа 5, 6, 7 и 8 экзонов гена р53 для выявления мутаций в ДНК плазмы и клеток онкологических и онкогематологических больных / А. Э. Бартновский, Ф. А. Лихин, А. С. Белохвостов [и др.] // Вопр. гематологии, онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2003. Т. 2, № 1.