ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ КРЕВЕТОК, ЛАНГУСТОВ И ОМАРОВ

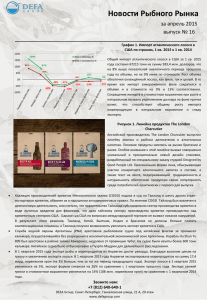

advertisement