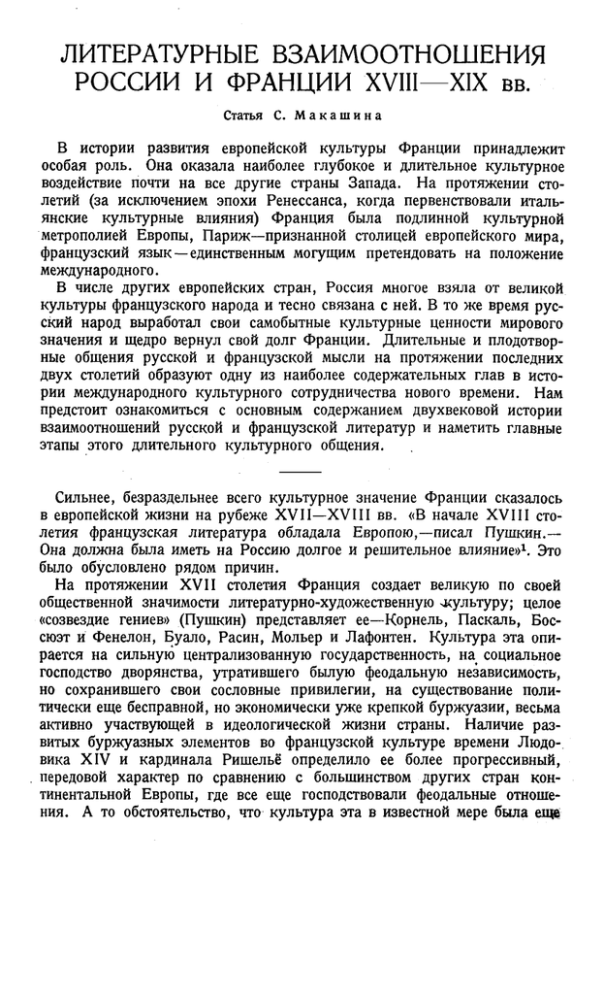

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ

advertisement