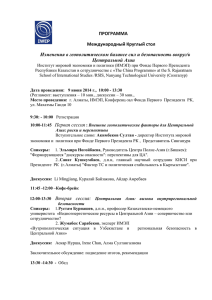

Вызовы безопасности в Центральной Азии

advertisement