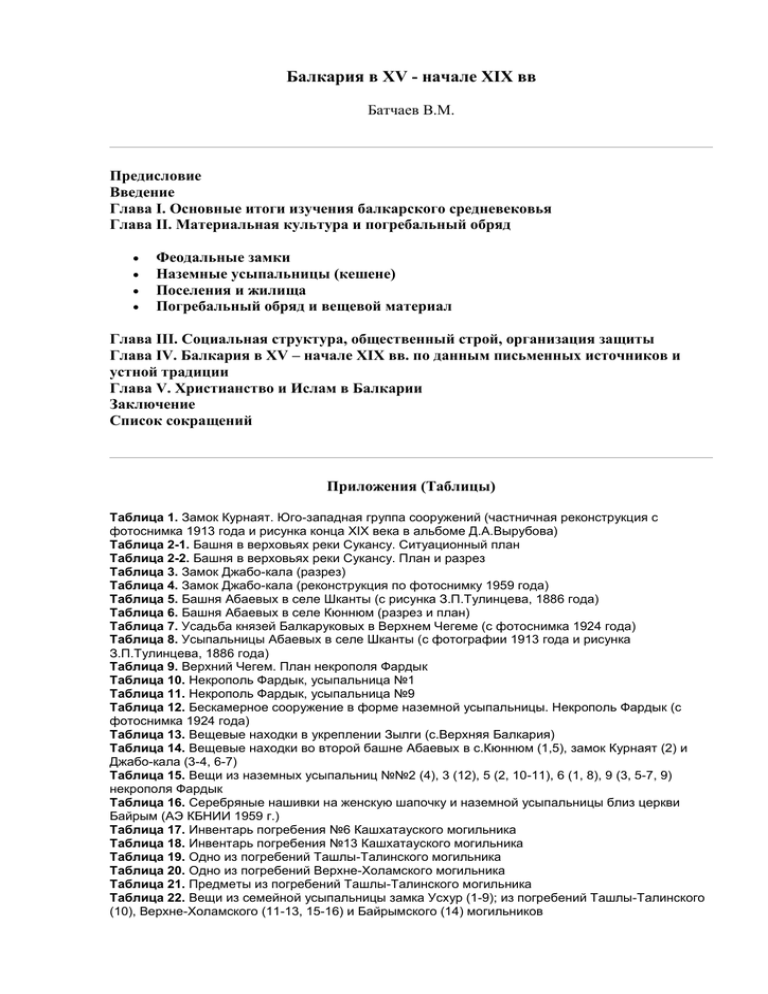

Балкария в XV - начале XIX вв

advertisement