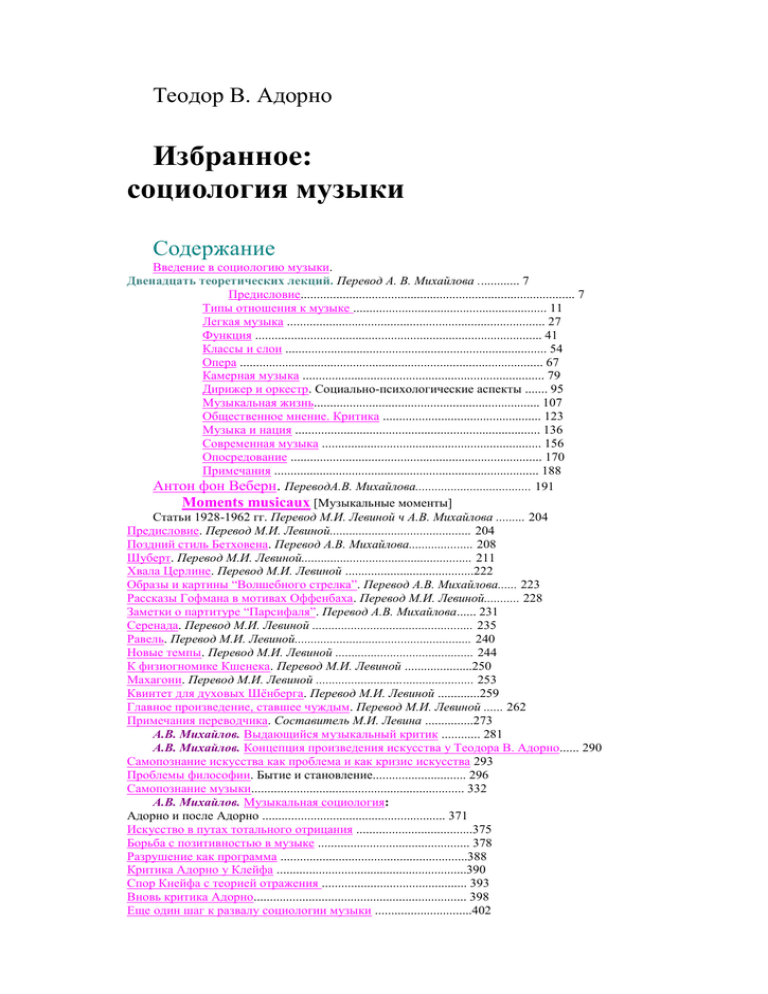

Адорно Теодор, Избранное. Социология музыки

advertisement