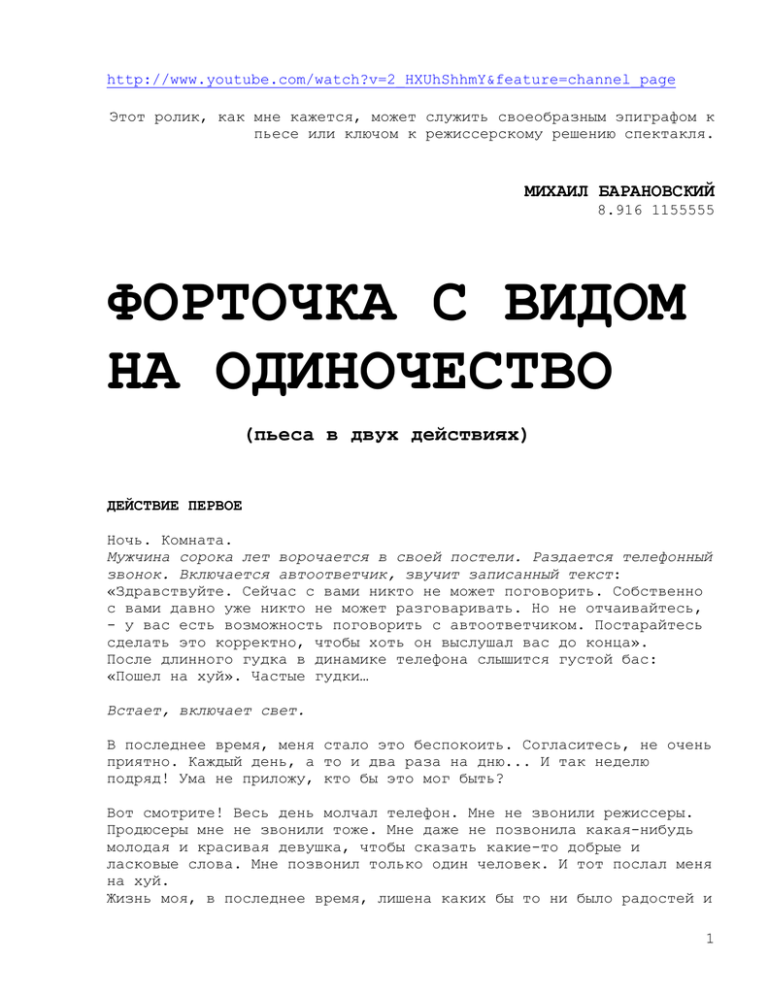

форточка с видом на одиночество

advertisement

http://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY&feature=channel_page Этот ролик, как мне кажется, может служить своеобразным эпиграфом к пьесе или ключом к режиссерскому решению спектакля. МИХАИЛ БАРАНОВСКИЙ 8.916 1155555 ФОРТОЧКА С ВИДОМ НА ОДИНОЧЕСТВО (пьеса в двух действиях) ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ Ночь. Комната. Мужчина сорока лет ворочается в своей постели. Раздается телефонный звонок. Включается автоответчик, звучит записанный текст: «Здравствуйте. Сейчас с вами никто не может поговорить. Собственно с вами давно уже никто не может разговаривать. Но не отчаивайтесь, - у вас есть возможность поговорить с автоответчиком. Постарайтесь сделать это корректно, чтобы хоть он выслушал вас до конца». После длинного гудка в динамике телефона слышится густой бас: «Пошел на хуй». Частые гудки… Встает, включает свет. В последнее время, меня стало это беспокоить. Согласитесь, не очень приятно. Каждый день, а то и два раза на дню... И так неделю подряд! Ума не приложу, кто бы это мог быть? Вот смотрите! Весь день молчал телефон. Мне не звонили режиссеры. Продюсеры мне не звонили тоже. Мне даже не позвонила какая-нибудь молодая и красивая девушка, чтобы сказать какие-то добрые и ласковые слова. Мне позвонил только один человек. И тот послал меня на хуй. Жизнь моя, в последнее время, лишена каких бы то ни было радостей и 1 удовольствий. Я не уживаюсь не только с людьми, но и с городами. И те, и другие отторгают меня, не дарят мне ни тепла, ни внимания. Да я и сам прекрасно понимаю, что не заслужил ни того, ни другого… Подходит к зеркалу, рассматривает себя. По утрам мне обычно сорок, но к вечеру уже на пару лет меньше. Я со стороны наблюдаю за тем как старею. Самые злые шаржи рисует на нас время. Галерея зеркал диною в жизнь. Бог абсолютно безответственно относится к результатам собственного труда. Если бы он немного больше времени потратил на сотворение человека, то не был бы так расточителен. Когда тебе сорок, словарный запас пополняется в основном за счет названий болезней и лекарств. Я ссутулился за долгие месяцы зимнего окоченения. Хочется расправить плечи. Не выдыхать паром. Почти физически ощущаю собственное занудство, нехватку витамина «D» и острую финансовую недостаточность. Капает в стакан валерианку. Я устал ждать. Наше ожидание счастья - деликатес у смерти на столе. И все-таки я ждал его, как ждал в юности гонорара из областной газеты. Как ждал настоящей любви. Особенно после прочтения книги «Техника современного секса». Известный гомосексуалист утверждает, что от всех женщин пахнет рыбой. Не знаю, так ли это - вечные проблемы с обонянием. Это было, кажется, в восьмом классе. Врач вся в полиэтилене, как спрятанная на лето шуба в шкафу, резиновыми презервативными пальцами копошится в моем рту. Какими-то металлическими приспособлениями откручивает мои злополучные аденоиды. -Подыши носом. Я дышу с трудом, еле-еле. Смотрю в эмалированный лоток со сгустками собственной крови. -Как? – спрашивает. – Хорошо дышишь? Я утвердительно киваю - только бы перестала мучить. -Теперь все время будешь так дышать, - говорит. Может и правда – все женщины пахнут рыбой? Афродита вышла из пены. Я люблю морепродукты. Устрицы, креветки, каракатицы, русалки… Меня не смущает запах рыбы. Пусть. Пусть их вздохи и всхлипы нежными моллюсками проскальзывают в мои ушные раковины. Я хочу проснуться знаменитым. Желательно в своей постели. Хочу, чтобы слава застала меня в момент пробуждения и утренней 2 эрекции. Чтобы солнечный свет падал на стены, сквозь неплотно закрытые жалюзи, аккуратно нарезанными желтыми ломтиками. Кто-то сказал: «Скромность – сестра неизвестности». Хочу проснуться знаменитым. Потому что когда ты приезжаешь в столицу из провинции и тебе уже далеко не восемнадцать - нужен какой-то очень веский аргумент. Аргумент, который был бы у всех на виду. А что это может быть за аргумент? Вот к чему я клоню. Я должен написать роман. Чего бы мне это не стоило. Это будет достаточно увесистая книга, в яркой суперобложке. Мои имя и фамилия набраны крупным жирным шрифтом. В две строки. На первой – имя, на второй – фамилия. Роман будет продаваться во всех книжных магазинах и газеты станут публиковать рецензии, а глянцевые журналы просить меня об интервью... Знакомства со мой станут искать кинопродюсеры, режиссеры и молодые красивые девушки. А не, видавшие виды, дамочки… Те дамочки будут горько сожалеть о том, что когда-то не дали известному писателю и, таким образом, навсегда выпали из поля его зрения и из современного литературного контекста. Короче, главный герой – мужчина. Ему сорок лет. Он разведен. Ибо, что интересного можно написать о женатом мужчине? Нет, мне нужна свободная личность, мечущаяся между женщинами, между городами и странами, между внезапно возникающими опасностями… Потому что роман должен быть динамичным, захватывающим, удерживающим читателя в постоянном напряжении. Только в этом случае можно рассчитывать на серьезный тираж и пристойный гонорар… А в деньгах я сейчас очень нуждаюсь. Как впрочем, и славе. Может быть, даже не в славе, а в некоторой известности в определенных интеллектуальных кругах. Садится за письменный стол. Я знаю, что действие должно начаться сразу, без долгих предисловий. Сразу должен подняться вихрь событий. Самое трудное – начать. Надо это преодолеть. А дальше - герои романа сами поведут за собой автора. Главное – начать. Это должно быть какое-то невероятное событие. Событие способное послужить первотолчком, привести в движение не только основной сюжет, но и спровоцировать конфликт, проявить характеры персонажей, обострить их отношения. Что-то должно такое случиться, произойти… Не знаю… Неужели из сорока лет, прожитых мною на этом свете, мне не выудить ни одного сюжета достойного настоящей литературы? Сколько процентов моей биографии способно вызвать широкий общественный интерес? Сорок лет я прожил мелким почерком, каким обычно составляют список необходимых покупок перед тем, как отправиться в супермаркет. Вот и все, что от меня останется: упаковка от съеденных пельменей и пакет с хлюпающим на донышке прокисшим молоком. Ни одна женщина не может, просто не имеет права, давать мне и таким 3 как я! Все правильно. Так и должно быть. А что, если именно отсутствие каких-либо серьезных событий, именно эта пустота и должна привести в движение моего героя! Вскакивает. Я знаю эти слова! Я сам говорил их себе множество раз, долгие годы, находясь в самом эпицентре этой пустоты. Пустоты, в которой любое движение лишено всякого смысла, как конвульсии эпилептика. Пустоты, в которой каждое слово, вылетевшее изо рта, тут же плюхается на пол гнилым плодом. Пустоты, в которой даже время отмеряется ни днями, ни часами, ни минутами, а только следами старения в отражении над умывальником. Из этой пустоты и должен шагнуть мой герой на страницы романа! Вот! Звонит телефон. Подходит, берет трубку, слушает… А вдруг, этот человек, обладающий густым басом, ниспослан мне свыше. И он будет звонить мне все время, пока я не напишу роман? Я должен сочинить гениальный роман. У меня просто нет другого выхода. Я все время чего-то опасаюсь. Все поля моего сознания заминированы страхом. И чуть что – взрыв адреналина. Не так давно я подорвался на своей среднестатистичности. В метро, в толпе. Я почувствовал себя ее частью. Частью массы. Я, вдруг, понял, что не вычленяюсь. Меня нетрудно перепутать с кем-нибудь другим. Да, и я порой теряюсь в самоидентификации. Родившись в семье, принадлежавшей к среднему классу, спустя семь лет, я отправился в среднюю школу, где десять лет весьма средне учился. Все дальнейшие вехи собственной биографии даже мне описывать скучно. Самое скудное воображение асфальтоукладчика с абстинентным синдромом, находящегося в профилактории на принудительном лечении, в состоянии домыслить все, что происходило со мной за отчетный период. Меня легко привести к общему знаменателю, ввести в какую-нибудь таблицу, фокус-группу, целевую аудиторию, подвергнуть переписи, удержать в границах нормы. В институте стандартизации для меня всегда день открытых дверей. Во всех фотороботах, трепещущих на попутных столбах, я узнаю себя. Моя телесная конструкция идеально вписывается в урбанистический ландшафт. Меня легко изобразить на макете будущих застроек в масштабе 1:100, безлико стоящим на остановке общественного транспорта. Ко мне часто обращаются с фразой: «Взять, к примеру, тебя… ». Потому что лучшего примера для подтверждения типичного поведения обывателя в той или иной повторяющейся ситуации, трудно себе вообразить. И хочется сказать: «Возьмите! Возьмите скорее! Поместите меня в качестве экспоната под стекло в музей мер и весов. 4 И больше никогда не трогайте. И не задавайте идиотских вопросов. Потому что все, что я могу сказать вам уже давным-давно известно». Берет тонометр, измеряет себе давление. Почти всю свою жизнь я был чем-то недоволен. То одним, то другим. И что интересно: потом проходило какое-то время и казалось, что тогда, когда я ныл или ворчал, все было не так уж плохо, а все нехорошо именно сейчас. Вот сейчас! А раньше было, в общем-то, нормально или даже хорошо. И опять шло время, и возникали какие-то новые обстоятельства. Снова казалось, будто то, что меня так беспокоило тогда – ничего страшного. И уж, по крайней мере, ни в какое сравнение не идет с тем, что теперь. Потому что уж теперь-то на самом деле… Подходит к зеркалу. Долго смотрит на своё отражение. Лицо какое-то незащищенное… Голое. Как очищенное от скорлупы яйцо. Прикрыть его усами или бородой? Тогда бы я больше походил на Хемингуэя, больше походил на писателя. Но внешность часто бывает обманчива. Интересно, как мог бы выглядеть мой герой? У него ведь должна быть какая-то портретная характеристика. Мне надо придумать ему нос, глаза… Ведь я же не собираюсь лепить его по своему образу и подобию. Потому что лицо, которое я вижу в зеркале, не очень подходит герою моего романа. Оно и мне не очень-то подходит. Волосы... Раньше они романтично вились, легкомысленно кучерявились и имели темно-каштановый цвет. Мои волосы всегда были предметом зависти женщин. Они любили запускать в них руки. Они говорили: «Зачем мужчине такие волосы?». Или «Вы мне стали настолько дороги, что видеть вас я больше не могу». Впрочем, последнюю фразу я процитировал явно не к месту. После тридцати моя шевелюра стала седеть и приобрела пепельный окрас. А каждый волос в отдельности решил отказаться от безрассудных юношеских метаний, а двигаться прагматично по прямой, ибо это, как известно, самый короткий путь от волосяной луковицы до ближайшей парикмахерской. Лоб. Его украшают неандертальские, ярко выраженные надбровные дуги. Брови лишены всякой прямолинейности и обозначены пунктирно, как человеческая жизнь на карте времени. Прежде, когда волосы были темными, они удачно контрастировали со светлыми серыми глазами. Кажется, Лев Толстой называл это классической красотой. Но потом волосы сошлись с глазами в цветовой гамме, а веки набрякли. Под глазами образовались темные проталины. Так я лишился классической красоты. Нос у меня крупный и до сих пор растет, приобретая явно семитские черты. Я давно заметил, что с возрастом все люди становятся похожими на евреев. 5 Под носом у меня недвусмысленно располагается рот. Он полон пломб и коронок. Отчего голос приобрел какие-то металлокерамические интонации. Еще в эмбриональном состоянии, а то и раньше, я как активированный уголь, взял от мамы с папой все самое худшее. Например, когда у меня был выбор между замечательными, не знавшими руки стоматолога, папиными зубами и мамиными, запрограммированными на самоубийство, как палестинские шахиды, я предпочел последние. Под нижней губой расположены две симметричные припухлости. Суть их предназначения мне не ясна. Ниже на лице остается только заостренный безвольный подбородок. Да, мы совсем забыли про уши. Уши у меня идеальные. К ним нет никаких претензий. Великолепные уши! Но они, увы, не способны повлиять на выражение лица, которое, в целом, практически всегда недовольное, не выспавшееся и хронически чем-то озабоченное. Со сном у меня тоже проблемы – не могу заснуть. Купил тут как-то снотворное, читаю аннотацию: в графе показания одна строчка: принимать при бессоннице. Зато противопоказаниям отдана целая страница. В числе прочих побочных эффектов значится: «выпадение волос», «импотенция», странная фраза – «изменение сознания». Хорошо еще, что я не беременный и в настоящий момент никого не кормлю грудью. В противном случае, неприятностей было бы не миновать. Я долго думал: пить или не пить? В конце концов, принял пилюлю и лег. Лежу и чувствую - не засну, потому что прислушиваюсь к себе, к своему сознанию, к своему либидо и, время от времени, пощипываю себя за волосы… А еще мне понравилась в аптеке реклама: «Новое отхаркивающее средство для всей семьи!»… Да… Любовь! Без этого никак не обойтись. Может, даже нужна не одна любовь, а несколько. Произведение должно быть в меру сентиментальным. Кто-то должен кого-то непременно любить, страстно желать. Но любовь не может даваться легко. Необходима какая-то интрига. Что-то должно постоянно мешать этой любви. Читателю надлежит все это болезненно переживать и, листая страницу за страницей, сгорая от нетерпения, ждать: когда же у них, наконец, все наладится, когда они помирятся, воссоединятся после долгой разлуки, выйдут из плена, летаргического сна, комы, вернутся с войны, из длительной загранкомандировки, с того света (нужное подчеркнуть), обменяются кольцами, расцелуются и умрут в один день. Но это, если и случится, то лишь в самом финале. А на протяжении всего романа они будут стремиться друг к другу, преодолевая различные препятствия, мучаясь и страдая. Не только морально, но, возможно, даже физически. А что я знаю про любовь? Знаете, у меня есть друг – доктор. Вадик Соломонов. Вот уже десять лет, как он живет в Германии, в замечательном, уютном, сплошь выложенном брусчаткой, городке Ратинген под Дюссельдорфом. Я часто 6 заезжаю к нему. В последнюю встречу, он с полчаса сетовал на дирижабли. -Они, как будто специально летают над моим домом, - говорит. – Грохот от них несусветный. Ну, просто заебали! Я слушаю и думаю: «До чего же счастливый человек! Жалуется на дирижабли!». Хороший дом, любимая жена, две милых дочки, высокооплачиваемая работа… Вот только дирижабли… Хорошо. Вадик вообще – образец для подражания: не пьет, не курит, жене не изменяет, на зиму улетает с птицами в теплые края. Дирижабли… Тушит свет. Снова ложится в постель. Все говорят: надо найти свою вторую половинку. А где ее искать? – не говорят. Моя вторая половинка живет в Руанде. И поэтому я один. И хожу в не подшитых штанах. И нервы мои расшатаны, разношены, как башмаки в прихожей и чуть что - истошно скрипят. И в зубе у меня дырка. Кариес, а может, и пульпит. И в душе ощущаю какую-то полость. Ничем не заполненную пустоту. А все потому, что я здесь, а она – там. В Руанде. Она меня не знает. Не знает, что я тут. Даже не догадывается. Я тоже не догадывался. И вдруг, так отчетливо понял. Прозрел, как будто. Провел рукой по холодной простыне рядом… И сразу же понял. Она там. В Руанде. Она бредет по саванне, по острой траве. В небе над ней - огненный ком солнца. Она бредет по саванне и плачет, но слезы не успевают скатиться в траву. Они испаряются на ее смуглых щеках, превращаясь в соль. Эта соль по мне, такому далекому, такому родному, в не подшитых штанах… И потолок выкрашен в стерильный цвет одиночества. Лежу вот так и чувствую себя упавшим на спину жуком с беззащитно оголенным брюшком, тщетно силящимся перевернуться. Как же это я раньше не догадался, что она там? 7 В Руанде. От чего же так устроена наша жизнь: к нам тянутся одни, а мы – к другим. И все несчастливы. Только одни здесь, а другие где-нибудь там… В Руанде… Интересно, если бы, к примеру, ну, Маша сейчас была рядом со мной в постели, смог бы я уснуть без снотворного? А может, лежал бы и напрягался – боялся разочаровать ее своим храпом? Или еще чемнибудь? Я думаю, у Маши тоже полно противопоказаний, как у моего снотворного. Так что, не известно еще, что лучше: с Машей или без Маши. Не зря говорят: одно лечишь – другое калечишь. Хотя, иногда бывает очень приятно обнять перед самым сном какуюнибудь барышню, уткнуться носом ей в плечо. Но, если сразу не уснешь, а будешь так лежать какое-то время, то почувствуешь, как теплеет под твоей рукой ее тело, а еще чуть позже становится влажным и даже липким. И тогда передвигаешь руку на какой-нибудь другой, более прохладный участок. Но тут уже ее волосы начинают щекотать тебе нос, и ты понимаешь, что надо бы отодвинуться, перевернуться на другой бок и спокойно заснуть одному. Я привык спать один. Храпи себе на здоровье – никто тебе слова не скажет. Затемнение. Утро. Мужчина просыпается, встает с кровати, уходит за кулису. Раздается телефонный звонок. «Здравствуйте. С вами говорит автоответчик. Если у вас уже есть резиновая женщина и безалкогольное пиво, то вас это не должно смущать». Из динамика всё тот же голос: -Пошел на хуй. Из-за кулисы доносится звук бьющей в унитаз струи, затем – шум сливного бочка. Мужчина возвращается на сцену. МУЖЧИНА (в зал): Каждое утро я захожу в туалет, чтобы пописать. Сорок лет подряд. НА-ДО-Е-ЛО! …Может быть, ему просто не нравятся записи на автоответчике? Мне, по-правде говоря, тоже. Откуда во мне столько пренебрежения к людям? Странно, что меня не посылали до сих пор. Я вполне этого заслуживаю. Представляю себя маленьким, злым и одновременно 8 трусливым тойтерьером с выпученными глазками, бросающимся на прохожих из-за угла, и тут же скрывающимся за длинным гудком автоответчика. Такие гадкие собачонки обычно заводятся у вредных, жилистых старух. И моя старуха где-то здесь. Взяла свою клюку и потащилась в магазин или аптеку. Скоро она вернется. Скоро я услышу ее шаркающие шаги. Вот на подушке ее седые волосы. У нее лезут волосы. Иногда я достаю из водостока в ванной целые пряди седых волос. Что-то ищет. Черт, сигареты закончились… В это время суток, только кофе и сигареты могут как-то стабилизировать мое сознание, адаптировать его к внешней среде. Надо идти за сигаретами… Одевается. Всю жизнь я куда-то иду. Заученными с детского сада движениями, завязываю шнурки на ботинках и иду. От одной нелюбви – к другой. С работы – на работу. От проблемы – к проблеме. Но, в общем-то, ничего путного так и не выходил за все свои сорок лет. Господи, как суетно, походя, мимоходом, по дороге откуда-то и кудато проживаю я свою жизнь! В это трудно поверить! Но, когда я выношу мусор, я проживаю свою жизнь! Когда бесцельно шляюсь по улицам, я проживаю свою жизнь. Когда выскакиваю в ларек за сигаретами, я проживаю свою жизнь! А ведь я так и не написал свой роман! Мое любимое занятие сидеть на одном месте. Проживать жизнь лучше сидя. А еще лучше - лежа. Но каждый день находится какой-то повод. Иногда, ну совсем незначительный, ерундовый повод для того, чтобы встать, одеться и выйти. А когда ты куда-то идешь, то все вокруг приходит в движение. Но стоит только остановиться, чтобы, например, прикурить, как тут же окружающая тебя действительность, если не замирает, то притормаживает. Хотя и машины едут, и люди идут, и птицы летят, и облака плывут… Но уже как-то не так. Без тебя – не так. И вот ты прикурил, пыхнул сигаретой, от нее отлетел клубок дыма, не удержавшись за тонкую ниточку, и закатился за угол дома. И ты пошел по улице, разгоняя ее своими шагами, своими подошвами ходового сорок первого размера. Приводя в движение дома вдоль дороги, улицу с двусторонним движением, инспектора ГАИ с полосатым жезлом, город, страну, планету, скользящих по небу пернатых, облака… Вот, что занятно. Об этом обязательно надо написать в романе. Надо побороть лень. «Ни дня без строчки». «Выжимать из себя по капле раба». Да, я раб собственной лени. Иногда, я лежу и не могу заставить себя встать. Я не могу заставить себя сделать какие-то очень простые вещи. Например, помыть посуду, вынести мусор, пропылесосить, засунуть одеяло в пододеяльник… Меня так и тянет 9 слиться с недвижимостью в одном монументальном порыве к ничегонеделанию. Короткие перебежки от дивана – к холодильнику и унитазу – не в счет. А тут – буква за буквой, слово за словом, предложение за предложением – сто пятьдесят или даже двести страниц! Я думаю, - вот напишу я пятнадцать листов, и это будет только одна десятая романа, а ведь я еще и страницы не написал! И меня охватывает ужас. Очень трудно сочинять роман. Нужно иметь очень большое терпение, чтобы довести эту титаническую работу до конца. Кафе. К мужчине подходит официантка. Он просит официантку эспрессо. Официантка уходит. Он достает из кармана пачку сигарет, зажигалку. Закуривает. Где-то очень далеко, например, в Руанде или в Коста-Рике под жарким субэкваториальным солнцем созрел очередной урожай кофе. И какие-то смуглые кофейные женщины – метиски, мулатки, негритянки - собирали его с деревьев и обжаривали. А потом упаковывали в большие холщовые мешки, взвешивая их на ржавых напольных весах. А старые грузовые машины с дрожащими деревянными бортами отвозили их в порт. А там темнокожие кофейные грузчики - метисы, мулаты, негры - втаскивали мешки по шаткому трапу на судно. Время от времени, они садились на эти мешки, чтобы отдохнуть и перекурить под шум океанского прибоя. И возможно, кто-то из них - метисов, мулатов, негров - в этот момент подумал обо мне, как я о них, в ожидании кофе. Возможно, кто-то подумал про всех этих бледнолицых из далекой холодной страны, которые будут пить выращенный и погруженный ими на корабль кофе. Официантка приносит кофе. Пахнет. Терпко, обволакивающе… Руандой или Коста-Рикой. Хочется отправиться куда-нибудь далеко – далеко: в Руанду или Коста-Рику. Пить там кофе, курить и писать роман. Всю оставшуюся жизнь. За столик, напротив, садится девушка. Иногда, в метро или на поверхности земли, где-нибудь в кафе мне встречается какая-нибудь такая девушка. И вот я начинаю фантазировать, что это моя жена или просто женщина, с которой я давно живу. И тогда, я представляю себе, как она ест на моей кухне, или, как чистит зубы в моей ванной комнате, или, как мы занимаемся любовью в моей постели… Как идем откуда-то и куда-то по улице, и смотрим на витрины, смеемся и движемся дальше, такие счастливые, такие родные… А утром она не уходит. Она остается. Или уходит, но только для того, чтобы скоро снова вернуться. Нет, уж лучше, пусть 10 она остается, чтобы проводить меня на работу. Чтобы поцеловать меня уже в дверях на прощанье и сказать что-нибудь вроде: «Не задерживайся, пожалуйста, милый. Ты же помнишь, мы сегодня идем к Шнейерзонам». Потому что мы не просто встречаемся, а живем вместе. Вместе с этой девушкой, что сидит напротив меня, и про которую я ровным счетом ничего не знаю. Абсолютно. Не знаю даже, как ее зовут. Маша или Даша? И время от времени, ее от меня загораживают пассажиры метро или посетители кафе, которых я совсем не хочу представлять у себя в ванной комнате, чистящими зубы или завтракающими на моей кухне и, уж тем более, нечего им делать в моей постели. И они меня раздражают одним своим видом, потому что они стоят между нами и мешают мне представлять, как она, эта Даша или Маша могла бы быть моей женой. Да. Практически в каждом вагоне метро может ехать девушка, которая теоретически могла бы быть моей женой. И на улицах города, и в кафе, и в кинотеатрах, и в консерваториях… в очень многих местах можно встретить такую женщину. И вот, несмотря на это, я уже давно живу один. А все эти Даши и Маши только мелькают и исчезают на разных остановках. А, если кто из них ненадолго и задержится в моей ванной комнате, на кухне и, особенно, в постели, то вовсе не для того, чтобы проводить меня на работу и преданно ждать, когда я вернусь. И уж тем более, не для того, чтобы вечером вместе нам пойти к Шнейерзонам. Музыка. Затемнение. Квартира. Мужчина сидит за столом, грызет колпачок от ручки. Я уже довольно долго тут сижу... Но, чувствую, именно сейчас, это должно случиться – я начну писать. Начну творить… Встает. Какие-то смутные, едва различимые образы заколыхались в моем сознании. Как будто кто-то прячется за портьерой. Как будто мы играем в прятки с моим шестилетним сыном. И я хожу по квартире, вижу его застывший за тканью силуэт, и рассуждаю вслух: «Куда же он подевался? И под столом его нет. И под диваном нет. А! Наверное, он залез в тумбочку! Странно, и в тумбочке нет. Не знаю даже, где его искать? Просто не представляю!». И вот сейчас я подойду к портьере, резко одерну ее и найду то, что искал. Вот только с кем я играю в прятки? Кто там прячется? Этого я не знаю. Но мне показалось, что вот сейчас… Сейчас… И тут все поплыло перед глазами. Я даже не понял сразу, что произошло, пока не ощутил слезы на щеках. Пока не понял, что за этой портьерой прятался я сам. Я сразу узнал себя по фотографиям из 11 детского альбома. Я сидел в тазу. Меня купала бабушка. Я заливался смехом, потому что мне было щекотно, когда она намыливала мне подмышки. И бабушка тоже смеялась, потому что я хохотал очень заразительно. Бабушка совсем недавно стала бабушкой и только так называлась, и была совсем не похожа на бабушку. А потом я оказался у папы на спине, а вокруг нас плескалось Черное море. И папа был молодым, очень красивым. И загорелым. Он широко улыбался. Я обхватил его за шею, и радостно визжал, потому что вода была прохладная, и меня облизывали волны. И еще я немного боялся свалиться с папиной спины. А мама была на берегу. И папа улыбался ей через объектив фотоаппарата «ФЭД». И солнце светило очень ярко… Идет снег, звучит музыка. Во времена моего детства на небе работала специальная машина по производству снега. Если она была хорошо отлажена, получались аккуратные маленькие снежинки в виде многоугольников, с вырезанными симметричными дырочками. А если что-то ломалось, выходили бесформенные, растопыренные хлопья. Это был явный брак в работе снегоделательной техники. И тогда на небо летели космонавты и починяли эту машину. Потом они совершали мягкую посадку на Земле, и еще долго машина работала исправно. В парке, в маленьком домике жил огромный паук. Он прял сахарную вату, которая называлась «снежок». На самом деле, этот «снежок» был огромным коконом, сотканным из сладкой паутины. Я никогда не доедал его до конца и поэтому не знаю, что там сидело внутри. В темных подвалах домов обитали кошки, гномы и сантехники. Чаще всего на свет выбирались кошки, реже сантехники, ну, а гномы пропадали там безвылазно. Лишь однажды, я видел одного: красномордого, с толстым, мясистым носом. Он только и успел, что высунуть его из-за двери, но, увидев меня, испугался и моментально скрылся и больше уже не появлялся никогда. Продукты в магазины развозили тогда на лошадях. Это были особые лошади. Они питались исключительно булочками с изюмом или, в крайнем случае, с марципаном, которыми их угощали дети, возвращавшиеся из школы. Если такую лошадь долго не кормить булочками, она могла сильно заболеть, лишиться сил и уже никогда не возить тележку с продуктами. Милиционеры следили за тем, чтобы маленькие дети не баловались и слушались родителей. Если милиционер «сидел на больничном», его замещала какая-нибудь старая, горбатая, шепелявая, отвратительная бабка с большим носом в форме акульего плавника. Она патрулировала улицы и могла забрать непослушного ребенка к себе домой на исправительно-трудовые работы. Улицы тогда не были ровными, а все время петляли и упирались в густой и темный лес, чтобы маленькие и глупые дети имели возможность, как следует заблудиться, и никогда больше не встретиться со своими любимыми родителями, бабушками и дедушками. В 12 лесу жили серые волки. Они питались нежными малолетними созданиями, но не брезговали и сухими, жилистыми старухами. Когда я был маленьким, я очень хотел стать большим. Я потратил на это много лет. Это было нелегко. Но, если ты чего-то очень-очень хочешь, то обязательно добьешься своего. Плачет. Сквозь слезы мир выглядит акварельным. Вот вытираю их, но они все равно текут, как в детстве. Я вдруг понял, что этого мальчика с золотистыми кудрями, которого все так любили, больше нет. Понимаете? И его родителей, таких, какими они были тогда – тоже давно нет. Я уж не говорю о бабушках и дедушках, которых нет уже никаких. И никто никогда не будет любить меня так, как любили его. Папа целовал его в попу. Ну, кто сейчас, скажите, станет целовать меня в попу? Да и сам я этого не хочу. Впрочем, я до конца не уверен: хочу ли я чтобы, сейчас меня кто-нибудь целовал в попу? Скорее нет. Но никто и не выходил с таким предложением… Вот о чем я еще не разу не подумал: секс! Если в романе предполагается какая-то любовь, то непременно должно быть насколько сексуальных или хотя бы эротических сцен. Их надо написать так, чтобы они не выглядели пошло или банально. Что говорит мне об этом мой сексуальный опыт? Я знаком с одним очень богатым человеком. До такой степени богатым, что деньги его уже не интересуют. Потому что у него уже все есть. Все самое лучшее. Из того, что можно на эти деньги купить. Дом, яхта, самолет, женщины… Даже зубочистки у него из красного дерева. А женщины - из журнала «Playboy». Он занимается с ними любовью на борту этого самолета, на высоте десятка тысяч метров над землей, над облаками, где-то над Единой Европой... И вот, что я вспомнил. Когда мне было лет девятнадцать, я забрался посреди зимы в телефонную будку с девушкой несколько старше меня и целовался там полночи. Тесная телефонная кабинка звенела от холода. У барышни были ледяные щеки и мочки ушей. Глаза ее блестели в свете тусклой лампочки. Я пробирался сквозь заслоны из зимних одежд и ворсинки от шарфа попадали мне на язык. С грохотом ударялась о стенку будки тяжелая трубка, соскочив с аппарата. Снег налипал на хрустальные стекла. И еле слышные протяжные гудки неслись откуда-то снизу. Из-под облаков. Мой первый сексуальный опыт случился летом в одном скверике, в темное время суток. Девушка, звали ее Маша, была много опытнее меня. А мне казалось странным, что для ЭТОГО надо принимать какието специальные позы. Поздно ночью, уставший, но счастливый, я возвращался домой, а на встречу мне шли два мужика. Один из них сказал другому: «Саня, если я стану импотентом, я повешусь, Саня». Я хорошо запомнил, как он это сказал. С каким чувством. 13 Так в один день я стал мужчиной и навсегда приобрел страх перестать быть мужчиной. Вообще, если б можно было хранить страхи в гардеробе, развешивать их там на «плечиках», примерять, надевать по будням и разным особым поводам, перетряхивать, освежать, пересыпать нафталином… равного моему – не нашлось бы гардероба в жилищах трудоспособного населения страны. Я настаиваю свой страх на валерьяне и пустырнике. Но сейчас, больше всего я боюсь, что не смогу написать роман. Я тут подумал и пришел к выводу, что все романы в мировой литературе, в общем-то, об одном и том же. Просто единицам удалось это сделать лучше, сотням - хуже, а у тысяч - вообще ничего толком не получилось… Но все – об одном и том же. О любви, об одиночестве, о разных страхах, о неизбежных болезнях и смерти. Все романы. Горы литературы, миллионы исписанных страниц, бессонных ночей, литры выпитого кофе, мешки выкуренного табака... Стоит ли писать еще один? Может, лучше научиться играть на саксофоне? Или уехать, например, в Руанду, вырезать из дерева фигурки языческих богов с большими писюнами и торговать ими на каком-нибудь местном блошином рынке или экспортировать в Европу? Можно отправиться в Индию и сидеть там, в позе «лотоса», отражаясь в священной реке Ганг, и не нажираться на ночь, как я обычно это делаю. В общем, что-то можно придумать и вместо романа. Как-то занять себя. Потому что все эти страдания и рефлексии, они ведь только от безделья. В сущности, только от этого. «Ничто не радует, - сказал мне как-то один знакомый. – Еда мне не вкусная». Не только еда - жизнь с годами теряет вкус. Что тут поделать? Повторяющийся опыт нивелирует остроту ощущений. Как легко было в детстве посреди лета забежать со двора к соседям на первый этаж и попросить стакан воды из-под крана. Взмыленные, с грязными руками и свезенными коленками, запыхавшиеся, мы жадно глотали самую вкусную на свете воду. До самого донышка, до последней капельки. И просили еще. А теперь еда нам не вкусная. Мы не верим в чудеса только потому, что наш жизненный опыт их не подтверждает. То есть, перестал подтверждать. Может быть, с того момента, когда под маской деда Мороза вдруг проступили знакомые черты. Может быть, с того дня, когда мы поняли, что жизнь не вечна, что все мы смертны. Зашел тут как-то в магазин и вижу – продаются карпики. Они лежали на витрине в осколках льда вместе с какой-то другой более аристократичной рыбой. Как, например, готические осетры, похожие на Кельнский собор. И я их тоже хотел, но карпиков больше. Потому что они показались какими-то родными. Их готовит мама. А лучше мамы никто не делает карпиков. И я почувствовал, что хочу этих карпиков. 14 Я сразу это почувствовал. Так бывает, когда встречаешь где-нибудь женщину. И ты еще про нее ничего не знаешь. Не знаешь, какая она: умная или глупая, горячая или фригидная, добрая или злая. Но ты ее почему-то сразу хочешь. Потому что, возможно, она похожа на ведущую вечерних новостей центрального телевидения. Или на повзрослевшую девочку из детского сада - самую первую твою любовь. Или на маму в молодости, когда она еще не владела искусством приготовления карпиков, а только мечтала о встречи с твоим будущим отцом. И у нее тогда были совсем другие аргументы. Я, вероятно, очень многого хочу от женщины. Я хочу видеть в одном лице и друга, и мать, и любовницу, и ведущую вечерних новостей центрального телевидения. Но все это очень редко сходится в одном человеке. В одной женщине. И всегда приходится выбирать между готической осетриной и одомашненными карпиками. Но иногда, может показаться, что это Она. Какая-то случайная прохожая или попутчица в общественном транспорте. Может показаться. Может возникнуть такое ощущение. И вот то же самое с карпиками. Но после первого ощущения приходит второе: карпики, конечно, замечательные, но их надо будет чистить, потрошить… А у них такая липкая чешуя… И как-то сразу чувствуешь, что уже не так сильно хочется их покупать. Ну, так вообще часто бывает, не только с карпиками. Вот, после того, как сильно захотел какую-то незнакомую женщину, подумаешь, что сейчас надо будет с ней как-то знакомиться, что-то такое говорить… А у нее в настоящий момент, может быть, роман в самом разгаре. Или просто ты ей не понравишься сходу, и она еще скажет что-нибудь обидное в твой адрес. Ходи потом переживай. И как-то уже не так сильно хочется с ней знакомиться. Настроение еще себе портить. И тут я заметил, что карпики уже почищены от чешуи и выпотрошены, и их нужно только купить, принести домой, присыпать какой-нибудь модной приправой, засунуть в духовку и больше ничего уже с ними делать не надо. Посматривай только в окошко, чтобы не пригорели… Случается, конечно, что та женщина, которую ты так внезапно захотел и сама поглядывает на тебя с нескрываемым интересом и только ждет, чтобы ты с ней заговорил. И понимаешь, что особых усилий от тебя не потребуется, что все случится, как бы само собой, как с карпиками, которые уже почищены и выпотрошены. И тогда соображаешь, что приготовить то их несложно, зато потом придется отмывать жирный противень и проветривать квартиру, чтобы избавиться от запаха жареной рыбы. И что потом делать с этой женщиной, которая готова на все? Чего это она, собственно, так сразу на все готова? Это подозрительно. Всегда подозрительно, если что-то легко дается. Может, потом пол жизни придется на сквозняке провести. И вообще, я уже давно заметил, что, когда вот так стоишь перед сырым карпиком, и представляешь его себе уже готовым, с золотистой такой хрустящей корочкой, а внутри нежным и сочным, то в этих фантазиях он всегда получается вкуснее, чем в действительности. Когда сам готовишь, а не мама. И захотелось уже что-то решить. То есть, надо на что-то решиться. Как говорила моя бывшая жена… Кстати, у бывших жен перед будущими есть одно существенное преимущество – их не выбирают. 15 Бывших жен не выбирают, как съеденных карпиков. Так вот, я стоял перед этим колотым льдом, перед этой, уставившейся на меня остекленевшими глазами, рыбой и вспоминал слова моей бывшей жены. Она говорила: «Ну, сделай хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь сделай, такое… чтобы мне, хоть стыдно за тебя было». И вот все это пронеслось в моем сознании, я отошел от карпиков и направился в молочный отдел, где без лишних колебаний приобрел бутылку кефира. Потом еще заглянул в винный и прихватил бутылочку «Chianti». Вышел из магазина и подумал: может, все-таки надо было взять пару карпиков? Раздается телефонный звонок. Мужчина поднимает, но тут же опускает трубку. Господи, помоги мне написать этот роман. Ну, пожалуйста… Я часто думаю о Боге. Например, когда лечу в самолете - всегда о нем думаю. Я думаю о нем хорошо. Особенно, когда самолет попадает в зону атмосферного фронта, в зону турбулентности и его начинает трясти. Я надеюсь на Бога больше, чем на пилота – лауреата всероссийского конкурса «Крылья России». Надеюсь на него больше, чем на двигатели, произведенные на орденоносном авиамоторном заводе. Или, когда в поликлинике сдаю какие-нибудь анализы: кровь или мочу по Нечипоренко. Когда я беспокоюсь о своем сыне или родителях. Даже, когда замышляю написать роман. Кажется, я гораздо чаще думаю о Боге, чем он обо мне. Это и понятно: Бог один, а нас много. Он о нас знает все, а мы о нем – практически ничего. Наверное, ему так удобнее, чтобы мы о нем почти ничего не знали. А может, нам достаточно только веры в то, что он есть. Может, гденибудь, в какой-нибудь другой галактике есть другой Бог. Бог другой галактики – не местный. И какие-нибудь зеленые человечки знают про него все-все. Может, они, вследствие этого, более счастливы. Может, их Бог чаше выходит в социум, чаще тусуется, а не живет анахоретом, как наш. Как я. Тогда получается, что зеленые человечки не верят в Бога. Они просто знают, что он есть. Я долго жил один. Без женщины. Без Бога. Совсем один. Летом еще ничего, когда один. А зимой… Старожилы не могли припомнить таких холодов. (Старожилы – это люди, которые никогда ничего не могут припомнить). Мороз и солнце. День чудесный. Шел слепой снег. Навстречу мне брел человек средних лет со следами потертости о тротуар и шершавость жизни. В одной руке он держал початую бутылку водки, в другой – надкушенное мороженое. Хорошо. Празднично. Бесшабашно. Мне так никогда не удавалось. Женщины с розовыми от мороза лицами шли мне навстречу, но не для встречи. Ах, не для встречи! Ни для секса в жарких смятых простынях с обжигающим дыханием страсти. И даже не для милой прогулки вдоль замерзшей реки, где дети играют в хоккей. Собаки трусили мне 16 навстречу, но не виляли приветственно хвостами, не тыкались мордами в сосульках в мою пока еще теплую руку. Все они: мужчины, женщины, звери, улицы, машины, счастье, любовь, небесные светила, жизнь моя ебаная двигались мне навстречу, лишь для того чтобы разминуться со мной и оставить меня. Нищий копался в мусорном баке. Выудил оттуда упаковку каких-то лекарств. В то время, когда я проходил мимо, он обернулся: -От чего эти таблетки, не знаете? «Что с тобой происходит?» - спрашивал я себя. Может быть, просто сходишь с ума? Тихо, незаметно для окружающих. Соскальзываешь по гололедице в канун Нового года, в какое-то новое сумасшествие. Вокруг переливались гирлянды, распивалась водочка, искрился, похрустывая крепким соленым огурцом, новогодний снежок. А ты подтаиваешь. Нехорошо. Но объяснимо. Один в чужом городе. Сбежал из привычного социума, от родных, от друзей, от подруг. Чтобы тихо сойти с ума в чужом городе. Это так романтично и даже высокохудожественно. Подходит к зеркалу. Одномерное отражение в зеркале – это все, что может подтвердить реальность твоего существования. Никто не провожает меня, когда я иду на работу, никто не смотрит мне в спину, когда я выхожу из квартиры. И страшная мысль: а вдруг, у меня нет спины? Кафе. Звучит джаз. Саксофон казался буйным. Он кряхтел, выкручиваясь и извиваясь. Пытался вылезти из смирительной рубашки. Не выходило. Тогда он принялся биться в истерике, срываясь в плач, в какие-то судорожные конвульсии. И барабаны подняли страшный шум и тоже бились в падучей. И только контрабас в углу тихо бубнил себе что-то под нос и загадочно хмыкал. Чувствовал себя заблудившимся ребенком. Чувствовал себя стариком. Дома на кухонном столике остались таблетки от бессонницы. В шкафчике над печкой пузырек корвалола. Под кроватью пачка нераспечатанных, покрытых пылью презервативов. Срочно нужна горячая женщина на зиму!!! На лице - трехдневная небритость. В руках - мелкая дрожь. Помню, как сидел в парикмахерской. Уткнувшись взглядом в кучки разбросанных по полу собственных волос. Думал о старости. Ощущение такое, что стригут миттельшнауцера. Совесть скулила, как собака с того света, которую не погладил однажды, когда пожалел испачкать руки. Дым обжигает глаза, лопнул кровеносный сосуд, хрусталик зрачка блестит от влаги, а все вокруг мутнееет и расплывалось, как будто смотришь сквозь стекло, залитое дождем. Как будто играют джаз. Кто, интересно, придет на мои похороны? Вспоминаю их лица, загибаю пальцы. Не хочу, чтобы там был мой сын. Он говорит: «Похороны – это 17 когда людей сажают в землю, и они там выздоравливают». В руке подрагивает сигарета. Занемевшие яйца заставляют сменить позу. Колено ударяется о днище стола, вздрагивают рюмка и пепельница. Коньяк еще плещется, оставляя масляный след на боках рюмки. Яйца постепенно оттаивают и делаются незаметными, как у трупа. Квартира. Моя квартира – в центе города. В центре квартиры – огромный диван. В центре дивана – я. В форточке - кусок звездного неба, часть вселенной, фрагмент бесконечности. И тут меня посетила простая и ясная мысль, что мы одни во вселенной без начала и конца. И что Бога тоже нет. И все мы, как доверчивые малыши из детского сада, которые ждут, что за ними придут родители. А никто не явится из этого безвоздушного пространства, из этой бездонной пустоты. И нам некому будет броситься на шею. Никто не заберет нас отсюда. Я слышал долгое эхо молчания в однокомнатной квартире. Форточка с видом на бесконечность. Форточка с видом на одиночество. Форточка с видом на бесконечное одиночество. Ужин на одного. Диван на одного. Никто не придет. Радость одиночества омрачается только тем, что ее невозможно ни с кем разделить. Затемнение. ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Квартира. Утро. Мужчина сидит в постели. Вот проснулся и тут же пожалел об этом. Какие-то очень неприятные предчувствия и ощущения еще прячутся в мягких складках между сном и реальностью. 18 На моем внутреннем калькуляторе от частого употребления заели кнопки вычитания и деления. Я несу убытки. Несу их из одного города в другой, из одного дня в другой. Сам себя ощущаю несчастным. Это хуже всего. Я толком не знаю, чего хочу. Я даже не знаю чего хотеть. Нет, вру, знаю. Я хочу очень много. Хочу всего и немедленно. Но так не бывает. А так, как бывает, я не хочу. Впрочем, бывает по-разному. Бывает еще хуже. Но лучше об этом не думать. Лучше вообще не думать. Залечь на дно. Ждать попутного ветра. Тогда только и останется - вовремя подставить паруса. Но под лежачий камень вода не течет. Однако, и сизифов труд – дело неблагодарное. В общем, ни то - ни се. Или как говорят испанцы: ни фу - ни фа. И погода такая демисезонная. Все в тумане. Может, это кризис среднего возраста? Похоже, он начался у меня в раннем детстве и явится причиной смерти в глубокой старости. Как-то одна знакомая, желая меня успокоить, сказала: -Все будет хорошо. Весна. Все оживает вокруг. Я тут же представил, как встают из могил полураспавшиеся, с далеко зашедшими гнилостными изменениями покойники, символизируя наступление весны. Какое-то патологическое ощущение себя и окружающего. «Тебе надо влюбиться», - сказал мне Вадик Соломонов. Влюбиться. Как? Что это может быть за женщина, в которую я смогу влюбиться. Двухметровая топ-модель ниже меня ростом? Влюбиться. Это же не порция быстрорастворимого кофе. Да и кто мне ответит взаимностью, если вдруг такое случится? Люди не любят друг друга. Всех не любят и каждого в отдельности. Китайцев не любят за то, что они желтые, узкоглазые и трудолюбивые. Негров за то, что черные и бездельники. Евреев за то, что они умные и хитрые. Чукчей за то, что они глупые и бесхитростные. Русских за то, что они пьяные и нестабильные. Американцев за то, что однополярные, наглые и сильные. Арабов за то, что фанатики, и через одного моджахеды. Французов не любят за то, что они сами никого не любят и едят лягушек. Корейцев за то, что они едят собак. Итальянцев за то, что они едят макароны. Украинцев за то, что они едят сало. Вегетарианцев за то, что они не едят сала. Йогов за то, что они вообще ничего не едят. Никто никого не любит. Влюбиться. Могу ли я еще кого-нибудь полюбить? Встает, берет пепельницу, сигареты и зажигалку. Со всем этим снова забирается в постель и укрывается. В постели можно делать все! Я – лишний человек. Так было сказано в школьном учебнике по литературе, кажется, про Печорина: от одного берега отплыл, к другому так и не пристал. Лишний человек. Хотя, все мы от одного берега отплываем и, кто раньше, кто позже, причаливаем таки к другому берегу. Тот берег, где осталось детство, практически скрылся за горизонтом, ушел в туман. Лев Толстой, если не врет, помнил, как его пеленали. Я же, как ни 19 силюсь, не могу докопаться не то, что до младенчества, а и до более взрослой фазы своего детства. Иногда мне кажется, что его и не было. Будто бы появился на свет и тут же из роддома отправился в школу. Впрочем, однажды в детском саду, когда мы играли на улице, чья-то бабушка угостила меня сырой сосиской. За сорок лет я много чего успел съесть. Какие только вкусности не готовила мама. Какими только гастрономическими изысками не соблазняли меня разные женщины. В каких только ресторанах не тратил я денег… Но. Никогда в жизни не испытывал я такого удовольствия от еды, какое мне доставила та сырая сосиска из советского гастронома, которую я держал тогда в своих маленьких и грязных руках летом шестьдесят седьмого, примерно, года. Помню, я тогда хотел жениться на воспитательнице Марии Владимировне. Она была похожа на пони. Монголоидные глаза и челка. Тогда я еще мог влюбляться. Я пытаюсь понять чем, собственно, так уж хороша была та, случайно попавшая мне на молочный зуб, сосиска, память о которой я пронес сквозь тридцать пять лет? Чем отличалась она от тысячи других, съеденных мной за эти годы, сосисок? И самое главное: почему из тысяч женщин, встречающихся мне на жизненном пути, ни одна (пони – не в счет) таким же необъяснимым образом не привела меня в состояние влюбленности? Ни фу – ни фа, - как говорят испанцы о лишних людях. Ни фу – ни фа. Встает, подсаживается к столу. Самое сложное – начать. Это правда. Я почему-то всегда в начале. В самом начале. Там, где другие уже давно довольствуются результатом, я только пристраиваюсь в самый хвост бесконечной очереди, зная, что на мне обязательно закончится. Какое-то вечное начало. Куда ни плюнь. Такое ощущение, что я не жил все эти сорок лет, а лишь примерялся к жизни. Я каждый раз начинаю с нуля. Этот нуль вся время прокручивается, за что бы я ни взялся. Он абсолютно гладкий, за него не зацепиться, не ухватиться, не покатить вперед. Я все время на нуле. Все мои счетчики и счета обнулены. Они отсчитывают только прожитые годы и безвозвратные потери. Они работают только на минусы. Помню, мы идем с моим сыном по улице, тем временем года, когда «почки» ассоциируются с деревьями, а не с урологами, когда птицы продирают, онемевшие за зиму, горла, и солнце лежит на еще холодном небе, как желток на не прогревшейся сковородке. Вдруг, он останавливается на полуслове - полушаге и спрашивает, застыв: -Папа, а у тебя большой писюн? -Да, - говорю, прочувствовав важность момента - большой. -И у меня большой, - произносит успокоено. И мы продолжаем оборванный шаг и разговор, кажется, о бабочках. Да, мой дорогой, у твоего папы большой писюн. Я иду по жизни с 20 большим писюном. Хорошо. Взявшись за руки, гуляют по весеннему бульвару отец и сын с большими писюнами. Скоро деревья станут зелеными. -Скоро с тополей полетит пух, - говорю я. -А с акации – тля, - говорит мой сын. Скоро придет жара. Мы будем стучать по арбузам, как в тамтамы и с треском вскрывать острыми ножами их полосатые панцири. Мы будем варить кукурузу, вгрызаться зубами в ее молочную мякоть и высасывать сок из оголенных початков. Мы будем стреляться из водяных пистолетов. Ты – Пушкин, я – Дантес. А потом – наоборот. Мы будем играть в футбол. Один на один. И если кто-то из нас свезет себе коленку о шершавость асфальта, то ни за что не станет плакать. А однажды по дороге в кино мы попадем под страшный ливень и укроемся под большим зонтом летнего кафе, прижавшись друг к другу. Мы станем наблюдать за лужами и натяжением пузырей, за смешной толстой теткой с полиэтиленовым пакетом на голове, неуклюже перескакивающей через потоки воды. Мы будем следить за тем, как молнии рвут ткань неба на лоскуты, и как оно трещит громом. Это куда интереснее того фильма, на который мы не попадем из-за этого ливня. Потом прояснится, как в кино после сеанса. Волосы наши еще будут пахнуть дождем, когда мы вернемся домой и выпьем горячего чаю. Потом мы отключим телефон и заснем рядом на диване. Будто на плоту. Посреди океана ночи. Нас будет покачивать на волнах наших снов. Отца и сына с большими писюнами. Засыпает. Затемнение. Квартира. Стоит перед окном. Вот земля болтается в космосе. Она ни на чем не подвешена, ни на что не опирается. Просто болтается сама по себе. Она еще и вращается! Среди каких-то там планет, астероидов, черных дыр, всякой космической пыли и дряни. Несется по космосу. А я - на ней, беспечно выглядываю в окошко… Это навевает на меня ужас. Хотя летать на самолете, конечно, страшнее. Но, в общем, это примерно одно и тоже. И еще, когда я вот так смотрю на небо, на звезды, - физически чувствовую, как движется время. Мне хочется укрыться где-то от этого стремительного потока секунд, минут, часов, дней, недель, месяцев, лет… Оглядывается по сторонам. Но в моей квартире нет подходящего места. УЛИЦА. И вот. Мы идем по Бульварному кольцу. Настроение у нее отвратительное. Никогда еще я не видел ее в таком состоянии. Она 21 переезжала с одной квартиры на другую, и во время переезда потерялись все ее фамильные драгоценности. Я искренне посочувствовал. Это все на что я был способен. На Сретенском бульваре она попала в зону турбулентности, но, кажется, не заметила этого. Так сильно она переживала из-за этих драгоценностей. Я видел, как ее трясет, будто в лихорадке и еле заметно подбрасывает так, что содержимое ее сумочки то и дело встряхивается и бьется о дно. С тихим, чуть слышимым звоном вокруг нее сталкиваются и разбиваются молекулы, выпавшие из них ядра, подпрыгивая, катятся вдоль бордюров. Еще она поругалась со своим директором. -Семенов сволочь, - говорит. Я соглашаюсь. Как с ним работать дальше она не знает. Я стараюсь ее утешить. Карликовые, недоношенные смерчи, подхватывая песчаное покрытие Чистопрудного бульвара, завихряются перед ее ногами. -Меня окружают сплошные ублюдки, - продолжает. Я молчу. -Все ублюдки, - настаивает. -Так уж и все? -Все. -А Тимофеев? -И первый из них Тимофеев, - отвечает, скрепя зубами. -А Попов? -Вот уж кто ублюдок! Странно, если в отношении Тимофеева у меня еще были какие-то подозрения, то в Попове я практически не сомневался. Неужели, действительно, и Попов ублюдок? Я представил себе его розовое лицо, вспомнил его, как живого, в деталях. Никогда бы не подумал. -Ладно, - говорю, - хорошо. А Синицын? -Ублюдок, - выпаливает не задумываясь. Хоть бы немножко посомневалась, чисто для приличия. Но нет. -Что ты скажешь про Голощекина? Вот мне интересно! - говорю. -Ублюдок твой Голощекин, - отвечает. Честно говоря, про Голощекина я и сам догадывался. -Ну, а взять, к примеру, Трахтенбройда? С моей точки зрения, Трахтенбройд – святой человек. Не думал я, что она посягнет на Трахтенбройда. -Трахтенбройд? – переспрашивает. Так я и знал. Назвать Трахтенбройда ублюдком, при всем желании невозможно, такой это чудесный человек. -Да, - говорю, - Трахтенбройд. Ну? Что? А? -Ублюдок, - говорит. – Полный ублюдок твой Трахтенбройд. Я почувствовал, как температура, давление и плотность среды вокруг нее подвергаются хаотическим флуктуациям. -Далай Лама? – почему-то срывается у меня с языка. -Ублюдок. 22 -Хари Кришна? -Ублюдок. -Васко Да Гама? -Ублюдок! Ублюдок! Ублюдок! Да, все ублюдки, до единого. Хоть бы раз встретился не ублюдок. Так нет же! Все ублюдки. Все! Она искриться электрическими разрядами, будто утраченными драгоценностями. Тут я начинаю понимать, что, очевидно, и я не исключение. Я – очередной ублюдок, которому она может пожаловаться на жизнь. Я останавливаюсь. -Знаешь, - говорю, - пожалуй, я пойду. -А что случилось? – удивляется. -Ничего. Неужели, думаю, не понятно? -Ну, пока, - она сверкнула за угол. И тут же яркая вспышка пронзила вечернее небо. Раздался взрыв, и над крышей пятиэтажного здания поднялось густое облако пыли. Я услышал, как мелкими осколками осыпается на дорогу содержимое ее сумочки. Нет, - думаю, - все-таки зря она так про Трахтенбройда. Я шел домой и думал. Думал, что мне очень нужна девушка. «Зачем мне девушка?» - спрашивал я себя. Для любви, для секса и все такое. Я хотел бы встретить девушку, которая сможет заменить мне нейролептики. Но все же, больше для того, чтобы мне было, кому все время ныть и жаловаться. Такой я человек, как межреберная невралгия, - все время ною и ною. А она должна внимательно вникать во все, о чем бы я ни стал ей рассказывать. Сопереживать, долго со мной это обсуждать, задавать наводящие вопросы, копаться в справочной литературе, проводить сравнительный анализ, ссылаться на общественный и личный опыт и, в конце концов, с трудом переубеждать-таки меня, приводя самые серьезные аргументы в пользу своей точки зрения. Успокаивать и заверять, что все будет хорошо. Желательно, даже очень хорошо. Сама же эта девушка должна быть абсолютно здоровой и никогда ничем не болеть. Ну, разве что в детстве - свинкой или краснухой. У нее должна быть очень устойчивая психика и все, какие надо прививки. Ей необходимо быть симпатичной, с правильной геометрией лица и фигуры. Что еще? Доброй, интеллигентной, с чувством юмора. Я даже был бы не против, если бы она носила очки. Господи, сколько в моей жизни было женщин, готовых ради меня на все! А в этом городе я не нашел ни одной, готовой ради меня хоть на что-нибудь! 23 Все-таки, в провинции, может быть, по инерции, но все еще многое делается по любви. Так мне кажется. Я подключился к интернету. Нашел какой-то сайт знакомств. Ввел параметры. Возраст: от 20 до 30, вес: до 55, рост: до 168, фото: обязательно. Нажал «Enter». Лица. Одномерные изображения. Девушки, застывшие посреди времени и виртуального пространства. Они совсем не похожи на черно-белые фотографии тех скромных, женщин, которых выставляли в витринах фотоателье. Эти - появлялись на экране моего монитора, нисколько не смущаясь, принимая откровенные позы, выставляя напоказ свои видимые достоинства, которые вовсе не соблазняли меня. Кажется, я старею и мне надо записаться на прием к урологу. Вероятно, моя реакция на эти фотографии – следствие хронического простатита. Все-таки это ужасно интересно! Доктор в белом халате наденет резиновую перчатку, макнет палец в банку с вазелином, залезет этим пальцем мне в задницу, станет массировать простату и мое отношение к женщинам - изменится! А вследствие этого, измениться мое отношение к жизни. Жизнь покажется мне более приспособленной для жизни. Я буду счастливее уже через каких-нибудь пять – семь процедур! Разве это не удивительно? До чего же примитивно мы устроены. И сколь же иллюзорны наши представления о любви и счастье… На какое-то мгновение мне захотелось, чтобы все мужчины в мире стали импотентами. Только ради того, чтобы разомкнуть этот порочный круг, нарушить предсказуемость событий, разорвать пошлую логику взаимосвязей. Но в наше время не так-то просто стать импотентом. Таблетки, мази, инъекции, фаллопротезы… В интернете я нашел описание надувного фаллопротеза: «Он состоит из: цилиндров ригидности, имплантируемых в пещеристые тела, резервуара, устанавливаемого в пространство позади лобка, а также нагнетающей помпы, которая помещается в мошонку. Все три компонента соединены трубками. Чтобы получить эрекцию достаточно несколько раз сжать помпу установленную в мошонку. Для снятия эрекции необходимо нажать на ту же помпу только в другом месте». Вот и все дела! Знай себе, жми на помпу – и вперед! Такая инструкция. Проще той, что прилагалась к купленной мной недавно кофеварке. Мы живем в невероятно эрегированном мире! Даже девушка, у которой я приобрел ту самую кофеварку, хотела выглядеть соблазнительной. Нет практически никакой возможности стать тихим скромным импотентом. «Жми на помпу!» - кричат с телевизионных экранов и глянцевых изданий. «Жми на помпу!» - кричат фармацевтические компании. 24 «Жми на помпу!» - кричит скромная труженица магазина бытовой техники! Я чувствую, как мощная волна прибивает меня к берегу. Я чувствую, как пастушьи собаки сбивают меня в стадо… Думаю, надо все-таки обратиться к урологу. Рыба за витринным стеклом в брильянтах ледяных осколков искрится перламутровой чешуей. Красная икра горит изнутри рубиновым светом, а черная – сверкает вороным глазом. Ломтики балыка кажутся фрагментами похищенной янтарной комнаты. Креветки, свернувшись калачиком, спят в розовых пастельных тонах. Теплые цвета сменяют - холодные. Белизна молочных продуктов привносит праздничность и торжественность в общее настроение магазина. Помню, как много лет назад папа – дальтоник позвонил из московской командировки моей маме и сказал, что купил ей импортную кофточку цвета ряженки. Мама предвкушала бежевый колер, но по приезде выяснилось, что отец имел в виду цвет крышки на бутылке, который, на самом деле, был сиреневым. В действительности же, кофточка оказалась красной. С тех пор «цвет ряженки» превратился в семейную идиому. В молочном отделе я встречаю Машу – девушку из виртуального пространства. Она выбирает йогурты. Я сразу же узнал ее. Она совсем не удивилась, что мы встретились в супермаркете. Маша сказала, что никак не может решить какой йогурт купить. Мы стали выбирать ей йогурт. Это нас сблизило. У меня тоже проблема выбора. Я сам часами могу стоять у прилавка в полной растерянности. Мы перебирали разноцветные коробочки с молочными продуктами, украдкой посматривая друг на друга. -Как вы меня находите? – спрашивает Маша. Именно такую невесту я хотел привезти из провинции – тихую, скромную, неразвращенную столичными нравами девушку, подолгу выбирающую йогурты в продовольственном магазине. Я сказал, что именно о такой девушке, как она я и мечтал всю свою сорокалетнюю жизнь за минусом младенчества, детства, отрочества и юности. -Вам, действительно сорок? – спрашивает. Никто не дает мне моих лет. Я говорю: -Маленькая собачка – до старости щенок. -Все зависит от породы, - подумав, отвечает. -Разве что, кроме тойтерьеров, - предполагаю я. -И болонок, - добавляет. – Какой же йогурт мне купить? Мы хотели найти самый лучший в мире йогурт – самый свежий, без консервантов, без искусственных красителей, не жирный, обогащенный живыми культурами, витаминами и микроэлементами. Мы могли бы провести всю жизнь за этим занятием. Очень сложно сделать правильный выбор. Мне кажется, многие наши 25 беды происходят именно из-за этого. Хотя, знакомый японец, обучавший меня тому, как надо есть суши, говорил: «Важно даже не то, как ты держишь палочки, а то, как ты доносишь их до рта». Периодически к нам подходили то ее, то мои знакомые. Никто из них не мог помочь с выбором йогурта. Одни говорили: -Купите лучше рыбу. Другие советовали пойти в театр или в школу бальных танцев: -Будете танцевать румбу! – говорили. – Разве плохо? -Нет, совсем не плохо, замечательный танец – румба, - отвечаем мы с Машей, - но нам нужен йогурт и ничего больше. -Выходите за меня замуж, - предлагаю я Маше, когда мы остаемся наедине. – Конечно, я понимаю, что вы еще не достаточно хорошо меня знаете… -Нет, я знаю вас достаточно. Я навела о вас справки, - она улыбнулась, как бы извиняясь. - Я знаю, что у вас язва, хронический простатит, скверный характер, вы курите натощак, но человек, в общем и в целом, вы хороший. И я готова выйти за вас, но не раньше, чем куплю йогурт. Такое условие. Спросите: чего мне не хватает в жизни? И я вам отвечу: мне не хватает в жизни вкуса. Жизнь моя скучна и однообразна, как диета язвенника в период обострения болезни. Дни мои протекают в полном соответствии с календарными сроками. Время, которое я проживаю, отмеряется в точном соответствии с положением стрелок на Спасской башне Кремля, включая переходы на зимнее и летнее время. Есть люди, умеющие жить по-другому, в своем ритме, в своем времени, со вкусом и очень заразительно для окружающих. Это редкий дар. Вадик Соломонов всегда был кофеманом. Когда кофе было не достать, он находил где-то зеленые, не обжаренные кофейные зерна. Сам подвергал их тепловой обработке, доводя до идеальной кондиции. Его отец работал на секретном заводе, «почтовом ящике». Этот завод производил нечто имеющее отношение к обороноспособности социалистической Родины. Тамошние умельцы соорудили для Вадика кофемолку. Внешне она совершенно естественно напоминала боевую часть реактивного снаряда. Весила килограммов десять не меньше. А звук работающего двигателя, заглушал все мирные инициативы СССР на международной арене и не оставлял надежд на бескровное разрешение любого конфликта, в какой бы горячей точке планеты он не возникал. Вадик варил кофе по какой-то, известной ему одному рецептуре, обставляя этот обыденный процесс волшебными мистификациями, шаманскими ритуалами и светскими церемониями одновременно. Это был самый вкусный кофе, который я когда-либо пил. Однажды я застал Вадика за мытьем холодильника. Он занимался этим с упоением, скрупулезно добиваясь хирургической чистоты. Помню, мне захотелось немедленно отправиться домой и хорошенько 26 отдраить свой. Я не видел, как Вадик промывает себе кишечник, но когда он выходил из ванной с опорожненной трехлитровой клизмой в руках и с необычайно одухотворенным, светящимся выражением лица, мне хотелось немедленно поставить себе клистир. В детстве я казался себе взрослым. Чем старше я становлюсь, тем больше чувствую себя ребенком. Мне кажется, все вокруг намного старше меня. Все вокруг знают, как надо жить. Похоже, я один ничего в этом не смыслю. Любой может подсказать, как нужно проживать годы, как правильно относиться к тому, что происходит в твоей судьбе, дать полезный совет. Как будто все получают по факсу какие-то божественные релизы. А в моем - закончилась бумага. И вот теперь все в курсе, а я нет. Но меня не оставляет смутная надежда. Надежда, что рано или поздно все как-то образуется. Мне очень хочется, чтобы пришел какой-нибудь человек и сказал, что теперь все у меня будет хорошо. Причем он должен это сказать не из желания утешить, как-то успокоить меня. А абсолютно беспристрастно, с чувством исполненного долга, утирая пот со лба. Что-то он должен сделать, где-то там изрядно потрудиться над решением моих проблем, прийти и отчитаться. Такой должен быть человек. Не то, чтобы Бог. И даже не женщина. Скорее, он представляется мне в образе доброго сантехника, устранившего некий затор в трубе или течь в унитазном бочке. И теперь уставший, почти обессилевший, он говорит, что все проблемы позади и меня ждет новая, сияющая жизнь. Он даже готов выписать гарантийный талон на несколько счастливых лет. А бывает, пройдет целый день, и во всех его двадцати четырех часах не найдется ни одной счастливой минуты! Очень много в моей жизни таких дней. И сегодня, мне показалось, был такой же. Но… Почти сутки я не смотрел на себя в зеркало, а к концу дня взглянул на отражение и понял, что соскучился. Затемнение. Роман, так и не сдвинулся с мертвой точки. Странное дело: вот уже несколько недель, как я не слышал густого баса в своей телефонной трубке. Куда он подевался? Я так к нему привык, что начал беспокоиться. Вадик Соломонов рассказывал мне об определенном типе язвенников, которые, излечившись от мучавшей их долгие годы болезни, испытывают даже некоторое сожаление по этому поводу. Они так свыклись со своей вечной спутницей! Они подстраивались под ее настроение, прислушивались к ней, как к живому существу. И вдруг, язвы не стало. 27 Вот не звонит густой бас и выходит так, что даже послать меня некому. А когда ты один и, вдруг, заболит сердце, а металлическая дверь накрепко заперта изнутри, вот и приходят такие мысли, что найдут тебя только по запаху. Один пенсионер забивал «козла» во дворе своего дома с соседями. Стукнул костяшкой по столу с возгласом «Рыба!» - и «склеил ласты». Что-то с сердцем. Хорошо умереть так, на свежем воздухе, ранней весной, скоропостижно. «Рыба!» - и пиздец. Что за рыба? Последнее, что слетело с его губ - не проклятье, не благословение, не тайна зарытых где-то сокровищ, не клич, не покаяние - «рыба». Хорошо. С утра я задумался над смыслом жизни. Не самое лучшее, конечно, начало дня. Но мне показалось, что пора подвести некоторые итоги. Я думал на эту тему минут десять, пока шел по улице. Смысла, по крайней мере, в своей жизни я не нашел. То есть, я нашел в ней множество самых разных смыслов, но одного большого, самого главного смысла – не нашел. Вот какие отдельные смыслы я обнаружил: - написать гениальный роман - заняться простатитом, язвой и английским - влюбиться - при жизни дождаться признания и славы - иметь возможность ездить в отпуск за границу пару раз в году - чтобы все меня любили Однако, даже складывая отдельные смыслы, нельзя получить один общий смысл. Странная какая-то бухгалтерия, вам не кажется? Мне навстречу идут люди. Они идут на работу. Их лица и даже затылки исполнены смысла. Смысла прийти на работу. Но мне почему-то кажется, что если бы каждый из них сейчас задумался над тем: «Есть ли смысл в этом смысле?», то не все бы дошли до своих рабочих мест. Я, например, не очень понимаю, как можно быть агентом по недвижимости. Какой в этом смысл? Как можно любить такую работу? За что? Одной зарплаты явно не достаточно. В какую сумму можно оценить восемь часов, отпущенного тебе Богом дня? А вдруг, это последний день в твоей жизни, а ты потратил его на недвижимость… С другой стороны, часто приходится слышать: «Каждый день надо проживать так, как будто это последний твой день». Но, тогда на работу вообще никто ходить не станет. Кому охота так скучно провести свой последний день? Я не знаю, кто решил, что во всем надо искать какой-то смыл. В детстве мы все время спрашиваем: «Почему?». А к старости нас уже больше занимает вопрос: «Зачем?». Вот и вся эволюция. Мне кажется, что нет никакого особого смысла в жизни. И в смерти 28 нет никакого особого смысла. И нет никакого смысла в поисках смысла. По-моему, мы сами себе морочим этим голову, чтобы не так обидно было жить и умирать. Я слышал, как дворники скребли лопатами за окном – выпал первый снег. Пришла сороковая зима моей жизни. По телевизору сообщили, что лет через шесть солнце может взорваться, нагревшись до критической температуры. Неужели я стану свидетелем конца света? Неужели солнце действительно лопнет, как электрическая лампочка, и мир погрузится в вечную тьму и бесконечную зиму? Я засыпал, съежившись под тонким покрывалом. И вдруг, почувствовал, как кто-то укрыл меня пледом. Еле заметно, беззвучно. Мне сразу стало тепло и уютно. Многие годы никто не укрывал меня. Пройдя сквозь одиночество, обиды и разочарования, я привык во всем полагаться только на себя. Я уже давно не жду какого-то особого внимания к собственной персоне, не говоря уже о заботе. Возможно, я лишь чуть-чуть надеюсь на то и другое. Когда я жил с родителями, мама укрывала меня пледом. Не помню, укрывала ли меня жена. Мне кажется, многие даже не задумываются над тем, как это важно. Как это, блядь, важно! – знать, что если ты вдруг замерзнешь, в неудобной какой-нибудь позе, заснув перед телевизором, то тебя не оставят околевать, как бродячего пса на едва теплой крышке канализационного люка. Что чьи-то заботливые руки накроют пледом эти, скованные сном сто семьдесят беззащитных сантиметров, эти шестьдесят пять килограммов пока еще живого веса. Мне сорок лет. С точки зрения калькулятора, это 14.400 дней. А часов? А минут? Так жизнь превращается в пыль. Я всегда не любил математику и калькуляторы. За все это время мне так и не удалось отрастить нормальную бороду, найти нормальную работу, создать нормальную семью, завести нормальную женщину. У меня нет ничего. Даже положения в обществе. Даже делового костюма. Даже распорядка дня. Я живу, как попало. Как люди находят себе женщин, которые хотя бы не выводят их из себя? Я искал в разных городах и странах. С одинаковым результатом. Всегда меня что-нибудь раздражало. Меня раздражали: манеры есть и одеваться, прически, интонации, мимика и жесты, фрагменты тел, вкусы, 29 запахи, музыка, которую они предпочитали слушать, характеры, рост, взгляды на жизнь, сухость влагалища, влажность влагалища... Однажды, мы гуляли с Вадиком Соломоновым по ночному Ратингену. Только что прошел дождь. И все было, как в сказке. Брусчатка блестела под ногами. Листья сверкали над нашими головами. Тусклые фонари освещали какой-то древний замок. Круглая луна болталась в пруду. Крякали лягушки зеленые даже в темноте. Какие-то неизвестные мне птицы что-то чирикали по-немецки. Я рассказывал Вадику об одной девушке, с которой познакомился. И всем была девушка хороша, только вот задница у нее очень полная. Сама девушка определила свою фигуру, как гитарообразную. Мне же представлялось, что сходства больше все же с каким-нибудь контрабасом или виолончелью. На что Вадик ответил: -Брось, ты уже через месяц перестал бы обращать внимание на ее задницу. -Нет, - сказал я, - я себя знаю. Через месяц я уже ничего не смогу замечать, кроме этой задницы. На ней свет сойдется клином. Она затмит собой солнце, которое и без того вот-вот взорвется. А ведь если посмотреть на отражение в зеркале, что я там увижу? Аполлона Бельведерского? Так нет же. Такая выходит неадекватность. А что с ней делать? Может, обратиться к психотерапевту? Помню, как-то одна Маша шептала, лежа на моем плече: -У тебя лицо такое... Все в нем правильно. Ничего не раздражает. На другие лица смотришь - что-то в них не устраивает. Хочется, переделать, нос или уши. Я смотрел в потолок и следил за тем, как вздымалась паутинка на люстре. -Я все время думаю о тебе, - шептала она. - Волнуюсь. Как ты там? Что ты ел? Может быть, ты жарил чебуреки. А что, если они подгорели, а у тебя язва? Или, думаю, не обидел ли тебя кто-нибудь? Ты же такой беззащитный. Ты мне веришь? – на всякий случай спросила она. -Нет, - на всякий случай ответил я. Когда на улице поздняя осень или ранняя зима. Когда еще не начался отопительный сезон. Когда голые деревья стоят, словно перевернутые вверх корнями. Когда за окном холодная бесцветная зыбь и небо в окне висит мокрой простынёй. Я люблю зарыться в теплое одеяло, обложиться каким-нибудь печеньем – сухарями – шоколадом, большой чашкой чая, сигаретами, включить телевизор и не идти на работу, и 30 так сидеть целый день. И время незаметно проползает по-пластунски, на брюхе где-то под диваном. И уже стемнело, и люди возвращаются с работы. Спешат в метро, на автобусы, чтобы быстрее проскочить сквозь новые холода, сквозь зябкий ветер. Вжимают головы в плечи, стараясь укрыться от первого снега или последнего дождя. А я в тепле, зарывшись в одеяло, смотрю телевизор или читаю книжку. И в этой берлоге, в этом логове больше ни для кого нет места. Вне зависимости от количества квадратных метров полезной жилплощади. Целыми днями лежу на диване в отчаянии. Я не могу написать роман. Ни строчки. Роман такой большой, а я такой маленький. Я не знаю, как распорядиться своей жизнью, не говоря уже о судьбах персонажей моего ненаписанного романа. Наверное, я могу написать маленький роман о себе, но вряд ли это будет кому-нибудь интересно, кроме моей мамы. А жизнь других людей, даже самых замечательных, не интересна мне. Мне вообще мало, что интересно в жизни. Любой, самый экзотичный ландшафт я бы, не задумываясь, променял на удобный диван и включенный телевизор. Забавно было бы написать роман, в котором все действие происходит в постели. Ибо нет более подходящего места для душевных разговоров, для любви и мучительных откровений перед самим собой и перед вечностью. Вообще, горизонтальное положение – самое демократичное из всех, которые только может принять человек. Лежа, мы начинаем познавать этот мир, лежа прощаемся с ним навсегда. Лежа, человек не конфликтует с окружающей действительностью, а живет с ней в гармонии. Лежа, трудно занять активную жизненную позицию, за которую впоследствии обычно бывает мучительно больно и стыдно. Горизонтальное положение дает больше шансов быть замеченным Богом. Если, конечно, это входит в ваши планы. Я иду по вечерней Москве. Кажется, ветер разбросал собранную из многочисленных пазлов картинку города. Обрывки бумаг несутся вдоль тротуаров. Обрывки фраз, слетают с чужих губ. Обрывки песен выдуваются из окон несущихся автомобилей. Обрывки облаков мчат по небу. Обрывки желтой листвы кувыркаются по дорогам. Фрагменты улиц выхватывает слезящийся от ветра глаз прохожего. Все ускользает. Пронзительно и стремительно, несется к неразличимой последней черте. Неужели, умру и я? Попрощайтесь со мной, люди идущие мне навстречу! 31 Я не могу заснуть. Лежу с открытыми глазами. Смотрю в темноту. Что толку закрывать веки, не надеясь на сон. Веки – это такие жалюзи для глаз. Часы на стене идут с одышкой. Когда мне было лет десять, однажды перед сном, я понял, что умру. Когда-нибудь обязательно умру. Меня впервые посетила такая мысль. Я лежал в постели, как сейчас, и мне было страшно. Я задыхался от ужаса. Дом, где я жил с родителями, располагался по соседству с мединститутом и городским моргом. На здании дореволюционной постройки, зловеще проступала, выложенная кирпичом надпись: «Здесь мертвые учат живых». Я с ребятами из нашего двора часто заглядывал в окна цокольного этажа этого заведения. Оттуда несло формалином и дохлятиной. Сквозь вековую грязь на стеклах тускло проступал желтый электрический свет, эмалированные ванны с раствором формалина, в которых плавали трупы. Иногда они лежали и на металлических столах – голые мужчины и женщины. Тогда мы ещё не знали или не задумывались над тем, что это общий финал. Поэтому было не очень страшно. Это вот, если бы на наших глазах мертвец зашевелился или встал, тогда конечно. Тогда было бы жуть, как страшно. А так нет. Даже интересно. И вот однажды перед сном, я понял, что тоже умру. И тоже буду лежать в морге на холодном металлическом столе. Я чувствовал этот холод. Меня трусило от страха. Потом я представлял себя, лежащим в гробу с открытой крышкой. Я слышал, как люди говорили: «Миша умер». Некоторые плакали… Мне казалось невероятным, что после моей смерти жизнь будет продолжаться для всех, кроме меня. Даже для собак и кошек в нашем дворе! Даже для голубей и воробьев! Муравьи и комары будут жить после меня! И тогда мне подумалось, будто самая большая несправедливость, какая только возможна в жизни – это моя смерть. И сейчас, спустя все эти годы, лежа в другой постели, выросший, постаревший, несколько обрюзгший, я по-прежнему страшусь смерти. Недавно я видел, как один мужчина умер в очереди за овощами. В считанные минуты он посинел и превратился в труп с остекленевшим взглядом. Только что его интересовало «кто здесь крайний?». Вероятно, он присматривался к помидорам или к огурцам, предполагал, вернувшись домой, сделать салат или сварить борщ. И вот ему уже ничего не надо покупать, ничего не надо готовить… У меня тоже были кое-какие планы. Я хотел успеть как-то оправдать свою бестолковую жизнь. Как-то наверстать упущенное… Сердце то заикается, то захлебывается в скороговорке, жар наполняет желудок, карабкается по позвоночнику. И муха парит надо мной, как стервятник. Входят две женщины в синей униформе работников скорой помощи. 32 Они приехали быстро, минут через пятнадцать. Молодые и красивые ангелы смерти в синей униформе. Одна из них, – доктор по имени Мария, щупала мне живот нежными холодными пальцами. Может быть, это последние женские прикосновения. Отогреет ли еще кто-нибудь свои холодные тонкие пальцы на моем животе? Я вдруг вспомнил старый, черно-белый фильм моего детства «Сердце Бонивура» с молодым Львом Прыгуновым. Враги вырезали пятиконечную звезду на его груди. А он так и не выдал партизан. Тогда я смотрел эту картину со слезами на глазах. Не только из сострадания к мукам красноармейца, но и от стыда за то, что я никогда бы не выдержал подобных пыток и, наверняка, раскололся, назвал бы всех поименно, обозначил на карте места дислокации. А Бонивур только тихо постанывал и никого не сдал. И если бы только у меня была альтернатива лечь под нож хирурга или сдать отряд другой партизан, я бы нисколько не сомневался в своем выборе. Я представлял себе этих партизан, у которых, скорее всего, ничего не болит, они беспечно греются у костра и тихо матерятся, попивая чаек. Жизнь прошла. Окончилась. Не стоит подводить печальные итоги. Я исчезаю с поверхности земли, ухожу в ее недра. Мои страхи бесконечны, как вселенная. Бесконечны сигареты, которые я курю одну за другой, прожигая озоновый слой и верхние дыхательные пути. Бесконечно количество девушек, с которыми я мог бы познакомиться и расстаться. Бесконечны удовольствия и страдания, которые я мог бы испытать. Все это изобилие ограничено только годами моей жизни, количеством сокращений сердечной мышцы. А раз так, то ничто не помешает мне предположить, что и моя жизнь бесконечна, как вселенная, как сигареты, как девушки, как удовольствия и страдания. Что сущность моя воспарит к небесам. И там, где-нибудь в ноосфере встретит родственную душу молодой и красивой девушки, безвременно погибшей в какой-нибудь авиакатастрофе. И мы с ней, едва соприкасаясь золотистыми лептонными телами, заскользим над деревьями и лугами, над морями и пляжами, над всеми вами, ныне живущими к новой светлой загробной жизни. Не знаю, чем станет заниматься она. А я буду писать роман, научусь играть на саксофоне, займусь, наконец, спортом и, может быть, выучу английский, еще до того, как истлеет в сырой земле рыжий льняной костюмчик, в котором меня похоронили… Операционная. Голос мужчины. Я летел по какой-то трубе, выложенной слайдами моей биографии, скользил вдоль длинной фото-галереи. И каждый слайд оживал, когда я пролетал мимо, анимируя фрагменты моей жизни в хронологическом 33 порядке. Я летел быстро, но успевал заметить самую мелкую деталь, услышать самое незначительное слово, каждое междометье, каждый вздох, каждый звук… Я видел себя новорожденным с синюшным оттенком и клеенчатой биркой на запястье. Я видел молодую маму, кормящую меня грудью… Счастливого отца, с лица которого, кажется, стерли все морщины и подретушировали седину. Он неуверенно и опасливо брал меня на руки… Я делал первые шаги… И вот уже ноги несли меня в детский сад, затем в школу, потом в университет, потом еще невесть куда по разным дорогам, до боли знакомыми маршрутами… Я понимал, что это кино вот-вот закончится. Где-то над головой уже забрезжил свет, как в кинотеатре, когда заканчивается сеанс. Я ждал, что вот-вот пленка оборвется или мелькнет слово «КОНЕЦ» и пойдут титры… Но тут, чуть-чуть не вылетев в трубу, я застыл на месте. В отверстии прямо напротив моего лица, затмив собой поток яркого солнечного света, появилась хитрая еврейская бородатая физиономия: -Пошел на хуй! – услышал я знакомый густой бас. -В каком смысле? – не понял я. Но тут же передо мной возникло другое лицо, большей частью, скрытое за марлевой маской. Я видел, как едва заметно она зашевелилась от движения воздуха и слов. ХИРУРГ: Жив, сукин сын? Мужчина ненадолго задумывается и утвердительно кивает. ЗАНАВЕС. 34