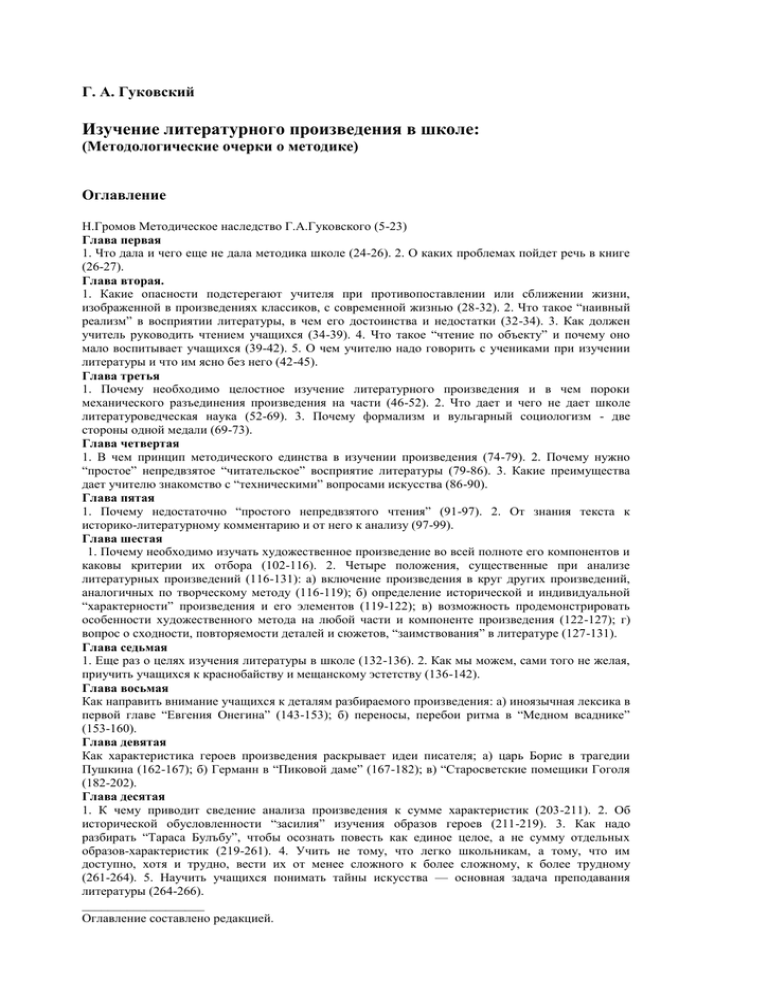

Григорий Гуковский - Классический детектив: поэтика жанра

advertisement