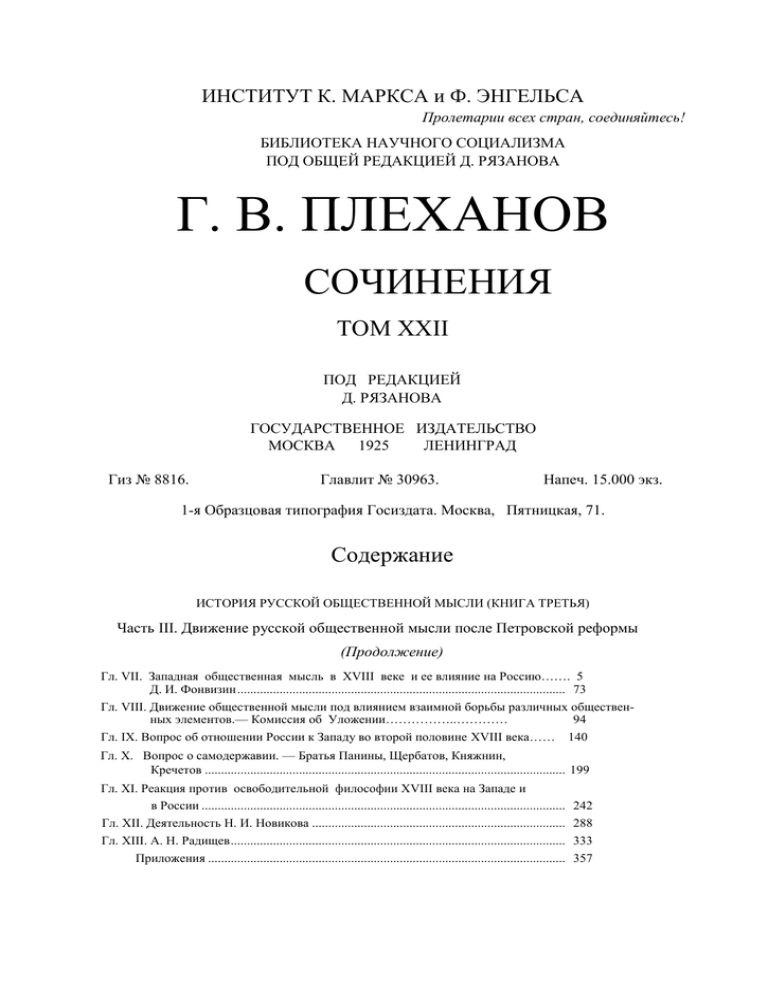

Г. В. ПЛЕХАНОВ СОЧИНЕНИЯ ТОМ XXII

advertisement