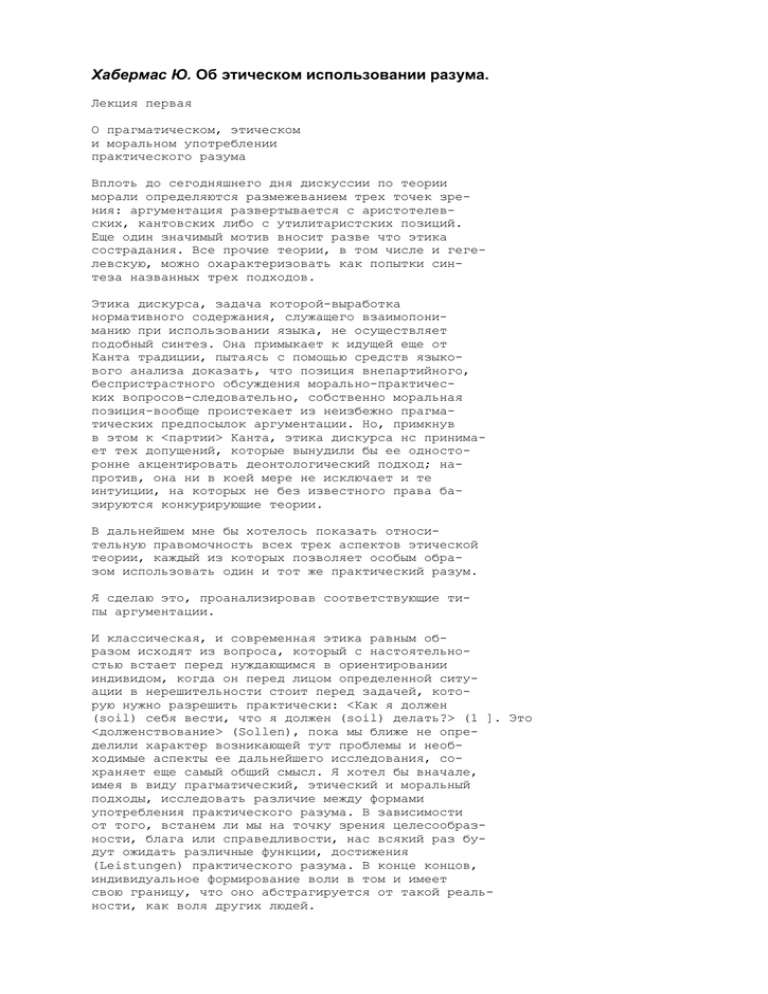

Лекция первая

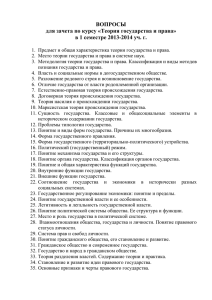

advertisement