Марина Абрамович: «Есть две вещи, которые

advertisement

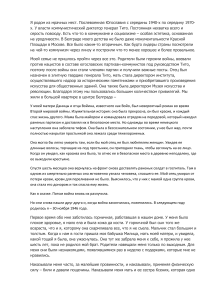

Марина Абрамович: «Есть две вещи, которые всегда отдают дурновкусием, — свечи и яйца» В Москву на симпозиум Brainstorms, посвященный взаимодействию науки и творчества, приехала Марина Абрамович. По просьбе БГ с классиком искусства перформанса поговорила Линор Горалик — о боли, стеснении, космосе и смерти ТЕКСТ: Линор Горалик ФОТОГРАФИИ: Ксения Плотникова — Вы привыкли к публичному обнажению — во всех смыслах этого слова. Как это сказывается на вас как на частном лице? — Знаете, ребенком я была настолько стеснительной, что не могла даже спокойно находиться на улице: мне казалось, что на меня смотрит огромная толпа. И вот этот интроверт, начав заниматься перформансами, обнаружил в себе поразительную перемену: как только я оказываюсь перед аудиторией, мое место занимает некто совершенно иной. — Как это работает? — Не знаю. Это магический эффект взаимодействия с публикой: я чувствую ее энергию, принимаю эту энергию, трансформирую — и возвращаю обратно. При этом в частной жизни я чудовищно неуверена в себе. Перед глазами аудитории я не боюсь чувствовать себя старой, толстой, уродливой, я спокойно могу раздеться — потому что значение имеет только тело как инструмент, только концепция перформанса. А дома или среди близких я немедленно начинаю чувствовать, что у меня слишком толстые руки, слишком большая попа; мне не нравится, как я выгляжу, и эта неуверенность в себе ужасна. Перед каждым перформансом я стою в туалете, жду начала — и у меня сводит живот, мне физически больно и чудовищно неловко. Но стоит мне выйти к публике, как все это исчезает. В последний раз я выступала перед 4 тысячами человек, это безумно много. Раньше я не могла себе такое даже вообразить! Я никогда не готовлюсь, не составляю конспект, я просто выхожу и начинаю говорить. Великая танцовщица Марта Грем сказала, что пространство, где находится танцор, становится священным. Для меня все устроено наоборот: священным становится пространство, где находится публика. Я часто вижу художников, создающих перформансы, во время которых публика не погружается ни в какое особенное состояние. Для меня все иначе. Даже если я читаю лекцию и один-единственный человек выходит в туалет, я готова ждать его возвращения, потому что мне важна целостность энергетического поля, в котором участвует каждый человек. Я работаю с моей публикой — и публика это чувствует. Мы создаем общее произведение. Перформанс без публики — это не произведение искусства. Перформер и его публика — это одно целое. Линор Горалик — Как этому можно научить? Вы ведь иногда ведете мастер-классы по перформансу. — Перформансу-то научить можно. Харизме — нельзя. Можно научить самоконтролю, силе воли, способу разработки простых концепций, очистки этих концепций от лишнего. Можно научить методам передачи идей. А харизма — это дар, и, если у тебя его нет, ты безнадежен. — Вы как-то говорили, что люди настороженно относятся к перформансу, потому что видели слишком много плохих примеров. Как художнику научиться принимать решение, что придуманный им перформанс — плохой? Для российского акционизма это довольно актуальный вопрос. — Сама я чувствую такие вещи нутром. Я могу постоять 20 минут перед перформером — и понять, способен он на что-нибудь или нет. Но большинство молодых людей плохо знают историю искусства. Им приходит в голову концепция — и они немедленно считают себя гениями, хотя придуманное ими уже было проделано сотни раз. Когда я преподаю перформанс, я пытаюсь внушить им, что есть две вещи, которые всегда отдают дурновкусием, — свечи и яйца. Кроме того, у меня часто возникает ощущение, что молодые прячутся за слишком большим количеством реквизита, потому что не уверены в себе. Им хочется задействовать в перформансе все что только можно. А я смотрю на результат и вижу концепцию, которая могла бы быть очень чистой и ясной, если убрать вот это, вот это и вот это. Я вижу, что идею можно реализовать при помощи одного-единственного инструмента. Вот я и учу их убирать лишнее. Крайне важно транслировать идею минимумом средств. Нужно полагаться на свою энергию и понимать ее. Если есть энергия, больше вообще ничего не нужно. — Кстати, про радикальные приемы. Есть мнение, что одна из проблем художников, занимающихся перформансом, — необходимость каждый раз повышать уровень радикальности. — Я сама однажды чуть не попала в эту ловушку и теперь стараюсь ее избегать. Когда-то у меня была работа под названием «Дом с видом на океан» (полторы недели Абрамович жила на специальных платформах, подвешенных к стене галереи. Во время перформанса она не разговаривала и ничего не ела. Спуститься вниз было невозможно: лестница была сделана из острых ножей. — БГ). Я провела 12 дней без еды. Это был очень жесткий, очень сильный опыт, я заболела. И вот я думала, что делать дальше? Мне же надо было как-то продолжать. И тогда я создала «Балканский эротический эпос» — фильм, построенный на моих исследованиях старинных балканских ритуалов, устанавливающих связь между половыми органами и сакральными смыслами. Однажды в XVII веке шел бесконечный дождь, поля залило, есть было нечего, и все женщины, от очень старых до очень юных, вышли в поля под дождем и показали небу свою вагину, чтобы отпугнуть богов, вызывающих дождь. Вы можете себе такое вообразить — показать вагину, чтобы отпугнуть богов? «Дом» был таким тяжелым, что мне захотелось сделать что-нибудь понастоящему смешное, побыть клоуном. Это, кстати, отличный прием: сделали что-то радикальное — начинайте двигаться в противоположном направлении. Противоположности хорошо увязываются между собой. — Такие резкие перемены должны тяжело даваться. — Что поделаешь: после дождя — солнце, после солнца — дождь. Ты просто используешь в работе естественный ритм. Пытаться нагромождать смыслы один поверх другого невозможно, природа и люди устроены иначе. Марина Абрамович — Можно долго говорить о том, что такое политическое искусство, и о том, может ли искусство находиться вне политики. Оставим это сейчас за скобками. Но если сам художник решает для себя, что работает с политическим перформансом, то его главным инструментом оказывается восприятие аудиторией текущей ситуации в ее собственной стране. Как работать с этим инструментом, не впадая в чрезмерную очевидность или в прямое дурновкусие? — Мне кажется, делать произведение искусства чисто политическим — неправильно. Что бы вы ни делали, какое произведение бы вы ни создавали, оно может быть политическим, но при этом иметь много других слоев и смыслов. Именно эти слои совершенно необходимы для того, чтобы обеспечить произведению долгую жизнь. Сегодняшние политические новости завтра перестают быть новостями, и срок годности сугубо политического произведения истекает. Крайне важно создавать искусство, срок годности которого не может истечь. Возьмем, к примеру, мой перформанс «Балканское барокко» (художница перемывала гору окровавленных костей. — БГ). Он, безусловно, был моей реакцией на события в бывшей Югославии — но в то же время я держала в уме любую войну, в любой точке мира, в любое время. Я говорила: «Вы не можете смыть кровь, эта задача невыполнима». То же самое сейчас касается новостей из Южной Африки, например. И других регионов. В этом и была моя цель — показать, что это переживание применимо к любой ситуации, любому времени, любому месту. Для меня разговор про кровь, войну, убийство шел на многих уровнях сразу — иначе он бы оказался слишком простым и неинтересным. Вот, кстати, я только что посмотрела две выставки — Ива Кляйна и Раушенберга в Париже. Раушенберг — прекрасный художник, но его срок годности явно истек. Его работы остались в шестидесятых. А вот Ив Кляйн свеж невероятно, можно представить, что эти работы были созданы сегодня — столько в них универсальной правды. То же самое касается фильмов, книг. — Что для вас значит быть сербкой? — Знаете, я ненавижу быть сербкой. Я родом из бывшей Югославии, я уехала в Амстердам, когда Тито был жив, — уехала потому, что была влюблена, а не из политических соображений. Страны, которую я тогда покинула, больше не существует. Не существует того, что заставляло бы меня быть сербкой или быть хорваткой. Я ненавижу все это, я никогда не получала сербский паспорт. Я выбрала паспорт Черногории, потому что оттуда родом была моя мать, а какойнибудь паспорт человеку все-таки нужен. Но каждый раз, когда меня спрашивают, откуда я родом, я отвечаю (особенно американцам): «Этой страны больше не существует, потому что вы ее разбомбили, уж простите». Кроме того, я не верю, что принадлежу какому-то одному месту: я человек без национальности, современный кочевник в чистом виде. Я прожила в Голландии 6 лет, но никогда не была голландской художницей (хотя у меня есть голландский паспорт), я даже не говорю на голландском. Я работала в Германии, но не чувствую себя связанной с Германией — как и с Францией или Японией. Сейчас я уже 14 лет живу в Америке, но у меня нет даже грин-кард или паспорта — только рабочая виза. Я живу в гостиницах, для меня вся планета — это мастерская. Когда я сижу на одном месте, меня начинает одолевать клаустрофобия. — Но ведь у нас у всех есть какая-то базовая идентичность. Для вас это не национальность, не страна, не место. Если разбудить вас среди ночи, как вы ответите на вопрос «Кто ты?»? — Я — художник. Кстати, я не феминистка. Я женщина, но я не «женщинахудожник». Я художник в универсальном смысле. На этой планете я чувствую себя пришельцем. Хотите смешную историю? Мне позвонил друг из Лос-Анджелеса. Он любит знакомить людей между собой. Говорит: «Есть один человек, с которым тебе надо пообщаться, позвони ему». Я позвонила. Это оказался Ким Стенли Робинсон, писатель-фантаст. Я поискала его в «Гугле», выяснилось, что это очень известный писатель. Мы встретились за ланчем, он оказался очень приятным. Мы поговорили о научной фантастике, и он подарил мне свою футурологическую книгу «2312» — она тогда только-только вышла. Оказалось, что я — один из главных персонажей этой книги, меня там так и зовут — Абрамович, и я занимаюсь перформансами на лишенном гравитации астероиде в районе Меркурия. Девятьсот страниц! Прочитав книгу, я спросила: «Почему вы выбрали меня? В мире столько художников!» Он сказал: «Потому что ваша работа настолько нематериальна, что идеально подходит для межгалактических путешествий: ее можно взять с собой куда угодно». И вот четыре месяца спустя я приезжаю в Бразилию исследовать оккультные практики и прихожу на встречу с местной пророчицей. Перед ней огромный стол, заваленный камнями. Она просит меня подержать несколько камней, среди них есть метеорит. Она не знает, кто я, откуда я, и вообще — мы находимся посреди джунглей. И говорит: «Вы, наверное, нигде не чувствуете себя дома. Это потому, что вы не с нашей планеты. У вас галактическая ДНК, вы родом с дальней звезды». Ну, я говорю — вау. Не знала, что я пришелец. А она говорит: «Вы знаете, в чем цель вашего пребывания на Земле? Вы были посланы на нашу планету, чтобы научить людей трансформировать боль». Неплохо, да? «КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, ОТКУДА Я РОДОМ, Я ОТВЕЧАЮ (ОСОБЕННО АМЕРИКАНЦАМ): «ЭТОЙ СТРАНЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЕЕ РАЗБОМБИЛИ, УЖ ПРОСТИТЕ» Так вот, некоторое время назад журнал Muse предоставил мне 29 страниц — они хотели сделать со мной огромное интервью, при этом как-то связанное с модой, и спросили: «Что ты хочешь надеть?» Я сказала: «Космический скафандр». И мне действительно выдали идеальную реплику космического скафандра, можете погуглить эти фотографии. Господи, какое же удовольствие я получила от этой съемки! Стоило мне надеть скафандр, со шлемом и всем прочим, как я почувствовала себя дома. И тогда я сказала: «Знаете, давайте я не буду давать вам интервью, а вместо этого вы позвоните Киму Стенли Робинсону, и он напишет для вас рассказ». Мы так и сделали: я послала Робинсону фотографии в скафандре, он написал рассказ, получилось идеально. Вы, кстати, знаете, что в сети можно заказать космические костюмы по вашему размеру — хоть русские, хоть американские, хоть какие? Я помешана на униформе и собираюсь заказывать себе скафандр на день рождения — реплику китайского или даже северокорейского». — Вы постоянно используете тело как инструмент. Перед тем как начать перформанс, требующий физической силы и выносливости, у вас бывает ощущение страха и сомнения — не с эстетической точки зрения, а с чисто человеческой: зачем я подвергаю этому свое тело? — Нет, никогда. Если у вас достаточно силы воли, то тело можно тренировать точно так же, как это делают спортсмены. В молодости я делала силовые перформансы. Все говорили: они были такими тяжелыми, понятно, почему ты не делаешь этого теперь. Но люди не понимают, что эти физические перформансы были гораздо легче, чем то, что я делаю сейчас. Врезаться всем телом в стену? Ну хорошо, я похожу месяц в синяках, потом 5 месяцев отдохну, да и весь перформанс занимает 1,5–2 часа (перформанс «Раздвигая пространство». — БГ). Но мои теперешние работы, которые иногда длятся по 3 месяца, — вот это ад. А тогда у меня не было ни мотивации, ни сосредоточенности, ни опыта для того, чтобы делать то, что я делаю сейчас. — Как это выдерживают ваши близкие, ваша семья? — Они уходят. О, не беспокойтесь, мои мужья уходят, мои друзья уходят, они не могут с этим справиться, не выдерживают интенсивности. Меня слишком много для кого угодно, это невыносимо. — Нет, я говорю о чистом эмпатическом переживании: вот мой друг врезается в стену — и я ничем не могу ему помочь. — Это очень трудно понять. Люди, которые видят меня в нормальной жизни, просто не могут поверить, что я занимаюсь такими вещами: я очень обыкновенный человек, не пью, не курю, не принимаю наркотики, живу очень просто, веду здоровый образ жизни. А потом начинается радикальная работа, и мои друзья видят меня в ином состоянии сознания и не могут с этим справиться. Им приходится или уйти, или смириться. Вот смешной пример: во время отдыха я познакомилась с супружеской парой из Германии. Мы прекрасно проводили время, плавали, играли в карты, жили в одной гостинице. Один из них был художником. Они были совершенно нормальными людьми, а я никогда не рассказывала им, чем занимаюсь. А потом они вернулись в Германию, открыли какую-то книгу, увидели что-то обо мне — и чуть не сошли с ума. Они позвонили мне в 7 утра, они не могли поверить, что речь действительно идет о человеке, с которым они провели месяц отпуска. У меня это частая история. Когда я сажусь в самолет, и человек в соседнем кресле спрашивает меня, чем я занимаюсь, я говорю: «Я медсестра из Новой Зеландии, еду в вашу страну изучать систему здравоохранения». Больше никто не задает никаких вопросов, медсестра из Новой Зеландии — это идеально. Правда, такой метод может давать сбои: мой галерист сидел в самолете рядом с человеком, который очень хотел поговорить об искусстве. Галеристу это надоело, и на вопрос, чем он занимается, он сказал: «Я врач». Сосед спросил: «Какой врач?» Галерист ответил: «Нейрохирург». «О! — радостно сказал сосед. — Я тоже!» К счастью, с медсестрами из Новой Зеландии я пока что ни разу не сталкивалась, так что для меня трюк работает. «МОЙ КОНЕК — ГРЯЗНЫЕ, ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКОРРЕКТНЫЕ АНЕКДОТЫ» — Можно задать некомфортный вопрос? — Знаете, я опубликовала книгу, которая называется «Student Body». Я предложила моим студентам задать мне 362 вопроса и пообещала, что отвечу на каждый из них, даже на самый глупый или самый провокативный. Я ответила даже на вопрос «Могли бы вы пойти на убийство ради своего студента?». — Мой вопрос, может быть, еще интимнее, чем этот. Вы — человек последовательно превращающий любое значительное переживание в своей жизни в перформанс. Можете ли вы представить себе превращение собственной смерти в перформанс? — В каком смысле? Я абсолютно против суицида. Суицид направлен на разрушение жизни, и я очень злюсь, когда художники кончают с собой. — Нет, я имею в виду нормальную, естественную смерть. Вы можете представить себе свою смерть как материал для перформанса, как художественный инструмент? — Смерть — не знаю. Похороны — безусловно. Я сама занимаюсь организацией своих похорон: я создала небольшую театральную постановку, которая называется «Жизнь и смерть Марины Абрамович». Мой юрист помог составить договор, в котором указывается, что участие в нем примут три Марины, две из которых — поддельные, и что похороны будут проходить в трех местах, где я жила дольше всего, — в Белграде, Амстердаме и Нью-Йорке. Эти похороны будут праздником жизни, никакой черной одежды: я хорошо жила и собираюсь хорошо умереть. Будет весело, очень, очень весело! Вообще, в реальной жизни я гораздо более веселый человек, чем может показаться, если судить по моей работе. Мои друзья знают, что мой конек — грязные, политически некорректные анекдоты. Симпозиум Brainstorms был организован Laboratoria Art&Science Space