05_philosophia igry - Белорусский государственный

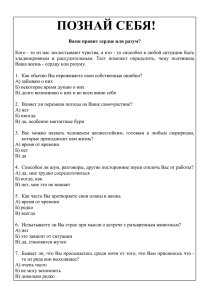

advertisement