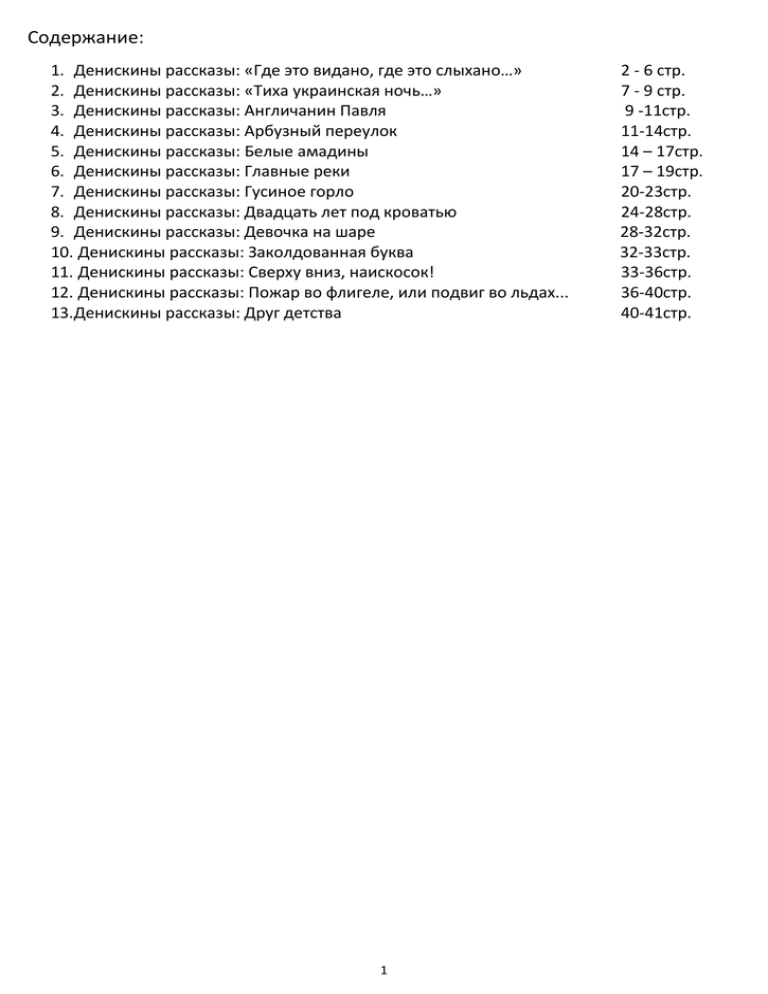

Виктор Драгунский «Денискины рассказы

advertisement