Рациональная реконструкция в истории науки

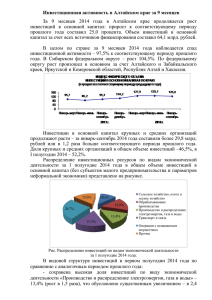

advertisement

Н. И. Кузнецова Рациональная реконструкция в истории науки: возможность и необходимость 1. В данном докладе я буду обсуждать проблему рациональной реконструкции в том виде, как она представлена в методологии историко-научных исследований. «История науки», о которой здесь идет речь, – не реальный процесс, а область научного познания. Можно напомнить общеизвестное: термин «рациональная реконструкция» принадлежит попперианцу Имре Лакатосу. С одной стороны, он показал, как красиво можно выстроить изложение развития той или иной области научного познания, пользуясь этой ключевой идеей («Доказательства и опровержения», 1963–1964), с другой – обосновал необходимость ее в историко-научном исследовании (статья «История науки и ее рациональные реконструкции», 1970). Таким образом, в работах И. Лакатоса присутствует демонстрация как возможности «рациональной реконструкции», так и ее необходимости. В свое время идею Лакатоса с позиций историка науки критиковал Томас Кун (материалы этой полемики были представлены в VIII томе «Boston Studies», 1970, русск. пер. – «Структура и развитие науки» М., 1978). Однако эти возражения не были в достаточной мере осознаны. Кун выражался резко: «Я пытаюсь показать, что то, что Лакатос понимает под историей, таковой вообще не является, а представляет собой примеры, сфабрикованные философией» (Структура и развитие науки. С. 278). «Почему, спрашиваю я, Лакатос чувствует потребность защищать себя от реальной истории? Почему вместо нее он предлагает нам пародию?» (Там же. С. 279). Я попытаюсь продолжить аргументы Куна, т.е. буду отстаивать тезис, что «рациональная реконструкция», как ее понимал Лакатос, конечно, возможна при определенных условиях, но вовсе не необходима, а во многих случаях попросту нежелательна. 2. Область историко-научных исследований претерпела к середине ХХ века существенную трансформацию. Именно в тот период резко возрос интерес к ней со стороны философии науки и эпистемологии, обострились методологические дискуссии, сами историки науки попытались обозначить назревшие проблемы и предложить новые исследовательские подходы. В тот период история науки как особая дисциплина подвергалась методологическим атакам с двух сторон – философии науки, с одной, собственно истории, с другой. Суммируя, можно сказать, что формирование новых парадигм историко-научного исследования происходило под влиянием двух факторов: 1) философизации (я имею в виду освоение моделей, построенных к тому времени именно в постпозитивисткой философии науки); 2) историзации (я имею в виду усвоение корректных методов и методик исторического исследования, которые давно стали нормой в гражданской истории). Эти два фактора проявили себя как два вектора, две траектории развития традиционной истории науки, и никто не обратил внимания на то, что вектора эти некогерентны, не соотнесены между собой. 3. На принципиальную «неисторичность» традиционной истории науки также обратил внимание Томас Кун. Он писал еще во Введении в своей знаменитой «Структуре научных революций» об «антиисторических стереотипах», сформировавшихся на основе чтения классических трудов и популярных учебников. Кун связывал это с имплицитно присутствующей в работах историков науки моделью кумулятивисткой концепции развития научного познания. Эта концепция некритически усваивается еще в период получения естественнонаучного образования и далее практически полностью определяет дальнейшую работу историка науки – поиск событий, их выстраивание, демонстрацию предельной рациональности в поведении ученых и т.п. К середине ХХ века возражения против «антиисторических стереотипов» в истории науки были высказаны с различных сторон. Обращали, скажем, внимание на то, что историки науки крайне небрежно относятся к воспроизведению исторических источников (нет правил археографии). Видный историк математики Отто Нейгебауэр писал: «Только в последнее время ученые, вслед за А.Ромом и А. Делаттом, начали публиковать тексты вместе с рисунками и обозначениями на них. Кроме этих недавних исключений ни одному изданию верить нельзя, во вся1 ком случае в отношении вида, буквенных обозначений и даже наличия рисунков» (Нейгебауэр О. Точные науки в древности. М., 1968. С. 67). Хрестоматийным стал пример Джеральда Холтона по вопросу о том, были ли результаты эксперимента Майкельсона–Морли решающими для Эйнштейна в разработке теории относительности. Принятая в большинстве трудов по истории физики последовательность событий: эксперимент Майкельсона–Морли – теория относительности в качестве объяснения этих результатов. Мнение самого Эйнштейна, высказанное совершенно ясно, о том, что он в соответствующее время вообще не знал об этих результатах, абсолютно не заинтересовало историков физики! (См.: Холтон Дж. Эйнштейн и «решающий эксперимент» // УФН, 1971. Т. 104. Вып. 2. С. 297–316). В сущности общепринято было вообще не упоминать о том, как сам автор прошлой теории или идеи интерпретировал ее, так как сплошь и рядом эта исходная трактовка была весьма далека от той, которая содержится в современном учебнике. Ну можно ли, действительно, всерьез полагать, что Колумб побывал в «Западной Индии»?.. Можно ли не усмехнуться, читая отчеты, в которых говорится, что он находится непосредственно у входа в Рай? «На самом деле, – говорит историк, – Колумб находился тогда в устье Ориноко». Аналогичным образом «поправлялись» ошибки и других первооткрывателей. Характерно, например, такое изложение физических взглядов Аристотеля: «Относительно свободно падающих тел Аристотель знает, что они падают с постепенно возрастающей скоростью, но закон ускорения ему, разумеется, неизвестен. Точно также неизвестно ему, что все тела падают с одинаковой скоростью в безвоздушном пространстве. Он предполагает поэтому, что скорости различных тел при падении соответствуют их тяжести; тело, которое вдвое тяжелее другого, падает и вдвое скорее. Такое определение довольно странно, потому что Аристотель знал о сопротивлении воздуха и легко мог объяснить замедленное падение некоторых тел этим сопротивлением. Но, с другой стороны, ему совершенно неизвестна косность (инерция) вещества при естественных движениях, и потому он не может притти к мысли, что сопротивление может уравновешивать тяжесть большей массы и поддерживать равномерность скорости при свободном падении» (Розенбергер Ф. История физики. М.-Л., 1934. Ч. 1. С. 45).Конечно, в таком переизложении мы подробно знакомимся с тем, чего Аристотель не знал, а не с тем, каковы были его собственные интересы, вопросы и ответы относительно движения. Для ранних этапов развития историко-научных исследований это совершенно типично (книга Розенбергера "Die Geschichte der Physik" вышла в свет в 1882 г.). «Прошлое» здесь фактически отсутствует, оно тем или иным образом «переведено» на язык современности. Такое рассмотрение естественно для человека, который читает сочинение Аристотеля как трактат по физике в современном смысле слова. Указывая на то, что такой подход напрочь закрывает путь к пониманию текста прошлого, А.В. Ахутин специально оговаривает этот исходный момент: «как только мы решили, что аристотелевские «физические слушания» ( ) суть «Лекции по физике» – первые, наивные, во многом ошибочные, но по своему времени весьма глубокие – по той физике, которой – надежно и успешно – занимаемся мы, – словом, как только мы истолковали «фюсис» в смысле единой основы всех вещей, или единого существа, объемлющего все вещи, или связной целокупности вещей, или особого «царства природы», мира изменчивости и подвижности, или в любом другом из привычных нам смыслов, мы лишили себя возможности понять древнегреческую «фюсис» (Ахутин А. В. Понятие «природа» в античности и Новое время. М., 1988. С. 112.). Иными словами, подлинный историк науки начинается с того момента, когда он решительно отказывается воспринимать трактаты прошлого как произведения науки в современном смысле слова. 4. Критика «модернизации прошлого», которой грешат основные труды по истории науки, была высказана на первом же семинаре по методологии историко-научных исследований, который проводил Институт истории естествознания и техники еще в 1974 году. Была сформулирована дилемма «презентизма и антикваризма» как исходных установках по отношению к прошлому. На страницах журнала «Вопросы истории естествознания и техники» еще в 1990-е годы шла достаточно острая полемика относительно этих подходов (см. об этом: Кузнецова Н.И. Презентизм и антикваризм – две картины прошлого // Arbor Mundi. Международный журнал по теории и истории мировой культуры. Вып. 15. М., 2009. С. 164–196). 2 Что бы мы ни предполагали относительно силы аргументации той и другой стороны, как бы ни доказывали, что все историки науки, воспитанные современной научной культурой, просто не могут не быть «презентистами», ибо способны читать и понимать тексты прошлого только в рамках современности, антиисторичность «презентистского» подхода налицо. Можно, конечно, просто отказаться от миссии историка, будучи историком науки, но не все хотят этого. И не все согласны, что следует до конца идти по этому пути. «Презентизм» не «умаляет прошлое», как иногда говорят, он просто занимается другим. Он собирает и систематизирует все, что накоплено в практике познания, и размещает эту информацию на единой «платформе» – современной научной картины мира. «Презентизм» ассимилирует прошлое, и в этом его роль. «Антикваризм» пытается воспроизводить идейный и практический контекст ушедшей эпохи, показать, в рамках каких исторических традиций работали ученые прошлого, что определяло их видение вопросов, варианты поиска ответов и тому подобное. Здесь исследователи копаются в «могилах», анализируя давно умершее, забытое, отброшенное с точки зрения современности. Идея «рациональной реконструкции» Лакатоса, к сожалению, также глубоко «презентистская». Она способна «линеаризировать» исторический процесс, демонстрируя предельную рациональность ученых при обсуждении поставленных проблем, теорий, экспериментов. Это очень привлекательная дидактическая идея, когда можно на квазиисторическом материале показать напряженность научных дискуссий, пути «доказательств и опровержений». Однако когда речь идет об исторических процессах (т.е. о периодах в 100 или даже 200 лет, а именно столько потребовалось для рассмотрения всех случаев, опровергающих красивую теорему Эйлера 1750 года, о которой Лакатос рассказывал в своей знаменитой работе), следует не забывать, что указанные им «контрпримеры» приходили из различных сфер исторически изменяющейся практики, что мы ничего не узнаем о том, как сам Эйлер понимал найденную им теорему и т.п. Одним словом, вряд ли перед нами – подлинная реконструкция прошлого, хотя мы выслушали захватывающе интересное повествование по методологии науки, в частности, о роли рациональных дискуссий для роста знаний. 5. Как же быть? Означает ли сказанное, что «философизация» истории науки вновь завела ее в методологический тупик? Как тут не вспомнить М.М. Бахтина, который писал: «Существовала школьная шутка: древние греки не знали о себе самого главного, они не знали, что они древние греки, и никогда себя так не называли. Но ведь и на самом деле, та дистанция во времени, которая превратила греков в древних греков, имела огромное преобразующее значение: она наполнена раскрытиями в античности все новых и новых смысловых ценностей, о которых греки действительно не знали, хотя сами и создали их» (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 333). По сути дела, здесь кратко сказано все главное: само течение времени заставляет нас переосмысливать то, что было, и здесь историк науки, действительно, подчиняется Суду Истории, становится его рупором. Он вынужден быть «презентистом», поскольку сама История вкладывает в тексты прошлого все новые и новые смыслы. Однако нельзя забывать, что существуют и другие познавательные задачи: контекст жизни в Античности, помыслы, поиски и находки самого Аристотеля, греческих математиков и астрономов, механиков и тому подобное. В этот мир также следует заглянуть! И эти задачи также способны решать историки науки, если будет осознана такая цель. 6. Особый случай, который является частным моментом «презентистского» подхода, – переосмысление действий участников событий. Здесь принципиально важным является понятия «рефлексивной симметрии» и «рефлексивных преобразований», введенное М.А. Розовым. Он обращает внимание на то, что историк науки тесно связан с современной дисциплинарной организацией знания. Иначе говоря, историк науки является носителем современной «коллекторской программы», программы систематизации знаний в рамках той или иной дисциплины. Казалось бы, это так естественно: быть историком физики, историком биологии, историком химии… или более узко – историком экологии, орнитологии, квантовой механики, теории дифференциальных уравнений и т.п. Однако эта «привязанность» к дисциплине, когда занимаешься ее историей, может сыграть неподходящую методологическую роль, «напроказничать» в том плане, что историк науки «задним числом» открывает, что некий ученый прошлого занимался 3 вовсе не тем, о чем он думал и к чему шел сознательно. Рефлексия самого ученого может быть отброшена как устаревшая и негодная. «Любой исследователь, принадлежащий к определенному научному сообществу, – писал М.А. Розов, – может случайно, побочным образом получать результаты, которые подхватывает другая коллекторская программа. Броуновское движение открыл ботаник Браун при изучении цветочной пыльцы, но оно, как известно, прочно обосновалось в области физики. Закон сохранения энергии открыл в числе прочих врач Э. Майер. Швейцарский геолог А. Грессли, сам того не подозревая, оказался основателем палеогеографии; а Р. Бойль – основателем экологического эксперимента, хотя он и не подозревал о появлении в далеком будущем такой науки, как экология. Имя Чарльза Дарвина попало в историю идей и категорий математической статистики. Все это «проказы» коллекторских программ, которые являются очень важным фактором в развитии науки. Способность ассимилировать побочные результаты других научных дисциплин связывает науки в некоторое единство и означает невозможность дисциплинарной истории науки. Эта история должна быть всеобщей» (Розов М.А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М., 2008. С. 273). И предупреждает: «Представление о рефлексивной симметрии, помимо всего прочего, важно для историка науки как предостережение: не осуществляйте сами рефлексивно симметричных преобразований, предоставьте это делать самим участникам исторического процесса. Нам представляется, что реализация этого предостережения может неожиданно очень сильно обогатить и усложнить картину развития знания» (Розов М.А. История науки и кумулятивизм // Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 1996. С. 190). Подчеркнем существенное: участники событий исторического процесса и описывающий их историк могут обладать совершенно различными картинами происшедшего, самым разным образом осознавать эти события. Но рефлексия – важнейший момент открытия или изобретения. Переосмыслять действия участников «нехорошо», если пытаться воссоздать картину прошлого, соблюдая все правила исторической работы. Вполне целесообразными, однако, выглядят процессы подхватывания результатов, полученных в одной области познания, и включение их в другие сферы познания. Важно только осознать, что побочные результаты никак не могут быть моментом «внутренней», «имманентной» траектории развития знания. Истории – в этом плане можно поиграть словами – всегда случаются, даже если речь идет о целеустремленном рациональном процессе. «Линеаризация» исторического процесса, которая свойственна идее рациональной реконструкции, попросту изобразит эти «случайности» как закономерности. 7. И, наконец, последнее. В своей последней опубликованной при жизни статье о рациональных реконструкциях Лакатос предложил очень перспективный лозунг: «Философия науки без истории науки пуста; история науки без философии науки слепа». И это положение я ни в коей мере не оспариваю. Тем не менее, идею «рациональной реконструкции», как уже говорилось, следует считать удачным дидактическим приемом, не более того. Она позволяет в лаконичной форме продемонстрировать, как неуклонно и необратимо идет развитие познания, несмотря на все трудности, связанные с обсуждением тонкостей доказательства и опровержения той или иной догадки. В рамках нового кандидатского экзамена, когда мы, философы науки, вынуждены быстренько – именно быстренько! – что-то рассказать аспирантам об истории научных идей, теорий, представлений, эта идея может казаться крайне привлекательной. Но не будем же скрывать от будущих исследователей, что предлагаем некоторый «нарратив», а не занимаемся реконструкцией прошлого. Замечу только, что даже беглое знакомство с методологическими проблемами «презентизма» и «антикваризма» позволяет нашим ученикам познакомиться с крайне интересными поисками в сфере подлинного историко-научного исследования. И это позволяет избежать узости утилитарных целей, но по-настоящему расширить горизонты их представлений о динамике науки. 4