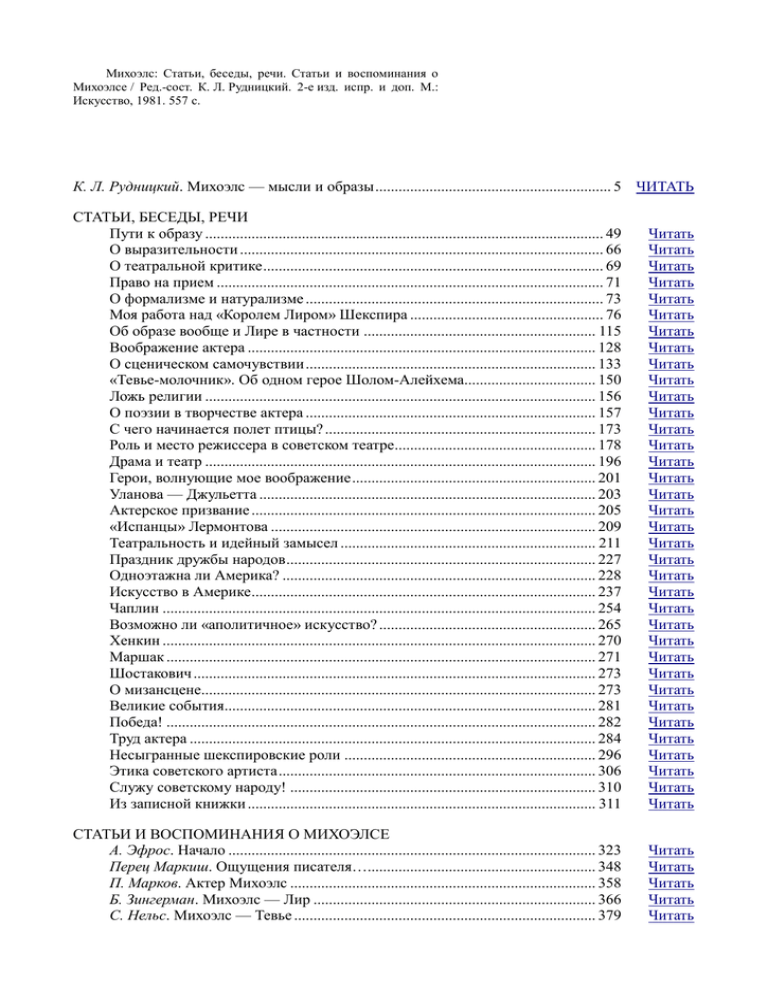

Михоэлс - Театральная библиотека Сергея Ефимова

advertisement