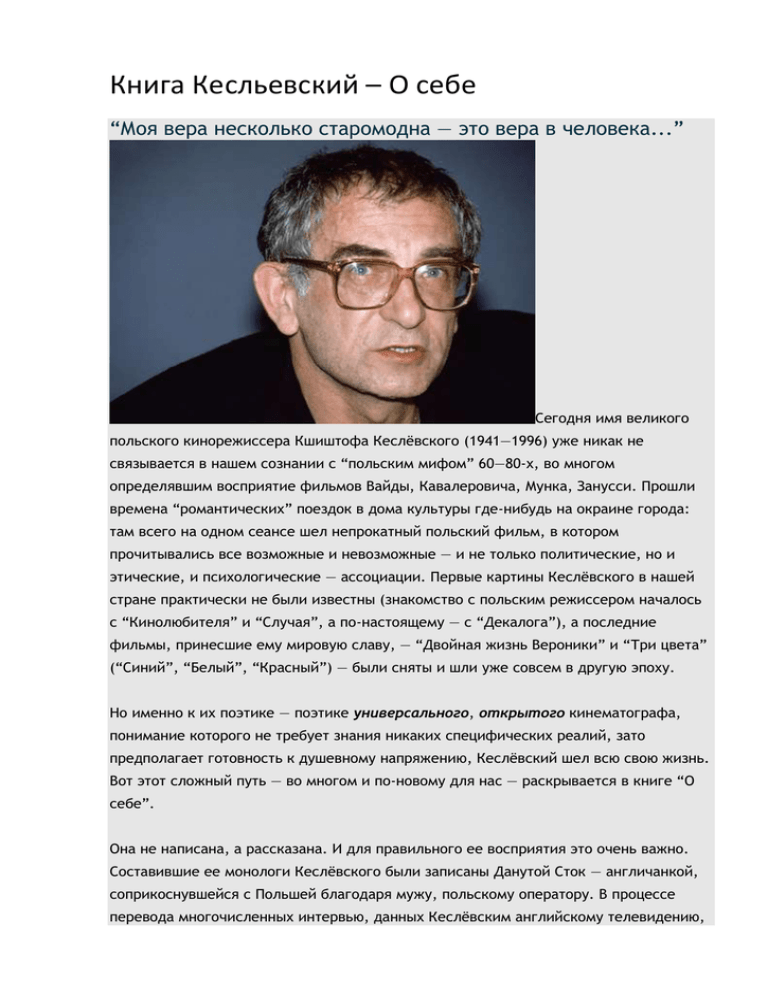

Двойная жизнь Вероники» (1991) /La Double vie de Véronique

advertisement