Гришина Елена Петровна

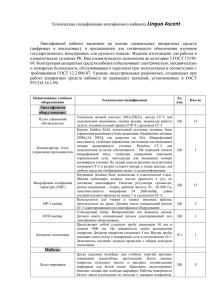

advertisement