ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Тема: Публицистичность прозы

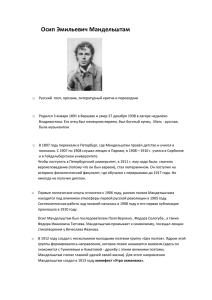

advertisement