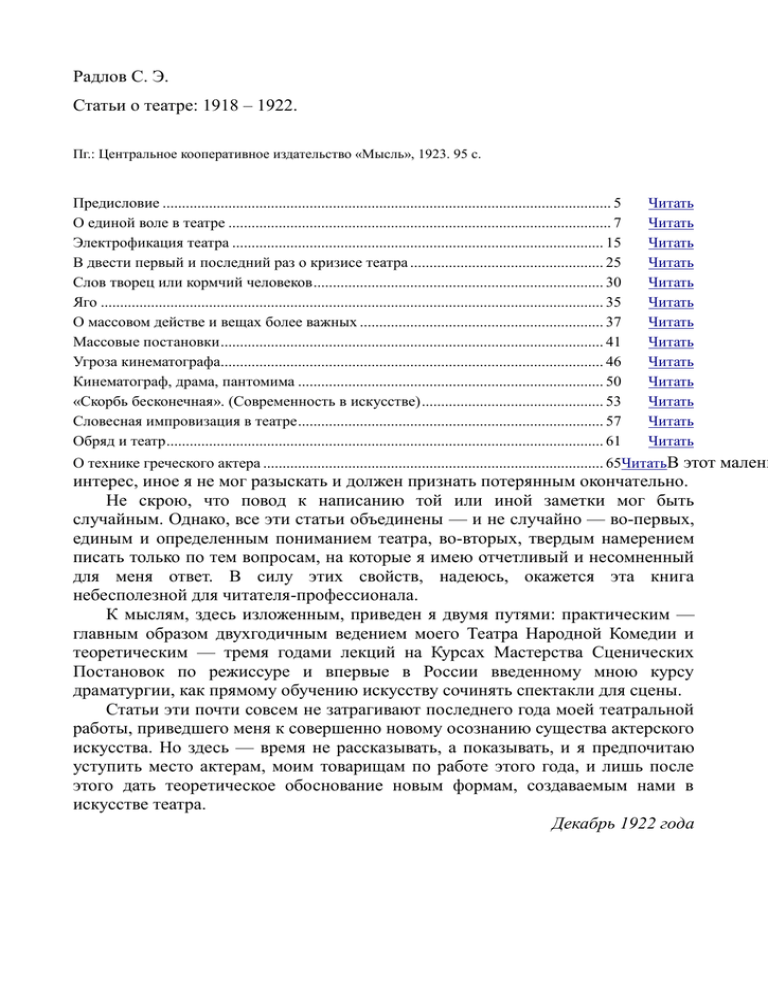

Статьи о театре: 1918 – 1922

advertisement