Т. 17. Против эмпириомонизма и богоискательства

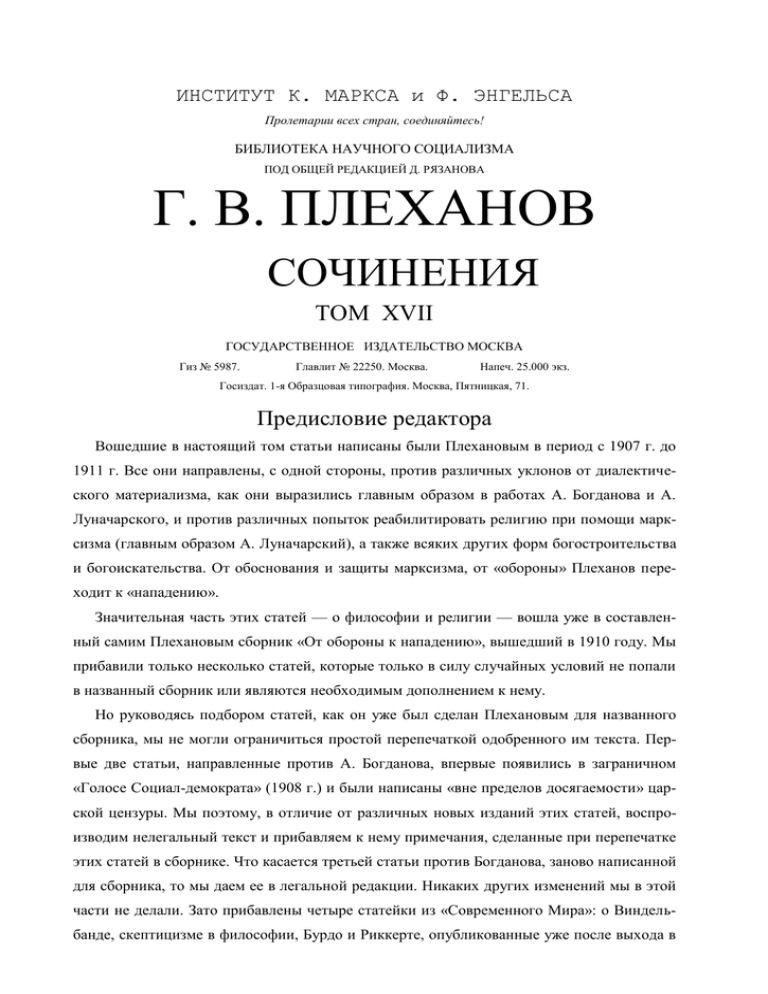

advertisement