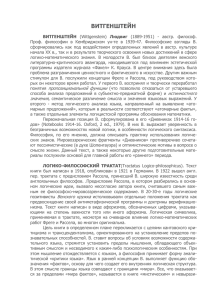

С.В. Данько Личная этика и Метаэтика

advertisement

С.В. Данько Личная этика и Метаэтика Аннотация. Статья представляет собой опыт применения идей Витгенштейна к ряду наиболее трудных философских проблем: смысла жизни, добра и зла, свободы воли, соотношения сознания и тела и др. Для этого производится интерпретация текстов Витгенштейна, позволяющая увидеть в философии выражение личной этики, личного ценностного отношения к жизни. Условия личного отношения раскрывает метаэтика: она показывает, как возможно ценностное отношение к жизни, и в каком диапазоне оно может осуществляться. Упомянутые проблемы философии пересматриваются на уровне метаэтики, где их возможные решения предстают как варианты осуществления личной этики. Ключевые слова: философия, Витгенштейн, этика, метаэтика, смысл жизни, свобода, детерминизм, «я». 1. Введение 1. В этой работе я буду отстаивать допустимость «универсального» философского знания к сугубо личному редукции ценностному отношению к жизни каждого конкретного человека. 2. В той мере, в какой философское понимание жизни является ценностным (а оно преимущественно является таковым), я намереваюсь оспорить представление, согласно которому философ вначале достигает знания об устройстве мира, а затем, на основании полученного знания, начинает к миру как-то относиться, принимать или отвергать, восхищаться или испытывать отвращение, считать осмысленным или абсурдным. 3. Я надеюсь показать, что ценностное отношение к миру первично по отношению к любому рассуждению, и, более того, оно должно быть первично, иначе оно просто не будет существовать как ценность. Соответственно, складывающаяся в философии картина мира рациональна в своих истоках не более, чем этическое (ценностное) отношение человека к другому: полностью рациональное отношение к человеку не может быть этическим, а лишь практическим. 4. Личная этика не имеет никаких внешних оснований, и в этом смысле является базовой. Она универсальна, поскольку охватывает весь мир и не может одновременно утверждаться и отрицаться. Но ее универсальность и абсолютность ограничена миром самого философа (притом, что его мир есть для него весь мир). 5. Выход за пределы личной этики, личного ценностного отношения к миру конкретного человека – невозможен, поскольку это означало бы принятие противоположных этик. 6. На место абсолютной и универсальной этики, актуальной для всех возможных индивидуальных этик ставится нейтральная в ценностном отношении метаэтика, представленная в работе как необходимое условие возможности личной этики, всякого личного ценностного отношения к миру. 7. В качестве образца плодотворности этих идей я показываю возможность интерпретации философской идеи «свободы» - со стороны личной этики и со стороны метаэтики. 8. В своих рассуждениях я опираюсь на творчество Людвига Витгенштейна, и обсуждаю упомянутые проблемы в соответствии с той оптикой, которую можно найти в его работах. В статье не ставится задача точной интерпретации его идей, хотя не думаю, что предлагаемая здесь трактовка существенно расходится с тем, что он имел в виду. Но важна сейчас не столько точность интерпретации, сколько достигаемая в результате возможность по-новому взглянуть на некоторые проблемы философии. Добавлю, что с моей стороны следование Витгенштейну не случайно, его идеи мне очень близки. 2. Бессмысленность этики как учения о «высшем». Напомню, что согласно Витгенштейну, проблемы философии не могут быть решены, более того, с рациональной точки зрения они вообще не существуют. В тщетных попытках рационализации ценностного отношения к миру философия «бессмысленные» пускается в философские причудливые (этические, спекуляции, ценностные) образующие предложения, проблемы и вопросы. Предложения этики бессмысленны потому, что язык приспособлен лишь к описанию нейтральных состояний мира:1 «яблоко лежит на столе», «человек вышел из дома», «все киты — млекопитающие», «тело в свободном падении перемещается с ускорением 9.8 м/с²» и т.п. «Бессмысленность» философских вопросов и утверждений связана, по Витгенштейну, с тем, что в «чашку пытаются влить целый галлон» [см. 2, с. 241], стремясь вложить абсолютную ценность в предложения, которые способны вмещать лишь обыденные или научные смыслы. В результате получается, что философские предложения лишены как обычного (обыденного или научного), так и философского смысла. Вместо «объемной» этической ценности, которая должна «возвышаться» на всеми частными предпочтениями и пристрастиями, философские предложения указывают, вроде как, на некую «плоскую» картинку, на некоторое положение дел, однако, те положения дел, о которых сообщают философские предложения, не имеют ничего общего с теми «положениями дел», на которые должны указывать «правильные» предложения. В «Лекции об этике» Витгенштейн показывает, чем этические интуиции отличаются от обыденных или научных представлений: любое «осмысленное» предложение о положении дел всегда допускает свое отрицание, в то время как философия в качестве абсолютной ценности стремится нащупать предельные достоверности, нечто такое, что останется неуязвимым для знаменитой критической рефлексии Декарта, а именно – то, обратное чему невозможно помыслить (или представить). Но то, обратное чему нельзя помыслить или 1 Такова позиция «Логико-философского трактата», частично она сохраняется и в переходном творчестве Витгенштейна. В зрелый период Витгенштейн меняет отношение к языку, но сохраняет убеждение в принципиальной невозможности преодолеть ограничения языка, функционирующего по определенным правилам и способным выражать определенную «форму жизни» (а не универсальные смыслы мира). представить в философии (например, существование мыслящего «я» или существование мира), само по себе тоже непредставимо и не может быть выражено в терминах естественного языка. Представимость необходимых (необратимых) истин, таких, например, как существование мыслящего «я» (Декарт), существование бытия и не существование небытия (Парменид), реальность Бога как «наибольшего» (Анесельм Кентерберийский) заканчивается вместе с применимостью выражений естественного языка к наблюдаемому миру: например, язык не может изобразить «мыслящее я», «мир в целом» или, тем более, изобразить «абсолютный смысл мира» так, как он «изображает» в предложении лежащее на столе яблоко.2 Есть, конечно, различие между «помыслить» и «представить»: невозможно представить в конкретных образах бытие, мыслящее «я», хотя, очевидно, мысль о необратимых истинах не является абсолютно пустой. Но что составляет ее содержание в этих случаях? Можно ли всерьез обсуждать нечто, странным образом мыслимое, но не представимое? Очевидно, что философские необратимые истины проигрывают в своей определенности математическим, «априорно-синтетическим» истинам, например, аксиомы геометрии далеко не пусты, и удерживаются, в частности, как раз необратимым представлением, «ясным и отчетливым», как сказал бы Декарт. Витгенштейн ведет к тому, что свойственное человеку чувствование ценности, смысла мира, и сопутствующая потребность понять, артикулировать этот смысл приводит к рассуждениям о предельных категориях, о границах, в которые упирается понимание (это и есть необратимые истины философии), но такие рассуждения не имеют, и не могут иметь смысла: «Для ответа, который не может быть высказан, не может быть высказан вопрос. Загадки не существует. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно также и ответить» 2 Надо сказать, что посыл Декарта отбросить все, обратное чему можно помыслить, вовсе не был напрасным: надежда обнаружить абсолютные основания знания вполне оправдалась, в частности в «Критиках» Канта этот посыл выразился в априорных формах чувственности, он же оправдался в теории априорных синтетических суждений. Но не зря Кант не распространяет «знание» за пределы «естествознания». Там, где речь идет об абсолютных ценностях, остается место лишь «надежде». Иными словами, математика не может быть основой этики. [«ЛФТ», 6.5]3. Это означает, что язык способен выражать лишь то, что находится внутри мира (а не его границы), чему есть «телесное» подкрепление (в таких случаях мы всегда буквально сможем представить, как это «выглядит»). Поэтому язык не в состоянии изобразить философские идеи: в самом деле, как должно выглядеть мыслящее «я», или мир в целом, или абсолютный смысл? О чем мы спрашиваем, когда спрашиваем об абсолютных основаниях и смыслах мира в целом? Какие ответы мы в состоянии предположить или представить? «Дай мне знак, пусть чудо произойдет, пусть грянет гром посреди ясного дня, пусть реки потекут вспять, пусть яйца в моей корзине станут красными». Какие еще свидетельства смысла и провидения можно вообразить? Итак, этику, как теорию о «высших смыслах мира», Витгенштейн считает невозможной, однако он намекает, чем могла бы быть «настоящая книга по этике», будь она возможна [см. 2, с. 241]. Разбросанные по всем его работам утверждения складываются в некоторую картину, в которой «настоящая этика» показывает себя, и, постепенно, становится ясно, как вообще возможно этическое, ценностное отношение к жизни, и в чем оно может заключаться. 3. Личная этика и метаэтика. Предложения (афоризмы) Витгенштейна имеют двойственный характер: с одной стороны, они дают представление о его собственных, личных ценностных приоритетах (которые он не возводит в доктрину, высказываясь, в таких случаях, от первого лица). С другой стороны, его афоризмы намекают на «настоящую», но «невозможную» этику, которая высвечивается как «внешнее», абсолютное условие каких-либо личных ценностных приоритетов, как условие самой возможности личного отношения человека к миру. Это условие я называю здесь метаэтикой4. 3 4 «ЛФТ» здесь и далее – «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна Метаэтика Витгенштейна не совпадает с аналитической этикой, которая развилась в аналитической философии с подачи Эд. Мура. Метаэтика Витгенштейна, как я ее вижу, представляет собой намек на невыразимую «высшую этику», которая делает возможной личную этику. Что касается «личной этики», то она сообщает лишь, как определенный человек, например, сам Людвиг Витгенштейн, относится к жизни. Для Витгенштейна наиболее общим выражением его личной этики можно считать его призыв «жить счастливо», или, например, его сопоставление собственного мистического опыта («удивления существованию мира») с теми чувствами, которые «побуждают верующих благословлять Бога, сотворившего мир» [см. 2, с. 242]. В подобном отношении к миру Витгенштейн, конечно, не одинок, на его стороне – Платон, Августин, Декарт, Кант, и многие другие, разделяющие то «религиозное» (в самом широком смысле) чувствование мира, которое можно широко обозначить как «доверие миру». «Удивление существованию мира» Витгенштейна можно сопоставить с пиететом Декарта по отношению к Богу как абсолютному и совершенному гаранту знания, с восторженным отношением Канта – не только к моральному закону и звездному небу, но и к капле воды, в которой сражаются за жизнь бесчисленные микроскопические существа, и т.п. Однако, с XIX в. в европейской философии начинают доминировать прямо противоположные взгляды: контрастирующую «личную этику» мы найдем, например, в учениях Шопенгауэра, Гегеля, Камю, Сартра и других. Дело, конечно, не в том, что эти философы призывают человека к несчастливой жизни, что было бы нелепо, просто некоторые философы иногда дают понять, что жить счастливо не получится, во всяком случае, это невозможно при ясном осознании жизни. Например, Гегель, рассуждающий о глубочайших, предельных смыслах мира, оставляет человеку не слишком вдохновляющее место «навоза для истории», и никакая «хитрость мирового Разума» не может окрасить это место в радужные тона. «Мы рождены быть несчастными, и мы несчастны», говорит Шопенгауэр, советуя оптимистам пройтись по тюрьмам и больницам, и вникнуть в неразумные и слепые основания жизни. Камю указывает на «кровавую математику», не оставляющую никаких сомнений, что беды и страдания жизни заканчиваются бесповоротной гибелью при полном «равнодушии мира». Опыт общения с миром, раскрывшим себя в своем назойливом, насквозь «лишнем», глубоко абсурдном существовании, побуждает героя романа Сартра («Тошнота») «существовать тихо, как лужа». Необходимо упомянуть и третье направление, дистанцирующееся от вопросов смысла или абсурдности мира (отчасти по этой причине названное в философии словом «скептицизм»), хотя и здесь можно найти определенные ценностные ориентиры, заслуживающие особого разговора. Адептов этого направления мы встречаем уже в античности, в новоевропейской философии таковым является Юм, спровоцировавший широкое направление философского позитивизма, провозгласившего отказ от метафизики и теологии. Впрочем, то, что разные философы по-разному смотрят на вещи, конечно, не новость. Очевидно и то, что после Канта в европейской философии происходят необратимые изменения, приведшие к секуляризации мировоззрения, и с позиции современного человека вера в смысл и абсолютные ценности выглядит не столько альтернативой иррационализму или позитивизму, сколько устаревшим мифом, развенчанным наукой. В чем же, тогда, уникальность позиции Витгенштейна? Она состоит, во-первых, в специфическом выражении личной этической позиции (без придания последней статуса этической доктрины), и, во-вторых, что особенно важно, в наличии косвенного выражения «настоящей этики» [см. 2, с. 241], или, как я ее здесь называю, «метаэтики», которая не сводится только лишь к логическому анализу этических понятий, как это происходит обычно в «аналитической этике». Если обернуться на философию с метаэтических позиций Витгенштейна, то, сколь бы претенциозным не был бы столь широкий взгляд, можно рискнуть и сказать, что в ценностном плане все другие философские учения являлись выражением уже состоявшейся «личной этики», бессознательно выдаваемой за универсальную доктрину, возвышающуюся над всеми возможными личными ценностными приоритетами. В этом ложном статусе «этической доктрины» всякая философская этика и приобретает характер «бессмысленности», когда личное этическое чувствование мира (как осмысленного, или абсурдного, со всеми оттенками того и иного отношения), пытаются представлять через описание абсолютного и фундаментального положения дел, при том, что никакое положение дел не может быть абсолютным или фундаментальным. Не может, поскольку все, что происходит, может быть другим: «…Все, что мы видим, может быть также другим. Все, что мы можем вообще описать, может также быть другим…» [ЛФТ, 5.634]. Косвенная метаэтика Витгенштейна, в отличие от его личной этики, не призывает жить счастливо (или несчастливо). Она ничего не сообщает о какихлибо фундаментальных основаниях мира, не указывает на божественные или, наоборот, иррациональные начала жизни, что подвело бы к такому или иному отношению к жизни. Вместо этого она показывает, что никаких окончательных и вполне ясных оснований для выбора того или иного отношения к жизни не существует и не может существовать, и никакое положение дел, никакая картина мира не может гарантировать определенное ценностное отношения к этой картине. Однако, в этой же точке происходит пересечение личной этики и метаэтики: последняя показывает, как возможна личная этика, и, одновременно, намечает диапазон всех возможных личных этик, т.е., диапазон для всякого возможного ценностного отношения каждого конкретного человека к жизни (в целом и в частностях). Этот диапазон имеет свои «полярности», которые позволяют выделить центральную метаэтическую альтернативу, в пределах которой разворачивается как сама жизнь, так и ее философское осмысление: альтернативу признания (допущения) или отрицания ценности, или смысла5 5 В работах Витгенштейна не всегда удается разграничить по содержанию выражения «ценность» и «смысл». Если ориентироваться на Трактат, то в этическом (а не логическом контексте) слова «ценность» и смысл» означают почти одно и то же: хотя слово «ценность» больше подразумевает переживание происходящего, а слово смысл — понимание происходящего, одно без другого невозможно. Если нечто ценно для меня, или имеет для меня смысл, то мое отношение к этому «нечто» будет противоположно безразличию». Ценность и смысл в неразличимой взаимосвязи образуют возможность понимания мира, отличая понятый мною мир от недоступного моему пониманию мира например, мира «атомов и пустоты» (имеется в виду такое понимание, которое образует саму возможность жить в мире). жизни (мира)6. Витгенштейн не говорит об этом явным образом, но многие его утверждения косвенно свидетельствуют о том, что за каждым опытом философствования стоит личное отношение к жизни, признание или отвергание смысла и ценности жизни в рамках личного этического чувствования жизни (в разных степенях и оттенках). Это будет выполняться для всех философских доктрин, в той мере, в какой они касаются темы смысла жизни, или обсуждают положения, имеющие в своем истоке ценностное происхождение. Запустив соответствующий мысленный эксперимент, каждый может убедиться, что ценностная альтернатива, подобно птице Феникс, вновь и вновь воспроизводится, как бы мы ни старались ее обойти. Даже в форме отказа от всякого шанса найти ответы невозможно занять нейтральную позицию, что уже ведет к тому, что личное ценностное чувствование мира есть последнее основание философской этики.7 4. Метаэтическая альтернатива Итак, несмотря на многочисленные трудности, я считаю возможным произвести наиболее общую классификацию философских систем по основанию этической альтернативы, которую вполне представляли еще в античности: «Если боги существуют, — писал Марк Аврелий, — то выбыть из числа людей вовсе не страшно: ведь боги не ввергнут тебя во зло. Если же богов не существует, или им нет дела до людей, то что за смысл жить в мире, где нет богов или нет промысла?» [11, 36]. Спустя два с лишним тысячелетия на ту же альтернативу указывает Людвиг Витгенштейн: «Если добрая или злая воля изменяет мир, то она может изменить только границу мира, а не факты, не то, что может выражаться в языке. Короче говоря, при этом условии мир должен вообще стать совсем 6 7 «Мир – и жизнь едины» [ЛФТ, 5.621]. Насколько я могу судить, это касается и буддийских практик, или, во всяком случае, того, что к ним побуждает. другим. Он должен, так сказать, уменьшаться или возрастать как целое. Мир счастливого совершенно другой, чем мир несчастного» [«ЛФТ», 6.43]. Несмотря на столь загадочное исполнение и другой язык, речь, очевидно, идет об одном и том же, особенно, если учесть, что Витгенштейн все религиозные выражения, такие как Бог, рай, ад, благодать и т. п., склонен толковать как аллегории. В его собственном афоризме соотношению «доброй и злой воли» соответствует соотношение «мира счастливого» и «мира несчастного», и сама возможность альтернативы двух «миров» обеспечивается тем, что ценность не привязана к тем или иным фактам, можно быть счастливым или несчастным на фоне одних и тех же фактов. Мир может возрастать или убывать как целое, и эти колебания возможны не за счет того, что можно описать нейтральным языком, а за счет ценностного наполнения событий мира, за счет отношения определенного человека к жизни, которое может меняться на протяжении жизни, подобно тому, как может измениться отношение к какому-либо событию. Та же свобода признания (или отвергания) мира проявляется и в формуле знаменитого стоика, позволяя ему сделать два противоположных допущения. Марк Аврелий говорит о доверии миру, согласно которому мир (абсолют, Бог) не ввергнет смертного во зло, и это отношение соответствует у Витгенштейна «миру счастливого», миру, в котором есть ценность и смысл. Чувствование мира с позиции «несчастного» соответствует, в аллегории стоика, «отсутствию Богов и промысла», что равносильно для него отсутствию всякого смысла жить в таком мире. Интересным совпадением мне кажется и то, что среди отмеченных Витгенштейном видов опыта, «обладающих внутренней, абсолютной ценностью» есть точное соответствие положительной стороне дихотомии стоика («боги не ввергнут тебя во зло»). Витгенштейн соотносит этот опыт с тем, что испытывает верующий, «чувствующий себя в руках Божьих» [2. 242]. «я упомяну... известный мне опыт, с которым вы должны быть знакомы, - его можно было бы назвать опытом переживания абсолютной безопасности. Я имею в виду то состояние сознания, находясь в котором обычно склонны говорить «я в безопасности и ничто происходящее не может мне повредить» [2. 242]. Такое чувствование мира — парадоксально, потому, что оно имеет отношение к событиям, но не может заключаться в самих событиях, т. е., доверие миру есть отношение к миру как целому, благоговение, связанное с тем, что вообще есть мир и есть события, или как говорит Витгенштейн, «существует язык», позволяющий их различать. Разумеется, метаэтическая альтернатива имеет множество самых различных, подчас неузнаваемых воплощений, ее влияние можно отследить в противопоставлении монизма и дуализма, в нейтральном, казалось бы, вопросе об основаниях знания, о возможности мышления, о существовании внешнего мира и т. п. Но в конечном итоге, эта альтернатива проявляет себя в предельном противостоянии признания и отвергания мира как двух противоположных опытов чувствования мира. Иначе эту альтернативу можно обозначить как религиозное и не религиозное отношение к жизни, но такое противопоставление тоже не следует понимать буквально, речь может вообще не идти о Боге, или может присутствовать апология религии, при неявном отрицании смысла жизни, или, наоборот, отрицание Бога может сопровождаться утверждением смысла жизни. Примером такой парадоксальной этики являются произведения А. Камю, который остро чувствует абсурдность мира, в котором нет Бога (смысла). Однако Камю находит, все же, трудный, но представимый для человека смысл (бунт против абсурда), который делает жизнь достойной, чтобы ее прожить. Подобным, парадоксальным образом, удерживает смысл мира Ф. Кафка: посреди абсурдного мира он выражает, хотя и специфически, позицию «счастливого», он говорит: «нельзя же не жить», усматривая в этой очевидности оправдание ценности жизни и симптом счастья живущего. Трудности идентификации личной этики в рамках метаэтической альтернативы очевидны: помимо неустойчивости каждого отношения, нечеткости границ, следует учитывать скептические подходы, и позиции, старательно дистанцирующиеся от решения глобальных проблем в пользу частных исследований, например, сугубо социальных, сугубо лингвистических, сугубо исторических и т. п. И все же, в той мере, в какой ведется философское, а не естественнонаучное исследование, мы получаем личную этику (поскольку безличной, вне-личностной, универсальной для всех этики не существует и не может существовать), и вот это, в чем-то всегда уникальное, ценностное содержание мира каждого философа, я и предлагаю рассматривать с позиции представленной альтернативы. Осталось предостеречь от главного заблуждения, что метаэтическая альтернатива ничем принципиально не отличается от обычного ценностного представления, согласно которому всякий человек может сказать: «либо есть смысл жизни (мира), либо его нет, либо сама постановка вопроса бессмысленна». Не является ли метаэтическая альтернатива, которую я «вытаскиваю» из косвенных утверждений Витгенштейна, чем-то подобным? Нет, не является, в первую очередь потому, что Витгенштейн показывает условия признания или отвергания мира, которые и образуют эту альтернативу, придают ей статус онтологической реальности на метаэтическом уровне. Этот уровень означает первичность метаэтической альтернативы по отношению к любой личной этике, и ее необходимость как условия самой возможности всякой личной этики. Обратимся к этой стороне метаэтической альтернативы. 5. Нейтральность мира как необходимое условие ценности, смысла, свободы. Метаэтическая альтернатива демонстрируется тем же условием, которое обеспечивает возможность существования каждой личной этики: это условие состоит в возможности «возрастания и убывания» мира за счет ценности, именно ценность (и смысл) может возрастать или убывать на фоне одних и тех же фактов: одно и то же событие может восхищать, ужасать или оставлять равнодушным. Получается, что метаэтическая альтернатива, заключающаяся в возможности возрастания и убывания ценности (что и образует миры «счастливого» и «несчастного»8), обеспечивает возможность любого ценностного отношения, т.е., обеспечивает своего рода «свободу» принятия любой личной этики. Само по себе это кажется близким идее этической ценности, подразумевающей идею личной свободы, о которой философствовали веками. Так, или иначе, мы располагаем этой идеей, иначе о свободе в философском смысле никогда не было бы сказано ни слова. Но нельзя забывать, что метаэтическое условие личной этики, само по себе, еще не является этикой. Та «свобода» личного выбора, которая предоставляется метаэтической альтернативой, еще не есть свобода как ценность, это не выбор с позиции освоенной ценности, а лишь нейтральная возможность принять или отвергнуть ту или иную ценность. Соответственно, это есть, скорее, условие свободы, ничем не детерминированная возможность признавать или не признавать ценность того или иного события: если я отказываюсь признавать ценностное наполнение событий, то я остаюсь наедине с фактами, которые просто «есть то, что они есть» [см. «ЛФТ», 6.41]. Это означает, что человек, не возвративший долг – есть просто человек, не возвративший долг, подобно тому, как упавший с дерева лист – просто есть упавший с дерева лист. Отвергая смысл происходящего, я, одновременно, отвергаю свободу, поскольку происходящее само по себе не может пониматься ни как свободное, ни как несвободное (см. ниже). И только если обратить внимание на метаэтику, «правильно увидев мир» [см. «ЛФТ», 6.54], и понять, что ценность может возрастать и убывать в соответствии с тем, как я смотрю на мир, можно заметить, что отрицание свободы как ценности (в рамках личной этики) явилось моим личным выбором (с позиции метаэтики). Но здесь выбор еще не является ценностным, поскольку ценность еще не выбрана, речь идет только о возможности признать ценность, 8 Мир счастливого наполнен смыслом, этот мир хорош, и потому, относительно общего отношения к миру злодеяние будет ужасным событием. Мир несчастного означает отсутствие смысла, безразличное отношение к миру, уравнивающее все события. В условиях абсурдного мира несчастье не покажется ужасным. сама эта возможность не является ценностной. Отрицание свободы как ценности явилось результатом моего отказа признать эту ценность. Рассмотрим подробнее метаэтическое условие всякой личной этики, состоящее в возможности возрастания и убывания ценности происходящего. Основным здесь будет то, что ценность и смысл не могут быть вшиты в то, что происходит, это и есть условие вариативности личных этик. Повторю, что ценность и смысл в самой своей идее сообщают, что они не могут быть заперты в эмпирической сфере, т. е. в самих фактах или в концептуализированном (включенном в мир) эмпирическом «я». Ценность и смысл мыслятся (чувствуются) таким образом, что сами по себе подразумевают открытость личного отношения к миру, к жизни, ко всему, что происходит. Поэтому верно, что если бы ценность (смысл) находились в фактах или в «я», то они не имели бы никакой ценности и никакого смысла. Но это пока еще требует пояснений. Витгенштейн говорит: «В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и вне Такого (So - Sein). Ибо все происходящее и Такое - случайно» [«ЛФТ», 6.41]. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что это утверждение не только не исключает, но, наоборот, делает возможным признание смысла мира, то есть мира, в котором есть ценность и смысл. Ценность и смысл не были бы ценностью и смыслом, если бы навязывались человеку из самого фактического мира, не оставляя ему возможность выбора. Если бы этическая ценность была вшита в мир, то она действительно «не имела бы никакой ценности», поскольку в таком случае она исключала бы наше свободное участие в понимании мира с позиции ценности. Мы должны были бы считаться с ценностью так же, как считаемся с углом шкафа, когда обходим его, чтобы не наткнуться, или с плотностью стены, которую не пытаемся проломить. Кроме того, вшитая в мир ценность оказалось бы случайной, хотя сама идея этической ценности предполагает ее необходимость (но не смысле природной необходимости). Она была бы случайной, поскольку она совпадала бы с тем, что происходит в мире, а то, что происходит в мире, может и не происходить (в силу опровержимости любого предложения, описывающего то, что происходит, иначе говоря, в силу допустимости обратного положения дел для любого факта). С другой стороны, вшитая в мир ценность обесценивалась бы идеей каузальности, которая распространяется на все происходящее в мире (эту идею Кант определял как категорию рассудка – причинность). Каузальность сообщала бы ценности необходимость совершенно иного рода, не ту, которая подразумевается идеей этической ценности. В этом случае моральный поступок был бы неотличим от природных явлений, и убийство тогда ничем не отличалось от падения камня, оно оказалось бы звеном в каузальной цепи. Получается, что необходимым условием этической ценности, которое способно сохранить саму идею такой ценности, как раз и является то, что ценность не прибита гвоздями ни к человеку в его отношении к миру, ни к самому миру. Убедительное рассуждение о подобных вещах можно видеть у Канта в рассуждении «о добре и зле». Человеку, как говорит Кант, прирождена способность свободного выбора, и указать на внешнее условие этого выбора – означало бы уничтожить его как свободный выбор. И если в отношении целесообразных действий человек может указать, на что он ориентируется в мире физическом (на удовольствие, на избавление от боли, холода и т.п.), то там, где речь идет о том, что Кант назвал бы «нравственным выбором», уже никаких фактических, эмпирических ориентиров быть не может. Витгенштейн рассуждает похожим образом, и в некотором отношении добивается, возможно, большей наглядности, разграничивая факты и ценности, и замечая, что ценности не находятся в фактах, и не могут в них находиться. Там, где Кант говорит об автономии морали, о моральном достоинстве, об уважении, испытываемом к моральному закону, Витгенштейн говорит о ценности и смысле, которые тоже проявляют себя как автономные (т.е., базовые). Допуская свободу выбора, Кант и Витгенштейн, судя по всему, имеют в виду очень близкие вещи, хотя подходят к ним с разных позиций. Витгенштейн говорит о доброй воле, и о возрастающем под ее воздействием смысловом наполнении мира, а Кант – об уважении к высшим ценностям, благоговении к моральному закону и о возвышении морального существа по направлению к недостижимому в пределах человеческой жизни абсолютному благу - святости. А свободный нравственный выбор, с позиции ценности и смысла, как раз и обеспечивается тем, что внутри сферы фактического ценность не присутствует, допуская, тем самым, свободное его признание в той сфере, где это вообще возможно. Еще раз: в сфере фактического мы не можем выбирать, упереться в стену или пройти сквозь нее. Однако, в соответствии с логической структурой языка, допускающей отрицание любого осмысленного предложения, мы осознаем «случайность» этого факта: можно помыслить стену проницаемой даже для человеческого тела. Так же и угол шкафа: его здесь могло бы не быть, но раз уж он есть, мы вынуждены с ним считаться до тех пор, пока не переставим шкаф. Однако, ни о каком свободном выборе того, признавать или не признавать непроницаемость стены или наличествующий угол шкафа — нет и речи, перед стеной придется остановиться, а угол шкафа приходится огибать. Так вот, если бы ценность присутствовала в самих фактах, мы реагировали бы на нее как на стену или угол шкафа: ценность навязывала бы нам свое присутствие, полагаясь при этом, случайной – в порядке «представимости обратного», или необходимой – связанной каузальностью «в порядке природы»). Очевидно, что это не оставило бы никакого места индивидуальному выбору, то есть - индивидуальной свободе. Здесь, конечно, возникает вопрос: что из чего следует? Следует ли наша свобода из того, что ценность не присутствует в самих событиях, или наоборот, само наше убеждение в наличии свободы диктует признание нейтральности фактического? Витгенштейн делает условное допущение, что ценность могла бы быть в фактах, однако замечает, что в этом случае она «не имела бы никакой ценности». [см. «ЛФТ», 6.41]. Это означает, что вынесение ценностей за пределы фактов — в наших интересах: только такая ценность может иметь для нас ценность, которая не присутствует в происходящем наподобие плотности стены. В полном соответствии с этим Витгенштейн толкует свободу, осуществляя при этом собственный этический выбор. Он утверждает, что «Мир не зависит от моей воли» [«ЛФТ», 6.373], что «Даже если бы все, чего мы желаем, произошло, все же это было бы только, так сказать, милостью судьбы, так как нет никакой логической связи между волей и миром, которая гарантировала бы это, и мы сами все-таки не могли бы опять желать принятой физической связи» [см. «ЛФТ», 6.374] Здесь проявляется сразу и метаэтика и личная этика. Метаэтическим будет то, что сам Витгенштейн называл «правильным видением мира» (что допустимо толковать как метаэтическую осведомленность о вариативном характере ценности, о том, что ценность может возрастать или убывать). Личной этикой здесь будет его собственный (Витгенштейна) этический выбор, заключающийся в состоявшемся признании ценности, в пределах которой и осуществляется свобода «доброй воли» (поскольку больше нигде она не может осуществляться). Получается, что неприятие «встроенности» нашей воли в физической мир есть существо самого нашего желания, а именно — интуитивно мы понимаем, что если признаем физическую связь между миром природы и собственной волей, то от личной свободы просто ничего не останется. И мы понимаем, что если бы мотивация наших действий происходила из самих фактов, тогда о свободном выборе не было и речи, мы бы действовали вынуждено, так, как если бы, например, добро и зло были предъявлены нам подобно горячему или холодному, мягкому или жесткому и т.п. Интересно, что Кант тоже замечал, что за тем, что мы считаем нашей свободой и моральной ценностью, может, теоретически, скрываться природная необходимость. Но это, считает Кант, уже было бы спекуляцией, на которой мы не должны останавливаться. Поэтому – остановимся на том, что ни в каких событиях мы не обнаружим вшитую туда ценность, но мы и не могли бы желать ее там найти, так как это уничтожило бы нашу свободу и сделало бы нашу жизнь бессмысленной, мы превратились бы в пассивных наблюдателей или автоматически действующих существ, руководствующихся «ценностью» так же, как руководствуются свойствами физических объектов. Мы не могли бы совершить злодеяние точно так же, как не можем пройти сквозь стену в физическом мире. И это была бы не та неспособность к злу, о которой говорят, имея в виду святость. Это было бы безразличие, уничтожающее сами понятия добра и зла. 6. «Порядок свободы» как присутствие смысла, и «порядок природы» как его отсутствие. Многие современные концепции исходят из того, что «порядок природы» и «порядок свободы» различаются тем, что события природного мира связаны каузальностью, или детерминизмом, а в порядке человеческой свободы детерминизм отсутствует. Такое представление порождает множество трудностей, например, неясно, как следует оценивать случайность: имеет ли она отношение к природе или к свободе, и можно ли, в частности, увидеть в «произвольном», не детерминированном (случайном) движении атома проявление его свободы? Интуиция нам подсказывает, что — нет, но существуют теории, которые ответят утвердительно. Этот же вопрос, соотносящий в вопросах свободы лишь детерминизм и случайность, вынуждает многих современных философов «изворачиваться» и изобретать «правдоподобные» теории обоснования свободы человека, встроенного в каузально-замкнутый мир. Примером таких теорий может быть современный компатибилизм, согласно которому все действия человека детерминированы, но его свобода, все же, существует, поскольку он сам не знает все условия своего существования. С позиции метаэтики порядок природы и порядок свободы различаются тем, что порядок природы исключает свободу признания смысла (смысла и свободы там заведомо нет), а порядок свободы допускает возможность признания или отрицания смысла (или смыслов). Это утверждение не является постулатом, его можно и не принимать, я лишь настаиваю, что именно такая дихотомия в наибольшей степени соответствует интуиции, обеспечивающей понимание идеи «свободы» в этическом смысле, хотя эта интуиция нередко полностью игнорируется в пользу умствования и спекуляций. В частности, в натурфилософии есть тенденция сближать свободу человека со свободой животного или растения, и говорить о соответствующих степенях свободы. Может, это придаст этический смысл существованию растений или животных? Или, может, наоборот, уничтожит смысл нашего собственного существования? Думаю, ни то, ни другое. Это подтвердит всякий, кто после глубокого ознакомления с упомянутыми концепциями не ощутит, тем не менее, готовности собрать даже крошечный суд присяжных, чтобы разобраться с поведением укусившей его собаки, но не изменит своего отношения к правосудию или понятию вины для человека. Природа может иметь эстетический смысл, а этический смысл по отношению к природе может заключаться в склонности ее сохранять. Но свобода внутри мира природы интуитивно отрицается, мы не ждем от природы проявлений свободы, она включена в «мой мир», но сама свободу не выражает. Несовместимость осмысленного и бессмысленного миров вполне соответствует логическим законам непротиворечия и исключенного третьего. Поэтому недопустимо пересекать эти миры, что иногда происходит в философии, например, в гегелевской диалектике, насколько я ее понимаю. Смысл нельзя концептуально утверждать, ссылаясь на готовую онтологию мира, на мир как он есть, поскольку смысл не может быть вшит в эту онтологию, а требует личного отношения, но из этого не следует, что смысл сразу и есть, и нет, и не следует, что он «немножко есть», сколько бы важности не напускали себя теории, намекающие на нечто подобное. Если я отрицаю смысл существования, переселяюсь, так сказать, в бессмысленный мир, то одновременно я отрицаю и свободу, поскольку в бессмысленном мире ее не может быть (и не может быть понимания такого мира). Но если я признаю смысл, то я, опять же, не могу его извлечь из самих фактов, ибо вшитая в факты ценность исключала бы мое личное отношение к происходящему. Здесь, между тем, хочу указать на труднейший для философов вопрос о способе связи духовной и материальной субстанций, в других терминах — «психического» и «физического». Этот вопрос актуален для философии на всем ее диапазоне, в том числе, и для современной философии сознания. Показательно, что физикалистские теории современной аналитической философии сознания вообще неспособны убедительно представить эту связь, и направляют человека прямиком в «порядок природы», превращая всю его жизнь в функцию мозга, в своеобразный усложненный метаболизм. Я думаю, что основная проблема здесь в подмене: альтернатива «смысл и его отсутствие» подменяется альтернативой, соответственно, «индетерминизм и детерминизм», которая в любом варианте исключает смысл. Поэтому, когда свободу пытаются обосновать через индетерминизм, то из этого ничего не получается. Потому, во-первых, что детерминизм достаточно неуязвим, когда речь идет о способе мыслить природу, и, во-вторых, даже доказав индетерминизм для субъекта в его деятельности или мышлении, натурализм ничего не выиграет. Поскольку этическая свобода субъекта подразумевает признание смысла с позиции личностного отношения, а не вшитую в мир фактов «случайность» его состояний. Выход из этой проблемы предполагает избавление от дуализма «психического» и «физического», что может быть обеспечено только в том случае, если на место «психического», «духовной субстанции» или еще какойлибо модели субъекта встанет само «я», которое, как говорит Витгенштейн, есть «граница, а не часть мира» [«ЛФТ»,5.641]. В этом случае свобода будет обеспечиваться «моим личным» признанием смысла (для каждого «я»), а в отсутствии признания смысла (моих поступков, того, что происходит в жизни и самой жизни — в целом) свобода будет исчезать, но за ее исчезновение тогда будет ответственно само «я», а не теоретическая спекуляция. 7. Дополнение Здесь мне хотелось бы выделить некоторые важные аспекты взаимоотношения личной этики и метаэтики. 1. Основанием любой философской теории является личное чувствование мира, индивидуальное отношение к жизни в целом и к ее частным проявлениям. Соответственно, все ключевые философские проблемы восходят к ценностному чувствованию мира, которое на стадии рефлексии преобразуется в доктрины и концепции, которые Витгенштейн называет «бессмысленными» они бессмысленны в той мере, в какой ценностное чувствование мира невыразимо в языковых конструктах.9 «Решение» этих проблем будет заключаться, словами Витгенштейна, в «исчезновении этих проблем» [см. «ЛФТ», 6.521]. А именно, их решение будет восходить туда, откуда они произросли, к необъяснимому ценностному отношению человека к миру, отношению, происходящему из недр самой жизни. 2. Метаэтическая сторона свободы показывает, что выбор ценностного отношения оказывается глубоко и абсолютно личным, по принципу «живи, потом философствуй». Это означает, что философия не может, и не должна решать за человека, как ему жить. Можно сказать и так: мир предоставляет человеку некую первичную возможность верить в него (в мир) как в абсолютную ценность, или отвергать его как антиценность, или вообще не ставить этот вопрос. Но важно, что мир «устроен» так, что и то, и другое, и третье – возможно. Более того, если бы мир был устроен иначе, ценностное 9 Например, проблема «внешнего мира» связана с ценностным чувствованием мира, который, согласно этому отношению, должен иметь какой-то универсальный смысл. Поскольку универсальный смысл в мире непосредственно не дан, возникает пространственная аналогия, различающая «внутренний» «имманентный» мир, и «внешний», «трансцендентный». В качестве пространственных термины «внешний» и «внутренний» ничего не выражают, и потому подобные выражения Витгенштейн называет «бессмысленными». отношение человека к миру оказалось бы, наоборот, невозможным. 3. И еще раз подчеркну важность этой идеи: «отбросив лестницу», «правильно увидев мир» [см. «ЛФТ», 6.54], человек обнаруживает, что не искусственная, навязываемая какой-либо доктриной мораль обеспечивает его выбор, а что он сам, в своем личном взаимодействии с миром определяется в своем отношении к миру. 4. Какую роль тут играет философия? Огромную. Здесь я не соглашусь с Витгенштейном, полагавшим, что благие намерения философии всегда ведут лишь к языковой путанице. Мне представляется совершенно очевидным, что ознакомившись с очередной философской этической теорией, восприимчивый человек вполне способен уловить характер предъявленного ему чувствования мира. Это позволит ему хотя бы в какой-то степени, «побывать в шкуре» того или иного философа, посмотреть на мир его глазами, и определиться в своей личной ценностной позиции по отношению к миру и ко всему, что в нем творится. Но выбор все равно останется за конкретной личностью, за мной, за ним, за ней, за вами. Никакая философия не сможет «пришить» ценность к тому, что я могу выделить в мире как доступное описанию событие, ни к внешним событиям, ни к моей телесной или душевной организации, ни к чемулибо еще. 5. Как же, тогда человек (я, он, она) совершает этот выбор? Вот на этот вопрос нельзя дать окончательный ответ, а если бы это было возможно, то ценность перестала бы быть ценностью. 6. Метаэтическая идея условия свободы настолько, скажем так, полна, что почти неразличима, и потому всегда есть соблазн редуцировать ее к многочисленными наслоениями философских концепций свободы, взятых из какой-либо состоявшейся личной этики. 7. Идею условия свободы, раскрываемую метаэтической альтернативой, нельзя в полном смысле слова считать этической. Она исключает внешние ограничения для ценностной позиции каждого конкретного человека, но ничего не говорит о том, какой должна быть эта позиция, в то время как в этике утверждение свободы означает уже сложившееся (или становящееся) ценностное отношение к миру. Философская этика в обычном смысле именно это и делает: она говорит о положении человека в мире, которое будет соответствовать определенному состоявшемуся этическому чувствованию мира. 8. То, что говорили о свободе в философии (независимо от того, кто говорил: стоики, Августин, Абеляр, Спиноза, Лейбниц, Кант, Гегель, Хайдеггер, Соловьев, Франк, Сартр и т.п.), всегда было выражением уже состоявшейся личной позиции, личной этики. При этом, парадоксальным образом, каждое такое учение «одной рукой» утверждало свободу, «другой рукой» отнимало ее как истинную ценность (поскольку внутри самой философской теории не предполагается ее самоотрицание, а значит, присутствует безусловное утверждение определенной ценности). Метаэтика, напротив, не выражает никакого ценностного отношения, не говорит о том, каким должно быть это ценностное отношение, должно ли оно вообще быть, однако она (метаэтика) сообщает о самих условиях возможности какого-либо ценностного отношения к жизни, таких условиях, которые бы не ограничивали принятие любой этики, позволили бы реализоваться любому ценностному отношению к миру, включая даже отрицание всякой ценности. 9. Личное ценностное отношение, независимо, становится оно основой философствования или остается на уровне обыденного мировосприятия, можно назвать базовой этикой, базовым отношением к миру. Утверждение о самом существовании личного базового отношения к миру является метаэтическим, поскольку само по себе оно не предполагает уже состоявшегося или становящегося отношения к миру, выбора в пользу «мира счастливого» или «мира несчастного». Указание на этическую альтернативу не утверждает сущность человека, связанную этой альтернативой, и не имеет в виду сущность человека, способную служить объяснительным принципом морали, здесь вообще не утверждается какая-либо этическая или антропологическая константа. 10 Подчеркну, что ни одно метаэтическое утверждение не способно обосновать сам выбор базового отношения. Слово «выбор» здесь тоже следует понимать лишь как признание вариативности ценностного отношения к жизни. 11. Если моя личная этика всякий раз «базовая», то не означает ли это, что я не могу изменить, переосмыслить свое отношение к жизни? Повторю, что метаэтика не отвечает на этот вопрос, ответ на него — есть дело уже состоявшегося выбора. Если я признаю свободу в этическом плане, это означает, что я уже утверждаю ее как ценность, что влечет за собой признание свободы становления, например, «морального субъекта». Если же мое ценностное отношение к жизни не позволяет мне, например, увидеть принципиальное отличие человека от животного, то вопрос выбора и возможности переосмыслить свое отношение к жизни окажется под большим вопросом. 12. Метаэтика станет наглядной, если привлечь ее к обсуждению трудного вопроса теологии, касающегося и кантовской этики: является ли свободным сам акт этического выбора в пользу свободы воли, или свободного нравственного поведения? Проблема здесь такова: в отсутствии зла свобода была бы невозможна, поскольку человек был бы необходимо добр (за отсутствием других возможностей). Значит, свобода (воли) берет свое начало на противопоставлении добра и зла. Однако, согласно христианской традиции, выбор между добром и злом еще не есть свобода, свобода начинается только тогда, когда выбор в пользу добра уже осуществлен. Следует ли из этого, что человек несвободен быть свободным, или, вопреки сказанному, он, все же, свободно выбирает быть свободным? И то, и другое кажется сомнительным: если человек заранее свободен, получается, что он не выигрывает свободу, отказываясь от зла, если же он несвободен быть свободным, то он не несет никакой ответственности за свой выбор в пользу зла. Решение, которое можно представить в соответствии с метаэтикой Витгенштейна, таково: признание свободы есть признание ценности и смысла происходящего, и только в тот момент, когда осуществилось признание ценности, состоялось то, что можно назвать этическим. До этого момента не было ничего, что можно обсуждать с позиции ценности. Метаэтика показывает, что выбор в пользу добра (или зла) не является неизбежным, она показывает возможность и варианты выбора (признание или отвергание смысла и ценности). Однако, этот выбор в пользу добра (смысла, свободы) или зла (отсутствия смысла, отвергания свобды), не является этическим выбором: этическое, как и все вопросы и ответы ценностного характера) начинаются лишь тогда, когда ценность уже выбрана. Поэтому бессмысленно говорить о свободном или несвободном выборе свободы (или несвободы). До утверждения (или отрицания) свободы (как ценности) нет ни свободы, ни ее отрицания, есть только нейтральная возможность признания или отрицания свободы, обеспеченная онтологической вариативностью ценностного отношения к миру. 13. Мы не можем рассуждать о том, как происходит изначальный выбор ценности, каким образом и почему некто определяется в сторону мира «счастливого» (добра, свободы, смысла, ценности) или «несчастного» (отсутствие всего упомянутого). Я имею в виду такое рассуждение, которое бы достигло окончательного ответа на вопрос о первопричине ценностного отношения к миру, указало бы на то, что приводит к признанию или отверганию смысла и ценности мира. Если бы такое рассуждение было возможным, оно уничтожило бы возможность ценностного отношения. Потому, что рассуждение неизбежно пригвоздило бы ценность к чему-то в самом мире, и, тем самым, уничтожило бы ее. 14. В философии возникают, как правило, обобщенные концепции человека (субъекта), некий образ «я», куда вкладывается та или иная ценность, но это происходит всегда на основе уже осуществленной ценности с позиции настоящего «я», конкретной личности. Я могу уловить сходство с образом «я», возникшем внутри чужой ценностной картины миры, но могу и не узнать себя в этом образе. 15. Для каждого, кто реализует ту или иную ценность, будет выполняться сказанное Витгенштейном: «…в некотором важном смысле субъекта нет». Важном, потому, что ценностное самоопределение возможно только для «я», как границы мира, а не для субъекта, который, в качестве модели «я» всегда окажется частью мира (подобно дереву или облаку). 15. Мое ценностное отношение к миру будет именно моим ценностным отношением, моим в том самом простейшем житейском смысле, который сопровождает меня всю жизнь. При всей своей простоте смысл этот не может быть редуцирован ни к сознанию, ни к телу, ни к машине, ни к растению, ни чему-либо еще. 16. Для философии, конечно, этого будет мало, но предельным, основанием философских рассуждений о «я» будет тот простейший смысл, в котором с раннего детства я называю себя словом «я». Философия желает продвинуться дальше в понимании этой темы, и заявляет, например, что «я» - это условное, историческое, социальное, культурное образование, что это «пучок перцепции», или «конструкция мозга», или, напротив, связывает «я» напрямую с Богом, указывает на моральную сущность «я». В этом многообразии концептов проявляется и проясняется то, что тот или иной человек склонен думать о себе и о мире. Однако, лишь в самом простейшем и наиболее первичном смысле я могу понять свое «я» как свое «я», и этот смысл всегда будет оставаться за пределами любых теоретических концептов. В том же смысле я имею в виду себя самого в вопросах своего отношения к жизни, к другим людям. Мне может не хватить смелости, ума, доброты или щедрости, но мне будет совершенно ясно, кому этого всего не хватило: их не хватило мне. Философия может оказаться спасением, с разных сторон проясняя для меня мою жизнь, и мое отношение к жизни, но первейшей очевидностью всегда будет оставаться то, что мое отношение к жизни есть мое отношение, и никакая теория не решит за меня вопрос этого отношения. Литература 1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем. Добронравова И. и Лахути Д., Общ. ред. Асмуса В. М., 1958. 2. Витгенштейн Л. Лекция об этике // Историко-философский ежегодник. М., 1989. 3. Витгенштейн Л. О достоверности // Вопросы философии. 1991. № 2. 4. Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии / Пер. с англ. Руднева В. М.., 1999. 5. Гегель. Феноменология Духа. СПб., 19138. Гегель. Лекции по эстетике. СПб.: Наука, 1999 6. Декарт Р. Размышления о первой философии... // Декарт Р. Сочинения в двух томах, т.2. М., 1994, 6. Декарт Р. Избр. произв. М., 1950 7. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994 8. Кант И. Лекции по этике. — М.: Республика, 2000 9. Кант И. Основопложения к метафизике нравственности // Кант И. Соч. Т. 3. М.: Московский филос. фонд, 1997. 10. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. М., 1989. 11 Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления / Пер. с древнегреческого под общей редакцией А.В.Добровольского, Черкассы: РИЦ "Реал", 1993 17. 12. Сартр Ж.-П. экзистенциализм это гуманизм // // Сумерки богов. М., 1989 13. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. АСТ. 200721. Armstrong D. Belief, Truth and Knowledge. Cambridge, 1973. 14. Dummett M. Truth and Other Enigmas. London, 1978. 15. Knowledge and Mind. Oxford, 1983. 16. Laudan L. Progress and its Problems. Berkeley, 1977. 17. Newton-Smith W. Rationality of Science. Boston, 1981. 18. Putnam H. Realism with a Human Face. Harvard, 1990.