Заглавие статьи

advertisement

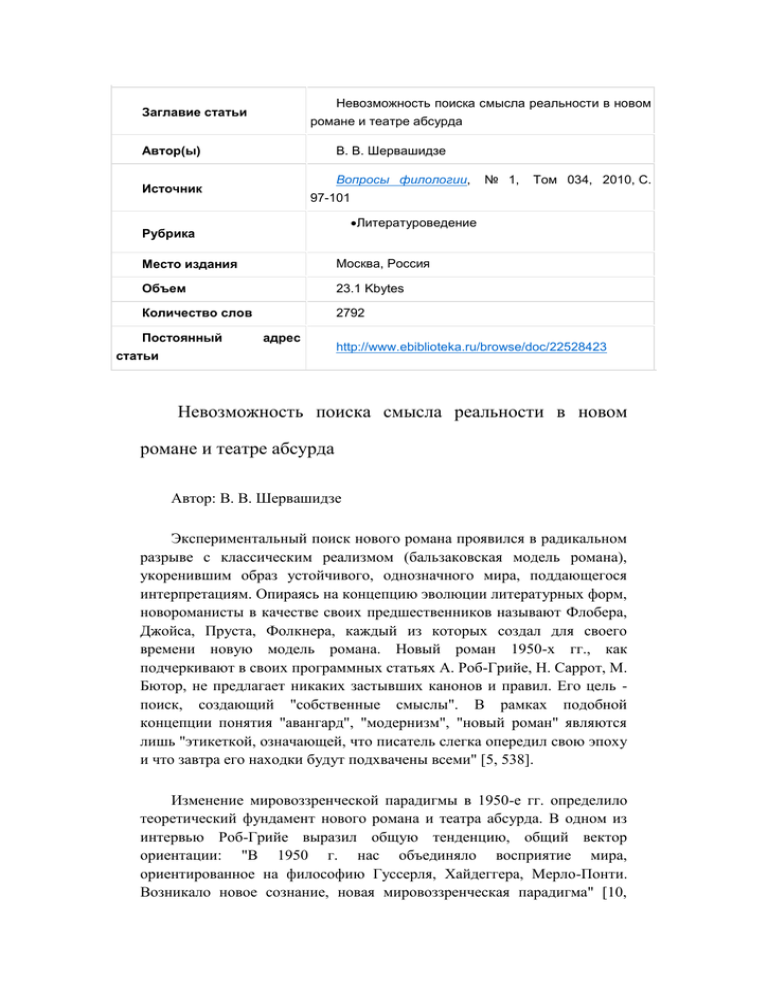

Невозможность поиска смысла реальности в новом Заглавие статьи романе и театре абсурда В. В. Шервашидзе Автор(ы) Вопросы филологии, Источник Том 034, 2010, C. 97-101 Литературоведение Рубрика Место издания Москва, Россия Объем 23.1 Kbytes Количество слов 2792 Постоянный № 1, адрес статьи http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/22528423 Невозможность поиска смысла реальности в новом романе и театре абсурда Автор: В. В. Шервашидзе Экспериментальный поиск нового романа проявился в радикальном разрыве с классическим реализмом (бальзаковская модель романа), укоренившим образ устойчивого, однозначного мира, поддающегося интерпретациям. Опираясь на концепцию эволюции литературных форм, новороманисты в качестве своих предшественников называют Флобера, Джойса, Пруста, Фолкнера, каждый из которых создал для своего времени новую модель романа. Новый роман 1950-х гг., как подчеркивают в своих программных статьях А. Роб-Грийе, Н. Саррот, М. Бютор, не предлагает никаких застывших канонов и правил. Его цель поиск, создающий "собственные смыслы". В рамках подобной концепции понятия "авангард", "модернизм", "новый роман" являются лишь "этикеткой, означающей, что писатель слегка опередил свою эпоху и что завтра его находки будут подхвачены всеми" [5, 538]. Изменение мировоззренческой парадигмы в 1950-е гг. определило теоретический фундамент нового романа и театра абсурда. В одном из интервью Роб-Грийе выразил общую тенденцию, общий вектор ориентации: "В 1950 г. нас объединяло восприятие мира, ориентированное на философию Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-Понти. Возникало новое сознание, новая мировоззренческая парадигма" [10, 270]. Идея интенциональности сознания, введенная Гуссерлем в философско-культурный контекст эпохи, разрушала антропоцентрическую картину мира, утверждала автономность мира и непостижимость его смысла: "Жизненный мир, мир очевидностей, может быть лишь описан. Научные методы не способны постичь реальность мира. К концу жизни я понял, что невозможно раскрыть смысл реальности, что все, снова и снова, надо начинать с нуля" [9, 235]. Мерло-Понти, развивая идеи Гуссерля, утверждал лишь возможность описания, в котором говорится не о смысле реальности, а об эксплицировании реальности: "Мир всегда дан: это означает, что вещи приобретают форму и смысл, существуя в нераздельном сочетании субъективного и объективного" [3, 85]. Феноменология задает вектор поисков нового романа, определяя его мировоззренческую парадигму. В программной статье Н. Саррот "Эра подозрения" под подозрение попадают всякая интерпретация, фактография, социальные, психологические, идеологические характеристики. Роб-Грийе в терминах гуссерлианской философии дает феноменологическое определение мира: "Мир ни наделен смыслом, ни абсурден. Он просто есть" [5, 535]. В "эру подозрения" оспаривается репрезентация в рамках мимесиса и утверждается "авторепрезентация" в рамках пойесиса, переосмысленного как изобретение, конструирование. "Я не переношу на бумагу. Я строю" [5, 602]. Феноменология восприятия Мерло-Понти, трактующая художественное произведение как "экспрессивность, рождающуюся в пустоте восприятия" [3, 93], перекликается с концепцией Роб-Грийе: "У настоящего писателя есть только своя манера сказать что-либо. Он должен создать мир, но из ничего, из пыли" [5, 549]. Пустота означает для Роб-Грийе "изобретение мира заново", воплощающее идею разрыва знака и его смысла. Создается новое художественное пространство, в ШЕРВАШИДЗЕ Вера Вахтанговна - доктор филологических наук, профессор Российского университета дружбы народов. стр. 97 котором реальность произведений искусства заключается в их форме, т.е. в "литературном письме", ответственном за смысл произведения. Движение литературного письма становится важнее, чем движение сюжета. Разрушаются категории традиционной поэтики: сюжет, персонаж, автор, реальность. Сюжетная история в новом романе развивается как цепь событий, лишенных мотивации. Художественное пространство выстраивается как калейдоскопическое мелькание эпизодов. Идея разрыва знака и его смысла, упраздняющая мир значений, меняет язык нового романа: происходит отказ от аналогий, оптических описательных эпитетов, определений. Восприятие собственного "Я" как "другого", как собственного двойника, отражающегося во взгляде "другого", являющееся реконструкцией феноменологической концепции Мерло-Понти, разрушало представление о стабильности "Эго", о тождественности человека самому себе. Идея утраты идентичности и самоидентификации определила изменение концепции субъекта-автора, персонажа, читателя. Гибель миметического персонажа выражается при помощи приема дублирования, взаимозаменяемости сознаний. Неопределенность, зыбкость персонажа является транспозицией фигуры марионетки. Новый роман теряет антропоцентричность. Смысл порождается между знаками, лишенными значения, в процессе конструирования текста. Возникает новая разновидность рассказчика, создающего не мир значений, а мир знаков. "Смерть" автора, персонажа, читателя как индивидуального сознания позволяет сконцентрироваться на "приключениях" письма, на интертекстуальной игре различных текстов культуры, обусловленной приемами пастиша, пародии, травестии, аллюзии. Объектом пародийно-иронического обыгрывания становятся жанры как массовой, так и классической литературы. Автор перестает быть центром повествования: он либо отождествляется с любым другим персонажем, либо его функция сводится к отстраненному взгляду наблюдателя (принцип кинокамеры Роб-Грийе). Читатель, на глазах которого происходит процесс создания текста, превращается из потребителя "кулинарных" эмоций (Брехт) в соавтора произведения, активного участника действия. В новом романе открыто демонстрируется условность текста или "обнаженность" приема. Авторское "я" обращается к читателю, комментирует события, становясь частью художественной иллюзии. Автор даже "входит" в свой текст: его "я" преобразуется в "он" и получает все признаки действующего лица. Феноменология текста меняет пространственно-временные координаты. "Не может быть никакой реальности вне изображения и слов" [5, 598]. События происходят "здесь" и "всегда" в момент восприятия, создания произведения. Календарное время разрушается, уничтожая пространство: "описание топчется на месте, противоречит себе, идет по кругу" [Там же]. Настоящее время, повторяясь, раздваиваясь, опровергает себя, отрицая всякую непрерывность. Кольцевая структура времени создает замкнутое пространство мифа - пространство архетипических ситуаций. "Время становится подвижной картиной вечности, всегда незаконченной и всегда возобновляющейся" [3, 65]. В романе "Резинки" (1953) Роб-Грийе, пародируя дедуктивный метод классического детектива, моделирует непредсказуемую ситуацию, в которой случайность становится закономерностью. Травестируя экзистенциалистский концепт "смыслоутраты" в пьесе А. Камю "Недоразумение", писатель с очевидной наглядностью демонстрирует невозможность постижения смысла реальности. В процессе повторения событий, охватывающих сутки, "замедляется" движение времени, приобретающего статус цикличности: остановившиеся в начале событий часы Валласа в финале вдруг начинают идти, символически воплощая смерть "исторического" времени. Недаром роману предпослан измененный эпиграф из "Царя Эдипа" Софокла: "против воли твоей Время, всезнающий бог, разгадку дало". Художественное пространство текста становится "ловушкой" для времени. На четвертой странице обложки Роб-Грийе, представляет "Резинки" как "детектив наоборот". В "Резинках" разрушены все стереотипы жанра: вместо раскрытия преступления предлагаются взаимоисключающие версии, сосуществующие на равных правах; оценочные критерии размываются. Интерпретация заменяется языковыми формами художественной образности. В романе "В лабиринте" (1959) пространственные объекты, соединенные принципом кинокамеры взгляда, сосредоточенного на знаках, предметах, превращаются в безликую анонимность: "У перекрестка справа открывается такая же улица, та же пустынная мостовая, те же безликие тротуары" [4, 257]. Знак утраты идентичности в романе - полное отсутствие примет идентификации, у героев нет даже имен - женщина, солдат, мальчик. Образ зеркала, повторяющийся на протяжении всего текста, суггестивно воплощает феноменологический концепт Мерло-Понти о соотношении "я" и "другого", разрушая границы достоверности: то ли в зеркале отражается солдат, то ли его двойник? Разрыв знака и его смысла порождает образ мира неподвижного повторения, застывшего в мгновении, выраженном приемом дублирования ситуаций и персонажей, зеркально отражающих друг друга. Солдат движется по кругу, не будучи стр. 98 уверен, что идет вперед: "ему кажется, что он уже здесь проходил, опередив самого себя" [5, 298]. Создается ощущение неоднозначности, сомнительности любого события: солдат не уверен - сопровождает его один и тот же мальчик или другой. Зыбкость, неуловимость, ускользающий смысл реальности выражается при помощи мета-текстуального приема "текста в тексте". Картина на стене кафе, изображающая битву при Рейхенфельсе, является зеркальным отражением персонажей и событий романа: солдат, мальчик, женщина, завсегдатаи кафе словно сошли с полотна, повторяясь и располагаясь в эпизодах романа так же, как они изображены на картине. Кольцеобразный лабиринт зеркал обуславливает бесконечное умножение реальности, которая всякий раз оказывается иллюзией. Грани между реальным и фикциональным размываются. Писатель создает "автореференциальный" текст. В романах Н. Саррот "Планетарий" (1959), "Золотые плоды" (1963), "Вы слышите их?" (1972) и др. банальность и взаимозаменяемость гропизмов становится предметом изображения. Поэтологические открытия Н. Саррот вписываются в общую тенденцию гуманитарных наук, в частности структурализма Р. Барта. В своей книге "Мифологии" (1957) Р. Барт выявляет на уровне коллективного бессознательного иррациональные мифологемы, определяющие социокультурный контекст и безликость массового сознания. Роман "Вы слышите их?" пародирует традиционную тему отцов и детей. Конфликт разыгрывается в зоне тропизмов: идет диалог между импульсами, исходящими из глубин бессознательного. Н. Саррот создает архетипические конструкции коллективного бессознательного - вечный конфликт поколений, меняющий лишь формы проявления. "Мы даже сказали... желая вас порадовать... когда-нибудь и мы будем такими". Вместо персонажей - безликая магма ощущений, воплощенных в местоименной форме "я", "он" (другой), "они", "мы". "Они" - это людское сообщество, безликая масса, оперирующая здравым смыслом, стереотипами и клише. В мире "антагонистов" "я", "он", "они" постоянно меняются местами, накладываются друг на друга, теряя семантическую и хронологическую конкретность, обретая функцию двойников - антагонистов. "Вы слышите их?.. Мой отец говорил про нас... Они такие дурачки, только покажи палец, и они уже хохочут" [6, 628]. Взаимоотношения коррелируются идеей Мерло-Понти о слиянии субъект-объектных отношений и непрямом характере смысла: чужая речь и собственная речь переплетаются, так как человек видит себя глазами "другого" и воспринимает себя как "другого" [3, 125]. Н. Саррот создает "отстраненное" пространство текста, в котором время остановилось: "Время... оно остановлено... недвижное мгновение, застывшее в вечность" [6, 131]. Сохраняя внешнюю атрибутику классического романа - персонажей, фабулу, сюжетную историю, - М. Бютор использует новые подходы, в которых чередование повествовательных элементов подчинено "приключениям" письма, ритму нарратива. В "Изменении" (1957) писатель, пародируя жанр любовного романа, создает новую модель в форме диалога читателя и писателя, вводя в качестве основной композиционной точки зрения второе лицо множественного числа. Читатель с первых же страниц романа становится активным участником действия, отождествляя себя с главным героем Леоном Дельмоном, 45-летним агентом по продаже пишущих машинок. Внешности нет, возраст средний, обращение на "вы" имеет еще добавочный смысловой подтекст, являясь реконструкцией хайдеггеровского "man": "вы все типичные, среднестатистические французы, с одинаковыми заботами и мечтами о "дорогах перемен"". Используя принцип "подвижного повествователя", Бютор вводит в роман металитературный прием "текста в тексте". Сюжетная история о любовном треугольнике, разворачивающаяся на глазах читателя, является содержанием книги, которую пишет Дельмон. Литературные формы не только вводят авторскую рефлексию, но и позволяют Бютору создать иллюзию соучастия читателя в творческом акте. Прием дублирования создает бесконечное умножение реальности, приобретающей статус условной игры в достоверность/недостоверность, рождая многообразие смыслов в процессе чтения. Сюжетная история не имеет другой реальности, кроме реальности повествования. Автор уступает место "приключениям" письма. Многостраничные фразы передают хаотичность потока внутренней речи, управляемой штампами и стереотипами социальных клише. Дельмон придумывает имена и биографии своих случайных попутчиков-молодоженов, чья история в его воображении становится зеркальным отражением его собственной жизни. Прием удвоения превращает частный случай адюльтера в архетипическую ситуацию. "Реальность" житейских банальных историй становится частью романного вымысла. Путешествие Дельмона в замкнутом пространстве купе, его "неподвижное" восприятие раскручивающихся в памяти, в воображении, в снах событий передается замедленным ритмом фразы, воплощающим иллюзию движения, остановку времени, его "опрокинутость" в вечность, всегда незаконченную и повторяющуюся. События, связанные ассоциативно, наплывают друг на друга, удваиваются, теряют четкость очертаний и стр. 99 подчеркивают "иллюзивность" смыслов. Используя приемы интертекстуальности - пародию, аллюзии, цитации, Бютор создает образ мира как текста, являющегося частью "мозаичного панно" всеобщей культуры, ее "генетическим кодом" [8, 25]. В романах К. Симона 1950-х гг. ("Трава", 1958; "Дороги Фландрии", 1960) основным художественным принципом репрезентации является коллаж различных фрагментов реальности. В "Дорогах Фландрии" на первый план выдвигается память, в которой сливаются настоящее (послевоенное время) и прошлое - капитуляция Франции, гибель солдат. Но в отличие от прустовского концепта "интуитивной памяти" память в романе К. Симона, обусловленная феноменологической идеей знака, не способна восстановить прошлое в его аутентичности, а может лишь зафиксировать "следы времени". Репрезентация реальности коррелируется слиянием субъективного и объективного, что выражается переплетением чужой и собственной речи, размыванием границ "я" рассказывающего и "я" действующего. Рассказчик Жорж одновременно представлен как "я" и "он". Этот стилистический прием приводит к полной деперсонализации, к "гибели" автора. Сквозь хаотичный поток сознания диалогов и монологов персонажей - Жоржа, Иглезии, Блюма пробивается сквозной лейтмотив романа - гибель командира эскадрона, капитана де Рейшака. Эта тема переключается с одного персонажа на другого, переходит от одного сознания в другое, бесконечно варьируясь и повторяясь. Техника повторения приводит к совмещению взаимозаменяемых сознаний: непонятно, кому принадлежит голос, кто говорит, "...а Жорж (если это был действительно по-прежнему Блюм, сам себе задающий вопросы) если только он (Жорж) действительно вел диалог под ледяным саксонским дождем с хилым еврейчиком - или тенью еврейчика, превратившегося в очередной труп - а не сам с собой, со своим двойником, в полном одиночестве, под серым дождем..." [7, 417]. В гибели капитана де Рейшака - мотив поражения, в котором переплетаются тема исторического поражения Франции в 1940 г. и тема личного поражения. Смерть "героя" на дорогах войны, обрастая банальными подробностями адюльтера, превращается в трагикомический фарс. Техника зеркального отражения событий гибель капитана де Рейшака, повторяющая судьбу его далекого предка, члена революционного Конвента, размывает границы реальности. Неуверенность персонажей в истинности происходящего подчеркивается стилистическим приемом бесконечного уточнения, выраженного многочисленными скобками и сравнениями ("как если бы", "как знать"). Навязчивые повторы мотивов гибели, насилия, войны, поражения, объединяющие произвольно, по внезапным ассоциациям различные фрагменты реальности, лишают время исторической перспективы: время приобретает две формы - настоящее и настойчиво проступающее сквозь него прошлое. Техника фрагмента, объединяющая различные исторические события - Вторую мировую войну, войну революционной Франции с Испанией, - сводит их в единое время, обыгрывая парадокс Зенона: "Ахилл, застывший на бегу". "Быстротекущая" неподвижность времени суггестивно воплощается в трупах лошадей и людей, "усеявших" дороги войны, источающих запах гнили и разложения. Ускользающий смысл "прерывистого" мира выражается в непрерывности письма - в бесконечной текучей фразе, развивающейся как беспрерывный поток, без знаков препинания, без заглавных букв. "Приключения" письма в романе демонстрируют невозможность поиска смысла реальности. Новый роман создал разнообразие повествовательных стратегий, осуществив глобальную ревизию предшествующей культурной традиции и прежде всего реализма, оказав продуктивное влияние на дальнейшую эволюцию литературных форм, бесконечно меняющихся и обновляющихся. Художественная практика антидрамы, создавшей новую форму зрелища, в котором царит юмор, провокация, эпатаж, словесные игры, представляет трансгрессию театральной эстетики дада и патафизики А. Жарри, исключая оппозиции, мир "потенциальных" смыслов и значений. Идея разрыва знака и его смысла определила дальнейшую эволюцию форм и изменение функций репрезентации художественной реальности. Феноменологический концепт очевидности заменяет слово как средство общения; слово, утрачивая семантическую функцию, разрушает логические, грамматические, синтаксические связи, стереотипы общепринятых норм и представлений. Слово играет со смыслом, пародирует его, демонстрируя "пустотность" языка. В пьесе С. Беккета "Счастливые деньки" (1961) Винни, постепенно погружаясь в яму, не устает повторять: "О, какой счастливый денек", так как не знает, "что делать, пока не найдешь слов". Заглавие "Лысая певица" (1950) выбрано Э. Ионеско только потому, что ни о какой "лысой певице" в пьесе не упоминается. Диалог, лишенный логических связей, сводится в антидраме к автоматическим репликам, игре слов, быстро перебивающимся мнимыми дискуссиями. Периоды затяжного молчания в пьесе С. Беккета "В ожидании Годо" (1952) сменяются пережевыванием одного и того же; банальности изредка перебиваются предложением Диди или Гого поговостр. 100 рить, раскаяться, повеситься, сыграть в "Поццо и Лакки", чтобы убить время. Но каждая попытка обрывается многоточием, отказом продолжать, неудачей. Игровое отношение к реальности осуществляется при помощи черного юмора, пародирующего мир значений и интерпретаций. В этой пьесе Беккет создает гротескную фигуру мыслителя-специалиста, Лакки. По приказу своего хозяина: "Думай же! Свинья!" - тот начинает нести околесицу: "Принимая во внимание экзистенцию, какой ее являют недавно опубликованные работы Пуансона и Ватмана о персонифицированном Боге ква-ква - вне времени" [1, 63]. Чтобы заставить его замолчать, остальные швыряют его навзничь, пинают ногами. Как говорит Гого: "Думать - это еще не самое худшее" [Там же, 65]. За маской бессвязности, лексической несуразности скрывается "пустота", не имеющая референций с реальностью. Диди и Гого не ориентируются ни во времени, ни в пространстве; они не уверены даже в реальности собственного существования. Диди, увидев Гого, произносит: "Вот и ты опять". Эстрагон ему риторически отвечает: "Ты действительно так думаешь? Наверняка ничего знать нельзя" [1, 26]. Травестируя фигуру короля Убю в гротескном изображении урока, во время которого Учитель убивает ученицу воображаемым ножом, Э. Ионеско в пьесе "Урок" (1951) демонстрирует очевидность "смерти смыслов" и значений. Сценическое пространство очуждено от "внешнего псевдомира"; время, в котором не существует "до" и "после" (ни прошлого, ни будущего) уничтожается пространством, отрицает всякую непрерывность. Персонажи "Лысой певицы", пародируя речевые штампы повседневной жизни, соревнуются друг с другом в самой чудовищной несуразице под аккомпанемент часов, утративших способность измерять время: то они бьют семь раз, то - три раза, то совсем замолкают. В пьесе С. Беккета "Качи-Кач" (1981) образ неподвижного движения воссоздается креслом-качалкой, которое, не останавливаясь ни на минуту, не сдвигается с места. Художественный мир антидрамы - это мир вечного повторения, в котором начало совпадает с концом. Ожидание Владимира и Эстрагона ("В ожидании Годо") организует в одинаковой последовательности каждый день: "дневной репертуар" закончен - закончен и день, который неизбежно начнется все тем же ожиданием. В "Счастливых деньках" каждый новый день похож на предыдущий. Винни медленно поглощает земля, но она упрямо погружена в мелочную суету повседневных привычек: "...здесь все так странно. Никогда никаких перемен" [1, 273]. "Не имея ни прошлого, ни выхода во внешнюю действительность, ни иного будущего, кроме смерти, мир, определенный таким образом, лишен смысла. Он исключает как всякое движение вперед, так и всякое значение" [Там же, 585]. Персонажи Беккета и Ионеско - безликие, утратившие идентичность, воплощают "идентификацию присутствия" [3, 81]. Главная тема в антидраме - тема присутствия: "все, что существует, находится здесь, вне сцены есть только ничто, небытие" [5, 584]. Присутствие мира обнаруживается вне всякой репрезентации. Художественные открытия антидрамы стали достоянием мировой культуры, стимулировав дальнейшую эволюцию театральных форм. Литература 1. Беккет С. Театр. СПб., 1999. 2. Бютор М. Изменение. М., 1983. 3. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М., 2000. 4. Роб-Грийе А. В лабиринте. М., 1983. 5. Роб-Грийе А. Романески. М., 2005. 6. Саррот Н. Вы слышите их? М., 1983. 7. Симой К. Дороги Фландрии. М., 1983. 8. Butor M. Travaux d'approches. P., 1972. 9. Husserl E. La Crise des sciences européennes et la phenoraenologie transcendentale. P., 1987. 10. Robbe-Grillet A. Les etapes du nouveau roman // Le Débat. 1988. N10. ON THE IMPOSSIBILITY OF REASONING REALITY IN THE NEW NOVEL AND THE ABSURD THEATER V.V. Shervashidze Summary The experimental search of the new novel and the new theater has destroyed the semantic novel of reality. The rupture of the sign and its sense changed the structure and artistic language of the new novel and new theater. The sense is arising between the signs without significance exerted on the text to be created. стр. 101