22.08_Rozin_V.M._rasshifrovka

advertisement

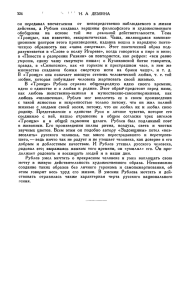

22.08 Розин В.М. Верховский. Тема доклада написана на экране, поэтому, Вадим Маркович… Розин. Значит, сначала преамбула. Вот здесь давалось много определений смысла. В том числе, когда Петр делал свое сообщение, он рассказывал о конструктивном определении, которое Георгий Петрович давал, в том числе в статье «Смысл и значение». Так вот, когда давались такие определения, то каждый раз смысл наделялся определенными характеристиками: смысл есть то-то и то-то. За каждым определением стоит определенная традиция мышления и личность самого мыслящего. В принципе, вообще-то, чтобы адекватно понять то, что говорилось здесь по поводу смысла, нужно было бы реконструировать и то, и другое. Вот у меня есть книга «Мышление и творчество», где я пытался проделать такую работу. Но вы понимаете, что такая реконструкция – очень сложное дело, длительное, и поэтому вместо нее я просто займусь методологическим самоопределением вначале. Так вот моя позиция, можно сказать, что это методологическая позиция… То есть меня интересует прежде всего мышление, в котором смысл кладется, открывается и используется. Здесь можно вспомнить статью Георгия Петровича, когда он писал, что не стоит пялиться на объект, в данном случае им является смысл, нужно проанализировать те процедуры мышления и деятельности, в которых смысл создается и употребляется. Так вот в этом смысле моя позиция методологическая. Теперь отношение к деятельности. Деятельность для меня – это воспроизводящаяся и развивающаяся структура, которая обуславливает в том числе и мышление. Поэтому для меня, например, статья Георгия Петровича «Смысл и значение» является важной, и я из нее как бы буду заимствовать три основных момента, как я понял эту статью. Первое. Что смысл – это есть некая конструкция, которая создается в трансляции другим, но не тем, кто выстроил текст или понимает текст. Это первый момент, который я буду использовать. Второе. Смысл – это есть особое объяснение, которое позволяет нам понять и мыслить содержание текста. Третий момент. Смысл – есть превращенная форма деятельности. Вот это очень важно. Георгий Петрович это подчеркивает в этой статье, что одно дело как смысл воспринимается тем, кто говорит про смысл или создает текст, а другое дело, что когда мы открываем(?) соответствующую реконструкцию, то оказывается, что это всегда есть некая превращенная форма деятельности в мышление. Мне кажется, это следующий тезис, что не стоит спешить с обобщениями и определениями смысла. Существуют, на мой взгляд, разные ситуации, разные концептуализации и понимания смысла. Можно сказать, что это множество феноменов смысла, явлений. Их стоит различить и проанализировать. Но, конечно, не в логике индукции и созерцания. И на этой стадии можно перефразировать тезис, который когда-то был у диастанковистов, а именно, они говорили, что логика есть эмпирическая наука. Для меня содержательная методология – это есть тоже эмпирическая наука, поскольку она должна иметь дело с реальными феноменами, а не просто с обобщениями. А вот на втором этапе, когда будут проанализированы вот такие разные феномены смысла, можно уже обсуждать концепцию смысла более основательно. Хотя, конечно, какие-то концептуальные предпосылки мы всегда принимаем. И при этом нужно будет опираться на результаты первого плана. Следующий тезис. В анализе мышления для меня важные такие планы. Во-первых, когда я говорю о мышлении, то для меня важно то, как мышление понимается и концептуализируется. Здесь достаточно пояснить. Сравните три таких разных представления о мышлении. Чисто логическое, когда мышление определяется через систему логических правил, реализуется принцип тождества формы и содержания и т. д. Совершенно другой подход к мышлению – это методологический подход, который начинается с работ Френсиса Бэкона и предполагает управление мыслью. И третий, который здесь демонстрировался, – это феноменологическое представление о мышлении. 1 22.08 Розин В.М. Вот просто для того, чтобы вашу интуицию задействовать. Итак, для меня важно понимание и концептуализация мышления. Второе. Для меня важны особенности и строение дискурса мысли. Вот если мы не проанализировали мыслительный дискурс, то есть как мысль строится, разворачивается, обосновывается, то мы тоже не можем говорить о мышлении. Следующий момент. Я показал в последних докладах по поводу мышления, что очень важны факторы, которые детерминируют этот дискурс, то есть определяют разворачивание мысли, начиная от действительно формализованных каких-то норм, то есть правил, логики, и кончая, например, феноменологическими интуициями и собственно методологическими установками. И последнее. Иногда при анализе мышления важно осознание того, что имело место в самом мышлении. Вот эти моменты я буду использовать. Теперь я перехожу собственно к презентации. Первый слайд такой. Вот здесь, мне кажется, четко было видно различие того, что есть два основных значения представления о смысле. Во-первых, это реконструкция смысла текста или смысла произведения. И, по сути, большая часть сообщений шли в этом русле. Но мы также можем говорить о реконструкции смысла жизни, деятельности, событий, реальности и т. д. Вот Виктор демонстрировал, когда он делал свой доклад, он обсуждал смысл социального действия и социальной реальности. Это относится ко второму. Конечно, эти вещи могут быть очень тесно связаны. Например, когда гуманитарии говорят, что их предметом являются уникальные тексты, но за текстами стоят личности.. И, например, Шлейермахер так и ставил задачу: как проанализировать текст, чтобы выйти на личность и понять ее как уникальную и неповторимую. То вот при таком заходе становится понятным, что вот эти два основных значения представления о смысле, конечно, связаны между собой. И, тем не менее, их надо различать, потому что здесь разные контексты и разные использования, разные как бы существования смысла. В первом случае действительно речь идет о полагании смысла, обнаружении смысла, задании смысла, что позволяет понять непонятное и воссоздать понимание за счет реконструкции. А во втором случае это, может быть, речь идет, как у Виктора, когда он делал доклад, об использовании представления о смысле в социологии. И это немножко другой контекст и другие представления. Я здесь еще вот на что хотел бы обратить внимание, имея в виду вот этот первый слайд. Что смысл – это не природный феномен. Часто у нас, когда мы говорили, так звучало, что вот всякий текст или некая реальность обладает смыслом, и как будто бы он существует как таковой. Смысл, на мой взгляд, требуется создать в мысли через конституирование ситуации непонимания – раз, а дальше через конструирование ситуации преодоления непонимания, через обнаружение и воссоздание смысла. И отсюда, на мой взгляд, значение реконструкции. Я здесь очень четко, жестко хочу противопоставить: смысл – не природный феномен, не языковой феномен сам по себе, а это то, что создается в наших реконструкциях, кладется, полагается, обсуждается. И даже ситуация так называемого непонимания, как правило, конструируется. Я буду это дальше показывать. И еще один момент. Что значит реконструкция? Реконструкция предполагает, во всяком случае как это видится в методологическом заходе, проблематизацию, построение идеальных объектов, разворачивание дискурса в поле этих объектов. Это тоже совершенно особая работа, которая начала формироваться в рамках герменевтики и потом была в той или иной степени осознана. Вот я возьму одну иллюстрацию из своей работы. Я преподаю в гуманитарном университете и читаю курс введения в философию. И начинаю его обычно с анализа «Пира» Платона, потому что мне кажется, что это то, что понятно человеку, пришедшему 2 22.08 Розин В.М. из школы, про любовь, интересно. Моя задача, и это очень важный методологический контекст, – погрузить этого человека в реальность философии через то, чтобы познакомить с анализом произведения. И вот когда я это начинаю делать, я именно конструирую сначала ситуацию непонимания этого текста. То есть мы читаем текст, фиксируем и стараемся не пропустить то, что непонятно, а дальше я беру различных интерпретаторов и сталкиваю их между собой, делая непонятным вопрос, о чем же собственно этот текст. На первый взгляд, вроде бы это о любви, поскольку речь идет о любви, герои этого диалога говорят, каждый прославляет любовь и характеризует любовь определенным образом. Но вот что пишет комментатор Лосев: «Что касается "Пира", то Платон использует здесь по крайней мере одну очень важную возможность, а именно толкует идею вещи как предел ее становления. Понятие предела хорошо известно не только нашим теперешним математикам, оно хорошо было знакомо и Платону. Вот это толкование идеи вещи как ее бесконечного предела и составляет философско-логическое содержание "Пира"». Но когда мы читаем Пьера Адо, и я его тут же начинаю разбирать, то Пьер Адо говорит совсем другое. А Пьер Адо – это известный философ античности. Он говорит: «Как и в "Апологии" Сократа, теоретическая часть сведена здесь к минимуму. Лишь на некоторых страницах, впрочем, чрезвычайно важных, речь идет о созерцании прекрасного. В основном же диалог посвящен описанию образа жизни Сократа, который предстает как образец философа. Определение философа, сформулированное в ходе диалога, приобретает при этом наглядный смысл. По ходу диалога, и в особенно в речах Диотимы и Алкивиада, в облике Эрота и Сократа проявляются все новые и новые общие черты. И если под конец они и вовсе сближаются, то причина этого проста: и Сократ, и Эрот воплощают в себе, первый – в мифологической форме, второй – исторически, образ философа. Таков глубинный смысл диалога». Вот смотрите, итак, с точки зрения Лосева смысл диалога в том, что здесь демонстрация предела, с точки зрения Адо, глубинный смысл диалога в том, что это о жизни философа. И я даю еще несколько комментаторов, а дальше, естественно, задаю вопрос, о чем же на самом деле этот самый текст. То есть я конструирую, я создаю ситуацию непонимания и погружаю в нее своих студентов. А дальше, соответственно, мы еще разбираем, а как создается эта ситуация непонимания и вообще что дальше происходит. И оказывается, что Лосев пользуется определенным понятием любви, определенным понятием предела, а Адо пользуется другими понятиями. И вот мы начинаем рассматривать эти понятия, которыми они пользуются. Например, можно ли пользоваться понятием предела, если речь идет об античности? Пиама Гайденко показывает, что такого понятия предела, которым мы пользуемся, в античности не существовало. Ну и так далее. Дальше. Здесь есть представление о философии. Я сам постепенно подсовываю студентам представление о культуре, о личности, о мышлении и т. д. То есть мы видим, что когда конструируется ситуация непонимания и дальше начинает обсуждаться вопрос, как из нее выбираться, то создаются, строятся идеальные объекты, на основе которых начинают разворачиваться различные рассуждения. И в том числе на основе этих рассуждений дальше я предлагаю осуществить реконструкцию культурной ситуации, в которой создавался «Пир», этого времени и реконструкцию личности самого Платона. Это предполагает использование еще целого ряда идеальных представлений, идеальных объектов и разворачивание особого дискурса. То есть тем самым я хочу обратить ваше внимание, что смысл, он сам по себе не существует, это всегда то, что нами создается, реконструируется, и, по сути дела, это особый тип мышления. Следующий момент и следующий слайд. А в чем особенность методологической реконструкции? Ведь, например, мы видим, что Лосев и Адо делают реконструкцию и объясняют непонимание этого текста. Но это не методологическая реконструкция. А 3 22.08 Розин В.М. методологи, на мой взгляд, осуществляют методологические реконструкции. И тогда, естественно, возникает вопрос, а в чем особенности методологической реконструкции. И вот здесь сначала я хочу следующее сказать. Что методолог часто тоже хочет понять текст, но он хочет понять текст не так, как герменевт. Он старается избежать (и это очень важно) натурализации, то есть ответа типа «смысл текста в том-то». Вот Георгий Петрович в этой статье «Смысл и значение» это специально подчеркивает. Он говорит: «То, что кажется предметнику, что некий смысл, на самом деле это нечто другое, это через деятельность мы начинаем понимать». Так вот методолог говорит иначе: задав такой-то текст, такой-то подход и работая так-то, мы можем создать конструкцию, позволяющую понять, прочесть текст совершенно по-новому, по сути, методологически. В этом смысле текст у разных реконструкторов совершенно разный текст, хотя его форма одинаковая. Например, опять же, когда я со своими студентами работаю, я показываю, что «Пир» (уже в реконструкции) – это система схем, позволяющих получать знания о любви без противоречий. Потому что в то время стояла именно такая задача – как получать знания о сложных явлениях без противоречий, чтобы они были непротиворечивы. Дальше. Мы показываем в этой реконструкции, что Платон, когда создавал «Пир», он блокировал традиционные схемы любви, то есть родовые схемы любви. С точки зрения обычных представлений, любовь – это родовое действие, действие богов, и человек здесь вообще не при чем, и любовь – это в основном страсть. А Платон выступал от имени становящейся античной личности, и его это совершенно не устраивало. Дальше я показываю, что в «Пире» Платон создает там такие схемы, которые позволяют любить по-новому именно личности и философу. И то, и другое. Он решает вот эту двойную задачу, как может любить личность, которая вынуждена сама выбирать, которая выстраивает свой путь – духовный путь, путь спасения и т. д. И личность, и философ. Ну и наконец, Платон еще решает очень интересную задачу: а как ввести слушателя в новую реальность. Для этого он создает совершенно особый жанр этого диалога, очень хитрый жанр, вовлекающий читателя. Ну, это по меньшей мере. То есть реконструкция… Видите, и здесь я ничего не говорю про смысл. Методологическая реконструкция как раз старается избежать вот этой натурализации, вот в чем единственный смысл. Дело не в этом, а в том, чтобы действительно понять это произведение и понять в определенной логике и в определенной реакции. Конечно, Пьер Адо сказал бы, что глубинный смысл диалога именно в том, что я сказал. Но методолог, избегая натурализации, старается так не говорить. Так вот, особенность методологической реконструкции, на мой взгляд, следующая. Во-первых, методолог решает методологические проблемы. И здесь я буду дальше иллюстрировать, что если, скажем, я буду анализировать одну работу Плугина, он действительно пытается реконструировать и положить смысл, и понять через это непонятное. А методолог решает другие задачи. Например, когда я работал со своими студентами, я решал не задачу реконструировать смысл «Пира», а я решал другую задачу – как продемонстрировать студенту, как можно работать с произведением, как его можно действительно понять. Дальше как через эту работу войти в философию и понять философию. И параллельно для меня еще было важно понять, а что это за тип работы, чем ранняя философия отличается от более поздних, чем отличается наука от философии. Вот это методологические проблемы, которые я пытался решить. И понятно, что если это методология, то методология строится в рамках методологических предметов. Есть, конечно, большие споры о том, какие предметы, какие здесь дисциплины – теория знания, теория деятельности, теория мышления. Но не суть важно. Какое бы мы ни взяли методологическое направление, все равно мы будем иметь дело с определенными предметами внутри методологии, в которых осуществляется такая 4 22.08 Розин В.М. реконструкция. И, на мой взгляд, как раз работа Георгия Петровича «Смысл и значение», она это демонстрирует. Он в этой работе показывает, что, во-первых, необходимо сконструировать понятия «смысл» и «значение» как процедуры деятельности. Вот из этой работы это видно, что смысл и значение действительно разворачиваются, реконструируются в рамках теории деятельности. И второе. Он показывает, что процедура непонимания исследователем в ходе трансляции автокоммуникации разрешается за счет задания двух структур – смысла как структуры «текст – ситуация» и значений как средств, создаваемых исследователеминженером (это специально он подчеркивает), и средств, которые обеспечивают понимание им текста. Я об этом аспекте, по сути дела, уже и говорил отчасти. Теперь что меня не совсем устраивает в работе Георгия Петровича здесь. Я все это принимаю и пользуюсь этим, но, тем не менее, один момент меня здесь не устраивает. Мне кажется, что в теории деятельности задается лишь место для смысла, но нет анализа его морфологии. Это вообще такая очень сложная проблема, она долго обсуждалась, место и морфология, это задавалось на структурных схемах. Но я сейчас не буду в эту теоретическую проблематику входить, а я просто сделаю другое – я возьму некий пример, который вроде бы очень хорошо подходит как раз под схему Георгия Петровича, но покажу однако, что меня здесь не устраивает. Вот есть работа Плугина «Мировоззрение Андрея Рублева». Эта работа написана в 74-м году, выпущена в МГУ. И, на мой взгляд, эта работа Плугина очень хорошо ложится под схему Георгия Петровича. Вот есть автор Рублев, Рублев создает особое произведение, а именно фреску «Воскрешение Лазаря». По сути, это иллюстрация евангельского сюжета, что Христос воскрешает Лазаря, который три дня умер, а вокруг него стоят его последователи, иудеи и удивляются. Этот текст понимается и не понимается другими, как говорится, коммуникантами, а именно живописцами, которые, как показывает Плугин, одни поняли, что сделал Рублев (сейчас я скажу), а другие не поняли. Этот текст понимается и не понимается искусствоведами, которые одни замечают то, что сделал Рублев, другие не замечают. Вот, собственно говоря, для того чтобы это проиллюстрировать, я тут привожу… К сожалению, не очень четко видно, но тем не менее. Вот слева от вас это тот канон, который существовал до Рублева. Поскольку это же иллюстрации Священного Писания, то до Рублева существовал канон, который освящался церковью и не должен был бы нарушаться. Что здесь мы видим? Мы видим, что вот есть пещера, вход в пещеру черным, всегда рисовался черным. А в черном входе пещеры изображалось тело в белом поднимающегося Лазаря. Хоронили, обертывая белыми полотнами, поэтому всегда белое на черном. Перед пещерой стоит Христос, который поднимает руку и как бы воскрешает Лазаря, вынимает его из смерти. Ну а дальше находятся иудеи, последователи Христа и т. д. Вот такой существовал канон. Что же показывает Плугин, опять конструируя ситуацию непонимания? Он обращает внимание, что, вообще-то говоря, произошла очень странная вещь: Рублев вместо того, чтобы рисовать белым на черном, он начинает вход в пещеру рисовать белым или чуть-чуть желтоватым. В результате фигура Лазаря, которая вроде бы должна задавать живописный центр, становится вообще-то невидна. Дальше. Апостолы, то есть ученики Христа, которые сзади него стояли, они перемещаются перед Христом. И получается, что Христос как бы натыкается на апостолов, а апостолы своими спинами загораживают вход в пещеру, и вообще этот Лазарь становится как бы здесь не при чем. Я очень кратко, но Плугин очень убедительно показывает, что вся композиция совершенно непонятна. Мало того, что Рублев нарушил живописный канон, который церковью освящен, он вообще сделал совершенно непонятную композицию: апостолы загородили вход в пещеру, Лазарь не виден и т. д. Вот Плугин сконструировал ситуацию непонимания. А дальше он восстанавливает смысл, то есть обнаруживает этот смысл, создавая понимание. За счет чего? Он 5 22.08 Розин В.М. показывает, что Рублев был не столько живописец и он решал не столько художественные задачи, сколько он как исихаст демонстрировал исихастскую версию прочтения воскрешения. А в чем тут дело было? Дело в том, что это конец XIV – начало XV века, на Руси ожидали конца света. И очень были сильные эсхатологические переживания, и все как бы подтверждало конец света – землетрясения, еще раз было нашествие татар, голод, мор, комета пролетала… В общем, все подтверждало конец света. И вычисления церкви, главное. И вот на фоне этого страшного пессимистического мироощущения приходит исихазм как, наоборот, надежда, утверждение о том, что человек может обожиться еще при жизни, если он будет правильно жить, умно молиться, посвятит свою жизнь Богу, отсюда монашество и т. д. И вот исихасты доказывают, и Плугин приводит соответствующие тексты, что они совершенно по-другому истолковали вот этот сюжет воскрешения Лазаря, что это не демонстрация чуда воскрешения для неверующих иудеев, а это совсем другой момент – это то, что Христос со своими учениками, сиречь первыми исихастами, как исихасты утверждают, обсуждает вот этот феномен. То есть главным становится общение Христа со своими учениками, сиречь первыми исихастами. Конкретно, мы можем прочесть, Плугин утверждает, что иконография рублевского «Воскрешения» при всей традиционности деталей уникальна. Он обращает внимание на новое расположение в композиции апостолов. Обычно они изображались за Христом, это можно наблюдать в тысяче других «Воскрешений». Здесь же апостолы идут навстречу Христу. Апостолы поменялись местами с иудеями. Христос в своем движении как бы наталкивается на обращенных к нему апостолов. Его вытянутая вперед правая рука словно врезается в эту группу. В то же время изображение Лазаря отходит на второй план. Божественная благодать как бы адресуется теперь только апостолам. Другое важное отличие – изображение белоснежной фигуры воскресшего Лазаря, обернутого погребальными пеленами, не на черном фоне входа в пещеру, как это делалось всегда, а на белом. Рублев написал его белым на белом. Фон пещеры, как показали исследования иконы, действительно был изначально белым или, может быть, чуть охристым. Если традиционная иконография «Воскрешения» подчеркивала факт удостоверения чуда прежде всего для неверующих иудеев («Иудеи мечутся и жестикулируют, ощупывают тело воскрешенного и затыкают носы от трупного запаха»), то Рублев переносит центр тяжести всей композиции и драматургии на взаимоотношения Христа с апостолами. Именно апостолов, а не простых иудеев, доказывает Плугин, убеждает Христос в первую очередь и поэтому именно к ним и обращается. Он цитирует: «Тогда Иисус сказал ученикам прямо: "Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы не уверовали, но пойдем к нему"». Плугин уверен, что вифанские иудеи как народ темный и неодухотворенный мало интересуют Рублева, им отведена третьестепенная роль статистов. Муж. А Христос красным, да? Розин. Вот Христос, вот здесь. Однако, изменив центр тяжести «Воскрешения», пишет Плугин, Рублев вынужден был для сохранения художественного равновесия изменить и другие элементы. Так он снижает и отодвигает на второй план старую ось и центр – Христос и Лазарь. Именно этому служит изменение фона пещеры, белое на белом уже не бросается в глаза и не приковывает к себе взор. Второе назначение этого приема – передать божественный свет славы Христа, освещающий пещеру и воскресшего, свет, одновременно физический и мистический, который заново созидает человека из тлена. В «Апологии» 1868 говорилось: «Верю и принимаю, что свет Господня Преображения на Фаворе есть несозданный и вечный, что он есть безначальное и вечное божество, физический луч, существенная и божественная энергия, осияние, блеск и красота божественного слова». То есть тут еще есть один момент. Если раньше, до Рублева, всегда подчеркивали, как говорится, несоизмеримость Бога и человека и рисовали все это в такой как будто в 6 22.08 Розин В.М. ночи, в молнии, то, наоборот, у Рублева все это охвачено таким золотистым сиянием. Что, с точки зрения Плугина, есть особый прием, как раз позволяющий рассматривать Христа с точки зрения еще исихастской концепции фаворского света. Но это уже детали, это не столь важно. Так вот все это хорошо ложится вроде бы в схему Георгия Петровича. Вот есть автор, он создает текст, этот текст понимается и не понимается, то есть идет коммуникация. Дальше Плугин приходит и должен воссоздать ситуацию понимания, то есть он создает действительно некую структуру «текст – ситуация». Но обратите внимание, мы здесь совершенно не можем ответить, а почему именно Рублев создал именно такую реконструкцию, почему именно такую структуру. Это становится понятным, если мы начинаем обсуждать, что же сделал дальше Рублев. А он, оказывается, обратился к культурологи, он вписал всю эту ситуацию в культурную ситуацию конца XIV – XV века. Он доказывает, что Рублев был исихаст, что Рублев как исихаст реализовал исихастскую доктрину и т. д. То есть понять конкретно эту структуру можно, если только мы привлечем добавочные вещи, то есть если мы, на мой взгляд, начнем анализировать собственно мышление Плугина. Потому что мышление Плугина, конечно, определялось вот этой ситуацией деятельности, да, и это укладывается в то, о чем говорит Георгий Петрович, но этого было недостаточно. Если мы хотим понять, как эта структура возникла, мы должны реконструировать именно мышление Плугина. И, собственно говоря, Плугин показывает, что Рублев, создавая фреску «Воскрешение Лазаря», нарушает канон и создал совершенно непонятную композицию. А вот воссоздает он подлинный смысл этого текста, суть которого – доказательство того, что Рублев был исихастом и иллюстрировал в этом произведении исихастское прочтение евангельского сюжета, только обратившись, по сути дела, к культурологии и к теории творчества. И на основе этого он и смог создать эту структуру. Теперь еще один момент, прежде чем я поговорю о мышлении Плугина. Я еще раз вернусь к проблеме моего самоопределения при таком анализе. Ведь, смотрите, тут очень интересная ситуация, потому что, если здесь использовать теорию деятельности, тут множество позиций и множество персонажей, и возникает вопрос, что является целым. Вот я для того, чтобы пояснить, зарисую эту ситуацию. Вот смотрите, как ситуация у нас. Вот есть Рублев. (Рисует.) Рублев создает этот текст. Но, обратите внимание, когда я говорю «текст», на самом деле это фреска «Воскрешение Лазаря», но ее можно рассматривать, если мы рассматриваем коммуникацию, то мы можем ее трактовать как текст. Дальше есть художники, которые, как показывает Плугин, поняли или не поняли его, то есть это не один, а много художников. И потом к этому сюда же подключаются искусствоведы, которые тоже начинают обсуждать эту ситуацию. И вот приходит Плугин, вот Плугин у нас, который начинает обсуждать всю эту ситуацию и одновременно вступает в полемику как с художниками, так и с искусствоведами. Он говорит, что одни искусствоведы не заметили непонятность, другие заметили, но не придали этому значения. А с художниками он, по сути, полемизирует, потому что он же ведь отказывается рассматривать вот этот текст как художественный, а он его начинает рассматривать как, по сути, идеологический текст. И вот прихожу еще я, Розин приходит сюда и начинает тоже всю эту ситуацию анализировать. И здесь я хочу обратить внимание, что здесь является целым, вот откуда надо стартовать. На мой взгляд, целое задает моя методологическая позиция и проблема, а не Плугина. Если Плугин выявляет подлинный смысл текста Рублева, то я пытаюсь понять особенности гуманитарного мышления и науки, то есть решаю свою методологическую задачу. А в чем она состоит? Именно в этот период, когда я приступил к анализу вот этого текста, я обсуждал вопрос, чем гуманитарная наука отличается от естественной науки, в чем особенность гуманитарного мышления. Я имел дело с различными утверждениями по поводу 7 22.08 Розин В.М. специфики гуманитарной науки, начиная от Дильтея, кончая Бахтиным, а они очень много чего наговорили про гуманитарную науку, гуманитарное мышление и специфику. Но эти характеристики для меня не собирались в одно целое. То есть в этом смысле я имел тоже проблемное поле. И когда я анализировал Плугина, то я брал Плугина в том числе как человека, который демонстрирует гуманитарное мышление, и мне очень важно было понять, каким образом он действует, чтобы через этот анализ понять и решить свою методологическую задачу. То есть целое задает, мне кажется, моя методологическая позиция и проблема, а вовсе не Плугина, через вот эту проблематизацию. А в чем же здесь особенность? Какой тут должен быть прием? Как схватить, собственно говоря, этот предмет с точки зрения смысла? Так вот я в конце концов, когда продумывал эту ситуацию, решил, что реконструкция смысла – это методологический анализ деятельности и мышления дисциплинария (в данном случае Плугина), который выявляет и конституирует смысл. Вот что для меня стало важным. Значит, методолог должен брать не просто какое-то мышление, а он должен брать то мышление, ту деятельность, того человека, который выявляет и конституирует смысл. И вот это было для меня важно. Поэтому я и брал, например, Плугина. Вот Плугин занимается тем, что он пытается положить смысл, реконструировать смысл и т. д. Дальше. Для меня смысл выступал как совместный продукт культуры (когда я говорю «культуры», то это и история, и социальность), личности и деятельности. Это еще одна моя позиция. И еще один момент. Как я уже говорил, выявление смысла предполагает реконструкцию мышления, то есть дискурсивных практик, норм и направляющих конструкций, концепций мышления. То, что я говорил выше о мышлении. Вот эта ситуация была для меня как раз та, с которой я и стартовал. И еще один момент. Я сейчас извиняюсь, я, может быть, немножко сбивчиво говорю, но просто сложный материал, и вот я пытаюсь его четче сказать. Так вот реконструкция смысла… Еще один момент, я обращаю внимание, когда я обсуждаю вопрос, что является целым. Вот смотрите, реконструкция смысла – это ситуация коммуникации прежде всего, понимания и общения. Вот для чего мы смысл реконструируем? Когда мы хотим понять и когда мы, по сути дела, общаемся, понимая(?). А вот методологическая реконструкция – это ситуация не столько коммуникации, хотя там есть и элементы коммуникации, сколько развития. То есть когда я вел свой анализ и когда я говорю о целом, то для меня главным являлась ситуация, связанная с развитием мышления, конкретно в данном случае через новые представления о гуманитарной науке. Поскольку я обсуждаю особенность разных типов наук, я обсуждал особенности гуманитарной науки, то для меня новые знания о гуманитарной науке являются тем продвижением, которое обеспечивает развитие науки. Так вот, вот здесь очень четко видно различие позиций. Целое задается методологической позицией, это установка на развитие. А когда речь идет о реконструкции смысла, например, Плугин этим занимается, то речь идет прежде всего о понимании и общении. То есть это ситуация коммуникации. И вот дальше мы, соответственно, можем перейти уже к анализу дискурса Плугина. В чем особенность дискурса Плугина, как я показываю вот в этой реконструкции? Сам дискурс Плугина состоит из двух частей. Сначала Плугин конструирует ситуацию непонимания текста Рублева, при этом он полемизирует по поводу этого с другими искусствоведами и с художниками. А потом Плугин анализирует творчество Рублева, вписывает его в культуру России того времени и показывает, что Рублев был исихастом, взял исихастское прочтение евангельского сюжета и реализовал его. И в результате Рублеву пришлось нарушить канон, ввести в композицию текста новые элементы. По форме и жанру религиозное и христианское произведение, а фактически эзотерический текст. 8 22.08 Розин В.М. Значит, смотрите, по сути, первый заход, который я здесь сделал, он состоял из того, что я в каком-то смысле расписал процесс мышления. И он, кстати, оказывался очень двусоставным. Сначала это действительно анализ текстов, и Бахтин всегда так и говорит, что вот особенность гуманитарного мышления состоит в том, что мы имеем дело с уникальными текстами, за которыми стоит личность. А дальше действительно вторая часть связана с тем, что здесь, по сути дела, анализируется культура, творчество художника в культуре или идеолога в культуре. И такой ход позволяет объяснить дальше особенности композиции. Теперь второй заход, который был, – это уже не процессуальное описание мышления, а это как бы попытка рассмотреть этот дискурс с методологической точки зрения. А это что значит? Уже в предметах методологии, используя специальные методологические представления и понятия. И вот что я здесь постарался, во-первых, показать. Что с методологической точки зрения, в первой части своей работы Плугин конституирует жизненную познавательную позицию, а также намечает стратегию дальнейшего исследования. Поясню. Вот смотрите, он анализирует текст, показывает, что он совершенно непонятен. А ведь дальше он мог остаться на этом уровне, тогда бы он был просто искусствоведом. А он нет, он говорит: а дальше я попытаюсь вот эту непонятность объяснить за счет специального культурологического исследования, за счет специального исследования творчества. Вот сама эта установка – от непонимания перейти к исследованию, перейти к исследованию культуры, перейти к исследованию личности и творчества… Ведь на самом деле он представляет свою методологическую установку, это как бы план будущей работы. Методология всегда реализует такое двухслойное(?) – планирование, проектирование мысли, а затем попытка реализовать этот план и эту мысль. И вот Плугин, он, с одной стороны, намечает как бы стратегию дальнейшего исследования: я буду разрешать ситуацию непонимания через исследование – исследование культуры, исследование личности и т. д. Это один момент. Но есть другой момент. Одновременно Плугин ведь конституирует жизненную познавательную ситуацию. Почему? Как-то у меня был студент, который учился у Плугина. Я говорю: «А Плугин сам-то верующий человек?» А студент мне говорит: «Он, похоже, исихаст». Вот обратите внимание, Плугин не просто реализует эту стратегию, и она у него неслучайно, неслучайно Рублев у Плугина получился исихастом. По сути, никаких особенных свидетельств о том, что Рублев был исихастом, не существует. Известно только, что он, как написано в летописях, «был зело умен и после сорока лет принял монашество». Вот, может быть, монашество – единственное указание. Но не более того. Может быть, он и не был исихастом. Но Плугин реконструирует его как исихаста и пытается косвенными свидетельствами доказать, что он был исихастом. Почему? А потому что Плугин реализует свои ценности, жизненные, витальные ценности. Он сам – исихастски ориентированный ученый, мыслитель, и для него показать то, что Рублев был исихаст, является также подтверждением реализации его жизненной позиции. В этом смысле он конституирует свою жизненную позицию. Он предоставляет голос Рублеву, но особый голос, который дает возможность и самому Плугину продолжать жить. Но одновременно, если это было так, то это голос, впервые предоставленный Рублеву. Итак, одновременно двойная ситуация: конституирование жизненной и познавательной позиции, а также конституирование стратегии исследования, то есть чисто методологическая вещь. Дальше. Во второй части работы я здесь прибегаю к совсем другому уже – я начинаю рассматривать дискурс Рублева как построение идеального объекта. Это тоже методологическое понятие. Если вы читаете работы Георгия Петровича и не только, вообще методологические работы по методологии науки, то вы видите, что там представление об идеальном объекте является очень важным. Именно можно показать… А что значит представление об идеальных объектах? То есть ученый постигает 9 22.08 Розин В.М. действительность путем конструирования идеальных объектов. Это показал уже Кант. Он говорил, что революция была совершена тогда, когда поняли, что ученый не извлекает свойства из треугольника, а приписывает свойства треугольнику. Он говорит, например, «линия не имеет толщины» или «все радиусы в круге равны». Это именно, с точки зрения Канта, конструирование объекта. Ну а потом в науковедении это получило название идеального объекта. Так вот, смотрите, во второй части своего дискурса Плугин, по сути, конструирует Рублева как идеальный объект. Что это значит? Он ему начинает приписывать некие характеристики априорно как бы. Он говорит: Рублев исихаст. Первая характеристика. Дальше: Рублев заимствует из культуры исихастское прочтение евангельского сюжета. Что неизвестно, так это или нет. Дальше. «Это диктует, – говорит Плугин, – другую композицию произведения». И так далее. То есть в этом смысле я использую представление о науке, об идеальных объектах, как это развивалось в рамках и даже нашего методологического движения. Ну и не только нашего, в рамках методологии науки. «Рублев в культуре России того времени реализует исихастское мироощущение в ответ на эсхатологические переживания». И так далее, и так далее. И за счет вот такого конструирования становится понятым произведение во всех его, по сути дела, особенностях. А новое прочтение открывает очень интересную перспективу. И здесь я еще один момент использую. Мышление, если оно хорошее мышление, оно всегда создает возможность следующего шага в мышлении, оно позволяет преодолеть старую мысль и, по сути дела, открывает перспективу для новой проблематики и новой мысли. Так вот такое прочтение, которое создает Плугин, открывает интересную перспективу, во-первых, анализа других произведений Рублева и искусства, к чему Плугин приступает в этой работе. А во-вторых, совершенно новую перспективу понимания личности и творчества, потому что становится понятным, что художник может быть только на поверхности художник, а на самом деле он может быть идеологом, и он на самом деле реализовывает какую-то культурную программу. Это, конечно, очень перспективно и интересно. Вот если обобщить особенности методологического дискурса, то я бы сказал так, что он строится в рамках методологии с ограниченной ответственностью, использующей подходы и методы культурологии и гуманитарных наук. Когда я говорю про методологию с ограниченной ответственностью, я имею в виду свой вариант методологии, который я развивал, ориентируясь на использование представлений культурологии, гуманитарных наук, но и теории деятельности. Я никогда не отказывался от использования теоретикодеятельностных представлений. В данном случае основной методологический дискурс – это реконструкция мышления, которая конституирует смысл. И это такая реконструкция, которая обусловлена действием культуры и творчеством личности. А сама эта реконструкции предполагает использование методологических понятий, средств и стратегий, представление об идеальных объектах, о проблеме, о самой реконструкции и т. д. И еще раз подчеркну, что поскольку целым является все-таки методологическая работа, то такая реконструкция опирается, конечно, на анализ не только Плугина, но также я использовал реконструкции Бахтина, Бурцева(?) и в том числе рефлексию собственных работ. Вот я мог бы указать на свою работу «Две жизни Александра Сергеевича Пушкина», которую я строил специально как такой образец методологической работы. А что же в таком случае здесь является смыслом? Я же должен ответить и на этот вопрос, что является смыслом. Но когда я говорю, что является смыслом не вообще, а с точки зрения того феномена, с которым я имел дело, имея в виду гуманитарную работу, гуманитарные реконструкции смысла – раз, и той стратегии, которую я реализую, не смысла вообще. Так вот если иметь в виду этот контекст, то для меня смысл – это четыре момента. Во-первых, смысл – это результат реконструкции смысла. Раз. Но это, с одной стороны, 10 22.08 Розин В.М. тавтологично, а с другой стороны – нет, потому что методолог и должен брать мышление и деятельность, которые занимаются полаганием, обнаружением и использованием смысла. Второй момент – это всегда некоторая концепция смысла, включающая два момента – методологическую установку и установку на определенную реальность. Поясню. Вот смотрите, я говорил, что когда Плугин приступал к своему исследованию, то у него, с одной стороны, была работа, связанная с конституированием стратегии самого исследования, значит, методологическая установка. А с другой стороны, ведь у него действительно была еще такая установка на то, что он это сделает в рамках культурологии, в рамках теории творчества. То есть у него была установка на определенную реальность – реальность культуры, реальность личности, реальность творчества личности, реальность идеологической работы. То есть вот это я называю концепцией смысла. С этой точки зрения, характеристикой смысла является концепция смысла. Третий момент. Это все-таки некая способность (ну я не знаю, как это назвать, я назвал это в кавычках «способность») самой реконструкции, которую я проводил. Смысл кладется, обнаруживается, используется в том случае, если реконструкция позволяет собрать целое, позволяет объяснить. Если она не обладает такими способностями, то мы никогда не сможем этот самый смысл, как говорится, положить, обнаружить и работать с ним. И последнее – это трактовка результата реконструкции как обнаружения смысла. То есть истолкование в рамках исходной или уточненной реальности. Вот это то, что Георгий Петрович подчеркивал, когда он говорил, что методолог не должен впадать в натурализацию. А вот как раз когда речь идет о том, чтобы положить в смысле обнаружить, то такая натурализация необходима. Нужно результат реконструкции затем как бы объявить смыслом этого произведения. Это с точки зрения методолога всегда как бы превращенная форма, но с точки зрения самого исследователя, который работает в коммуникации, это необходимо. Он говорит: вот смысл текста в том-то. Хотя при этом он на самом деле часто может проводить довольно сложную реконструкцию, как Плугин. Вот Плугин проводит сложную реконструкцию, но если бы его спросили, в чем смысл вот этого текста, он бы сказал: вот в этом, в том, что Рублев был исихаст и он реализовал здесь исихастскую доктрину в данном случае на этом примере. Таким образом, вот четыре момента, очень важные моменты. Теперь еще один момент. Вот я рассмотрел здесь, ну, постарался рассмотреть методологическую работу на примере такой реконструкции. И это относится к первому типу, когда я говорил о том, что это реконструкция текста, смысл как смысл текста. Но вот Виктор, когда делал доклад… я имею в виду этого самого… Верховский. Вахштайна. Розин. Вахштайна. То он не занимался реконструкцией текста, он вроде бы занимался совсем другим – он брал социологию и в рамках социологии обсуждал смысл социального действия. И это, на мой взгляд, другой феномен смысла, который требует своего анализа. Я, конечно, его выполнить не могу, но просто хочу обратить внимание на некоторые моменты здесь. Во-первых, смотрите, он говорил, что и Вебер, и Шутц, они юристы. И он это несколько раз подчеркнул, что они были юристы. А что это означает? Это означает, что мы можем предположить, что для них социальность выступала всегда как правовая социальность. Кстати, российская социальность, она не правовая. Большинство конфликтов в России решаются не в рамках права. А вот западная социальность (и Вебер, и Шутц, они, по сути дела, именно это имеют в виду, когда он говорит, что они юристы) – это правовая реальность. А что значит правовая реальность? Правовая реальность предполагает два момента. Во-первых, общественный консенсус всегда. То есть, по сути дела, правовая реальность – 11 22.08 Розин В.М. это реальность, где есть разные социальные силы, разные социальные субъекты, но они как бы сходятся и принимают определенные социальные нормы, и действуют относительно согласованно. Хотя при этом может быть борьба. Вот здесь можно вспомнить очень интересный сюжет, который Берман разбирает в своей книге. А именно что в средних веках, по-моему, XI – XII век, была очень ожесточенная борьба пап и королей за власть. Каждый из них претендовал на власть в силу того, что папы, они были, как говорится, посредниками между Богом и человеком, а короли тоже претендовали на то, что они помазанники божьи. И долго шла война. Причем общество раскололось: одни поддерживали пап, другие поддерживали королей. Но в конце концов общество заставило пап и королей сесть за стол переговоров, пойти на компромисс. И этот компромисс достигался на основе канонического права, на основе которого возникало обычное право. Так вот обратите внимание, правовая реальность, она предполагает общественный консенсус. И, кстати, обратите внимание еще на один момент, это второй момент: что правовая реальность – это реальность судей, которые свободно выносят решения. А что значит свободно? Вы знаете, что западное право – прецедентное право. Вот как судья выносит, так и… Но он будет выносить решения, и тут приводились разные случаи, которые, тем не менее, должны приниматься обществом. Если они не будут приниматься обществом, то этот прецедент не будет воспроизводиться дальше. Итак, с одной стороны, эта правовая реальность предполагает общественный консенсус. С другой стороны, она предполагает вынесение судьями свободных решений, создание прецедентов. А вот когда создается прецедент, тот тут без смысла не обойтись, потому что прецедент – это значит человек должен обнаружить определенный смысл в деянии, в поступке и на основе этого понять этот поступок и объяснить его. Таким образом, действительно, получается, что если мы имеем дело с правовой социальной реальностью, то она предполагает действительно категорию смысла. Но в каком смысле? Это уже другой контекст, здесь уже используется представление о смысле, оно работает вот в этом контексте, в контексте правовой реальности, в контексте вынесения решений о поступках, в контексте понимания этих поступков, принятия их в рамке общественного консенсуса. А вот когда начинается кризис права, кризис правовой реальности, что сейчас мы видим на Западе, когда перестали работать правовые нормы, когда мы видим, что европейцы не знают, что делать с мусульманами, когда мы видим, что двойные стандарты и т. д., то тогда категория смысла оказывается в кризисе, о чем и говорил Виктор. То есть это становится понятным. Это я просто обозначил то, что вот есть другой совсем феномен, другая ситуация, она тоже требует своей реконструкции, требует своей методологической реконструкции. И таких феноменов смысла, на мой взгляд, много. И требуется их методологический анализ. А вот когда будет накоплено, на мой взгляд, достаточно большое число вот таких анализов, можно будет с основательностью обсуждать и концепцию смысла, методологическую концепцию смысла. Вот такой путь я вижу. Мне кажется, он более осторожный, но зато более надежный и эффективный. Верховский. Спасибо. Поскольку Вас нет в зале, я даже не знаю, кому дать слово первому. Давайте, Вера Леонидовна. Нетривиально начнем. Данилова. Да, * Вадима Марковича нет в зале. Вадим Маркович, мне кажется очень важным, что Вы внесли в наше рассмотрение вот этот сюжет с наличием художественных произведений и наличием тех институциональных позиций, которые объясняют всем смысл этих художественных произведений. Я имею в виду сюжет с Плугиным, с одной стороны, и, в общем-то, Ваш сюжет как человека, объясняющего и помогающего студентам понять смысл «Пира» Платона с другой стороны. Теперь такое очень вольное обращение с Вашим докладом по поводу этого материала. Вопрос такой, как Вы к этому отнесетесь. Относитесь хорошо – будет тогда дальше продолжение. 12 22.08 Розин В.М. В общем-то, Вы вполне в соответствии с традиционным сциентистским пониманием искусствоведения относите Плугина к ученым, исследователям и т. д. Но ведь понятно, что эта интерпретация не единственно возможная. Скажем, на английском языке искусствоведение относится ведь не к science, а к humanity(?). Непонятно, что в этом(?) * не наука вроде бы. И как Вы отнесетесь к такому утверждению, что вроде бы, начиная по крайней мере с начала XIX века институционализируются такие странные практики, которые занимаются тем, что пишут тексты по поводу чужих произведений и позиционируют эти тексты как изложение смысла, трактовку смысла этих произведений? Я имею в виду художественную критику, эстетическую философию, дальше там искусствоведение как одного из наследников этого дела *. Вот весь этот куст таких позиций, трактующих смысл чего-то другого. Насколько для Вас приемлемо такое *? Розин. Вполне приемлемо, естественно. Данилова. Вполне приемлемо. Тогда уже два вопроса. Во-первых, если приемлемо, что это практика, тогда мы не можем ограничиваться, говоря о том, что вот этот человек, стоящий на этой позиции, Плугин или какой-то другой, поставил своей задачей ответить на вопрос, в чем на самом деле смысл чего-то(?) другого(?). Если практика, то сразу возникает вопрос, что эти позиции делают, в каком контексте, как это делание со временем, в историческом времени изменяется. Это первый вопрос. Второй вопрос. Тогда, соответственно, особенно на Вашем примере, появляется вроде бы возможность рассматривать методологию, даже раннюю, не сциентистски, не как предметное знание определенного рода, а как практику смыслообразования вот в этом контексте. Такой неожиданный для меня контекст – методолог рядом с художественным критиком. Розин. Понятно. Я как бы принял и то, и другое. И я поясню на еще одном примере, который тоже из моих работ. Что я обнаружил в рефлексии, когда я написал свою работу «Две жизни Александра Сергеевича Пушкина»? Ведь это, с одной стороны, напоминает нам ситуацию, с которой я начал исследование. Я читал письма Александра Сергеевича Пушкина и обнаружил вдруг письмо, где он пишет своему другу следующее: «Посылаю тебе эту девушку, которую твой друг неосторожно обрюхатил. Уж ты, пожалуйста, ее прими, позаботься. А ежели будет дитя мужского пола, то не отдавай в работный дом». Ну и так далее. И кончается письмо Пушкина такой фразой: «Ей-богу, мне совестно, но тут уж не до совести». Вот когда я прочел это письмо, как-то мой хрустальный образ Александра Сергеевича рухнул. А дальше я стал читать работы пушкиноведов, где говорились еще более такие… что Пушкин был игрок, портил женщин, вообще совести у него не было… Ну я так немножко упрощаю, но вот в такой. А у меня был всегда такой хрустальный образ Александра Сергеевича. И я попал в экзистенциальную для себя ситуацию, я должен был решить, а как мне дальше с Александром Сергеевичем жить. Меня иногда студенты спрашивают: «А причем здесь… Его давно нет». Я говорю: «В культуре мы все время имеем дело больше с людьми культуры, я общаюсь с Аристотелем, Платоном, пытаюсь понять, что они сказали, задаю им вопросы и т. д., чем со своим соседом, которого я каждый день вижу, говорю "Привет!" – "Привет!" – "Как дела?" – "Все хорошо"». Так вот для меня это действительно была, как и для Цветаевой, которая писала работу «Мой Пушкин», экзистенциальная проблема, я должен был выяснить отношения с Пушкиным. Это что, теоретическая задача? Нет конечно. Это практическая ситуация, это практика моей жизни, я бы сказал. Но я, так же, как Плугин, решил решать эту ситуацию в том числе через исследование. Я решил провести гуманитарное культурологическое исследование, в ходе которого я лучше понял Пушкина и выработал отношение к нему как к человеку более адекватное, чем поверхностное, то, которое у меня было со школы. 13 22.08 Розин В.М. И я специально развернул такое исследование. Кстати, мне пришлось специально его методологию разрабатывать, потому что я решил следовать Бахтину, который говорил, что в гуманитарной науке личность нельзя трактовать как объект, тогда она замолкает и поворачивается к нам своей объектной стороной, а надо предоставить голос личности, чтобы она заговорила и нам ответила. И я решил предоставить голос Пушкину, чтобы он заговорил и отвечал мне. И пришлось для этого выстраивать целую методологию исследования, вот как сделать, чтобы Пушкин как бы заговорил и отвечал на мои вопросы. Но в результате этого исследования я получил такой довольно неожиданный для себя результат. Я понял, что в первую половину жизни (я недаром назвал это «Две жизни Александра Сергеевича»), примерно до 30-х годов, он был нормальным человеком своего времени, и то, что он делал – это были поступки не ужасные, а обычные, обыденные. А вот где-то на рубеже 29-го – 30-го годов с ним происходит духовный переворот, он пересматривает свою жизнь, он отказывается от этих ценностей, он перестает и играть в карты, и портить женщин, и т. д. Он женится, кстати, тоже. И он начинает решать те задачи, на которые ему Чаадаев указывал в том числе, который говорил, что негоже такому человеку, который является умнейшим человеком в России или национальным поэтом, вот так жить. Он начинает писать историю Пугачевского бунта, пытается повлиять на императора, правда, из этого ничего не получается. Но в результате вот такой Пушкин, которого я понял, в котором совершился духовный переворот, он меня вполне устраивал, я с ним мог продолжать жить, но уже на новых основаниях как бы. Так вот, смотрите, как интересно. В гуманитарной науке исследования и практики – это две стороны одного и того же. С одной стороны, я решал свою практическую экзистенциальную проблему – я выяснял отношения с Александром Сергеевичем. С другой стороны, я вел гуманитарное исследование. И хорошее гуманитарное исследование должно строиться так, чтобы решалась экзистенциальная проблема. Думаю, что и Плугин решал свою экзистенциальную проблему. Его проблемой было отстоять исихазм. Обратите внимание, 74-й год. Это что за время-то, вспомните. Какие исихасты вообще… Достаточно ему было сказать, что он исихаст, – его бы тут же из университета уволили. А вот через такое исследование он реализовал свою жизненную практическую позицию. И в этом смысле, я говорю, особенность гуманитарных наук именно в этом: это одновременно и практика, и исследование. Но, конечно, их надо различать. Вот я в рефлексиях их четко различаю, хотя замыкаю друг на друга. И в этом смысле я вполне с Вами согласен, один из вариантов методологической работы состоит в смыслообразовании, которое, кстати, что мне важно подчеркнуть, одновременно разворачивается в плане как бы стратегии исследования, а с другой стороны – разворачивается в плане поиска и указания реальности, которая обеспечивает практическую как раз задачу, разрешение практической задачи. Данилова. Спасибо. Виктор. Очень интересный доклад. Но у меня пара вопросов, один такой дискуссионный. Первый вопрос касается исихазма. Насколько я представляю, особенность православного исихазма связана с практикой созерцания. То есть фактически, если в таких восточных терминах, это динамическая медитация. Человек непрерывно повторяет «Боже, Иисус Христос, помилуй мя, Боже, Иисус Христос, помилуй мя…» И так далее. В результате происходит остановка вербального сознания, и через некоторое время может быть переживание истекания фаворского света и т. д. То есть ты входишь в измененное состояние сознания, и тебе представляется как бы, скажем так, истина, но не в форме какой-то рефлексии, движения мышления, а в непосредственном созерцании. Поэтому мне не очень понятно, что за такое существо «исихастски ориентированный ученый», 14 22.08 Розин В.М. поскольку стиль ученого с построением каких-то мыслительных конструкций, идеальных конструкций и исихастская практика диаметрально противоположны. Это первый вопрос. Розин. Понятно. Виктор. Второй вопрос касается… Вы так немножко тут упомянули о своем критическом отношении к Бахтину. Но вот у Вас… Розин. Почему? Не критическое. Я – последователь Бахтина. Виктор. Ну, написано здесь было. Что я имею в виду? Фактически Вы говорите, что есть какое-то истинная, ну, правильная, глубокая трактовка художественного произведения, то есть реконструкция его смысла, которая там в глубине заложена. У Бахтина (идея полифонического романа) каждый персонаж имеет свою правду жизни, и в этом смысле можно говорить о восприятии одной и той же ситуации и Алешей Карамазовым, и Смердяковым, и каждый имеет свой смысл, то есть множество психологических реалий… Розин. Понятно. Виктор. Может быть, мне это близко просто как психологу. Каждый человек имеет… То есть смысл не есть какая-то правильная реконструкция, наиболее глубокая, а восприятие через отношение к тем или иным мыслимым мирам, к тем или иным смыслам(?)… Розин. Виктор, понятно. Виктор. То есть смысл не как данность самого произведения… Розин. Отвечаю, Виктор. Я со второго вопроса начну, на него мне легче отвечать. Ну да, ты прав, если имеешь в виду его полифонию. Но обрати внимание, что в «Проблемах поэтики Достоевского» (это совершенно гениальная, на мой взгляд, его вещь) ведь он все-таки дает реконструкцию, и мы можем сказать, что она достаточно однозначная. Почему? За счет идеи диалога. Вводя понятие диалога и, кстати, того же полифонического мышления, он, тем не менее, дает достаточно четкую и однозначную интерпретацию. Например, если он говорит, что слово есть диалогическое слово, то это однозначно. Если он говорит, что двойники – это, по сути, разные голоса, то это однозначно. И так далее. То есть я считаю, что именно за счет совершенно новых идеальных объектов, идеи полифонии, «я и другой», там много других полифоний, он получает возможность, парадоксально, и давать однозначную реконструкцию… Виктор. С позиции Бахтина. Розин. Да. И в то же время показывать, что тут есть разные голоса, разные позиции и т. д. Теперь я отвечаю на твой первый вопрос. Понимаешь, в чем дело, у меня есть исследования, работы, я тебе покажу их, где я показываю, что нет однозначной трактовки исихазма. Ты привел одну. Плугин дает совершенно другую трактовку исихазма, для него более важны совсем не технические моменты в исихазме, а то, что исихазм создавал новую реальность, которая позволяла человеку верить, что он при жизни может обожитсья и встреться с Христом в виде фаворского света. И Плугин именно эту интерпретацию разворачивает. Кроме того, ты же знаешь, что там была очень большая полемика по поводу того, как истолковывать эти психотехнические вещи, не является ли это соблазном и прочее. То есть есть несколько разных трактовок исихазма, и ты указал одну, а Плугин реализует совершенно другую. И еще один момент я приведу. Вот у меня есть исследование творчества Эммануила Сведенборга. Но ведь обрати внимание, как интересно… Сведенборг – крупнейший ученый начала XVIII века, шведский, его даже с Ньютоном сравнивали, он 25 лет занимается наукой инженерией, и у него есть колоссальные достижения, работы о приливах Луны и прочее, прочее. И вдруг он все бросает и начинает рассказывать, как устроены ад, небеса, Господь, человек и прочее. То есть он создает неканоническое, мистическое… нет, неканоническое христианское эзотерическое учение, но оно очень странное, обрати внимание. 15 22.08 Розин В.М. Это учение можно рассмотреть как нетрадиционную науку и как христианскую доктрину. Почему? Потому что у него сплошной параллелелизм: с одной стороны, сакральное содержание, с другой стороны, физические, психологические и социальные. Ну, например: «Любящие притягиваются друг к другу. Те, кто не любит, отталкиваются. Человек, стремящийся к Богу, светится, просветлен буквально. А человек, который любит зло, он черен лицом». И пошло, и поехало. И оказывается, что… Причем все построено в виде нормальной как бы науки, понятия выставляются. И мало того, даже ** он говорит: «Есть принцип соответствия. Что такое принцип соответствия? Есть духовная природа и духовная реальность и есть природа обычная. И они соответствую друг другу». А Павел Флоренский – то же самое. Существуют очень странные построения, которые, с одной стороны, выступают как нетрадиционная наука и строятся как наука: идеальные объекты, предмет выделяется, доказательства, дискурсы разворачиваются… Все, что в науке должно быть – все есть. А с другой стороны, это вроде духовное учение. И вот я даю такой анализ, показываю, как это возможно. Это, оказывается, возможно потому, что личность попадает сразу в два поля, смысловых в этом смысле, но не хочет себя делить. Вот большая часть людей живет по принципу двух комнат: здесь я верующий, а здесь я инженер. А есть люди, которые себя не могут разделить на две комнаты. Вот Сведенборг был верующий исходно, и для него эта реальность исходно существовала, он даже не сомневался в том, что она есть. И в то же время исходно он был по своей профессии ученый. И у него на страницах научных книг внизу такие приписки на многих страницах: «Каждый день читать Священное Писание», «Быть порядочным», «Выполнять свой долг», «Продумывать мысль Христа». То на научных книгах идут такие тексты. Вот если человек попадает в такую ситуацию, он как бы сразу живет в двух реальностях. И он не может себя разделить, он целостен в этом смысле. Вот Георгий Петрович тоже был целостной личностью, на мой взгляд, совершенно, поэтому он держал рамки, и у него был такой жесткий, четкий путь. Хотя он мог в какие-то вещи отклоняться, но в целом… Их немного, таких личностей, их значительно меньше, чем людей, которые себя просто делят по комнатам, и все. Это я пытаюсь на твой первый вопрос ответить. Верховский. Да, Петр Георгиевич. Щедровицкий. У меня будет такой достаточно длинный вопрос, но, я надеюсь, ты позволишь. Значит, можно представить себе следующую историю. Что Розин рисует картину. Ну или икону. Или, например, как сейчас принято, рисует картину «Андрей Рублев пишет икону "Воскрешение Лазаря"». Второе. В принципе, ты мог позиционироваться в том же слое, что и Плигин… Розин. Плугин. Щедровицкий. Плугин. И написать книгу про Рублева. Розин. Мог бы, да. Про Пушкина взялся же. Щедровицкий. Да. И ты демонстрируешь, что вот в твоем репертуаре есть тоже, так сказать, такой способ позиционирования и самоопределения. На схеме нарисован тот Розин, который интерпретирует Плугина, который интерпретирует Рублева и т. д. Вообще такой жанр тоже есть. И понятно, что то ли это такой особый способ нахождения в одном уровне с Плугиным… Ну, способ, форма. То есть уровень тот же, но способ нахождения на этом уровне – через рефлексию одного из тех, кто находится в этом уровне. То ли это нахождение действительно в каком-то следующем слое, и что это за слой – конечно, возникает целый ряд вопросов. Но одна позиция здесь не нарисована – это Розин со звездочкой, который рассказывает на всем этом материале о том, что такое смысл, и строит соответствующую методологическую конструкцию. То есть это не только позиция со звездочкой, но это еще и какая-то мыслительная позиция следующего порядка. 16 22.08 Розин В.М. И у меня возникает вопрос, вопрос из зала: а как это ты дошел до жизни такой? Потому что, вообще-то, я бы сказал, что и с социальной точки зрения, с точки зрения социологии знания, и, возможно, даже с точки зрения эффективности развертывания того или иного из нижележащих уровней, гораздо эффективнее пребывать в нем, чем в его рефлексии. И в этом смысле некая значительная интерпретация привлекает к себе гораздо больший потенциал рефлексии, оценки, комментирования и т. д., который, возможно, создает гораздо более развитые схемы, чем саморефлексия, которая по определению вызывает опасения в партийности(?). Розин. Да, замечательный вопрос. Щедровицкий. И в этом смысле я хочу понять… Это как такой исторически доставшийся багаж, от которого, в общем, очень хочется регулярно избавиться? Либо это действительно создает какое-то новое качество? Но если да, то какое? Розин. Очень интересный вопрос и очень действительно важный, и, я бы сказал, жизненный для меня. Я отвечаю так. Тут было по меньшей мере две – три причины. Первая причина – это то, что как раз оставаться на нижних слоях, как ты говоришь, сегодня практически невозможно. Мы имеем дело с ситуацией вообще-то почти уже драматической. А именно: выходят люди, начинают говорить, их никто не понимает, каждый говорит свое, и вот это распадение коммуникации, их локализация достигает уже отдельного человека. Сейчас уже, если человек выходит и начинает рассказывать совершенно индивидуальную, уникальную, но свою личную жизненную доктрину, никто не удивляется. И особенно никто и не пытается уже опровергнуть. То есть уровень непонимания, уровень вот такого автономного дискурса достиг уже, как говорится, своего дна, я считаю. И люди это начинают чувствовать. То есть, на мой взгляд, первый момент очень важный – это кризис коммуникации, кризис норм мышления, отсутствие этих норм, совершенно свободное порождение знаний. И я просто наблюдаю на разных конференциях, это уже, как говорится, ситуация почти болезненная, вообще это уже очень глубокий кризис. Это первое. Второй момент – это проблема ответственности методолога. Дело все в том, что в своей жизни я все больше и больше сталкиваюсь с ситуацией, когда я понимаю, что ну вот я методолог, я что-то там людям говорю, советую или вместе с ними работаю, но они у меня периодически спрашивают: «А почему мы должны именно так, как Вы говорите, мыслить? Вы-то сами правильно все это делаете? А где у Вас это основание?» Если вы посмотрите поздние работы Георгия Петровича, то его эта проблема очень волновала, и он пытался как-то показать, что его дискурс действительно более адекватный, более эффективный, более правильный. И в работе, которую фонд издал, это «Исследования и схемы в ММК», я как раз большой раздел посвятил показу того, как Георгий Петрович пытался вот это продемонстрировать. Вот проблема ответственности методолога. Если методолог берется говорить другому, как строится мысль, как правильно мыслить, как более эффективно мыслить, то он должен быть сам уверен, что то, что он делает, это действительно так, что это действительно эффективно, что при этом он сам не просто реализует какую-то традицию *. Поэтому для меня с какого-то момента стала очень важна вот эта тема – тема самоконтроля, саморегулирования, обсуждение вопроса о том, на основе чего я могу проверять свои ходы, свои правила и т. д. И мне кажется, что сегодня в культуре вот эта ситуация очень важная, и к ней постепенно выходят с разных сторон. Кстати, эта ситуация задана(?), начинающая методологический цикл. С чего начиналась методология у Френсиса Бэкона? Он говорил: «Вот в природе есть столько запутанных путей, тропинок, это сложный лабиринт. А как правильно пройти?» И он говорил: «Для этого нужно саму мысль направить». Или как Декарт говорил: «Важен не только ум, а важно правильно его применять». То есть мы выходим на обсуждение вопроса «А как правильно мыслить? Как правильно работать? Как это делать эффективно?» Причем уже в новой ситуации – в ситуации кооперации. Мы 17 22.08 Розин В.М. уже не можем отказаться от ситуации кооперации. И в этом смысле позиции методиста, ученого, методолога и т. д., они уже как бы существуют. Так вот одна проблема – это проблема глубокого кризиса коммуникации, в этом смысле полное непонимание друг другом людей, их локализация А вторая – это проблема ответственности методолога. И я думаю, что если мы будем обсуждать и решать эту проблему ответственности, то мы создадим более эффективные и более работающие средства, которые начнут новый цикл развития, я бы сказал так. Щедровицкий. Ну смотри, я даже, наверное, готов принять это в качестве ответа на первую часть моего вопроса, то есть как ты дошел до жизни такой. Но, с другой стороны, я бы хотел и для всех, и как бы обращаясь к тебе как к докладчику и к одному из отцов-основателей уже для нас… Розин. Ну понятно. Щедровицкий. …поколенчески системомыследеятельностной методологии в том или ином из его аспектов. Хотел бы задать такой довольно резкий вопрос. Был Розин, который анализировал «Начала» Евклида… Розин. Да. Щедровицкий. Была проделана огромная работа, она заняла много лет, был написан цикл статей. И если бы ты жил не в Советском Союзе, а в какой-нибудь другой стране, то, наверное, была бы книжка, которая систематизировала бы результаты этой работы, она бы стояла на полке, и все собравшиеся на каком-то научном собрании знали бы, что Розин – это человек, который в ранний период своего развития написал вот такую фундаментальную работу историко-научного плана, в которой были выделены паттерны мыслительной работы вот этого периода. Теперь… У тебя есть определенные работы, грубо говоря, вот в этом втором слое. К ним можно по-разному относиться, но ты их пишешь, ты их продвигаешь, ты работаешь вот в этом слое культурологическом или где-то искусствоведческом, где-то в области философии… Розин. Науки… Щедровицкий. …науки и искусства и т. д. и т. п. Розин. Философии техники и прочее. Щедровицкий. И в этом плане кесарю кесарево. То есть Вадиму Марковичу Розину позволительно делать некие суждения о методе, проводить методологическую рефлексию и даже давать какие-то методологические рекомендации. Но ведь ты прекрасно понимаешь, что в зале сидят люди, 99% из которых никакой подобной работы в своей жизни не делали, второе – скорее всего никогда не сделают, потому что у них уже не тот возраст, чтобы вообще начать что-нибудь делать, это надо начинать где-то с пяти лет, чтобы к двадцати что-то сделать. А в-третьих, они из всего того, что говоришь ты, вылавливают только этот верхний слой. После этого выходят из этого зала и идут в какой-нибудь соседний, где сидят, как в том анекдоте про то, как выдавал замуж свою дочку человек маленького роста… Они начинают говорить «мы – методологи» и впаривать какую-то ахинею, частично заимствованную из методологической рефлексии тех, у кого есть реальный методологический опыт и опыт предметной работы. И это еще закрепляется, почему я так резко отреагировал, в оппозиции методолога и кого-то еще. Вот не кажется ли тебе, что надо просто наконец занять позицию, что никаких методологов нет? Ну просто нет их как таковых. Есть люди, которые в своей индивидуальной творческой истории получают с какого-то момента право говорить что-то о своей или вообще об общей методологии. Декарт параллельно с рассуждением о методе вообще создал еще несколько наук, ну или во всяком случае создал несколько прототипов научного рассуждения. И потому от него послушать про методологию, которую, кстати, он считал у себя очень плохой, ну, можно. 18 22.08 Розин В.М. Вот, честно говоря, это вторая сторона моего вопроса, так сказать, о кванторе существования вот этой верхней позиции, когда она перестает быть рефлексивной, а претендует на то, что она является самостоятельной позицией в… Вот непонятно в чем уже. Как только она вывалилась из траектории развития человека, у которого есть и методологическая рефлексия, и предметная работа, и определенный статус в этой предметной работе, достигнутый не столько рефлексией, сколько толстой задницей, как в известной книжке Варвары(?) *. Вот не происходит ли здесь какой-то подмены? Розин. Во-первых, конечно, вопрос очень такой интересный, и на него не так просто ответить. Вообще не знаю, отвечу ли я на него. Но я начну вот с чего. Я начну действительно со своей сначала позиции. Меня периодически куда-то приглашают, в какие-то новые дисциплинарные области. Например, так было с правом. Людмила Карнозова, которая работала тогда в Правовом управлении при Президенте, и там была очень интересная группа, которая восстанавливала суд присяжных, она меня попросила принять участие в этой работе именно как методолога, я подключился. Но у меня была какая установка, которую я в жизни всегда реализую… Я считаю, что я могу что-то в такой области, как право, говорить (а я до этого правом никогда в жизни не занимался) только после того, как я вообще стану нормальным, скажем, специалистом, теоретиком. Я пять лет, не меньше, читал работы по праву, по философии права и т. д. То есть я сначала просто осваивал эту область как нормальный как бы специалист этой области. И вот только после того, через пять лет примерно, я уже начал что-то там как методолог обсуждать. И так каждый раз. Я каждый раз затрачивал на вхождение в некую область 3–4–5 лет. И не считал возможным выступать как методолог до тех пор, пока я не становился человеком… И, кстати, эта стратегия позволила мне всегда в любой области, в которой я выступаю, пишу… Мне ни разу никто не предъявил претензий по поводу непрофессионализма. Более того, я за счет этого могу работать в этих областях действительно на втором этом плане. То есть у меня есть психологическая концепция, у меня есть исследования по истории права и т. д., и они нормально функционируют. Вот мне рассказывали историю, что в МГУ было совещание для аспирантов, и один из аспирантов спросил: «А вот какая литература есть?» Этот человек сказал: «К сожалению, Розин пишет по философии права, а больше у нас почти никого нет». Но это парадоксально, потому что я же вроде себя не позиционирую как философ права. Но вот именно такая стратегия и позволяет мне. Но вопрос Петра, конечно, более сложный вопрос, потому что, с одной стороны, он прав, так как такое позиционирование часто создает напряжение, конфликт и отторжение. Это я по своей работе знаю. Правда, я тоже, опять же, всегда подчеркиваю, что условием нормальной методологической работы является совместная работа со специалистом данной области и очень внимательное выслушивание его проблем. Вот проблемы должны быть общими как бы, то есть они должны быть и моими, и проблемами… Поэтому хотя многие проблемы вроде бы методологические, но их воспринимают как проблемы в области права или в области психологии и т. д. Но, тем не менее, все равно вопрос Петра остается. Почему? Потому что сейчас действительно перекраивается, перестраивается сам органон знания. И мы видим, что действительно привычные области между дисциплинами исчезают, возникают межпредметные области, межпредметные исследования, трансисследования. Возникают типы мышления, которые сразу втягивают в себя совершенно разные компоненты. И поэтому с точки зрения тенденций, может быть, действительно и не нужно это делать. Однако я по привычке как бы… Тут ведь есть еще и такой момент как возможность понимать, что ты сам делаешь, и возможность понимать границы своей работы, возможность понимать, где ты уже на самом деле с этим инструментарием не можешь 19 22.08 Розин В.М. работать. И вот тут приходится формулировать свой предмет, свою дисциплину, свою позицию. Вот единственное, что я могу сказать. Муж. Честно говоря, Петр Георгиевич, это не ответ. Щедровицкий. Да, я знаю. Но я хочу еще, чтобы * почувствовал(?)… Муж. И этот ответ – не утешение(?). Розин. Я честно постарался ответить, как я вижу ситуацию. Щедровицкий. Еще раз, Вадим Маркович, Вы знаете, я к Вам отношусь очень уважительно во всех смыслах этого слова… Розин. А я и не сомневаюсь. Щедровицкий. Но я считаю, что ситуация действительно носит проблемный характер… Розин. Конечно. Щедровицкий. И по отношению к некому новому, вот тому самому седьмому поколению, о котором я говорил в начале, нам, нашим поколениям, уже придется занять какую-то более жесткую позицию. Иначе мы получим цветение, так сказать, такого бескультурного… Ну, я себя считаю бескультурным человеком, как минимум потому, что я не знаю греческого и латыни. Розин. Но ты не можешь их выучить. Щедровицкий. Ну, ты знаешь, я один раз оценил масштаб этой задачи при моем образе жизни и пришел к выводу, что это надо было делать, конечно, раньше. Розин. Понятно. Щедровицкий. То есть абстрактно это возможно… Розин. Да. Щедровицкий. Но реально это не укладывается уже в имеющийся жизненный горизонт. Розин. Да. Щедровицкий. И в этом плане я считаю, что здесь придется занять вот такую довольно жесткую позицию и, может быть, как-то трансформировать и наш дискурс. Может быть, например, подобные высокоуровневые вопросы обсуждать в гораздо более узком кругу и допускать к этому обсуждению только тех, у кого очевидно есть предметные наработки, с позиции которых они могут участвовать в подобной рефлексивной коммуникации. А нет предметных разработок – гуляй. А дальше возникает вопрос о гамбургском счете. Потому что опять при всем уважении понятно, что когда никто не пишет по философии права, а, так сказать, старики, к сожалению, уже ушли, ну или уходят, которые еще помнили, что это такое, а коммуникации с мировой литературой в этой области никакой нет, то… Ну да, а что еще есть на русском языке? Но если мы втащим в ситуацию русских философов права начала XX века… Розин. Кстати, была замечательная… Щедровицкий. Да, вот мы издали… Имеется в виду вот в этих философских томах, у нас там будет философия права, там Кистяковский, Новгородцев, Петражицкий… Вот ученики Петражицкого много работали в Риге, здесь был один из самых таких эффективных семинаров по философии права. Розин. Кстати, интересно, что я обнаружил – там был философ права Розин Н. какой-то. Щедровицкий. Тебе надо говорить, что это ты же, но просто псевдоним(?). Но я имею в виду что? Что когда мы поворачиваемся туда и начинаем сопоставлять даже с этой традицией, выясняется, что, конечно, потерян целый ряд важных контекстов. Розин. Да, безусловно. Щедровицкий. Поэтому весь вопрос, как ты правильно сказал, с кем ты коммуницируешь, то есть кто твои современники, с кем ты находишься в пространстве 20 22.08 Розин В.М. реальной коммуникации и по отношению к кому ты самоопределяешься. Если ты к комуто, кто вообще трех слов связать не может, так и проблемы нет. Розин. Ну что, всё, да? Пошли на ужин? Верховский. Похоже, да. Спасибо, Вадим Маркович. Розин. Пожалуйста. Верховский. Коллеги, завтра в 10 утра доклад… Щедровицкий. Да, и предупреди, что доклад может быть длинным. Верховский. Да, завтра в 10 утра Виталий Львович Махлин «Перевернутая предпосылка смысловой трансформации в современной философии гуманитарных наук». А это может действительно, как и вы все ожидаете, затянуться до часу дня. 21