Приворотное зелье

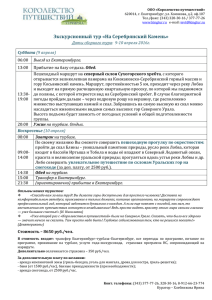

advertisement

Приворотное зелье (5 том) …Ноги же все несли и несли меня. И оказался я у того лога, по которому бойко катилась речка Лалетиха, давшая название саду, там нынче находятся турбаза и железнодорожная станция. В логу млел под солнцем и крошил сережками хоть и прореженный топорами, по все еще веселый березничек, по склонам ломаные-переломаные, верченые-переверченые старушонками горбатились боярки, густо клубился цевошник, вербы и черемуха жались к воде, затеняя собой пучки высоких и веснами дивных здесь красноталов. На припеках же царствовало лето, ярко зеленела чемерица, жеваным горохом рассыпался набравший цвет курослеп. Я начал рвать последние, непорочно белые, на невестино платье похожие ветреницы, которые и сами гляделись в природе невестами; хотел к ним добавить синих цветов касатика — ириса, сунулся к пеньям и увидел вокруг корнястого, в середке иструхше-го пня беленький омуток земляники. На одном крепеньком стерженьке сигыалыю светилась алая ягода. Я бережно оторвал ее от стебля вместе с прикипелой звездочкой. Отгрыз, выплюнул черствую звездочку. Донце ягодки было нежно, розовато, словно десна младенца, и вся она, с первым румянцем, с золотыми пупырышками на продолговатом тельце, с не налившимися еще до округлостей боками, едва ощутимым ароматом, ни на что не похожим, ни с чем не сравнимым, разве чуть-чуть с первым снегом, вся она, эта ягодка, первый подарок летнего солнца и земли, первая ласточка, которая хотя и не делает лета, но предвещает его неизменный приход, — совсем разволновала меня. Сжав едва слышную кожей, шершавенькуто ягодку в руке, сам для себя неожиданно, зашагал по тележной дороге в лес, в горы, не шел, почти бежал, дальше, выше, перевалил один лог, Другой, третий, сил во мне не убывало, дыхание не сбивалось, хотя взнималась дорога выше, круче, лес становился гуще, цветы и травы подступали ближе, пестрей, веселого птичьего грая становилось больше, солнце кружилось над самой уже моей макушкой… … Вниз, к Шалунину быку, вела узкая вытолченная в камнях, неровная тропинка. Хватаясь за кусты, за стволы старых дерев, руша землю и камни, я с трудом скатился к речке, лег на живот, попил сладкой, пронзительно-холодной воды, булькнулся в поток лицом и, утираясь рукавом суконной железнодорожной гимнастерки, осмотрел молчаливый распадок, треугольником светившийся впереди, над лесом, — там выход к Енисею, там речка Крутенькая тонким острием втыкалась в каменья и, сломавшись в них, опадала светлыми осколками в завал и, невидимая глазу, соединялась с Енисеем, даже не пошевелив его крутого здесь течения. В русле речки местами еще холодел грязный грязный лед, и ниже упавшая вода горготала под замытым навесом, капли сыпались вниз, было грязно по заплескам, тяжелые медвежьи дудки, подмаренники, чемерица, всякие разные дедюльники только еще выпрастывались из мокрети, только еще только начинали жить, по отлогам тихо и пышно цвели прострелы, дремным цветом налитая, темнела зелень стародубов, было пестро от хохлаток, мелких снеговых ветрениц и робкой завязи купальниц, как бы притормозивших ход и дающих открасоваться цвету скорому, весеннему, чтоб потом, после первоцвета, занять свое место под надежным солнцем. Катилась светлая вода у моих ног, кружила бревна, хрипела на головке боны, по-за бонами во всю ширь играл, плескался небесный свет, и было там просторно, широко, отчегото манило ступить на гладь реки, пойти по ней, по серебряной, соскользая, ахая, не зная, куда и зачем идешь, почему балуешься, охваченный веселым и жутким наваждением… ...И под быком, и под изломами скалистого берега, и сзади, и спереди, и вверху, и внизу по реке наворочено каменьев, серых, колотых, где горой, где россыпью, где в одиночку, и если б не соснячки по расщелинам, не кустарники, лезущие из каждой морщинки, не травы, не бурьян, проползший в каждую щель и щелочку, наверное, здесь было бы мрачно и жутко. Но зелень, цветы, кипенье прошлогоднего бурьяна, пыль старой полыни и таскало труп, переворачивало то вниз, то вверх лицом, и в крошеве кори, щепья и травы, вымытой с корнями, закипала ужо пена, когда пикетчик-сплавщик, из вербованных переселенцев, увиден непорядок, решил растолкать бревна, отурить их за камень, на теченье, чтоб не набило затор. Беловатые всходы, возникшие как бы из прошлогодних былок, березники, осинники, кото рые тут.- всегда отчего-то в одном и том же младенческом возрасте, рассеивают мрак, смиряют власть и давящую силу камня. Все как было — серый бык со ржавчиной па щеках; молодые осинники вроссыпь на склонах гор; цветы, травы, кусты меж каменьев и по распадкам, все так же катит и кружит воды река. Нет ни тревоги, пи горя, лишь слабый отзвук печали пощипывает сердце. Неужели привык к потере, притерпелся? Но отчего, почему меня сюда так тянуло, к Шалунину-то быку… … Внизу, под обрывистыми навесами скал, широко и вольно светился Енисей. Впереди вес дальше, выше поднимались перевалы, синими осереды-шами подпирая небесные тверди. Троп - не разгуляешься, как протоптали одну, может быть, еще пещерные люди, так одна и осталась. Я и поныне, когда еду по асфальтовой магистрали, ведущей на Дивпогорск, вроде бы угадываю признаки той дикой тропы, и все мне кажется, что большая часть дороги проложена по ней, потому что люди ходили своими ногами, тратили свою силу, оттого и выбирали пути прямее… … Гудело в коленях, одышка распирала грудь, по я карабкался вверх, хватался за кусты, срывался, обрушивая ногами лавины камней. Они катились, высекая искры из откоса, шарахались по кустам, клацали о гранитные зубья скал, взбивали вороха воды в кипупах, и вода, будто птица над гнездом, лохмато взлетала над мелколистой шарагой. Этой стороной Енисея я хаживал редко, но мне и в голову не приходило, что могу заплутать, уйти куда-то в сторону, сделать крюк. Внизу, под обрывистыми навесами скал, широко и вольно светился Енисей. Впереди вес дальше, выше поднимались перевалы, синими осереды-шами подпирая небесные тверди троп — не разгуляешься, как протоптали одну, может быть, еще пещерные люди, так одна и осталась. Я и поныне, когда еду по асфальтовой магистрали, ведущей на Дивногорск, вроде бы угадываю признаки той дикой тропы, и все мне кажется, что большая часть дороги проложена по ней, потому что люди ходили своими ногами, тратили свою силу, оттого и выбирали пути прямее... ...Солнце было ополудни, когда я очутился в просторном редкоствольном сосняке. От надкипевшей смолы в густоте хвои стояла запашистая тишина, которую сгущали застенчивые цветы заячьей капусты; белеющие кисточки брусники и папоротники, выбросившие завитки побегов, еще и мякоть мхов, очнувшихся от вечной дремы, тоненько светилась ниточками, родившимися взамен тех, что угасли, сопрели в корнях сосен, сохраняя для них влагу, питая собой ягоды брусники, робкого майника, водяники и всего, что росло здесь неторопливо в потаенной неге краснолесья. Я поднялся на самый высокий, на последний перевал перед спуском к Большой Слизневке. Скоро сосняк пропустил меж стволов солнечные полосы, мох заслонило ягоднками, лесной грушанкой, мастью похожей на гречиху, раз-другой и орляк мелькнул еще молодым, бледным крылом, да и сгустился, явились не побеги, а ветвистые папоротники, при виде и запахе которых к в самом Деле что-то всегда сдвигается в сердце, знаешь, как будет страшно, однако так заманчиво и так красиво это страшное, что уж безвольно отдаешься на волю рассказчика — делайте, чего хотите, по сил нету сопротивляться! Солнце рассыпалось встречь мне таким снопом, что зажмурился, чувствуя, как оно бродит по лицу, мягко ощупывает его, будто проверяет, свой ли человек тут бродит и какие у него намерения. Я улыбнулся солнцу и. открыл глаза. Впереди виднелись не стволы, а кроны сосен, уже растущих под обвалами скал, средь осыпей, стоков и расщелин. Ребро хребта все было в царапинах и каменьях, и от самой бровки клубилось оно кустами цепкой, разгульно растущей и цветущей белой и розовой таволги, из духоты которой упрямо выпрастывались дудки лопушистых пучек, настырная щетинилась в камнях акация и шипичник - все тут звенело поверху и понизу от пчелиных, шмелиных и осьих крыл. На исходе борового леса, хранимого вознесшимся над ним сторожевыми башнями корявым, разлапистым листвяком, было просторно, сквозно средь лиственниц, которые первыми приемлют удары ветров, бурь, молний, и оттого стоят многие с обломанными вершинами и так просторно, что меж них зеленеют густотравыс веселые кулиги. Здесь тоже были сенокосишки, и мужики порой с топорами, кольями делили их, потому как плохо в наших горных местах с сенокосными угодьями. И в таком месте, откуда сена спустить зимой сподручно лишь отчаянным мужикам на не менее отчаянных и диких конишках, считался покос удачным. Ныне тут не косят. Чапыжник да осинники трясут листом по старым покосам; кипенью золотистых цветков залиты склоны гор, забытыми кострами бездымно догорают в желтой пене курослепа дикие пионы. Ниже по склону в сырости кипу ков вес растет еще пестрей, и вот среди волыю растущей лесной всячины сверкнула слюдянистыми лепестками любка, редко у нас произрастающая и почти не замечаемая ребятишками, избалованными множеством цветов ярких, крупных, как бы выставляющихся напоказ друг перед другом. … Минута, другая, пробежка по гребешку скалы — и вот тайга за спиной. Впереди, открывается простор, от которого и по сей день у меня заходится сердце, хочется мне сидеть и сидеть на вершине утеса, смотреть и плакать. Пуще приворотного зелья мне эта даль и эта близь — леса, горы, перевалы, и главное — вот эта, притиснутая ими к Енисею, деревенька, издали, с высоты, такая сиротливая, такая смирная, такая заброшенная, что стоном стонать хочется от любви и жалости к ней. Я присел на край утеса, свесил ноги, стронутый мною камешек покатился вниз, из куста птицы подпрыгнула и катнулась нежившаяся на припеке серая змейка. Грозно подняв узкий поплавок головы, она струйкой стекла вниз, в каменную щель. Я испуганно подобрал ноги. Смотрю, не могу оторвать взгляд от села. Пришитое строчками поскотин и огородов к увалам, выгнувшееся полукружьем по берегу Енисея, оно стоит па ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых, потому что нет-пет да какая-нибудь изба выскочит из порядка либо задом к миру повернется, а к лесу передом, — поперечный, озорной и Расхристанный народ есть в селе, он как хотел, так и строился — ндраву его не перечь!.. …. Дальний свет, занявшийся по-за енисейскими хребтами, как-то быстро и незаметно распространился гю небу, отчетливо отчеркнулись перевалы возле Малой и Большой Слизневок. из утренней мглы начали проступать призраками заречные горы, и вот возле самого неба белесым облаком означилась и стала набухать Гремя чая, а там и Покровская гора — это уж у города и в самом городе. Я поднялся с бревна, пробежал до поскотины, перемахнул через нее, да не согрелся, было знобко шее и спине год гимнастеркой, по яснел и приближался от самой, воды грузно взявшийся и все круче, выше, решительней врезающийся в небеса Слизневский перевал, и, пока я поднимусь в его крутик по осыпям и вилючей каменной тропке, сделается мне жарко, там и солнце взойдет, осушит летнюю, недолговечную росу… …На самой верхотуре, возле прохладного, росой сверкающего сосняка, под обшкрябагшыми ветром и бурями лиственницами, я непременно присяду передохнуть, постараюсь вдосталь насмотреться на село, озаренное восходящим солнцем, и еще раз достану взглядом то место за лесами дивными, за горами высокими, где разгибаются и уходя1!' в поднебесье расщелины двух могучих рек, раскрываясь мохнатым глухариным крылом, в котором не счесть перьев и перышек - «Там летела пава через сини моря, уронила пава с крыла перышко...» Я много раз, с разных мест смотрел туда, где сливаются Енисей и Мама, стараясь преодолеть взглядом или хотя бы мысленно молчаливую, конца не имеющую даль, и всегда мне казалось, да и сейчас кажется, что там, за той далью, находится неведомая мне, чудесная страна, в которой, я знаю теперь, мне никогда не бывать, но которая так всегда манила и манит, что я иной раз путаю явь со сном, потому что неведомая страна с детства обворожила меня, вечный ее зон бродит в моей крови, тревожит сердце, тело, и пока я жив, пока работает память, тоска по этой не достигнутой мною стране — каждодневно, каждоминутно будет со мной…