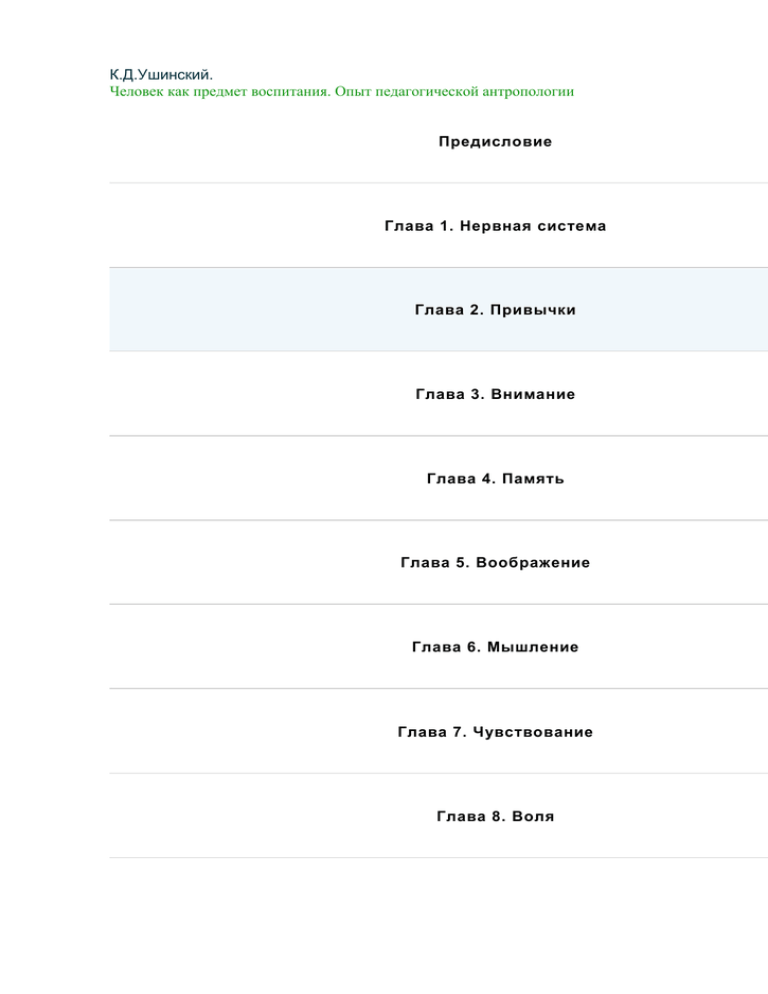

Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической

advertisement