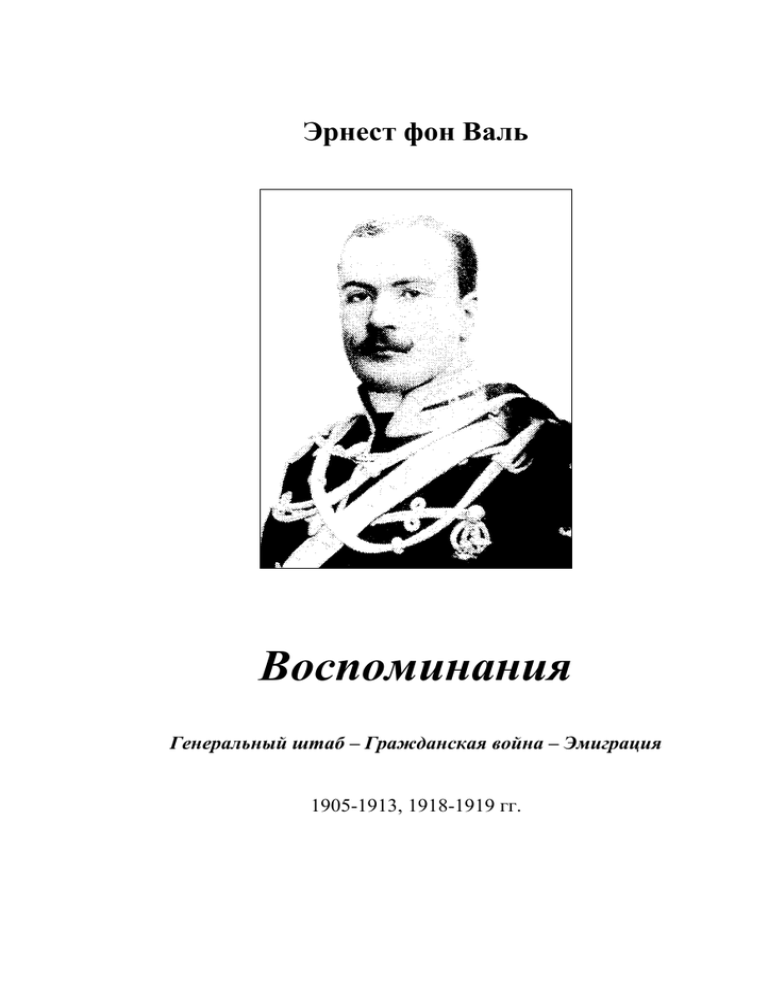

Генерал, граф Эрнест фон Валь (1878 – 1949)

advertisement