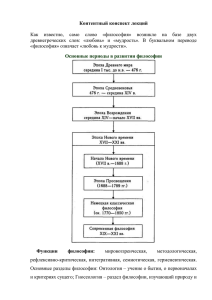

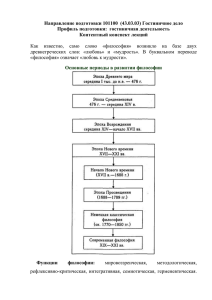

Философия культуры - Сетевое сообщество "РОССИЙСКАЯ

advertisement