Оттепель О. Бокеев

advertisement

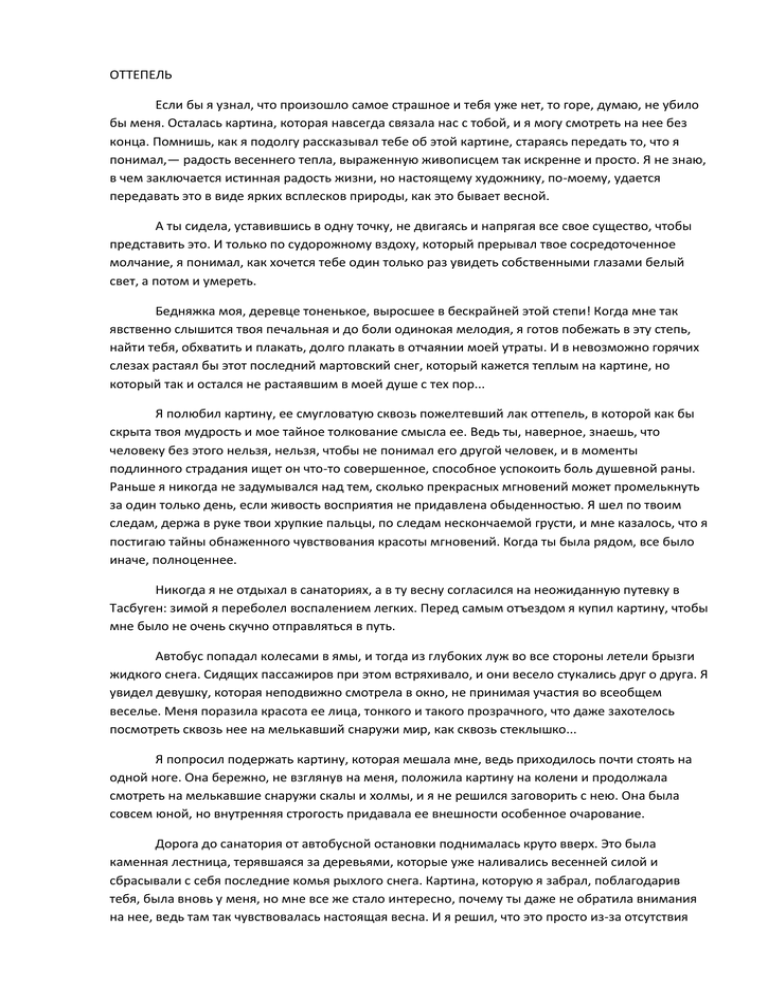

ОТТЕПЕЛЬ Если бы я узнал, что произошло самое страшное и тебя уже нет, то горе, думаю, не убило бы меня. Осталась картина, которая навсегда связала нас с тобой, и я могу смотреть на нее без конца. Помнишь, как я подолгу рассказывал тебе об этой картине, стараясь передать то, что я понимал,— радость весеннего тепла, выраженную живописцем так искренне и просто. Я не знаю, в чем заключается истинная радость жизни, но настоящему художнику, по-моему, удается передавать это в виде ярких всплесков природы, как это бывает весной. А ты сидела, уставившись в одну точку, не двигаясь и напрягая все свое существо, чтобы представить это. И только по судорожному вздоху, который прерывал твое сосредоточенное молчание, я понимал, как хочется тебе один только раз увидеть собственными глазами белый свет, а потом и умереть. Бедняжка моя, деревце тоненькое, выросшее в бескрайней этой степи! Когда мне так явственно слышится твоя печальная и до боли одинокая мелодия, я готов побежать в эту степь, найти тебя, обхватить и плакать, долго плакать в отчаянии моей утраты. И в невозможно горячих слезах растаял бы этот последний мартовский снег, который кажется теплым на картине, но который так и остался не растаявшим в моей душе с тех пор... Я полюбил картину, ее смугловатую сквозь пожелтевший лак оттепель, в которой как бы скрыта твоя мудрость и мое тайное толкование смысла ее. Ведь ты, наверное, знаешь, что человеку без этого нельзя, нельзя, чтобы не понимал его другой человек, и в моменты подлинного страдания ищет он что-то совершенное, способное успокоить боль душевной раны. Раньше я никогда не задумывался над тем, сколько прекрасных мгновений может промелькнуть за один только день, если живость восприятия не придавлена обыденностью. Я шел по твоим следам, держа в руке твои хрупкие пальцы, по следам нескончаемой грусти, и мне казалось, что я постигаю тайны обнаженного чувствования красоты мгновений. Когда ты была рядом, все было иначе, полноценнее. Никогда я не отдыхал в санаториях, а в ту весну согласился на неожиданную путевку в Тасбуген: зимой я переболел воспалением легких. Перед самым отъездом я купил картину, чтобы мне было не очень скучно отправляться в путь. Автобус попадал колесами в ямы, и тогда из глубоких луж во все стороны летели брызги жидкого снега. Сидящих пассажиров при этом встряхивало, и они весело стукались друг о друга. Я увидел девушку, которая неподвижно смотрела в окно, не принимая участия во всеобщем веселье. Меня поразила красота ее лица, тонкого и такого прозрачного, что даже захотелось посмотреть сквозь нее на мелькавший снаружи мир, как сквозь стеклышко... Я попросил подержать картину, которая мешала мне, ведь приходилось почти стоять на одной ноге. Она бережно, не взглянув на меня, положила картину на колени и продолжала смотреть на мелькавшие снаружи скалы и холмы, и я не решился заговорить с нею. Она была совсем юной, но внутренняя строгость придавала ее внешности особенное очарование. Дорога до санатория от автобусной остановки поднималась круто вверх. Это была каменная лестница, терявшаяся за деревьями, которые уже наливались весенней силой и сбрасывали с себя последние комья рыхлого снега. Картина, которую я забрал, поблагодарив тебя, была вновь у меня, но мне все же стало интересно, почему ты даже не обратила внимания на нее, ведь там так чувствовалась настоящая весна. И я решил, что это просто из-за отсутствия какого бы то ни было кокетства, которое мне всегда было неприятно в девушках. От этой мысли я как-то глупо повеселел и стал подниматься за тобой по лестнице, обдумывая свою первую фразу. Ты шла очень медленно, словно хотела дать почувствовать ногам каждую ступеньку. Стараясь пропустить меня вперед, ты остановилась. — Извините, я вот хотел спросить, как вам понравилась картина? Здесь, кажется, такой же весенний дух, и снег размяк так же, только что под ногами не хлюпает, правда? Тут огромный ком снега сорвался с ветки и лопнул позади тебя на дороге, и ты вздрогнула. Я смотрел тебе в лицо, улыбаясь, радуясь своей смелости, достойной джигита, и солнцу, и разговору с тобой, но ты оставалась серьезной и, немного помедлив, сказала: — Я не видела... — Понимаю... я кажусь вам навязчивым, и вы не хотите со мной разговаривать, не так ли? Тут ты странно повела в сторону глазами, и щеки твои слегка побледнели. Мне стало немного не по себе от твоих безжизненно красивых глаз. — Я слепая, агай. На секунду я потерял способность что-либо чувствовать. Выпавшая из рук картина ударила по ногам, и я быстро наклонился за ней. — Не выпачкали? Сыро очень. — Ничего, все в порядке, идемте. Не спеша мы поднимались дальше, и я временами не верил и робко смотрел на тебя, но ты была спокойна и не глядела по сторонам. — Как тебя зовут? ...Тебя зовут Жанар. Когда ты произнесла свое имя, у меня что-то дрогнуло внутри. Твой голос... Потом я терялся в его звуках, что напоминали мне бегущие струи флейты, завораживающие своей нежной прелестью. Я думал тогда, что это колдовство никогда не кончится для меня, как не кончится удивление мое богатством души твоей, миром чистоты и покоя, Жанар. Жизнь в санатории начиналась с зарядки, на которую нас сгоняли (кроме тебя), как стаю глупых сонных кроликов, а потом всех поили лекарствами, которые, уже к концу санаторного лечения, просто так куда-нибудь запрятывались или скромно выпадали из рук по дороге на завтрак. Мы ходили почти всюду вместе, и я радовался, что тебе не приходится видеть мужских глаз, в которых было много жадного любопытства и так мало доброты. Мы не пропускали ни одного фильма, потому что ты воспринимала слова и музыку настолько хорошо, что приходилось только дивиться твоему умению слушать. Потом мы прогуливались, с хрустом проламывая ногами ледяную корочку застывшей земли; и в те безлунные темные ночи я крепко держался за твою руку, с трудом соображая, куда идти, и ни разу не споткнулся, не провалился в грязь. Это были ночи, когда ты водила меня. Днем мы любили сидеть на деревянной скамье под солнцем, которое пригревало еще слабо. Ты любила иногда вздремнуть, положив голову на мое плечо, и тогда я без утайки вглядывался тебе в лицо. Под густыми черными волосами оно казалось совсем прозрачным, и мне представлялось, что это я вижу твою чистую душу с голубыми прожилками. И во мне закипал гнев на судьбу, на природу, на того, кто искалечил юную красоту. Вдруг ты открывала глаза и спрашивала: — Вы так пристально смотрели на меня... Почему? Я не знал тогда, что тебе ответить... — Как ты увидела, Жанар? Удивительно... — Я ведь вижу чувством... Все. Иначе, наверное, я не могла бы жить. Я закрываю глаза, когда мне хочется спать, но часто я не могу заснуть. Перед глазами густой мрак, но это не как вечный сон, понимаете? Иногда этот мрак разрывается нежным сиянием, которое щекочет глаза. Вы понимаете, ага, что это за сияние? Мне кажется, вы понимаете все, что мне трудно выразить словами... — А вдруг ты ошибаешься, Жанар? — Знаете, у меня есть еще то, что я называю предчувствием, но это больше, чем просто предчувствие. Это какая-то уверенность в чем-то для меня одной понятном. В этом я не обманывалась никогда. Я слушаю твое легкое дыхание и смотрю на сомкнутые ресницы, и вдруг какой-то теплый луч пронзает меня. Это частичка твоего света передалась мне, и я с болью спрашиваю себя, что будет с тобой завтра и потом... Мне хочется крепко прижать тебя, и жалость переполняет мне душу... Но: — Вы меня не жалейте, хорошо? Я знаю, представляю, что жалость может быть в глазах, и я боюсь таких глаз! Я не люблю сострадания: оно ущербно. Ведь если бы был на свете человек, способный дать мне зрение, то сделал бы он это не из чувства жалости, а главным образом потому, что он мог бы это сделать, правда ведь? С этого момента во мне будто что-то перевернулось. Я стал учиться у тебя ясности твоей мысли, и теперь я редко в чем ошибаюсь и не лгу себе. В моем сознании отложились слова, священный смысл которых я тогда воспринял как молитву: пусть судьба избавит меня от слепоты разума и сердца, и не стыжусь я того, что молюсь иногда за тебя и себя, Жанар. Мы блуждали с тобой в неясности робкого чувства, которое, словно дитя в момент зачарованного видения, замерло, широко раскрыв глаза. Люди принимали нас за влюбленных, но разгадать всей полноты наших чувств они не могли. Для меня это было совершенно отличное от всего в мире состояние тихого, странного сна наяву. Я был старше тебя на десять лет, но был мальчишкой перед тобой. * * * Танцы по вечерам в этом санатории напоминали мне о тщете человеческих желаний, надежд и тайной горечи, которая объяснялась тем, что арена для самовыражения выглядела просто деревянной площадкой для танцев. Но люди устремлялись туда с радостью, которой и завершался обычный санаторный день. Однажды я повел туда свою девушку, и мы танцевали. Тогда я подумал, что умение отдаваться ритму мелодии и создает гармонию между танцующими. Вдруг кто-то громко произнес: «А слепая ведь недурно танцует». Состояние, в котором мы пребывали уже много дней, моментально разбилось. В моих руках было напрягшееся и скованное тело моей девушки. После этого вечера она не пришла на завтрак, и я отправился к ней по раскисшей земле, и мне было грустно, что я не смогу освободить ее от одиночества, что скоро она потеряет меня из виду и, должно быть, не от меня получит свое счастье. И хотя я понимал, что вот-вот исчезнет очарование юности, вновь вернувшейся ко мне, пока я был вместе с этой девушкой, мне нравилось сейчас быть молчаливым пленником ее. Тогда в душе моей проснулась радость, и я смутно понимал, что наконец обретаю спокойствие и верный тон наших отношений. Мы любили ходить к шалашу, на котором сохранилась шапка снега, становившаяся все меньше и меньше с каждым днем. Мы подолгу сидели на бревне перед шалашом, обняв колени руками, и молчали, понимая ценность душевного равновесия, которое соединяло и убаюкивало нас. Полуразвалившийся шалаш, вокруг ослепительно белый снег, горы, полнейшая тишина и покой — вот богатство, которым душа может утешиться. Я вспомнил озеро Караколь зеркальной чистоты, которое расположено в отрогах Алтая среди прохладных скал. Оно окружено соснами и кедрами, словно твои глаза ресницами. И какой бы прозрачной ни была его вода, оно всегда — и днем и ночью — казалось непроглядно черным. Думалось, что оно неподвижно сжимает страдание в своих объятиях. Окрестные пастухи никогда не останавливались у Караколя, перегоняя отары из долин в горы. Ходили слухи, будто озеро нечисто, что в нем живет водяная корова, которая ночью пасется на берегу. А что русалка там водится — это давно всем известно... Я был там, когда мы с отцом выехали на джайляу Шаманбая. Отец посоветовал мне не ходить на озеро, но я остался там ночевать... На закате алые лучи солнца упали на мелкую рябь воды, и озеро, только что угрюмое и зловещее, вдруг окрасилось в золото. Я не мог себе представить, что может быть где-нибудь подобная красота. Свежий горный ветер, прохладная ночь на джайляу, напоенный волшебством воздух — все настраивало на мечты, и я задремал только под утро. Тут мне показалось, что из воды вышла бледная, с черными волосами девушка и стала молча, пристально глядеть на меня. Глаза ее сияли вот как твои, Жанар. Она улыбнулась и ушла под воду. Я проснулся. Солнце только выглянуло из-за отрогов гор. До сих пор я никому не рассказывал этого и часто про себя думал, что, может быть, эта красивая девушка обиделась на жизнь и утонула, прокляв род человеческий. Ты очень похожа на эту девушку, и в первые дни я даже побаивался тебя. Как-то и ты призналась мне, что боишься всего злого, ужасного, что есть на свете. Для слепых красоты внешнего мира почти не существует, поэтому они еще сильнее ценят душевность. Поэтому ты привязалась ко мне и иногда до утра не смыкаешь глаз, думая обо мне. Ты очень долго искала тепло и понимание старшего брата, и тебе кажется, что теперь нашла. Все это ты говорила тихо и свободно, и я вновь оценил отсутствие кокетства или жеманства в тебе, растроганно вглядываясь в твое лицо: оно было сосредоточенно и ясно. — Раньше я не говорила с вами так откровенно, а теперь хотела бы выяснить наши отношения. Мы скрываем все от самих себя, но в один прекрасный день вопросы всплывут сами и потребуют объяснения... Я удивлялся твоей тонкой женственности и слушал тебя с чувством покорности и гордости за тебя. Ты вдруг улыбнулась светло, безмятежно и сказала, что видела меня во сне. Такие ночи дают тебе больше, чем дни, потому что во сне ты видишь. Сон показался мне странным. — Роста вы чуть выше среднего, черноволосый, нос с горбинкой, глаза карие. Вы вели меня по мосту толщиной с конский волос через бурную горную речку. «Не оглядывайся,— говорили вы мне,— оглянешься — упадем оба в реку и погибнем». Я шла за вами, крепко зажмурив глаза, и открыла их, когда мы вышли на другой берег... И я вижу: черная-пречерная ночь, такое же небо и люди. Вдруг все окрасилось в красное и белое. А река наполнилась кровью. Я от счастья, что вижу, заплакала, и из глаз потекли не слезы, а два моих зрачка. Вы на лету подхватили их в ладони и бросили в кровавую реку. Потом вы недовольно проговорили: «Не надо было плакать, ведь здесь можно только смеяться, громко и весело! Здесь надо кричать и смеяться от радости, и больше ничего, понятно тебе?» И с этими словами вы повели меня через мост обратно. Я простилась с вами навеки и снова вернулась к себе, на остров слепых, где и жила всегда в черной мгле. Когда ты рассказывала свой сон, внутри шалаша с матицы капала вода. Я подумал тогда, что это слезы черного шалаша, и я не сказал тебе об этом. Потом я вдруг почувствовал странную усталость. Это была усталость путника, который возвращается из очень далекого путешествия. Я отдыхал рядом с тобой всей своей измаявшейся душою, усталым телом, прислушиваясь к звукам знакомого голоса, и немножко завидовал твоей молодости. Я был даже рад тому, что заболел и теперь отдыхаю в Тасбугене... Здесь я встретил девушку, напоившую мою душу прозрачной и прохладной влагой чистоты. Жанар — оттепель в моей душе! За день до твоего отъезда мы пошли по уже привычным тропинкам, с которых сошел снег. Земля уже набухала соками, а птицы вернулись в свои гнезда и пели. Мы не пошли на ужин, гуляли до самых сумерек, простились со старым шалашом, пройдя в последний раз по единственной тропе, которая вела к нему. Потом мы взошли на Тасбуген. Алма-Ата сияла морем огней внизу, и ты хотела посмотреть моими глазами на город. Ты вдыхала вместе с ветром аромат незнакомого города. Глядя в черное небо, я сказал: «Звезда упала». - Может, это летают мои глаза, что упали во сне? - Жанар, я не узнаю тебя. Какая-то мрачность вдруг. Что это? - Сегодня я сама себя не понимаю. Такое чувство, будто я очень старалась доплыть до берега, но усилия были напрасны. Устала очень. Хорошие люди, наверное, для того и встречаются, чтобы вот так расставаться... Ты прижалась головой к моему плечу, и я понял, что ты плачешь. Провел ладонью по щекам, на них были слезы, слезы... Я сказал: «Пошли обратно»,— но ты ответила, что сегодня не отпустишь меня. Что ты поняла, насколько важно человеку иметь не только глаза, но и честного преданного друга. Ты дрожащими пальцами водила по моему лицу так осторожно, словно опасаясь, что останутся следы... Ночь становилась прохладной. Казалось, что между небом и землей повисла неведомая доселе мглистая печаль. Я напрягся, чтобы держать себя в руках, подавляя внезапно вспыхнувшее влечение. Было за полночь, когда мы возвращались, и вдруг мелькнула мысль спрятаться на даче, которая одиноко темнела своими безжизненными окнами. Томительное чувство чего-то недосказанного отлегло от сердца. Мы весело забрались в дом, выставив окно. Свежий ветер изгнал запах нежилого помещения. В углу стояла кровать, на которую я набросил старую козлиную шкуру, оставленную хозяевами. Я помню силуэт Алатау, он был похож на верблюда, и наш последний разговор в темноте незнакомого дома. Ты попросила рассказать сказку, а я не помнил и не хотел вспоминать какихлибо сказок с благополучными концами, и ты быстро почувствовала это, прервав меня на середине фразы. Потом ты тихонько спросила, можно ли поцеловать меня в щеку, на что я ответил вопросом — можно ли поцеловать твои глаза... К утру ты заснула, и я подумал, что тебе никогда не увидеть этого рассвета, когда раскрываются ночные объятия земли и неба под первыми лучами солнца: земля и небо с сожалением прощаются друг с другом. Я знал, что мы расстанемся с тобой через несколько часов, но стала ли ты хоть чуточку счастливее? Проводив тебя на поезд, я вернулся в шалаш, где прочитал твое письмо. «Я скоро останусь одна, и я пишу вам мое объяснение случившегося. Теперь я чувствую какую-то страшную опустошенность, потому что за тридцать дней нашего знакомства пережила столько, сколько вмещается, наверное, в тридцатилетие. Мне хочется сказать вам то, что тяжелым грузом лежит на сердце и от чего мне хочется избавиться. О, как важно для меня, чтобы вы поняли мою настоящую боль. Я не могу не признавать того, что вы вели себя прекрасно, что вы взяли на себя труд, который в иных условиях показался бы смешным — вести себя благоразумно. Но я стала еще более одинокой, следовательно, труд ваш оказался напрасным. Перед вами предстал человек, который жил надеждой когда-нибудь встретить друга, способного понять, что физический недуг — будь то слепота, хромота, что угодно,— не мешает любить жизнь за то, что в ней все же много бывает радостей. Радости эти просты и много их, и кто не хочет счастья жить ими полною душой? И если вы увидели и оценили мою душу, как однажды признались мне, то как можно и зачем вы опустились до жалости ко мне, когда я сильнее вас... Почему не поцеловали меня в ту ночь, как всех, отчего ни разу не подхватили и не закружили меня, забыв, что я не вижу... Почему я постоянно чувствовала это предупредительное до безобразия отношение ко мне? И вы знаете почему. Мне это больно и горько сознавать теперь. Нельзя было обманывать меня, ведь я и так обижена. Не правда ли? И боже упаси допустить мысль, что мы могли быть счастливы вместе... Простите, но получилось, что вы тридцать дней любовались собой. Самолюбования можно не замечать, если войти в роль такого добропорядочного человека, каким вы показали себя со мной. Но мне кажется, что это ужасно. Я не хочу учить вас, но мне так больно сейчас, потому что все же вы добрый и очень хороший человек, и я вам доверилась как-то сразу. Но будьте все же повнимательнее к людям, ведь вам даны глаза, а это так много... Прощайте». Теперь я живу смело и спокойно, словно избавился от какой-то долгой болезни. Потому что ты меня вылечила, Жанар, понимаешь, слышишь ли меня? Текст печатается по изданию: Бокеев О. Человек-Олень: повести, рассказы / О. Бокеев; пер. с каз. – М.: Известия, 1990. – 512 с.: ил.