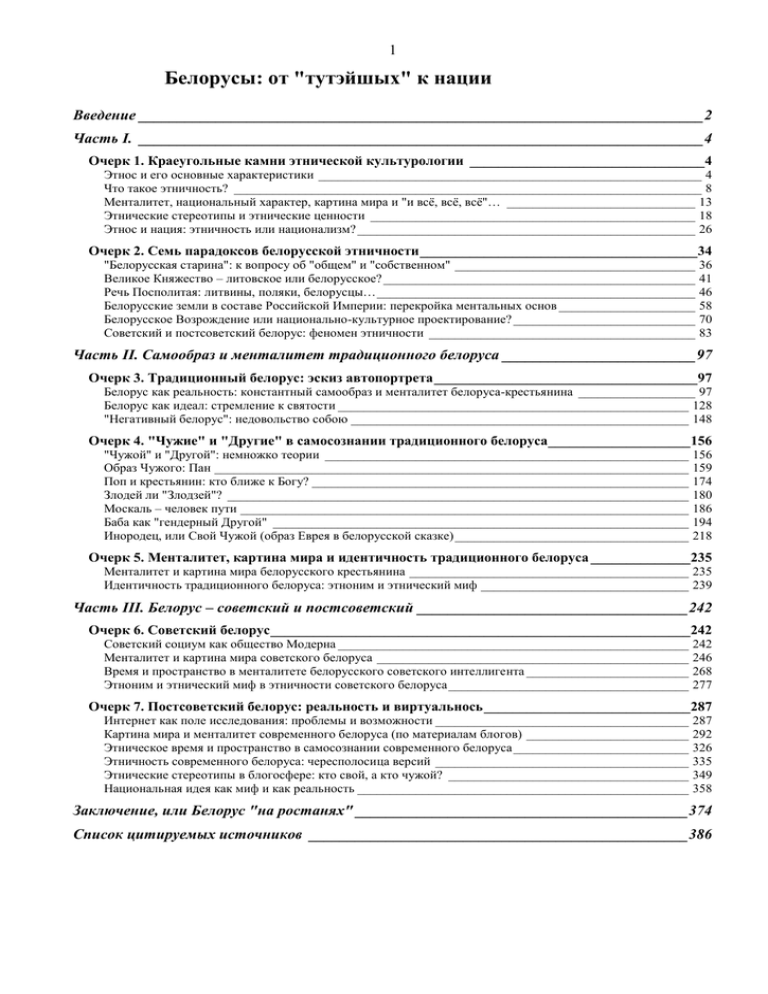

Чернявская Ю.В., Белорусы. От тутэйшых

advertisement