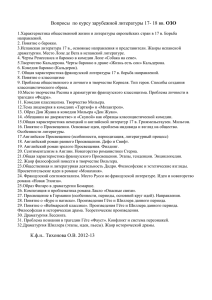

Проблема Фауста Романтическая и Классическая Вальпургиева Ночь

advertisement