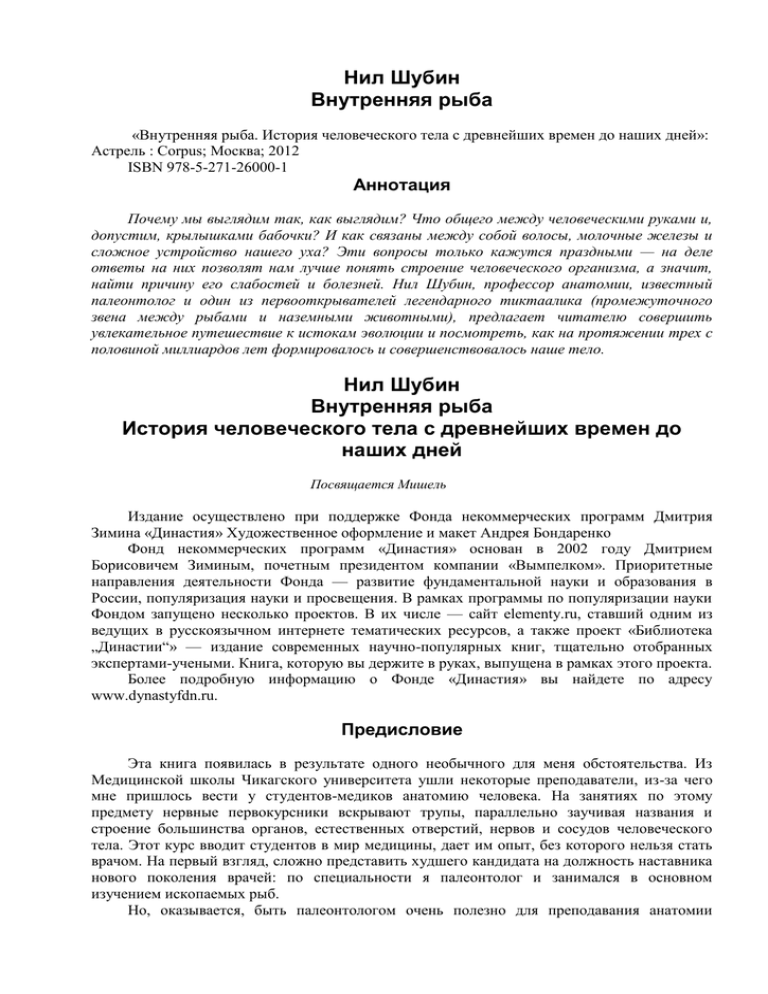

Нил Шубин, Внутренняя рыба

advertisement