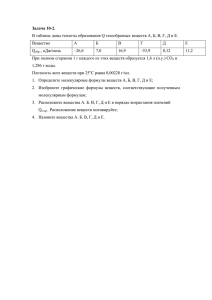

Изучение литературных формул

advertisement