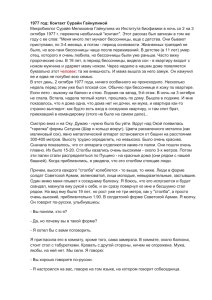

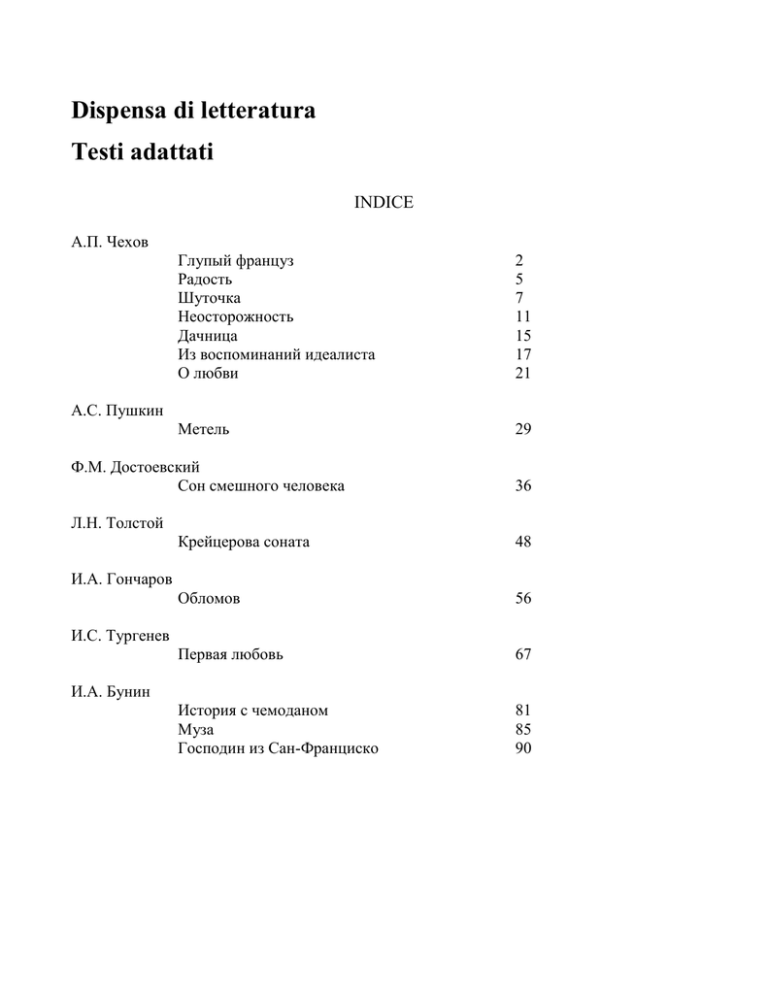

антон павлович чехов

advertisement