ПОВЕСТЬ НА ОБРЫВКАХ ДНЕЙ - Сайт Михаила Вершвовского

advertisement

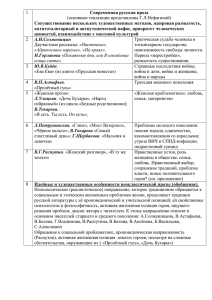

А. Пикач, Из книги: «ТАБУНОК – ЗОЛОТЫЕ КОПЫТА» «АГАТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2003 ПОВЕСТЬ НА ОБРЫВКАХ ДНЕЙ (ФОРМУЛА ЖИЗНИ ПО ВЕРСИИ МИХАИЛА ВЕРШВОВСКОГО) "Времена не выбирают, В них живут и умирают…" Александр Кушнер "Время золотое" – название первой книги Михаила Вершвовского говорит само за себя. Время юности, новизны и свежести жизни – влюбленностей, дружеских пирушек, упоение книгами, музыкой… Но! Уже здесь был солдат, пытающийся повеситься на ремне, застрелившийся друг… Это так, пока едва брезжит. А время золотое. Об этом же времени позже скажется и так: "Все мы жертвы и свидетели тех черных дней". Но здесь нет противоречия. Золотая пора жизни вопреки эпохе. Есть такой род макинтоша. Его можно вывернуть наизнанку и она станет лицевой стороной… Его можно носить и так и эдак. Две лицевые стороны. Жизнь ужасна и прекрасна одновременно. Первые книги Михаила Вершвовского я читал и раньше, даже написал о них этюд. Сейчас, спустя уже немвло лет я их перечитываю, отчасти другими глазами – так круто меняется время и взбалтывает наши души. И "Я виноват", записки эмигранта, которые читаю впервые, тому вопиющее подтверждение. Как явно сместился акцент со слова "прекрасно" на слово "ужасно". Как на гребне музыкальной волны возносится это ощущение. Кажется, еще чуть-чуть и я услышу крик отчаяния: "Я пытаюсь жить в Кельне. Если возможна жизнь в чужом доме…" – "Скучно. Боже мой, как скучно! Тревожно. Хочу домой… в ту страну, которой уже нет. Тошно". – "Кому мы нужны в чужой стране, опальные поэты, говорящие на чужом языке…?" – "Ты все о России. Да в горящем доме занавески менять поздно, а твой дом уже сгорел, и нет его…" Возникает чувство, которое тривиально, а все-таки точно определяют как щемящее, а иногда и скорбное чувство. А при этом – "Нам повезло. Мы жили в замечательное время". В том высоком тютчевском смысле: "Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые". Строки, которые были на языке у Блока в 1917-м. В том смысле, в котором Ахматова писала: "Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь… Но, если бы откуда-то взглянула я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть наконец…" Мне нравится слышать эти высокие уроки в поздней прозе Вершвовского: "Жить становится все страшней, но не стоит пугаться, и я не боюсь…" Это под занавес. Высокое необязательно патетично. Мне нравится в книгах Вершвовского многозвучие, многострунность не только в мотивах, – они размышление обо всем на свете, – но и в тональности. Его книги политональны. В размышлениях о Бабеле он пишет: «Уж так повелось от веку, такая судьба у отмеченного Богом народа – усмешкой встречать удары судьбы, ироничной улыбкой – новые неудачи в своей непрекращающейся борьбе с невзгодами». А где-то еще он ставит под сомнение профессиональных юмористов, ибо невозможно быть юмористом специально, профессионально – это одна из струн, краска жизнелюбия в человеческой натуре. С первой книги читатель ощущает, видит чуть ироничную улыбку автора. Ведь, когда мы видим на асфальте мелом "ДАША + ДИМА = ЛЮБОВЬ", это не только трогательное детское объяснение в любви, это еще и маленькая пародия на запись из тетрадки по арифметике. Сложные математические выкладки с графиками и выводом формулы любви, ее периодичности и т.д., в повести "Время золотое" – это алгебра любви из тех же школьных тетрадок, наивная но точная, как арифметика. Мне отрадно, что и в последней, эмигрантской повести, очень драматичной по духу, эта струя юмора не иссякла. В книге о вине перед родиной, перед нацией, перед женщиной, перед семьей, перед самим собой и перед Богом доминируют две темы: еврейские проблемы в современной Германии и нравственные проблемы эмигрантских семей, а вместе с тем, как бы побочно, но связано – о супружеской верности, об измене, о модернизации брачных отношений, об одиночестве и старости в чужом государстве. В книге выстраданная, безысходная, тривиальная, но страшная и отчаянная повесть о любви и предательстве, о гибели семьи. И вдруг, как бы подчеркивая бренность страстей человеческих, женской красоты и мужской чести, как некая разрядка врывается в текст импровизация на тему известной скороговорки для прочистки речи "Клара украла у Карла кораллы…" Это замечательная пародия на штамп авантюрной мелодрамы минувших времен, но, если хотите, и на нынешние сериалы. Вроде бы некстати? Да очень своевременно! А все эти побассенки про баранов, кур, козлов и прочее? Как бы давая ключ к этой струне, этому подголоску книги, автор вводит иронический рефрен – "не люблю курящих, козлов смердящих". А ведь есть другой рефрен, которому не до иронии, на библейской тональности. "Вот он дом, на четыре стороны света, на семи ветрах. Он сухой, как солома, возгорится от искры". – "Мы песчинки под ветром, над сыпучей пустыней, и в сыпучий песок мы уходим" – "…и тебя, как песчинку по пустыне, несет ветер перемен, непонятно зачем и кем рожденный" – "Мы лишь песок, переносимый сильными ветрами по вселенной…" Я люблю рефрены. Это как морской прилив – набегает волна за волной, а на гребне самой высокой тема разрешается. В каждой книге Вершвовского завязь многих мотивов, и каждая предыдущая книга как завязь последующей. Сквозные мотивы и герои, житейские истории, типажи, мысли о себе, о друзьях, о времени, о любви, об искусстве, о Боге, наконец, – и рефреном накат лирической волны. "Сны. Мотылек летит в зенит. Капитан на корабле смотрит в дальние туманы. В лесу, грустя, поет кларнет" – "Ветер трубку костра докурил и ушел…" – "Простимся, прости мне, ночные вокзалы, цветы на окошке и письма стихами… стихами. Стихают трамваи…" Какая мелодическая энергетика – гипноз аллитераций! "Ради этих лирических отступлений я жил и живу… Чем стала бы моя жизнь без них?" – мне нравятся рефрены Вершвовского. Мне нравятся возвратные приливы мысли и я очень люблю гордые слова Смелякова – "…в чем-то главном повторяюсь, и, Бог поможет, повторюсь". В рукописи первого варианта книги «Я виноват» Михаил Вершвовский писал о своем герое Мише Лопухове: «И вот однажды…. Это случилось на занятиях ЛИТО Татьяны Гнедич. «Эврика, эврика…!» Да как же он сразу не услышал, не увидел, не назвал словами? Это как геометрия Лобачевского. Все «Опыты соединения слов посредством рифм и ритма» – кажется так называлась книга Константина Вагинова, ВСЕ опыты, ВСЯ великая литература: поэзия Пушкина, Хлебникова, Маяковского, Введенского, Ширали – ВСЕ ЭТО частные проявления, разновидности поджанров РИТМИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ, как геометрия великого Эвклида в геометрии Лобачевского. Слово «проза» – пожалуй неточно. РИТМИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА – точнее, но он уже многие годы называл художественную литературу, как вид искусства, и все его стили и жанры ритмической прозой, и он оставил это название. Он пытался нащупать ее законы, восхищался ритмической прозой Юрия Либединского, Андрея Белого, Михаила Булгакова, Гоголя. А речи русских ораторов, адвокатов, а русский сленг... Он говорил: «русская», потому что не видел возможности переноса ее из одной языковой системы в другую. РИТМИЧЕСКАЯ ПРОЗА. Только так он мог самовыразиться, выразить, написать свой мир, свои книги, потому, что ни прозой, ни стихами ему его не написать». Это все, конечно же, от лица своего героя Миши Лопухова, и почему-то упущено из последующих редакций книги «Я виноват». «Ради этих лирических отступлений…» – признается Верщвовский. Я бы уточнил: не отступления это, а вершинные всплески его прозы. Стихи и есть вершина ритмической речи. И его проза с нетерпением ожидает каждый раз такого всплеска. И как они неразъемны! Как органично входит стиховая речь без разбивки на строфы (так у Катаева в «Траве забвения») в эту прозу. А случалось ли Вам слышать от матерого музыковеда анализ стихов Блока с точки зрения музыки? Ведь музыка стиха это не только обтрепанный от частого употребления «Чуждый чарам черный челн». Я напомню уже приводимого мной Константина Вагинова «Не в звуках музыка. Она в соединеньи образов дана», задиристо провозглашает он в упомянутой книге «Опыт соединения слов посредством ритма». Но она именно в соединеньи звуков и образов – это редкостно видно в стихах Вершвовского, который в своей книге стихов признается, что «сбежал…» «в пространство звукосочетаний» – «качалось море суеты о рифы, рифмы…» – «дальних лиманов лимонных, в луны лианы лиловой…» Но это и образы. И именно упоение музыкой речи превращает их в сомнабулические видения, как в самой музыке – «зеркалом исчезновенья» назвал ее Пастернак. Небольшие цикловые поэмы в книге стихов Вершвовского «Двадцать юных цариц» для меня некие музыкальные сюиты. «Я посадил у дороги… дерево собственных листьев: листьев растрепанных ветром…» Рассудок не поспевает за этой музыкой видений, но так и надобно музыке. С другой стороны, внутри прозы поэтическое слово сохраняет весь свой смысловой, семантический потенциал. Таков необъятный диапазон слова от голого смысла до безграничности музыки. И Вершвовский, его герои и двойники слышат это пространство и живут в нем. Мучительный вопрос, который задают себе Михаил Вершвовский и его герои, а впрочем, сегодня все пишущие: "Кому нужны мои записки?" – "Кому направлены мои записки? Найдут ли они своих читателей?" – "И опять свербит в башке: «Зачем?», «Для чего?», «Кому?»"… Мне! Найдутся и другие, обязательно найдутся, но мне – это точно. Возвратимся ко времени написания Вершвовским своих первых книг. Конец 80-х. В плане выход в "Советском писателе" моей книги о стихах и поэтах… Книгу сдают в производство. Надо мной мучается фотограф. Портрет уже готов. И вдруг – шлагбаум по лбу. Времена коммерции – разлом. Критиков больше не издают – не прибыльно. Единая ткань литературного процесса распалась. Разаукались друг с другом и с читателем. Суета, растерянность… В скобках замечу: где-то сидит и пишет пока не ведомый никому кроме друзей Вершвовский. Так вот – все стали неведомы. Эти книжечки и альманашики с тиражиком – раздарить друзьям. Критика – это селекторная связь. Критика с конца 80-х уже вовсе не нужна. В шутку начинаю писать "Записки бывшего критика". Втягиваюсь. Пишу эссеистский дневник для себя – про любимые стихи и про все на свете. Вдруг понимаю – Боже мой, насколько свободней! Я теперь и книгу ту спустил бы (или поднял?) в ранг эссеистского дневника. Так иногда неудачно связанный свитер снова распускают на пряжу. Писать вспышками. Без насилия фабулы В последней книге Вершвовский задается вопросом: "Кто купит такую книгу – без фабулы, без интриги, без ошеломляющих разоблачений, убийств и преследований?…" Но это так… кокетство. Да я куплю. Вы купите. Покупателей нашлось бы немало. Я познакомился с Вершвовским и его прозой в начале девяностых. Оказывается, тот творческий метод, который я открыл для себя, в конце 80-х, он нащупал на два десятка лет раньше, и, может, оттого, что не печатали, писал до поры для себя и друзей. Нет худа без добра! Дневник у нас ассоциируется с уединением, углублением в себя – интроспекцией. Вершвовский не мыслит себя вне дружеского круга, хорошо понимая, что все мы далеко не ангелы. В отличии от Шопенгауэра он видит счастье не в уединении, а в общении. Он скорее экстроверт, чем интроверт. Не случайно ему по жанру (а не миропониманию!) близок розановский "Осенний короб". У Вершвовского записки или дневники врассыпную, с перетасованной хронологической колодой – это людный перекресток, обрывки своих и чужих записей, живых разговоров, цитатные выдержки из статей. Множество голосов. Бахтин когда-то писал о многоголосии у Достоевского. В этом случае многоголосие на свой лад. Вершвовский пишет книгу "Дневники Кона", а Кон у него пишет "Записки Агарова". Дневник в дневнике. Записки в записках. Как сон во сне – иногда спишь и во сне видишь сон, что видишь еще другой сон. "Он говорил" – "Он говорил" – "Он говорил"… Кто этот некто "Он"? А разве важно? Существенно, что он говорил. Что это один из голосов. Или "Зарецкий говорит" – "Зарецкий утверждает"… В последней повести Зарецкий говорит свое. Штерн выступает исключительно по еврейскому вопросу. Ему аккомпанирует Брекман. Их прерывают. Лопухов гнет свое, а Самоваров свое. У каждого своя партия, если выражаться языком оперы. Голоса то подпевают друг другу, то поляризуются и сшибаются, но в жажде контрапунктного разрешения. Вот в самом конце повести "Я виноват": "Вчера мне снился отец. Щемит сердце. Вечерами становится особенно тоскливо. Не могу писать, не могу читать... Хочу еще раз взглянуть на Питер, на дом, в котором вырос и жил, который покинул навсегда". Но это и есть чистейший контрапункт с историей Самоварова, который осуществил-таки это неодолимое желание и обрел в Питере свою (случайную?) гибель. Читаю подряд. Эта "рванность", выразительна – коллажные швы, лавина письма: "1298 г. – уничтожена вся еврейская община Реттингема" – Самоваров пишет Ире Стельмах: "Устал. Нет дел. Хозяйки нет. Остыла печь…" – Лопухов вспоминает семидесятые: "В перерыве творческого вечера Виктора Ширали, четверо его друзей, в буфете Дома писателя заказали по 50 гр. водки под бутерброды с килечкой. Выпили за Великую Русскую Поэзию…" и т.д. и т. д. Как раз в этих разрывах возникает некий объем "мирообладания", как говаривал именно в те времена наставник и пестователь молодых поэтов Глеб Сергеевич Семенов. А на предыдущем вековом переломе не об этом ли замечательно сказал Константин Случевский: Когда бы как-нибудь для нас возможно стало Вдруг сблизить то, что в жизни возникало На расстояньи многих-многих лет – При дикой красоте негаданных сближений Для многих чувств хотелось бы прощений… Прощенья нет, но и забвенья нет. Это только кажется, что такая проза бесфабульна. Фабула есть, но так текут подземные реки. В предыдущем этюде я писал о виртуозной детективной "взгонке" в изображении городской жизни обычных пешеходов застойной эпохи. Не буду длинно повторяться. Помните мои размышления о гибридном, что ли, жанре: дневник, детектив и мелодрама искусно перемешаны в одном коктейле. Да так оно и есть у Вершвовского. Здесь и другое. Повседневность напоминает стоячее болото, даже в наше раздрызганое время. Но "на расстоянии многих-многих лет" проявится ее драматургия, крутые повороты, и разломы в судьбах людей. Какое уж там – без фабулы. Вот она в веренице книг, в судьбах их героев. Подземные реки выходят наружу. Хорошо сказал Смеляков о себе, как о Вершвовском: "Это книга многих судеб и одной моей судьбы". На многолюдном перекрестке двух последних книг три или четыре раза мелькнула и моя тень, мое имя. И это провоцирует меня включиться в дневниковый водоворот, и я невольно пишу сейчас дневниково – не фабульно, а вспышками, синкопами или квантами. Перейдя на эссеистский дневник, я продолжал получать от журналов заказы. Избирательно их выполнял, но уже в форме дневника. Так я написал о Чичибабине, (где-то упоминаемом у Вершвовского) – "И некому плакать за вычетом Бога и дурня". Так я написал о последних трагических стихах Дудина "На повороте в завтра", дневники о Сосноре "Видения внутри ветра…" И вдруг телефонный звонок из Кельна… Некогда в редакции "Звезды" ныне покойный критик Адольф Урбан за версткой очередного номера сказал мне: "Я в новой книге еще раз напишу о Тарковском. Всегда интересно снять второй скальп с поэта, а с интересного попробовать и третий… Не знаю как получится…" Вот и я не знаю, как получится во второй раз, но писать о Вершвовском мне интересно. Само собой – новая вещь. Изменилась обстановка. Сменился пейзаж за окном. Проросло время. Меняемся вместе с ним и мы. Что-то неизменно, но вот и новые вариации. А вот – смена ракурса. А здесь уже, пожалуйста – иной стиль мышления… но все под стать самому Вершвовскому. Еще об этом его методе. Жесткое фабульное построение прозы, оно варьируется композицией и другими приемами, но в ней есть фабульная ограда, ажурная, прозрачная или глухой забор. Проза Вершвовского, рассыпанная на множество фрагментов и голосов имеет несколько включений. Есть цепь, а есть рассыпанные звенья. Они не цепляются рабски за близлежащее. По всей веренице книг идут их далекие "перезвоны", как говорил Заболоцкий. Наращивание смысла волнообразно, именно это дарует нам форма записок. И это наращивание от книги к книге дает сам ход времени. Ведь и в самой жизни, как в сподручной ей форме дневника, мы возвращаемся к одним и тем же "проклятым вопросам", которые мучают нас. Какую бездну вариаций таит в себе этот вечный прилив и отлив душевных порывов и мыслей – тютчевское "дума за думой, волна за волной"… Конечно, это лирический принцип. В первом очерке я назвал Вершвовского "лазутчиком поэзии в прозе". Это своего рода лирическая проза. В ней много аналитики, социологии, фактологии, типажей и житейских зарисовок, но верховодит, безусловно, лирический порыв, лирический рефрен. Выкинь его – и что останется?… Останется, конечно, многое. Я сознательно мало говорю о содержании его книги. Оно объемно. С чем-то вы соглашаетесь, с чем-то вступаете в спор. Недаром в этой прозе множество голосов. Возникает ситуация диспута или дискуссии, а это порождает новую точку зрения, точку зрения читателя. Много о загадочном чувстве любви. – Можно ли любить без знания языка? По Вершвовскому нельзя, но я-то писал об этом же: в ситуации Есенин – Дункан. Вершвовский то и дело возвращается к мысли о соотношении случая, судьбы и разумной воли в предопределении жизни человека, а я писал об этом же в связи со стихами и прозой Пастернака. Вот почему мне легко включится в прозу Вершвовского, оказаться "внутри" ее, а не почитывать со стороны. Кажется, Кандинский, говорил, что надо оказаться внутри картины. У Бунина в прелестной "Жизни Арсеньева" автобиографический герой убивается, что его возлюбленная так глуха к поэзии. А Вершвовский так, между прочим, о проникновенных лирических стихах Есенина, посвященных собаке Качалова… И вы с улыбкой соглашаетесь с ним. Да, весьма вероятно, Джим, тоже не понимал поэзию. И ничего… Я говорил о множестве ассоциативных включений, перезвонов во всех книгах Вершвовского. Но, как видите, в его последних книгах включений гораздо больше. Ассоциации выходят за их пределы в безбрежное пространство всей литературы. Конечно, это зависит от тезауруса читателя, запаса знаний, а соответственно – ассоциативных возможностей. Многоголосие раздвигает смысловые горизонты книги. Ее сюжет бежит сразу по нескольким беговым дорожкам, а рецензент пристроился на свободной. Представим себе на минуту всю книгу неким сложным алгебраическим выражением – можно и так. Каждый мотив или голос поочередно выносим за скобки. И в итоге получаем: отдельно, интересный и неожиданный очерк о национальном вопросе, отдельно, на тему "Что такое искусство"? отдельно, о "странностях любви" и коллизиях современных семейных отношений, отдельно книга весьма неординарных стихов без строфической разбивки, отдельно, книга побасенок, отдельно, киносценарий о коварстве и любви, отдельно, книга житейских историй о превратностях разных человеческих судеб, отдельно, ностальгический мемуарный очерк о 70-х, где так часто поминается поэт Виктор Ширали. И все по-своему интересно. И даже как критиканалитик я должен проделывать эту промежуточную операцию. Например, я могу отдельно проанализировать небольшую повесть-мелодраму о Самоварове. Но неспроста автору нужно было ее отправить в "сноски", раздробить и запустить бежать наперегонки по одной из беговых дорожек. Да, можно дать возможность солировать каждому мотиву в отдельности в порядке очереди. Но что-то главное уйдет. Что же? Что? А герои книги Вершвовского спорят, любят, живут. Они предчувствуют, предполагают катаклизмы после 2000-го года. Еще в начале века скромный учитель гимназии, но философ по образованию, Освальд Шпенглер огорошил мир своей книгой "Закат Европы", где предсказал крах нынешней западной цивилизации. Шпенглер исходил из множественности независимых друг от друга культур – разных эпох, народов и рас. Как и люди, они рождаются, расцветают, стареют и умирают. В наши дни политики заговорили о многополярности мира. Но это все глобально, свысока. У Вершвовского размышляют, но это лишь рамочка или контекст их житейского, живой плоти жизни. Бахтин говорил об удивительном умении Пушкина постигать историю "домашним образом". Лучшего определения для прозы Вершвовского, его мироощущения, пожалуй, и не найду. Но домашним образом – сиди и пиши свой дневник, записки современника. Да дневник, который, по Кону, прочтут и другие. Дневник "на вынос", как определяется в книге "Я виноват". Дневник, как литературный жанр, а не самоотчет для себя. Еще хорошо сказал сын Пастернака о письмах, замечательном явлении прозы – письма Бориса Пастернака род открытого дневника. Однако монодневника Вершвовскому мало, домашним образом, в дружеском кругу. Он вбирает в себя голоса своей "среды обитания" но не ограничен ею. Многополярность при домашнем камертоне – это многофокусная, многоракурсная, многозеркальная композиция дневника. Мы ведь все такие разные, не раз подчеркивается у Вершвовского. И в тоже время мы единый клубок единого времени, мы "разноодинаковы", как удачно выразился Владимир Шали. Разноодинаковы! Потому книги Вершвовского ассимилируя другие голоса, живут их перекличкой, удвоением, утроением и т.д. В последней книге Вершвовского есть мой разговор с неким Николаем Сушкиным. Я корю Сушкина за назойливые повторы и язык его рассказов… А он мне о людях, да такое… Не знаю, существовал ли на самом деле банщик Николай Сушкин или это выдуманный персонаж, но я его в глаза не видел, а вот такой разговор с ним мог бы быть. Но это-то мне как раз и нравится. Обожаю мистификации. А как хороши и неожиданны у Борхеса изощренные мистификации под исторические факты. Я люблю прием мистификации. Я знаю, как нужны бывают двойники, как необходимо порой дать себя в третьем лице, "Я – ОН". Пастернак до мельчайших подробностей выписал Сережу Спекторского – самого себя, передоверил ему лучшие свои лирические порывы, да вдруг добавил – "я б за героя не дал ничего, но…", де он маячил в "лучевом коробе" эпохи. Нужда в этом бывает разная. Если взглянуть на свои дневники десятилетней давности, то это "Я", но отчасти уже некий "Он". Почему бы не назвать его Коном, дистанцироваться и от своего имени дать комментарий и дополнения из новой хронологической точки. А вот Сима Островский был в действительности, он умер в 96-ом в Израиле. "Время золотое" Вершвовский посвятил памяти Татьяны Гнедич и друзьям по ЛИТО сам. Но вот ее продолжение пишет Кон, а «Я виноват» уже его поздний двойник Лопухов. Ход времени выявляет новых двойников. В сущности, мне, читателю, не надо знать всей творческой кухни. А у автора есть благословенное право на смешение факта и вымысла. В каждом вымысле под факт брезжит его возможность. В каждом преподносимом факте лишь "правда момента", интерес к личности, а не самому факту, подчеркивает Вершвовский, т.е. субъективно окрашенная версия и доля домысла. Вспомним эмигрантские мемуары Георгия Иванова о "серебряном веке" в Петербурге, об его окружении, которые признаны как полное "вранье", но это замечательный факт его фантазии по мотивам минувшего. В повести о Мануйлове (я писал о ней в первом этюде) Вершвовский сознательно, как он сам подчеркивает, сохраняет противоречащие версии. Он интересно размышляет об исповеди, но ведь и исповедь не простодушное чистосердечное признание, но имеет поправочный коэффициент версии о самом себе, осознанный или подсознательный. В 70-м мне посчастливилось сблизиться с выдающимся человеком Лидией Яковлевной Гинзбург. Я помогал ей «вычитывать» гранки ее книги "О психологической прозе". Сроки поджимали, работали напряженно, но весело. И вот как-то Лидия Яковлевна протянула мне свою главу об "Исповеди" Руссо – "Здесь вы узнаете много нового и интересного о самом себе". Так оно и было. У Вершвовского читаем: "Впрочем, в этом дневнике Зарецкий таков, каким сам пожелал предстать перед своим дневником", – вот вам и исповедь, дневник, записки, версия о самом себе. Или – "Всякие дневниковые записи могут поведать об их авторе такое, о чем тот и не подозревает. А их позиция, ракурс взгляда рассказчика, так же, как и его личность, всегда интересны", – вот вам и многоракурсная композиция. Это в связи с Самоваровым. Да тут целый веер версий вокруг загадки его души, а еще его версии о себе. А то вдруг он задается неожиданным вопросом – ну, отчего все смеются над Висасуалием Лоханкиным, а не пожалеют его? Не спросят, что с ним могло бы статься в дальнейшем. Еще один ракурс, косвенная версия о себе, через родственную обиженную душу. Я как-то писал: "Хотя мелодраму и ставят ниже высот психологической прозы, но бывают, черт возьми, в самой жизни какие-то мелодраматические сгустки". Примерно в этом же духе высказывается о своем герое Самоварове и Вершвовский. В самой жизни случаются неправдоподобности в духе дурных романов: "…ибо Федор Алексеевич Самоваров каким-то непостижимым образом как тип перенесся к нам в конец стремительного двадцатого столетия из уже забытого девятнадцатого века, взращенного и воспитанного на мелодраме и водевиле". Впрочем, и поэт Виктор Ширали, тип совсем другой, для автора, который так нежно к нему относится – тоже из XIX века, каким-то образом перемещенный в мир санузлов и телефонов. Ракурсы, ракурсы, ракурсы… И еще один напоследок. Не только ностальгия по 70-ым, но и взгляд из Германии сюда – на нынешнюю Россию 90-ых. Пенсионеры, роющиеся в помойках, озлобленные или равнодушные лица, "политики еще что-то разыгрывают в мутных водах слепых народных страстей…" Что станет с Россией в XXI веке?… Книга Вершвовского "Я виноват", как и все его предыдущие книги – повесть на обрывках дней. Эти обрывки дней, дневниковые записи на клочках бумаги, похожи на осенние листья, на листопад. Сколько их сгребло и снова разметало, закружило в памяти, за целую жизнь? И потерялась строгая хронология – зачем она? И можно подбирать их, складывать так и этак в новый пасьянс, склеивать в новый коллаж и в такой склейке открывать каждый раз новые и негаданные смыслы… Такой видится мне необыкновенная в этой свободе проза Михаила Вершвовского. От книги к книге. Взметенный вихрем листопад мыслей, наблюдений, душевных порывов! Как нам ответить на вопрос Пастернака – "чем держится без клея живая повесть на обрывках дней"? Да этой вот клейковиной творчества, которая фантазирует, тиражирует листопад, помножая дневник на дневник, версию на версию, и на следующий дневник, и на следующую версию и так далее, сколько угодно. Каждая жизнь – своего рода черновик романа. Никому не отвертеться – хочешь ни хочешь, но каждым днем своей жизни ты вчерне пишешь этот роман. Одни страницы упоительны, другие так невкусно жевать, третьи переходят на судорожно неряшливый, торопливо неразборчивый почерк. Чтото в досаде вычеркиваешь – пытаешься надписать сверху иначе. Вариант. Черновик как черновик. В надежде, что однажды все перепишешь набело. Но мы ведь об особом романе. Вы не забыли? О романе, который пишется самой жизнью и в самой жизни, а жизнь не переписывается набело, ее не прикроешь вымышленным героем, как любили наши великие предшественники. Так, может быть, и не надо? Иные времена! И нам опять ближе Монтень, к примеру. О такой неканонической прозе в наши дни замечательно писала Лидия Яковлевна Гинзбург. Помню, много с ней говорили о конце романа, в старом его понимании. Есть грусть расставания с милыми сердцу образцами, но и в исторически неизбежной эволюции – всегда радость новизны. Тогда и старое видится в новом ракурсе. Поэт Александр Кушнер читает дневник Никитенко о заграничном путешествии с Гончаровым и вдруг заостряет мысль даже так – "Мне интересней читать в дневнике все это, чем гончаровскую прозу, знал бы прозаик…" Михаил Вершвовский оказался среди тех, кто творческой интуицией уловил этот неумолимый поворот прозы к "нательной рубахе" дневника. Дневника, конечно, не для себя и про себя исключительно, но дневника – литературного жанра, в котором вымысел не подменен фактом, который всегда есть версия факта, но в столкновении версий вымысел и факт все время меняются местами, мгновенно перемещаясь по полю как баскетболисты с мячом. В чьей корзине через секунду окажется мяч? Вот ведь какая, совершенно необычная "дневниковость" этой прозы, уже не монтеневская. Постоянно перемещаясь во времени и пространстве она многолика и многогеройна. Жизнь бывает бедна в неумолимости неутешительного вывода, но каким-то образом одновременно непостижимо щедра в этой игре ракурсов, перестановок, потенциальных вариантов и версий, которые многозеркально множатся, и мы попадаем, как хорошо выразился Виктор Соснора, в этот непроходимо загадочный "лес зеркал". "Я" с годами превращается в "Он", старый дневник сменяет новый. Цепочка вариантов и версий – это цепочка двойничества. Мы оказываемся на людном перекрестке дневника и видим все с разных точек зрения одновременно. Мы приглашены в тот самый сюжет, который бежит сразу по нескольким беговым дорожкам. Автор – то бегун, то судья, то болельщик. В дневнике пульс дня – шум стадиона, смена погоды, смена настроений. То печаль, то веселье. То ли шутка, толи укор. "Мичман Трутский.." – "Коза Фирка…" – "Один мой знакомый хорек из Одессы…" Помимо заразительного юмора в каждом таком маленьком шедевре потаенный горький лирический сарказм. Да нет, не потаенный, как только он резонирует с драматической историей крушения былой жизни, крушения любви, разрушения дома, семьи и самого человека, рассказанной нам в книге Михаила Вершвовского "Я виноват". У Анатоля Франса "Я обвиняю", но это совсем о другом. Заимствован только стиль заголовка. В некотором смысле двойник автора Лопухов пишет в эмиграции не только воспоминания, но теперь еще и сценарий фильма "о неком господине «М» и его жене, популярной журналистке «А»", (в котором также не трудно увидеть черты то ли самого Лопухова, то ли автора). На новом витке драмы двойничество востребовано сюжетом. Но двойничество это не полнейшее тождество – иначе зачем оно литературе? Это по классической формуле тождество с различием внутри. Именно таково расщепление персонажа. Опять-таки варианты и версии. Так и гадайте до конца – все-таки Аська, жена Лопухова, и популярная журналистка А. одно лицо или два? Вспомним, однако, что художественное дознание в отличии от житейского увертывается от однозначного ответа. Дразнит вас его мерцанием и увертывается. А какие возможности таят взаимоотношения раздвоенных персонажей? В конце концов Аська возвращается к своему "измученному, полуразрушенному мужу, чтобы издеваться над ним", а популярная журналистка А. в сценарии фильма уходит к кинооператору Г., обездолив маленькую девочку, обрекая ее при живом отце на безотцовщину. Говорят, гетевский "Фауст" – пьеса для чтения глазами, а не для постановки. Вероятно, таков и сценарий фильма, вмонтированного фрагментами в текст. Таков прием повести. В повести переплетаются, сплетаются и расплетаются версии об Аське и популярной журналистке А.. Женский голос за кадром – версия автора сценария Лопухова, а есть и собственная версия журналистки А., есть и версия автора дневника – Евгения Зарецкого. Но, когда за кадром мужской и женский голос чередуются, эти версии достигают контрапункта, образуя узел, в котором уже не разберешь, кто где. Эта перепалка голосов – их очная ставка, как и разбор рассказа журналистки А. "Шанс на счастье", представленный в повести коллажом. "Лариска просто жестокая, безответственная дура, а вот Аська – подлюга…». Помимо прототипов, помимо личной драмы двух людей в повести Михаила Вершвовского сталкиваются две извечные сущности – мужская и женская, две загадки. Великий шаман философии Хайдеггер утверждал – нет последнего ответа на вопросы, есть извечное вопрошание. И перетасовывая версии мы вопрошаем, вопрошаем, вопрошаем, кажется, приближаясь к ответу, в последний момент всегда ускользающему. Две сущности, мужская и женская. Две загадки, до конца никогда не слиянные. Нераздельные до конца. Люди моего поколения еще помнят французский фильм, который в те времена оживленно обсуждался. История отношений мужчины и женщины, столкновение их судеб и характеров. История их любви дается в двух сериях и версиях. В одной его глазами, а в другой ее глазами. У каждого своя правда, а вы уже решайте, чья вам ближе. "Я виноват" построена на такой же "двухсерийный" манер. Но в книге Михаила Вершвовского "Его" и "Ее" версии даны параллельно. Архитектоника его небольшой по объему, но с крепостью концентрата книги куда сложнее, прихотливее. Она многозеркальна, как мы уже говорили. Трагедия измученного любовью и ревностью покинутого, немолодого человека то здесь, то там вдруг вздрогнет сквозь ткань повести, в начале отдельными всхлипами, а в конце спазмой, сжимающей сердце. Но автор всегда и в самой ситуации, и над ней. Он видит и себя, и эпоху "домашним образом", грустит о прошлом – "Иных уж нет, а те далече". Юности не удержать, дружеский круг редеет неумолимо. Но вот с его страниц вновь повеяло теплом атмосферы, в которой жил автор повести «Время золотое», и сердцу стало так легко. "Да в каких уголках моей родины не собирались замечательные застолья? В хороших застольях сходится народ талантливый…" Ни этот ли мотив у Пастернака: Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья, И наши вечера – прощанья, Пирушки наши – завещанья, Чтоб тайная струя страданья Согрела холод бытия. Еще раз оглядывая прочитанное, как говорили в старину, "с высоты птичьего полета", т.е. все целиком, хочется отметить особый свет надежды и оптимизма Михаила Вершвовского наперекор судьбе, умение утешится даже тем, что вместе с ним из этой жизни уйдут и его печали. "Воспоминания, как лирические отступления, позволяют забыть нам свежие ссадины, боль и страдания. Но они не залечивают их. Они не способны изменить нашу судьбу. Жернова времени неизбежно и неумолимо сотрут нас и наши раны в легкую пыль, а вселенские ветры развеют ее над бескрайним океаном прошлого, и сомкнутся его воды…". Теперь о том, чем же все-таки Вершвовский будет любезен народу! Чувства добрые пробуждал, но от свобод предостерегал. «Что хотят от Свободы, чего требуют? Разве она решит все проблемы? Что она может? Разве она дровосек, экскаватор, инженер, генерал, вождь, ученый? Она условие, только условие…» Не обернулась бы она произволом. Но вернемся к современнику, одаренному любовью к поэзии. А читателя книг Вершвовского Бог одарил этим особым талантом. «Двадцать юных цариц» – книгу стихов Михаила Вершвовского – Евгений Зарецкий назвал бы изящным пустячком, как называл и отдельные книги стихов Николая Гумилева, Анны Ахматовой, Михаила Кузмина. Но сам автор «Двадцати юных цариц» заявляет, что это совсем даже и не стихи, а гребни его ритмической прозы. Это так бывает в пироге – особенно вкусны верхние чуть пережаренные гребни, корочки. Их можно отломить и съесть отдельно от пирога – очень вкусно! Но как же без них теперь пирог? Как обглоданный! Они же его украшение, и акцент, и каллаж, и вехи его композиции, и ритм, и музыка. А что за пирог без музыки? Но мы с Вами не о музыке, Мы о поэзии. Вот только теперь – о стихах Михаила Вершвовского или о его ритмической прозе – т.е. о его основном методе, жанре. А о том, что он в прозе лазутчик из поэзии я уже писал. Свои ранние книги Вершвовский настойчиво называл ритмической прозой, однако: Он говорил: «Моя поэтика лишь продолженье прозрачных и простых стихов, в которых свет и свежесть утра; осенних болдинских листов неповторимые созвучья; в стенаньях строк, как в водах рек, людей подвижны отраженья, а воды в медленном движении уж не повторят прошлый век». Он говорил: «Моя поэзия проста и подчиняется закону, гласящему, что день есть день, а женщина, склонившая лицо к воде спокойной за отображеньем, есть женщина, склонившая лицо, отображенная водой спокойной». Он говорил: «Моя поэзия не создана, она сама себя у древних стен родила, и жить на свете мне давала силы, и дней моих мосты она сожгла дотла. Моя поэзия, – возлюбленная мать, моя жена, единственная в свете... А в парусах опять мятежный ветер. Гребцы устали. Острова сирен еще не встретились. И только серый день глядит в мое окно, за приоткрытой шторой, да тихо тянет дождь напев свой невеселый. О ком говорит «Он», о Викторе Ширали или о самом авторе? Ритмическая проза Михаила Вершвовского – не столько метод, форма повествования, не столько его открытие, сколько способ жить. Это основополагающее определение мы вынесем за скобки, оно не вызывает сомнения. Ритмическая проза – литературный прием, метод, стиль, жанр его самых ранних произведений и, конечно же, имеет свои корни в прозе русских писателей девятнадцатого и двадцатого столетия. Как я уже упомянул в приведенном выше отрывке из его книги – на его ученической полке «Петербург» Андрея Белого, и поэма Гоголя, и булгаковские страницы о Понтии Пилате, и «Россия кровью умытая» Артема Веселого, и романы Юрия Либединского. На той же полке «Середина века» Владимира Луговского, Уитмен в переводах Чуковского, Верхарн, но это уже поэзия. А в книгах Вершвовского, неповторимая, никогда ранее не встречавшаяся, самобытная и неожиданная ритмическая проза в своем развитии от диалогов первых повестей, до белостишья, и просто стихов его последних книг. «Повесть о разводе и любви» – проба пера, опыты, исследования возможностей ритмической прозы, а в книге «Время золотое» – она, пожалуй, уже не стихия, а организованный поток. Вот он течет ровно ламинарно, только волны-валы от первого до девятого, а вот срывается на турбулентность, – над поверхностью гребни и хрустальные брызги, порождающие радугу. Временами, на мгновение кажется, что это уже не ритмическая проза, а стихи, потому что проза поднялась до поэтических высот, не вырываясь из контекста повествования, поэтического повествования, оставаясь прозой. В ней и размер, и аллитерация, а случается и рифма. Все признаки стиха, но это ритмическая проза в своих экстремальных проявлениях, когда эмоции захлестывают прозаическое повествование. Я знаю: минут все тревоги, и паутина дней провиснет, и станут ни к чему дороги, и не останется от жизни ни этих далей, ни печалей, что столько лет меня качали, что столько лет меня водили, да только голову вскружили. Напрасно верят в постоянство. Ах, мне опять, опять скитанья. Лишь канет в осень все пространство, меня уводят расстоянья... Ведут по тихой поздней грусти, по дням, уставшим от раздумий. Но я вернусь, лишь боль отпустит, туда, где сходятся дороги, – в мой город строгий и высокий. Мой город строгий и высокий, в твоих дождях омою ноги, позволь, вдохну твои тревоги и стану молча на пороге. Благодарю твои туманы, что врачевали мои раны. Благодарю, что равноправно бродил по улицам державным, что в даль моих тревожных странствий писец твой письма слал исправно. Благодарю за пониманье и за высокое молчанье, за все прощенья и прощанья, за все спасибо. До свиданья». Его книги стихов «Тетрадь Кона» и «Двадцать юных цариц» – по существу, книги фрагментов ритмической прозы, чуть разбавленных юношескими стихами. «Ветер трубку костра докурил и ушел», «Ветер был в Ленинграде, и дождь был, и осень!», «Людей он не винил, а сетовал на год…», «Я хотел быть пленным немцем в осажденном Ленинграде…», – все это ритмическая проза – гребни в ее плавном течении. Как геометрия Эвклида есть частный случай в геометрии Лобачевского. Ритмическая проза Вершвовского льется легко и свободно, даже несколько небрежно, и вам никогда не придет в голову, что она его великая работа, нива его исканий, огорчений и торжества, его увлеченность, а может и первая любовь. Но «все проходит, как осень и юность». Она уже всплеск, коллажный акцент его поздних эссеистско-эпистолярных повестей, (как скажет о них Валерий Симановский), коллажного пасьянса книг: «Дневник Кона», «Осень прощальная» и «Я виноват». В них она – романтическое воспоминание о былом, о золотом времени, когда еще были живы и отец и мать, и Татьяна Григорьевна, а его возлюбленные были не только стройны и молоды, они и сегодня молоды, но и легкомысленны. Ах, время золотое! Чем достигается эта ритмичность прозы – секрет Вершвовского? Может быть, повторениями слова, союза или местоимения, или формы предложений?.. может быть вставками, рефреном, размером, звуком?.. может быть мелодией, сочетаниями тем, гармонией, контрапунктом?.. Как услышать в непредсказуемом безалаберном, хаотическом и монотонном потоке будней, в этом произволе и какофонии, закон чередований, ритм, и какую-либо закономерность пульсации? Да нет! Это лишь ритмы осознания, ритмы изложения, ритмы собственного органического восприятия, удивления увиденным, волнения пульса автора. Ритмическая проза Вершвовского! Я слышал суждение – «Его проза – проза инженера, в ней система, проект, расчет, а не вольные от Бога мысли, не вдохновенье, от его страниц пахнет потом». Ах, я не согласен. Система, труд и расчет не исключают вдохновенья, а схема, может быть художественным приемом. («Время золотое»). А ритмическая проза Вершвовского – просто стиль повествования. «Подмышкой у Него неизменно был сверток размером с буханку обычного хлеба. И каждое утро Он шел торопливо, а я наблюдал из подвальных оконцев и целился пальцем: в грудь, где сердце; потом – сбоку, в висок; потом в спину, где сердце. Солдаты за стенкой то жили неделю, то вдруг исчезали. Сержант улыбался и мать угощал коротелькой-морковкой, и рядом садился. Последние дни мать почти не вставала с постели. Уже две недели в холодном подвале из теплой тряпицы я распеленывал тяжелый вороненый сержантский пистолет и сжимал в руке. И каждое утро я целился, целился в грудь, где сердце; и сбоку, где ухо; и в спину, где сердце. 0, запахи хлеба. Прохожий споткнулся и боком на землю, а сверток подмышкой… А ноги из ваты, но запахи хлеба. По черному ходу скорее в квартиру. Никто ведь не видел. И в комнату... Мама стояла, сутулясь, у серой кровати, но очень недолго. Сказала: «Не надо», – и сразу осела; легла на подушку и больше не встала. Вернулись солдаты под вечер. Я съел только корку, остаток запрятал, и крысы всю ночь провозились у шкафа: стучали, стучали, и дерево грызли, и хлеб весь доели. А мама умерла той ночью. Вот и все. Ха, ха, ха! Ты не верь мне. Это я все придумал. Я выдумал это. И блокаду, и зону придумал. И Его, (Прохожего), тоже придумал. И совсем ничего Он не видел. Просто не было этого, не было. И я не убийца; поверь, не убийца. Я все выдумал это. Только ты – это правда. Твоя ночь – это правда. Эта ночь – тоже правда. Эта ночь кончилась. Остальное я просто придумал. За окном уже кончились звезды. И ушли поезда. Только я жду, и жду, и не знаю, что этого утра не будет. Я ведь думал, что ты жива». Зарецкий, один из прототипов повестей Вершвовского говорит: «Я скорее обвинил бы его в некоторой небрежности, поспешности что ли. Да жизнь-то коротка, можно простить и некоторую поспешность, и даже суетливость. Мы ведь и сами торопимся. Такой нам выдался век». В ритмической прозе Вершвовского время, которое: «Проходит как лето и юность», «Время золотое», «Время печали вечерней», «Время тревог и раздумий». Сад, где: «Мы пересекались. Сад, где – слились и расстались», «Сад, где аттракционы: иллюзионы, карусели и качели. А можно и кривыми зеркалами увлечь и закружить, как в карусели. Но…»