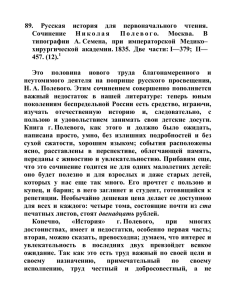

Повести Полевого

advertisement

Климентьева Маргарита Федоровна Нарративная структура «Повестей Ивана Гудошника» Н. Полевого в историколитературном контексте Поиски национальной идеи, способной объединить и консолидировать общество, укрепить основы государственности, как представляется, к середине 1830-х годов смещаются из идеологической сферы в область литературы. Причем для самых разных художников историческое прошлое России становится способом национальной самоидентификации; непреодолимая дистанция между прошлым и современностью сокращается предельно. Автор обращается к прошлому не столько для того, чтобы его понять, но для объяснения и постижения современной ему действительности. Книга Н.А. Полевого «Повести Ивана Гудошника», вышедшая в 1843 г. в Петербурге отдельным изданием, включала в свой состав несколько повестей, созданных ранее и публиковавшихся в журнале братьев Полевых «Московский телеграф». Для Полевого, автора «Истории русского народа», издание цикла имело принципиальное значение, подтверждающее в собственной литературной практике демократическую концепцию национального своеобразия и самобытности русской истории. Историческое содержание повестей вписывалось в особый националистический дискурс, определяемый романтической парадигмой литературы. Периферийное место цикла Полевого в историколитературном процессе, между тем, представляется не вполне адекватным той цели, которую сам автор поставил перед собой. Художественная ценность цикла вряд ли подлежит пересмотру, но его нарративная структура оказывается принципиально значимой в связи с национальной идеей народности и государственности, осмысленными в культурном и интеллектуальном контексте эпохи 1830-1840-х гг. Нигилистическая «битва», начатая Полевым еще в конце 1820-х гг., говоря его же словами, «с глупым и ничтожным аристократизмом литературным»1, велась на историческом поле и была полемически направлена на «златопернатый рассказ» (А. Бестужев) Карамзина - «Историю Государства Российского». Переписка Н. Полевого с братом Ксенофонтом, с А. Бестужевым (Марлинским) показывает позицию Н. Полевого, прекрасно осознававшего способность исторического труда Карамзина формировать историческое сознание и определять мышление русского культурного человека. Этому продуктивному адаптивному габитусу Полевой попытался противопоставить другую нарративную позицию уже не в историческом труде, а в цикле исторических повестей. Официозность известной уваровской «триады» и смысл чаадаевского «Философического 1 Полевой Н.А. Избранные произведения и письма. Л., 1986. С. 503 письма» в конце 1830-х гг. вновь ввели Полевого в националистический дискурс и акцентировали его позицию. Написанные примерно в одно время с «Историей русского народа» исторические повести Полевого осознавались современниками как часть единого текста, противоположного, прежде всего, замыслу и воплощению исторического труда Карамзина. «Возможно ли было Карамзину тянуться за Полевым? <…> Он сам всенародно объявил об этом: «несколько лет постоянного труда привели к окончанию предприятие мое» (Сев. Пчела, 1828, No 125); «послушаем, как г. Полевой, скромный, смиренномудрый, сам изъясняется на счет гениального труда своего: «до ныне не было у нас истории великого отечества нашего, которая представляя вполне события, совершившияся в Русской земле, являла бы взорам просвещеннаго наблюдателя картину судеб России, в течении девяти с половиной веков»2 (орфография и пунктуация оригинала, М.К.). Столь же ироническая интонация сопровождает упоминание в печати исторических повестей Полевого и его романа «Клятва при гробе господнем», при чтении которого «залпом» читатель «приходит в смятение» и «столбенеет». Общим местом журнальной критики 1830-1840-х гг. становится осуждение «подозрительных» мнений друзей и приверженцев Полевого. Отрицательная оценка авторского исторического текста Полевого объясняется отнюдь не только его противоборством с Карамзиным, явными анахронизмами и бросающимися в глаза историческими нелепостями, которых у Полевого и в самом деле немало, но тем, что эти тексты осмысливались культурным сознанием современников как особая реальность, неотделимая от процесса понимания и интерпретации истории (в границах культурной парадигмы) интерсубъективная истинность3. Иначе говоря, нарративная позиция Полевого-историка была направлена на формирование конкретной исторической парадигмы. Структура цикла в этом случае оказалась непосредственно связана с выполнением поставленной задачи. В цикл вошли четыре повести, три из которых имели жанрово-тематическое единство исторических повестей; «Повесть о судье Шемяке», основанная на популярном фольклорном сюжете о Шемякином суде, была написана в том же 1843 году, по замыслу автора «Истории русского народа» дополняла исторические повести. Циклизация разновременных повестей отражала известную тенденцию к укрупнению формы, отмеченную уже повестными циклами Пушкина, Гоголя, Сенковского. Расположение же Кабинет редкостей, или сокровища российской словесности // Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», № 65, суббота, августа 13 дня, 1832 года. С. 516 3 См. подробнее об этом: Зверева Г.И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // http://www.tuad.nsk/ru/ history/Author/Russ/Z/ZverevaGi/index.html 2 повестей, их нарративная структура оказались в пределах определенной логики «поля» (в терминологии Рууса и Бурдье), логике культуры общества. «Повесть о Буслае Новгородце» («Московский телеграф», 1826, ч.12, № 23-24) в цикле помещена второй, хотя написана и опубликована была на два года раньше первой «Повести о Симеоне, Суздальском князе», публиковавшейся впервые в «Московском телеграфе» за 1828 г., ч. 19 под названием «Симеон Кирдяпа (Русская быль XV века)». Обе повести показывали ключевые, на взгляд автора, эпизоды становления московского государства, объединения русских земель под властью московских князей. Есть основания полагать, что нарративная структура цикла была подчинена идее национального единства и логике «поля»: «Суетно есть человеческое спасение и упование»4. Борьба за нижегородское княжение в конце XIV века, завершившаяся укреплением московского престола, поддерживала право сильного правителя. Вторая в цикле повесть, имевшая подзаголовок «Святочные взбунтовавшийся Великий рассказы», Новгород утверждала был прощен идею милосердия власти: великим князем московским Димитрием: «Кто Богу не грешен – и князю не виноват!»5. Характерно показанное нарратором следствие великокняжеского прощения: «Все целовались, обнимались, как братья; богатые прощали долги бедным; дети лепетали: «Князь Московский не сердится!» - и московские воины помогали тушить пожар!»6. Идея власти в цикле Полевого легитимируется, таким образом, не столько общим благом, сколько национальной волей. Эта мысль повторяется с разной степенью положительной коннотации в каждой из повестей и закрепляется максимой «Глас народа – глас Божий». В таком случае «суверенитет принадлежит национальному телу, и легитимность правительства (правителя) обеспечивается не тем, что она тащит это тело к светлым высотам, а тем, что оно следует по пути, обозначенному национальным характером»7. Национальный характер у Полевого ориентирован на романтическую бинарную полюсность: доблесть/предательство, героизм/кротость, правосудие/милосердие и т.д. Цикл исторических повестей Полевого в этом смысле вписывается в националистический дискурс, во многом определенный романтической парадигмой. 4 Полевой Н. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 196 Там же. С. 224 6 Там же. С. 224 7 Виктор Живов. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение, № 91, 2008. С.114-140. С. 115 5 Причинам обращения романтиков к истории и характеру исторического нарратива посвящены специальные работы Д. Левина, Л. Броуди, Б. Реизова. Объясняя писательский интерес к русской истории в монографии «Из истории русской повести», Ф.З. Канунова пишет: «Многими героико-патриотическими сюжетами, предложенными Карамзиным, воспользуется Пушкин, Рылеев и другие русские писатели, хотя характер обращения к истории будет у них иной, чем у создателя «Истории Государства Российского»8. Осознание Карамзина как производителя националистического дискурса связывается с руссоистскими взглядами писателя, с его доктриной национального суверенитета, тем важнее очевидное усиление националистического накала в повестях противника Карамзина Николая Полевого, в основе его мировоззрения, как известно, оказывается философия Шеллинга. Полевой уходит от психологической мотивировки действий героев, стремясь к объективной исторической истине, однако вместо объективности получает интенциональность, перерастающую в тенденциозность. Если для Карамзина история – это повод и материал для решения в литературе проблемы человеческой личности, то Полевой схематизирует характеры, выстраивает концепцию личности в цикле повестей в соответствии с собственной нарративной позицией. Подобная позиция, по мысли Ф.Р. Анкерсмита, есть «возвышенный исторический опыт», который движется от настоящего к прошлому, которое не столько обретается, сколько создается переживанием разрыва и забвения, обретения новой исторический идентичности: «Возвышенный исторический опыт есть опыт обособления прошлого от настоящего. Прошлое рождается из травматического опыта историка, вступающего в новый мир и сознающего бесповоротную утрату прежнего мира»9. Современный автор-историк предлагает называть такой вид исторического опыта неоромантическим, что во многом пересекается с тремя временными модусами Шеллинга, определившего для Полевого-историка статус исторического нарратива: прошлое известно, настоящее познается, поэтому прошлое не столько описывается, сколько переживается и испытывается. Повестям Полевой предпослал «презентацию нарратора» - предисловие автора, содержащее известия о циклособирателе, герое романа «Клятва при гробе господнем» (1832 г.). В предисловии специально сообщалось о том, что Иван Гудошник «повести <…> сам рассказывал в старое время»10. Особо акцентировался позитивный факт соединения повестей «вместе» как основа провокационного дискурса: «Вольному воля: Канунова Ф.З. Из истории русской повести. Томск, 1967. С. 73 Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 368 10 Полевой Н. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 134 8 9 читать или не читать!»11. Такой нарративный ход был особенно продуктивен для техники журнальной статьи в ситуации полемических столкновений и коммерческой борьбы за читателя. Перенос приема в художественный текст создавал особую коммуникативную структуру всего цикла и сообщал нарратору фикциональность. По мнению В. Шмида, «текст нарратора слагается из двух текстов, текста нарратора и текста персонажей. Если первый формируется в процессе повествования, то последний мыслится как существующий уже до повествовательного акта и только воспроизводимый в течение его»12. «Текст» Ивана Гудошника сложился еще в романе «Клятва при гробе господнем», где герой был наделен простонародным происхождением, демократическими взглядами на власть и ее принципы и тем особым всезнанием, которым обладает эксплицитный автор. Название цикла Полевого было ориентировано на уже сложившийся номинативный порядок слов («Повести покойного И.П. Белкина»), на особую функцию нарратора из простонародья, собирателя легенд и историй («вы, может быть, и рассердитесь, что Пасичник говорит вам запросто…») 13, соотнесено с позицией «зачинщика русской повести» А. Бестужева (Марлинского), выступавшего в защиту прав личности. Демократическое происхождение Ивана Гудошника дополнялось семантикой его русского имени и фамилией (прозвищем-амплуа) и обеспечивало нарратору национальную самобытность и широкие полномочия. Например, в конце повести о Симеоне нарратор предлагает «разогнуть древние летописи» и познакомиться с историческим источником, подтверждающим достоверность его повествования, в начале повести о Буслае есть короткая, но выразительная ссылка на «пугливого латинского летописца». Соединение в повестях собственно летописного текста и романтического преломления его в сюжете выявляет тот уровень мифологизации истории, который характеризует сознание писателя в определенную эпоху. Полевой присвоил своему нарратору право отбора исторического материала и его осознанного структурирования. Так нарратору предлагалось объяснить значение национальной воли, выбирающей в кризисные времена сильную власть. По утверждению А. Данто, такое «повествование уже по своему характеру представляет собой некоторую форму объяснения»14. В основе нарративной структуры текстов цикла лежит модель «объясняющего рассказа», основанная на принципиальной повествовательности природы знания. В этом случае трехуровневая структурная модель «события – история – Полевой Н. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 134 Шмид В. Нарратология: Языки славянской культуры. М., 2003.С. 195 13 Гоголь Н.В. Собрание сочинений в 7 томах. М., 1976. Т.1. С. 7 14 Данто А. Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 194 11 12 изображение» вписывается в националистический дискурс и становится «объяснением» его: «Вот куда занесла меня моя неосторожная привычка заговариваться – право, какая неосторожная привычка! Если бы начал я сказочку напрямик, с самого начала, так уже давным-давно сказка моя была бы рассказана»15. Третья в цикле «Старинная сказка о судье Шемяке с новыми присказками» прямо ориентирована на фольклорный сюжет, в центре которого угнетаемый, обижаемый, но всегда правый неподсудный народ как центральная часть националистического дискурса: «На это наши русаки-то дельны: из ничего слепят вам что угодно; не умея и не учась, построят вам дом, мельницу, машину, и в такой лачужке, куда француз или немец и свиньи не загнали бы, сработают вам предивные узорочья, парчу, бархат, сукно самоцветное»16. Собственно фольклорный сюжет оказывается в такой нарративной ситуации аргументом высшей народной воли, которая преодолевает все неблагоприятные обстоятельства, как социальные, так и исторические. «Новые присказки», обильно оснащенные грибоедовскими, пушкинскими, гоголевскими реминисценциями, дополненные изъятыми из журнального полемического контекста репликами, усиливают нарративную фикциональность авторской позиции. Время действия двух исторических повестей Полевого – рубеж XIV-XV веков – переломный момент исторического пути Московского государства. Исключение составляет «Пир Святослава Игоревича, князя Киевского. Византийская легенда». Жанровый подзаголовок призван придать повествованию Ивана Гудошника основательность и авторитетность. Но и в этой «византийской легенде» мистифицируется крайне привлекательная для русских романтиков фигура князя, бывшего, как и другие русские князья, объектом исторического интереса в повестях и поэмных замыслах, например, арзамасцев (см. поэму А. Воейкова «Святослав», замысел поэмы В. Жуковского «Владимир» и др.). Содержание повести прямо указывает на то, что Полевой воспользовался не византийскими летописными текстами; источником сюжета стала, в первую очередь, «Повесть временных лет», которая определяет ведущую роль Святослава в укреплении военного авторитета Киевской Руси. Повесть замыкает цикл идеей сильной власти, воплощением которой становится носитель ментальной сути русских. Таким образом нарративная структура текста организуется не только характером и позицией эксплицитного повествователя, но и самим материалом. Триада «автор – изображаемое – читатель» внутри повестей создает структуру «фиктивный нарратор – повествуемое – фиктивный читатель». 15 16 Полевой Н. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 233 Полевой Н. Мечты и жизнь. М., 1988. С. 226 Н. Полевой, последовательно бескомпромиссный отстаивал романтик, национальную в своих самобытность критических русской статьях романтической литературы, в его творческой практике эта тенденция выразилась в создании «Истории русского народа», романа «Клятва при гробе господнем» и цикла «Повести Ивана Гудошника». Повестной цикл, вписанный в националистический дискурс и общую нарративную ситуацию переходной эпохи, всей своей повествовательной структурой иллюстрировал тенденцию к «расширению прав и границ реальности в литературе как путь ее личностных восполнений»17. Нарративная структура цикла – это лишь один из возможных подходов к проблеме русского националистического дискурса, возможны и другие, например, с позиций нарративной логики, тоже весьма показательной для исторических текстов Н. Полевого. Аверинцев С., Андреев М., Гаспаров М., Гринцер П., Михайлов А. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 34 17