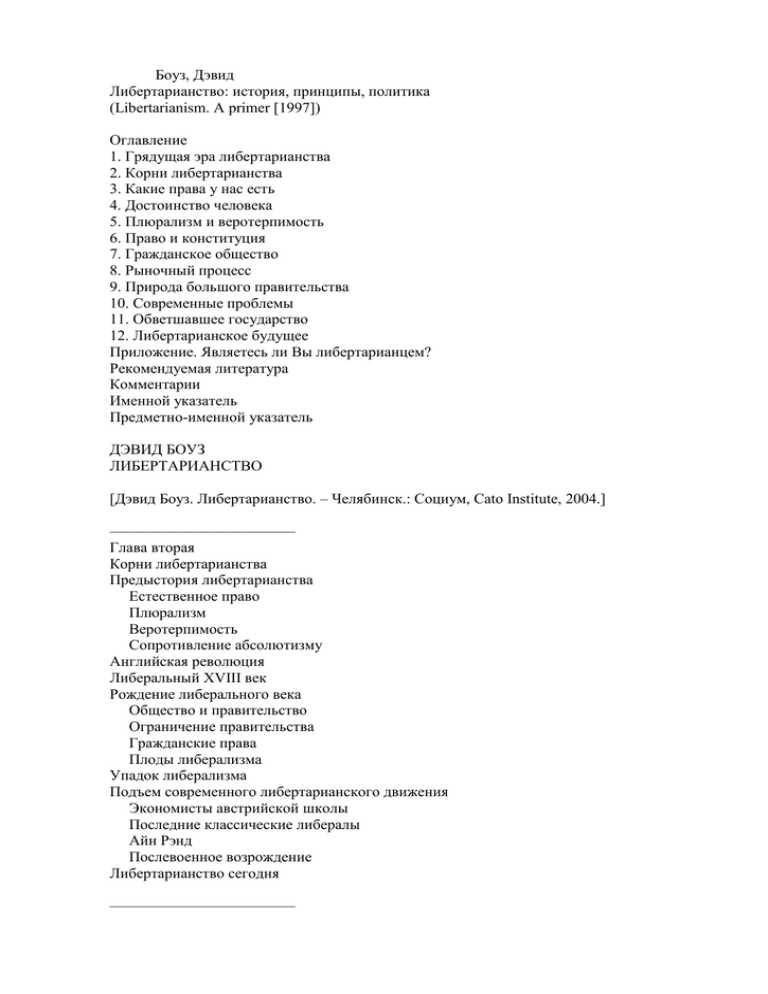

Боуз, Дэвид Либертарианство: история, принципы, политика

advertisement